D09aku

description

Transcript of D09aku

EVALUASI SUPLEMENTASI EKSTRAK LERAK (Sapindus rarak) TERHADAP POPULASI PROTOZOA, BAKTERI DAN

KARAKTERISTIK FERMENTASI RUMEN SAPI PERANAKAN ONGOLE

SECARA IN VITRO

SKRIPSI

ARISMA KURNIAWATI

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009

2

RINGKASAN

ARISMA KURNIAWATI D24051615. 2009. Evaluasi Suplementasi Ekstrak Lerak (Sapindus rarak) terhadap Populasi Protozoa, Bakteri dan Karakteristik Fermentasi Rumen Sapi Peranakan Ongole secara In Vitro. Skripsi Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Sri Suharti, S.Pt., M.Si. Pembimbing Anggota : Ir. Sudarsono Jayadi, MSc.Agr

Sapindus rarak (lerak) merupakan tanaman yang mempunyai kandungan saponin tinggi. Saponin merupakan senyawa sekunder tanaman yang dapat digunakan sebagai agen defaunasi pada sistem rumen ternak ruminansia untuk menekan pertumbuhan populasi protozoa. Pengurangan populasi protozoa diharapkan dapat meningkatkan populasi bakteri, karena pada kondisi normal protozoa sering memangsa bakteri rumen. Kandungan saponin buah lerak yang diekstrak dengan metanol akan meningkat hingga 81,5%. Ekstrak lerak mempunyai rasa yag pahit, sehingga manajemen pemberian harus disiasati agar lebih palatabel. Salah satu cara pemberian agar efisien yaitu dalam bentuk pakan blok. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh suplemen ekstrak lerak (Sapindus rarak) ke dalam ransum yang mengandung pakan blok terhadap populasi protozoa, bakteri dan karakteristik fermentasi rumen sapi peranakan ongole secara in vitro.

Penelitian dilaksanakan dari bulan Juni sampai September 2008, di Laboratorium Biokimia, Fisiologi dan Mikrobiologi, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Rancangan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok (RAK), dengan tiga perlakuan dan empat ulangan. Perlakuan yang diberikan antara lain P1 (Ransum Kontrol / K), P2 (K + ekstrak lerak 0,09%) dan P3 (K + ekstrak lerak 0,18%). Ransum kontrol terdiri dari 48% hijauan, 50% konsentrat dan 2% pakan blok. Data dianalisis dengan menggunakan analysis of variance (ANOVA) dan untuk melihat perbedaan antar perlakuan diuji dengan uji jarak Duncan. Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah kecernaan bahan kering dan bahan organik (KCBK dan KCBO), konsentrasi VFA total, proporsi molar VFA, konsentrasi NH3, produksi gas total, populasi protozoa dan bakteri.

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa suplementasi ekstrak lerak tidak signifikan mempengaruhi nilai KCBK dan KCBO dan tidak signifikan meningkatkan konsentrasi VFA total, namun berdasarkan gambaran proporsi molar terjadi kenaikan propionat. Suplementasi ekstrak lerak tidak signifikan menurunkan konsentrasi NH3 dan populasi protozoa, namun suplementasi ekstrak lerak dapat meningkatkan populasi bakteri total. Produksi gas total cenderung meningkat pada inkubasi 0-48 jam, namun suplementasi ekstrak lerak tidak signifikan mempengaruhi nilai produksi gas total.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa suplementasi ekstrak lerak dengan taraf 0,09% dan 0,18% dalam ransum dapat memodifikasi karakteristik fermentasi rumen, populasi protozoa dan bakteri. Suplementasi ekstrak lerak dapat meningkatkan proporsi propionat yang merupakan sumber energi utama bagi sapi pedaging. Kata-kata kunci : Sapindus rarak, fermentasi rumen, kecernaan, saponin, sapi PO

3

ABSTRACT

In vitro Study of Suplementation of Sapindus rarak Extract on Protozoa and Bacteria Population and Ongole Crossbreed Rumen

Fermentation Characteristic

A. Kurniawati, S. Suharti and S. Jayadi

This experiment was conducted to evaluate the effect of suplementation using Sapindus rarak extract on protozoal and bacteria population, fermentation characteristic and in vitro digestibility. The experimental design was Randomize Complete Block Design with 5 treatments and 3 replications. The treatments were: P1 (control diet consist on 48% forage, 50% concentrat and 2% feed block), P2 (P1 + 0.09% Sapindus rarak extract), P3 (P1+0.18% Sapindus rarak extract). Variables observed were protozoal and bacteria population, dry matter and organic matter digestibilities, total Volatile Fatty Acid (VFA) concentration and VFA molar proportion, ammonia (NH3) concentration, and total gas production. Data were analyzed using Analysis of Variance and significant differences among treatment were examined using Duncan Multiple Range Test. The result showed that suplementation using Sapindus rarak extract did not significant decreased amonia (NH3) concentration and protozoa of population, but suplementation of Sapindus rarak extract increased bacteria population. Total gas production tend to increased during 0-48 h incubation. Dry matter and organic matter digestibilities and total VFA concentration was not affected by Sapindus rarak exstract suplementation. Molar proportion of VFA was shifted from asetat to propionat production and reduce the ration of acetat : propionat. Keywords: Sapindus rarak, ruminal fermentation, digestibility, saponin, ongole crossbreed

4

EVALUASI SUPLEMENTASI EKSTRAK LERAK (Sapindus rarak) TERHADAP POPULASI PROTOZOA, BAKTERI DAN

KARAKTERISTIK FERMENTASI RUMEN SAPI PERANAKAN ONGOLE

SECARA IN VITRO

SKRIPSI

ARISMA KURNIAWATI

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009

5

EVALUASI SUPLEMENTASI EKSTRAK LERAK (Sapindus rarak) TERHADAP POPULASI PROTOZOA, BAKTERI DAN

KARAKTERISTIK FERMENTASI RUMEN SAPI PERANAKAN ONGOLE

SECARA IN VITRO

Oleh

ARISMA KURNIAWATI

D24051615

Skripsi ini telah disetujui dan disidangkan di hadapan Komisi Ujian Lisan pada tanggal 1 September 2009

Pembimbing Utama Pembimbing Anggota

Sri Suharti, S.Pt, MSi Ir. Sudarsono Jayadi, MSc.Agr NIP. 19741012 200501 2 002 NIP. 19660226 199003 1 001

Dekan Ketua Departemen Fakultas Peternakan Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Institut Pertanian Bogor Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

Dr.Ir.Luki Abdullah, MSc.Agr Dr. Ir. Idat Galih Permana, MSc NIP. 19670107 199103 1 003 NIP. 19670506 199103 1 001

6

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Nganjuk pada tanggal 26 Maret 1987 dari pasangan

Bapak Paiman dan Ibu Endang Purnamawati.

Penulis mengawali pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Negeri Ngrawan II

pada tahun 1993 dan diselesaikan pada tahun 1999. Pendidikan lanjutan pertama

dimulai oleh penulis pada tahun 1999 dan diselesaikan pada tahun 2002 di Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) I Nganjuk. Penulis kemudian

melanjutkan ke Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) I Nganjuk pada tahun

2002 dan lulus pada tahun 2005.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi

Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2005 melalui

program USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB). Selama mengikuti pendidikan,

penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Nutrisi dan Makanan Ternak (HIMASITER)

Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam

berbagai kegiatan kepanitiaan, antara lain kepanitiaan Baktisosial Mahasiswa

Peternakan (Bloka-D) dan Seminar Pakan Nasional 2008.

7

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’aalamiin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT atas segala karunia dan rahmatnya-Nya sehingga penelitian dan

penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul Evaluasi Suplementasi

Ekstrak Lerak (Sapindus rarak) terhadap Populasi Protozoa, Bakteri dan

Karakteristik Fermentasi Rumen Sapi Peranakan Ongole secara In Vitro.

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mulai bulan Juni

sampai bulan September 2008 bertempat di Laboratorium Biokimia, Fisiologi dan

Mikrobiologi Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan,

Institut Pertanian Bogor.

Saponin merupakan suatu senyawa hasil metabolit sekunder tanaman yang

dapat digunakan sebagai agen defaunasi protozoa. Lerak (Sapindus rarak)

merupakan salah satu tanaman yang mempunyai kandungan saponin tinggi, yaitu

mencapai 21%. Buah lerak yang diekstrak dengan metanol mempunyai kandungan

saponin yang tinggi yaitu mencapai 81,5%. Penelitian ini bertujuan untuk

mengevaluasi suplementasi ekstrak lerak ke dalam ransum terhadap populasi

protozoa dan karakteristik rumen sapi PO secara in vitro.

Penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat

kekurangan. Oleh karena itu, besar harapan penulis adanya sumbangan pemikiran

dari berbagai kalangan untuk perbaikan skripsi ini. Penulis pun mengucapkan terima

kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berperan sehingga penulisan skripsi ini

dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Bogor, September 2009

Penulis

8

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN ................................................................................................ i

ABSTRACT ................................................................................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... iv

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... v

RIWAYAT HIDUP ....................................................................................... vi

KATA PENGANTAR ................................................................................... vii

DAFTAR ISI .................................................................................................. viii

DAFTAR TABEL .......................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xii

PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

Latar Belakang ................................................................................... 1 Tujuan ................................................................................................ 2

TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................ 3

Lerak (Sapindus rarak) ...................................................................... 3 Saponin .............................................................................................. 4 Pengaruh Saponin terhadap Sistem Rumen ....................................... 6 Sistem Pencernaan Ternak Ruminansia ............................................. 7 Mikroba Rumen ................................................................................. 7 Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik ................................... 10 Produksi Gas ...................................................................................... 10 Volatile Fatty Acid (VFA) ................................................................. 11 Amonia (NH3) .................................................................................... 13

METODE ....................................................................................................... 15

Lokasi dan Waktu .............................................................................. 15 Materi ................................................................................................. 15 Rancangan Percobaan ........................................................................ 15 Prosedur ............................................................................................. 16

HASIL DAN PEMBAHASAN ..................................................................... 23

Kondisi Umum Penelitian .................................................................. 23 Populasi Protozoa ............................................................................... 24 Populasi Bakteri ................................................................................. 25 Kecernaan Bahan Kering (KCBK) .................................................... 27 Kecernaan Bahan Organik (KCBO) .................................................. 28 Produksi Gas Total ............................................................................. 28 Konsentrasi NH3 (Amonia) ................................................................ 30 Konsentrasi VFA................................................................................ 31

9

KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 34

Kesimpulan ........................................................................................ 34 Saran................................................................................................... 34

UCAPAN TERIMAKASIH .......................................................................... 35

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 36

LAMPIRAN ................................................................................................... 39

10

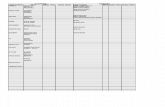

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Komposisi Nutrien Ransum dan Bahan Penyusun Ransum sebagai Substrat Fermentasi. ......................................... 23

2. Pengaruh Perlakuan terhadap Populasi Protozoa dan Bakteri Total.. 25

3. Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik ......................................... 27

4. Produksi Gas Total selama Inkubasi 0-48 Jam ................................... 29

5. Rataan Konsentrasi NH3, VFA Total dan Proporsi Molar VFA ....... 32

11

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Buah dan Pohon Lerak ............................................................... 3

2. Struktur Kimia Kelas Utama dari Saponin (Wallace, 2002) 5

3. Proses Metabolisme Karbohidrat dalam Rumen Ternak

Ruminansia (McDonald et al., 2002) ..................................... 12

4. Proses Metabolisme Protein dalam Rumen Ternak

Ruminansia (McDonald et al., 2002) .................................... ... 14

5. Grafik Pengaruh Ekstrak Lerak pada Produksi Gas.............................. 29

12

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Hasil Analisa Ragam KCBK ............................................................ 39

2. Hasil Analisa Ragam KCBO ............................................................. 39

3. Hasil Analisa Ragam Konsentrasi NH3 ................................................ 39

4. Hasil Analisa Ragam Konsentrasi VFA ................................................ 39

5. Hasil Analisa Ragam Populasi Protozoa ............................................. 39

6. Hasil Analisa Ragam Produksi Gas selama Inkubasi 2 Jam. ............... 39

7. Hasil Analisa Ragam Produksi Gas selama Inkubasi 4 Jam ................ 40

8. Hasil Analisa Ragam Produksi Gas selama Inkubasi 8 Jam ................ 40

9. Hasil Analisa Ragam Produksi Gas selama Inkubasi 12 Jam .............. 40

10. Hasil Analisa Ragam Produksi Gas selama Inkubasi 24 Jam .............. 40

11. Hasil Analisa Ragam Produksi Gas selama Inkubasi 48 Jam .............. 40

13

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tingkat produktivitas sapi potong di Indonesia terutama yang dipelihara oleh

peternak rakyat masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa

faktor diantaranya kandungan nutrien ransum, tingkat kecernaan yang rendah dan

manajemen pemeliharan yang belum optimal. Sapi pedaging membutuhkan

konsentrat lebih banyak dari pada hijauan untuk prekusor pembentukan otot daging,

namun pada umumnya karena alasan ekonomi peternak rakyat tidak mampu

memberi pakan konsentrat yang cukup. Pemberian pakan dengan hijauan tinggi akan

mengurangi tingkat kecernaan dalam sistem rumen.

Tingkat kecernaan pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

tingkat produktivitas ternak, dimana pada ternak ruminansia tingkat kecernaan pakan

dipengaruhi oleh populasi mikroba yang ada didalam rumen. Sutardi (1979)

menyatakan bahwa adanya bakteri dan protozoa yang hidup dalam rumen

menyebabkan ruminansia dapat mencerna ransum yang mengandung serat kasar

tinggi. Pernyataan ini didukung oleh Arora (1989) yang menyatakan bahwa protozoa

berperan dalam pola fermentasi rumen dengan cara mencerna partikel-partikel pati

sehingga dapat mempertahankan pH rumen atau sebagai buffer rumen. Protozoa

mempunyai sifat memangsa bakteri untuk memenuhi kebutuhan protein, karena

kemampuan protozoa untuk mensintesis asam amino sangat rendah.

Mikroba rumen sebagian besar dihuni oleh bakteri, jumlah bakteri dalam

rumen mencapai 109 sel/ml sedangkan jumlah protozoa dalam rumen lebih sedikit

dari bakteri yaitu sekitar 106 sel/ml (McDonald et al., 2002). Keberadaan protozoa

dalam rumen sering mengganggu ekosistem bakteri, karena mempunyai sifat

memangsa bakteri. Jika populasi protozoa tidak terkendali dapat menurunkan jumlah

populasi bakteri dan mempengaruhi proses pencernaan serat pakan. Populasi

protozoa dalam rumen dapat ditekan dengan penggunaan agen defaunasi. Salah satu

agen defaunasi yang dapat digunakan untuk menekan populasi protozoa adalah

saponin yang merupakan hasil metabolisme sekunder tanaman. Saponin dapat

mengganggu perkembangan populasi protozoa karena saponin mampu membuat

suatu ikatan dengan sterol pada permukaan membran sel protozoa. Hal tersebut

menyebabkan membran sel protozoa pecah, sel mengalami lisis dan akhirnya

mengakibatkan kematian pada protozoa.

14

Buah lerak (Sapindus rarak) yang diekstraksi dengan metanol mengandung

saponin yang cukup tinggi yaitu mancapai 81,47% (Astuti et al., 2008). Kandungan

saponin dalam buah lerak diharapkan dapat menekan pertumbuhan populasi protozoa

dalam rumen sehingga mampu mengoptimalkan populasi bakteri dalam rumen dan

meningkatkan kecernaan ransum.

Berdasarkan kemampuannya menekan pertumbuhan protozoa, maka secara

tidak langsung ekstrak lerak diharapkan dapat menekan pertumbuhan bakteri

metanogen. Hal ini dimungkinkan karena protozoa merupakan host bakteri

metanogen. Pembentukan gas metan pada sistem rumen dapat menyebabkan hewan

ruminansia mengalami kehilangan sebagian energi kimia yang tercerna, dengan

penambahan ekstrak lerak dapat mengurangi pembentukan gas metan sehingga

kehilangan energi dapat diminimalkan. Penurunan populasi protozoa diharapkan

dapat meningkatkan populasi bakteri dan mempengaruhi karakteristik fermentasi

rumen. Ekstrak lerak mempunyai rasa yang pahit, sehingga pemberian ekstrak lerak

perlu disiasati agar lebih palatabel. Melalui penelitian ini dilakukan evaluasi ekstrak

lerak yang ditambahkan dalam ransum sapi dalam bentuk pakan blok terhadap

populasi protozoa, populasi bakteri dan karakteristik fermentasi rumen sapi PO

(Peranakan Ongole) secara in vitro.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi pengaruh suplementasi

ekstrak lerak terhadap populasi protozoa dan bakteri, konsentrasi VFA total dan

proporsi molar VFA, konsentrasi NH3, kecernaan bahan kering dan bahan organik,

serta produksi gas total pada rumen sapi PO secara in vitro.

15

TINJAUAN PUSTAKA

Lerak (Sapindus rarak)

Lerak merupakan jenis tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara yang dapat

tumbuh dengan baik pada hampir segala jenis tanah dan keadaan iklim, dari dataran

rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 450-1500 m dari permukaan laut.

Umumnya perkembangbiakan lerak dilakukan melalui penanaman biji, sedangkan

perbanyakan dengan stek tidak menunjukkan hasil yang memuaskan (Afriastini,

1990).

Gambar 1. Buah dan Pohon Lerak

Lerak tergolong dalam famili Sapindaceae yang berbentuk pohon dan

merupakan raksasa rimba dengan diameter 1 m dan mampu mencapai tinggi 42 m.

Daun lerak bertangkai panjang dan merupakan daun majemuk menyirip yang terdiri

atas anak-anak daun berbentuk bundar memanjang dengan ukuran panjang 4,5–15,5

cm dan lebar 1,5–4,0 cm. Daun muda umumnya berbulu halus dan bila umurnya

meningkat bulu ini gugur dan warna daun menjadi hijau pucat. Ibu tulang daun

sebelah bawah agak menonjol dan berwarna coklat. Pada ujung-ujung tangkainya

terdapat karangan bunga berupa malai yang bergagang panjang (15-35 cm). Bunga

berwarna kuning muda, berkelamin tunggal dan satu rumah, terdiri atas lima helai

daun kelopak dengan panjang 2-3,5 mm, empat helai daun mahkota berbentuk lanset

memanjang dengan tepi yang berambut rapat dan panjangnya 3,5-5 mm, dan 8 buah

benang sari. Bakal buah berlekuk tiga dengan satu bakal biji pada setiap ruang. Buah

16

yang dihasilkan bulat mirip bola dengan diameter 2-2,5 cm, berminyak dan sedikit

berkerut. Buah lerak yang masih muda berwarna hijau dan buah yang sudah tua

berwarna coklat kehitaman (Heyne, 1987).

Daging buah pada lerak banyak mengandung air, mempunyai rasa pahit dan

beracun. Tiap buah mempunyai satu biji yang berkulit keras berwarna hitam

mengkilat dengan diameter kurang lebih 1 cm. Menurut Heyne (1987) buah lerak

terdiri dari 75 persen daging buah dan 25 persen biji, pada bagian daging buah

banyak terkandung senyawa saponin yang merupakan racun yang cukup kuat.

Kulit buah, biji, kulit batang dan daun lerak mengandung saponin dan

flavonoida, disamping itu kulit buah juga mengandung alkaloida dan polifenol,

sedangkan kulit batang dan daunnya mengandung tanin. Senyawa aktif yang telah

diketahui dari buah lerak adalah senyawa – senyawa dari golongan saponin dan

sesquiterpene (Wina et al., 2005a). Menurut Sunaryadi (1999) pengujian secara

kualitatif daging buah lerak mengindikasikan cukup aman diberikan pada ternak.

Kandungan senyawa yang terdapat pada daging buah diantara adalah triterpen,

alkaloid dan steroid, sedangkan kandungan senyawa yang negatif diantaranya adalah

antrakinon, tanin, fenol, flavonoid dan minyak atsiri.

Saponin

Saponin adalah suatu glikosida yang terdapat pada beberapa tanaman.

Saponin ada pada seluruh tanaman dengan konsentrasi tinggi pada bagian-bagian

tertentu, dan dipengaruhi oleh varietas tanaman dan tahap pertumbuhan. Fungsi

saponin dalam tanaman untuk melindungi diri dari hama, saponin diketahui sebagai

bentuk penyimpanan karbohidrat, atau merupakan waste product dari metabolisme

tumbuh-tumbuhan. Sifat yang khas dari saponin antara lain berasa pahit, berbusa

dalam air, mempunyai sifat detergen yang baik, beracun bagi binatang berdarah

dingin, mempunyai aktivitas hemolisis (merusak sel darah merah), tidak beracun

bagi binatang berdarah panas, mempunyai sifat anti eksudatif dan mempunyai sifat

anti inflamatori. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, senyawa saponin mempunyai

kegunaan yang sangat luas, antara lain sebagai detergen, pembentuk busa pada alat

pemadam kebakaran, pembentuk busa pada industri sampo dan digunakan dalam

industri farmasi serta dalam bidang fotografi. Beberapa saponin bekerja sebagai

antimikroba, saponin tertentu menjadi penting karena dapat diperoleh dari beberapa

17

tumbuhan yang digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis hormon steroid yang

digunakan dalam bidang kesehatan (Robinson, 1995).

Saponin merupakan jenis glikosida yang terdiri atas gula sebagai bagian

glikon yang terikat pada sapogenin yang merupakan bagian aglikonnya (Harborne,

1996). Berdasarkan struktur kimia, saponin dikelompokkan menjadi tiga kelas utama

yaitu kelas steroid, kelas steroid alkaloid dan kelas triterpenoid (Wallace et al.,

2002). Kerangka dasar sapogeninya adalah cincin pentasiklik sebagai triterpena.

Sedangkan saponin steroid mempunyai struktur sapogenin berupa steroid C-27

dengan rantai samping spiroketal. Bagian aglikon saponin ini bercincin tetrasiklik

seperti sterol, asam empedu, dan aglikon kardiak (Harbone, 1996).

Gambar 2. Struktur Kimia Kelas Utama dari Saponin (Wallace, 2002)

Saponin sebagian besar terkandung dalam tanaman, namun saponin juga

terkandung dalam beberapa jenis hewan seperti sea cucumber. Saponin yang

terkandung dalam tanaman banyak ditemukan pada bagian akar, umbi, kulit pohon,

biji dan buah. Mayoritas saponin yang terdapat di alam terutama pada tumbuhan

merupakan jenis saponin triterpena. Saponin terdapat pada berbagai spesies tanaman,

baik tanaman liar maupun tanaman budidaya. Saponin juga banyak ditemukan dalam

tanaman yang digunakan sebagai hijauan pakan ternak ruminansia dan tanaman yang

berpotensi sebagai imbuhan pakan untuk ruminansia seperti Yuca shidigera, Quillaja

saponaria dan berbagai macam spesies Sapindus. Kandungan saponin dalam

tanaman yang digunakan sabagai hijauan pakan banyak terdapat pada bagian daun,

seperti pada alfalfa, Enterolobium cyclocarpum, Mellitus alba, Sesbania sesban, S.

pachycarpa, Avena sativa dan Brachiaria decumbens (Wina et al., 2005b).

Spesies tanaman sapindus seperti Sapindus saponaria, S. rarak, S.

emarginatus, S. drummonii dan S. delavay pada umumnya mempunyai kandungan

saponin yang tinggi. Salah satu jenis sapindus yang mempunyai kandungan saponin

18

tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai imbuhan pakan pada ruminansia adalah

Sapindus rarak (lerak). Buah lerak dalam bentuk hasil ekstraksi dengan metanol

telah dilaporkan mengandung saponin dengan kadar lebih tinggi daripada buahnya

yang tanpa diekstrak (Thalib, 2004). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian

Astuti et al. (2008) menyatakan buah lerak (Sapindus rarak) yang diekstraksi dengan

metanol mengandung saponin yang cukup tinggi yaitu mancapai 81,5%. Menurut

Sunaryadi (1999) kandungan saponin total hasil ekstraksi tanaman lerak banyak

terdapat di bagian daging buah yaitu sekitar 48,87%.

Pengaruh Saponin terhadap Sistem Rumen

Saponin mempunyai pengaruh yang lebih menguntungkan pada ternak

ruminansia dibandingkan pada ternak non ruminansia. Pemberian bahan yang

mengandung saponin dapat meningkatkan pertumbuhan, efisiensi pakan dan

kesehatan ternak. Saponin dapat meningkatkan sintesis protein mikroba rumen dan

menurunkan degradabilitas protein dalam rumen. Penurunan degradasi protein dalam

rumen dapat terjadi karena terbentuknya kompleks protein-saponin yang sedikit

tercerna dan terkait dengan kemampuan saponin sebagai agen defaunasi yang

menyebabkan penurunan total populasi protozoa rumen. Saponin dapat mengganggu

perkembangan protozoa dengan terjadinya ikatan antara saponin dengan sterol pada

permukaan membran sel protozoa, menyebabkan membran pecah, sel lisis dan mati.

Keberadaan kolesterol pada membran sel eukariotik (termasuk protozoa) tetapi tidak

terdapat pada sel bakteri prokariotik, memungkinkan protozoa rumen lebih rentan

terhadap saponin karena saponin mempunyai daya tarik menarik terhadap kolesterol.

Populasi bakteri rumen tidak mengalami gangguan karena disamping bakteri tidak

mempunyai sterol yang dapat berikatan dengan saponin, bakteri mempunyai

kemampuan untuk memetabolisme faktor antiprotozoa tersebut yang menghilangkan

rantai karbohidrat (Suparjo, 2008).

Akhir-akhir ini sudah mulai berkembang pemanfaatan tanaman yang

mengandung saponin sebagai alternatif penggunaan bahan-bahan kimia

industri/sintetik untuk menekan populasi protozoa dalam rumen (Thalib, 2004;

Suparwi, 2000). Secara kimia saponin memiliki diversifikasi struktur yang luas, dan

senyawa-senyawa saponin tertentu dengan sifat surfaktannya dapat menyebabkan

terjadinya lisis pada dinding sel protozoa, dengan demikian dapat digunakan untuk

defaunasi protozoa. Penggunaannya sebagai defaunator protozoa rumen dilaporkan

19

sangat efektif. Penelitian Thalib (2004) menyatakan bahwa ekstrak buah Sapindus

rarak digunakan untuk menghambat produksi gas CH4, dan efektivitasnya sebagai

inhibitor metanogenesis.

Sistem Pencernaan Ternak Ruminansia

Pencernaan merupakan proses perubahan fisik dan kimia yang dialami bahan

pakan dalam alat pencernaan. Proses pencernaan tersebut meliputi pencernaan

mekanik, pencernaan hidrolitik dan pencernaan fermentatif. Pencernaan mekanik

terjadi dalam mulut oleh gigi melalui proses mengunyah dengan tujuan untuk

memperkecil ukuran, kemudian pakan masuk ke dalam perut dan usus melalui

pencernaan hidrolitik, tempat zat makanan diuraikan menjadi molekul-molekul

sederhana oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh hewan (Sutardi, 1980).

Hasil pencernaan fermentatif berupa Volatile Fatty Acid (VFA), NH3 dan air yang

sebagian diserap dalam rumen dan sebagian lagi diserap dalam omasum. Selanjutnya

pakan yang tidak dicerna disalurkan ke abomasum dan dicerna secara hidrolitik oleh

enzim-enzim pencernaan, sama seperti yang terjadi pada monogastrik (Arora, 1989).

Sistem pencernaan ruminansia sangat tergantung pada perkembangan

populasi mikroba yang mendiami rumen dalam mengolah setiap bahan pakan yang

dikonsumsi. Mikroba tersebut berperan sebagai pencerna serat dan sumber protein.

Mikroba rumen berperan mencerna pakan berserat yang berkualitas rendah dan dapat

dimanfaatkan sebagai sumber protein bagi induk semang, sehingga kebutuhan asam-

asam amino untuk ternak tidak sepenuhnya tergantung pada protein pakan yang

diberikan (Sutardi, 1980).

Mikroba Rumen

Mikroba yang terdapat dalam rumen dibagi menjadi empat jenis

mikroorganisme anaerob, yaitu bakteri, protozoa, fungi dan mikroorganisme lainnya

seperti virus. Penghuni rumen yang fungsional paling penting adalah bakteri, dalam 1

ml getah rumen terkandung 109 sampai 1010 sel dan merupakan 5-10% massa kering

isi perut besar (Schlegel, 1994). Jumlah protozoa dalam rumen lebih sedikit bila

dibandingkan dengan jumlah bakteri yaitu sekitar 106 sel/ml. Ukuran tubuhnya lebih

besar dengan panjang tubuh berkisar antara 20-200 mikron, oleh karena itu biomassa

total dari protozoa hampir sama dengan biomassa total bakteri (McDonald et al.,

2002) .

20

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan aktifitas populasi

mikroba rumen adalah temperatur, pH, kapasitas buffer, tekanan osmitik, kandungan

bahan kering dan potensial oksidasi reduksi (Dehority, 2004). Pola pertumbuhan

bakteri dan protozoa rumen dipengaruhi oleh pola fermentasi yang ditunjukkan oleh

proporsi molar VFA dan pH rumen. Perkembangan populasi mikroba rumen

terutama bakteri akan dibatasi oleh kadar amonia cairan rumen yang rendah, karena

ini sangat diperlukan oleh bakteri sebagai sumber N untuk membangun sel tubuhnya.

Bakteri Rumen

Spesies-spesies bakteri dan protozoa yang berbeda saling berinteraksi melalui

hubungan simbiosa dan menghasikan produk - produk yang khas seperti selulosa,

hemiselulosa, dan pati melalui pencernaan polimer tumbuhan. Bakteri rumen spesies

tertentu seperti Ruminococcus flavifaciens, R. alubus, Butyrivibrio fibrisolvans, dan

Selenomonas ruminantium bertanggung jawab dalam fermentasi pregastrik

membentuk asetat, propionat, butirat, CO2 dan H2. Fermentasi akan diikuti

meningkatnya pertumbuhan mikroba dan sintesis protein sel sebagai sumber protein

untuk ternak. Bakteri dalam rumen mampu mensintesis vitamin – vitamin golongan

B kompleks (Arora, 1989).

Bakteri merupakan biomassa terbesar di dalam rumen, terdapat sekitar 50%

dari total bakteri hidup bebas dalam cairan rumen dan sekitar 30-40% menempel

pada partikel makanan. Beberapa jenis bakteri dari spesies Micrococcus,

Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Lactobacillus, Fusobacterium dan

Propionibacteriun ditemukan menempel pada epitel dinding rumen, disamping itu

terdapat spesies bakteri methanogen yang hidup menempel pada protozoa (Dehority,

2004).

Bakteri rumen memiliki fungsi yang sangat penting terhadap fermentasi serat

dan tanaman berpolimer (Arora, 1989). Bakteri mengurai karbohidrat polimer dalam

pakan menjadi senyawa sederhana seperti asam lemak dan alkohol dari selulosa,

amilum, fruktosan dan xilan (Schlegel, 1994).

Bakteri rumen terdiri dari jenis gram positif dan gram negatif. Perbedaan

utama antara bakteri gram positif dan gram negatif terletak pada struktur dinding sel.

Dinding sel bakteri gram negatif merupakan struktur berlapis, sedangkan bakteri

gram positif mempunyai satu lapis yang tebal. Bakteri gram positif memiliki

21

kandungan peptidoglikan yang tinggi dibandingkan bakteri gram negatif, disamping

itu kandungan lipid pada dinding sel bakteri gram positif lebih rendah dari dinding

sel bakteri gram negatif (Waluyo, 2005). Spesies bakteri rumen yang termasuk dalam

gram positif antara lain Lactibacillus ruminis, Lactobacillus vitulinus, Eubacterium

ruminantium, Clostridium polysaccarilyticum, Streptococcus bovis dan Butyrivibrio

fibrisolvens, sedangkan yang termasuk dalam gram negatif antara lain Prevotella

sp., Ruminobacter amylophilus, Fibrobacter succinogenes, Selenomonas

ruminantium, Succinimonas amylolitica dan Treponema bryantii (Hobson dan

Stewart, 1997).

Protozoa Rumen

Protozoa merupakan mikroorganisme yang ada dalam rumen dengan jumlah

lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah bakteri yaitu sekitar 1 juta/ml

(McDonald et al., 2002). Protozoa bersifat anaerob, apabila kadar oksigen atau pH isi

rumen tinggi, maka protozoa tidak dapat membentuk cyste untuk mempertahankan

diri dari lingkungan yang jelek, sehingga dengan cepat akan mati (Arora, 1989). Pada

ruminansia, protozoa yang bersilia berkembang di dalam rumen dan membantu

pencernaan zat – zat makanan dari rumput – rumputan yang kaya akan serat kasar.

Protozoa jenis Holotrica terutama memecah gula terlarut seperti glukosa, maltosa,

sukrosa dan pati terlarut dan melepaskan asam asetat, asam butirat, asam laktat, CO2,

H2 dan amilopektin. Amilopektin sebagai simpanan energi bagi protozoa digunakan

apabila substrat dalam lingkungan rumen berkurang.

Keadaan kelaparan atau kekurangan makanan jangka lama merupakan faktor

utama penyebab berkurangnya jumlah protozoa. Rendahnya pH mengurangi populasi

protozoa secara drastis. Protozoa mempunyai kemampuan sangat kecil untuk

mensintesa asam amino dan vitamin B kompleks. Protozoa memperoleh dua

golongan zat makanan tersebut dari bakteri dan dapat menghidrogenasi asam – asam

lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh (Arora, 1989). Sebagian besar protozoa

memakan bakteri untuk memperoleh sumber nitrogen dan mengubah protein bakteri

menjadi protein protozoa, bersamaan dengan itu memperoleh tambahan sumber

protein dan pati dari ingesta rumen.

22

Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik

Kecernaan adalah perubahan fisik dan kimia yang dialami pakan dalam alat

pencernaan, perubahan tersebut berupa penghalusan pakan menjadi butir-butir atau

partikel kecil. Kecernaan bahan organik merupakan faktor penting yang menentukan

kualitas pakan. Setiap jenis ternak ruminansia memiliki mikroba rumen dengan

kemampuan yang berbeda-beda dalam mendegradasi pakan, sehingga

mengakibatkan perbedaan kecernaan dalam rumen (Sutardi, 1979). Kecernaan pakan

didefinisikan sebagai bagian pakan yang tidak diekskresikan dalam feses sehingga

diasumsikan bagian tersebut diserap oleh tubuh hewan. Kecernaan dinyatakan

dengan dasar bahan kering (McDonald et al., 2002). Kecernaan in vitro dipengaruhi

oleh pencampuran sampel pakan, cairan rumen, pH, pengaturan suhu fermentasi,

lamaya waktu inkubasi, ukuran partikel sampel dan larutan penyangga (Selly, 1994).

Derajat keasaman pH cairan rumen merupakan faktor penting dalam pemanfaatan

bahan organik pada sistem pencernaan ruminansia, sedangkan faktor yang

mempengaruhi degradasi ransum dalam saluran pencernaan ruminansia adalah

struktur makanan, ruminasi, produk saliva dan pH optimum (Anggorodi, 1994).

Produksi Gas

Produksi gas yang dihasilkan menunjukkan adanya fermentasi pakan oleh

mikroba rumen. Pada sistem rumen karbohidrat dihidrolisis menjadi disakarida dan

non sakarida, kemudian difermentasi menjadi produk VFA terutama asetat,

propionate dan butirat serta gas yang berupa gas metan (CH4), H2 dan CO2

(McDonald et al., 2002). Metode pengukuran gas (gas test) digunakan untuk

mengevaluasi nilai nutrisi pakan. Hubungan antara kecernaan in vivo dan produksi

gas (CO2 dan CH4) secara in vitro pada saat pakan diinkubasi dengan menggunakan

cairan rumen selama 24 jam dapat digunakan untuk memperkirakan kecernaan bahan

organik dan energi metabolis yang terkandung dalam pakan. Gas yang dihasilkan

dari metode pengukuran gas ini secara langsung dihasilkan dari proses fermentasi,

sedangkan gas yang dihasilkan secara tidak langsung berasal dari proses buffer dari

VFA (Close dan Menke, 1986).

Produksi gas dalam sistem rumen dihasilkan dari proses fermentasi asetat,

propionat dan butirat. Dalam sehari gas yang terbentuk dari seekor sapi sekitar 900

liter. Berdasarkan volumenya gas tersebut tersusun dari 65% karbon dioksida (CO2),

23

27% metan (CH4), 7% nitrogen (N) dan 0,18% hidrogen (H2) serta gas H2S

(Schlegel, 1994).

Volatile Fatty Acid (VFA)

Proses pencernaan karbohidrat di dalam rumen ternak ruminansia akan

menghasilkan energi berupa asam-asam lemak atsiri (VFA) antara lain yang utama

yaitu asetat, propionat, butirat, valerat dan format dengan perbandingan di dalam

rumen berkisar pada 50-70% asetat, 17-21% propionat, 14-20% butirat, valerat dan

format hanya terbentuk dalam jumlah kecil (Schlegel, 1994). VFA berfungsi sebagai

sumber energi bagi mikroba rumen, dan merupakan sumber kerangka karbon bagi

pembentukan protein mikroba. Kisaran produksi total VFA cairan rumen yang

mendukung pertumbuhan mikroba yaitu 80 sampai 160 mM (Sutardi, 1977).

Produksi VFA di dalam cairan rumen dapat digunakan sebagai tolak ukur

fermentabilitas pakan (Hartati, 1998). VFA dapat diperoleh dari proses hidrolisis

lemak oleh bakteri lipolitik menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian gliserol

tersebut difermentasikan lebih lanjut menjadi asetat, propionat, butirat dan valerat.

VFA juga merupakan produk akhir fermentasi karbohidrat dan merupakan sumber

energi utama ruminansia asal rumen. Peningkatan jumlah VFA menunjukkan mudah

atau tidaknya pakan tersebut didegradasi oleh mikroba rumen. Komposisi VFA di

dalam rumen berubah dengan adanya perbedaan bentuk fisik, komposisi pakan, taraf

dan frekuensi pemberian pakan, serta pengolahan. Produksi VFA yang tinggi

merupakan kecukupan energi bagi ternak (Sakinah, 2005).

Ransum yang diberikan kepada ternak ruminansia sebagian besar terdiri dari

karbohidrat. Di dalam rumen, polisakarida dihidrolisa menjadi monosakarida oleh

enzim-enzim mikroba rumen. Kemudian monosakarida tersebut, seperti glukosa

difermentasi menjadi VFA (Volatile Fatty Acid) berupa asetat, propionat, butirat dan

gas CH4 serta CO2. VFA diserap melalui dinding rumen melalui penonjolan-

penonjolan yang menyerupai jari yang disebut vili. Sekitar 75% dari total VFA yang

diproduksi akan diserap langsung retikulo-rumen yang masuk ke darah, sekitar 20%

diserap di abomasum dan omasum, dan sisanya sekitar 5% diserap di usus halus

(McDonald et al., 2002). Proses metabolisme karbohidrat dan pembentukan VFA

pada ternak ruminansia disajikan pada Gambar 3.

24

Gambar 3. Proses Metabolisme Karbohidrat dalam Rumen Ternak Ruminansia (McDonald et al., 2002)

Parakkasi (1999) menambahkan bahwa sebagian besar VFA diserap langsung

melalui dinding rumen, hanya sedikit asetat, beberapa propionat dan sebagian besar

butirat termetabolisme dalam dinding rumen. VFA yang terbentuk merupakan

Selulosa Selulosa

Selubiosa

Glukosa-1-phosphat

Glukosa-6-phosphat

Glukosa

Maltosa Isomaltosa

Pati

Sukrosa

Fruktan Fruktosa Fruktosa-6-phosphat

Pektin Asam Uronat

Hemiselulosa Pentosa

Pentosan Fruktosa-1,6-diphosphat

Asam Piruvat

Format

CO2 H2

Asetil CoA Laktat Oksaloasetat Metilmalonil CoA

Metan

Malonil CoA

Asetoasetil CoA

ß-Hidroksibutiril CoA

Asetil phosphat

Krotonil CoA

Butiril CoA

Asetat Butirat

Laktil CoA

Akrilil CoA

Propionil CoA

Propionat

Malat

Fumarat

Suksinat Suksinil CoA

25

sumber energi yang merupakan salah satu ciri khas dari ruminansia. Hasil

pencernaan fermentatif berupa VFA, NH3, dan air diserap sebagian di rumen dan

sebagian lagi di omasum. Selanjutnya pakan yang tidak tercerna disalurkan ke dalam

abomasum dan dicerna secara hidrolitik oleh enzim-enzim pencernaan sama seperti

yang terjadi pada hewan monogastrik.

Amonia (NH3)

Mikroorganisme di dalam rumen dan retikulum ternak ruminansia dapat

mensintesis asam-asam amino esensial untuk kebutuhannya. Untuk memenuhi hal

itu, dibutuhkan protein makanan yang berkualitas baik, namun juga terdapat

kelemahan dimana protein yang masuk akan dirombak oleh mikroba rumen menjadi

amonia untuk sintesis protein tubuhnya (McDonald et al., 2002). Produksi NH3

berasal dari protein yang didegradasi oleh enzim proteolitik. Tingkat hidrolisis

protein tergantung dari daya larutnya yang berkaitan dengan kenaikan kadar NH3

(Arora, 1989). Menurut Sutardi (1977), protein bahan makanan yang masuk ke

dalam rumen mula-mula akan mengalami proteolisis oleh enzim-enzim protease

menjadi oligopeptida, sebagian dari oligopeptida akan dimanfaatkan oleh mikroba

rumen untuk menyusun protein selnya, sedangkan sebagian lagi akan dihidrolisa

lebih lanjut menjadi asam amino yang kemudian secara cepat dideaminasi menjadi

asam keto alfa dan amonia.

Amonia merupakan sumber nitrogen utama dan penting untuk sintesis protein

mikroba (Sakinah, 2005). Menurut Astuti et al. (1993), sumbangan NH3 pada ternak

ruminansia sangat penting mengingat bahwa prekusor protein mikroba adalah

amonia dan senyawa sumber karbon, makin tinggi kadar NH3 di rumen maka

kemungkinan makin banyak protein mikroba yang terbentuk sebagai sumber protein

tubuh. Konsentrasi nitrogen amonia sebesar 5 mg persen setara dengan 3,57 mM

sudah mencukupi kebutuhan nitrogen mikroba. Amonia hasil fermentasi tidak

semuanya disintesis menjadi protein mikroba, sebagian akan diserap ke dalam darah.

Amonia yang tidak terpakai dalam rumen akan dibawa ke hati diubah menjadi urea,

sebagian dikeluarkan melalui urine dan yang lainnya dibawa ke kelenjar saliva.

Proses metabolism protein dan pembentukan amonia (NH3) ditunjukkan pada

Gambar 4. Untuk mencegah dampak yang buruk dari pemenuhan nitrogen amonia

asal urea, produksi NH3 di dalam rumen akan diproduksi terus-menerus walaupun

sudah terjadi akumulasi (Sutardi, 1977). Konsentrasi amonia yang optimum untuk

26

menunjang sintesis protein mikroba dalam cairan rumen sangat bervariasi, berkisar

antara 6-21 mM (McDonald et al., 2002).

Gambar 4. Proses Metabolisme Protein dalam Rumen Ternak Ruminansia (McDonald et al., 2002)

Pakan

Protein Non-protein N

Sulit Didegradasi

Mudah Didegradasi

Peptida

Enzim protease

Asam Amino

Protein Mikroba

Rumen

Dicerna di Usus Halus

Non-protein N

Amonia

Kelenjar Saliva

Hati

Enzim peptidase

Diekskresikan (urine)

NH3 urea

Ginjal

Deaminasi

27

METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai September 2008 di

Laboratorium Biokimia, Fisiologi dan Mikrobiologi Fakultas Peternakan, Institut

Pertanian Bogor, Bogor.

Materi

Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain neraca analitik,

eksikator, syringe glass Hohenheim 100 ml, tabung gas CO2, termos, kain penyaring,

waterbath, cawan Conway, sentrifus, pompa vakum, labu penyuling, labu

Erlenmeyer, oven 105oC, tanur, gegep, sudip, magnetic stirrer, destilator, buret,

kondensor, tabung fermentor, tutup karet, pipet volumetik, bulp dan cawan porselen.

Bahan yang diperlukan untuk pembuatan sampel ransum perlakuan adalah

hijauan kering (rumput lapang), konsentrat, pakan blok dan ekstrak lerak. Bahan

yang dibutuhkan untuk uji KCBK dan KCBO antara lain larutan HgCl2, kertas saring,

dan aquadest. Bahan yang dibutuhkan untuk uji NH3 antara lain asam borat, Na2CO3

jenuh, dan H2SO4 0,005N. Bahan yang digunakan untuk uji VFA antara lain NaOH

0,5N, HCl 0,5N dan H2SO4 15%. Pengukuran produksi gas total diperlukan bahan

sebagai berikut, larutan mikro mineral (CaCl2.2H2O, MnCl2.4H2O, CoCl2.6H2O dan

FeCl3.6H2O), larutan buffer rumen (NH4HCO3 dan NaHCO3), larutan makro

(NaHPO4, KH2PO4 dan MgSO4.7H2O), larutan resazurin 0,1% dan larutan pereduksi

(NaOH 1N dan NaS.9H2O).

Cairan Rumen

Cairan rumen yang digunakan berasal dari sapi PO yang dipasang fistula pada

bagian rumen yang dipelihara di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan, Institut

Pertanian Bogor, Bogor.

Rancangan Percobaan

Perlakuan

Pada penelitian ini terdapat 3 perlakuan dengan 4 ulangan. Perlakuan tersebut

antara lain :

P1 : Ransum Kontrol (K)

28

P2 : K + ekstrak lerak 0,09%

P3 : K + ekstrak lerak 0,18%

Model

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan

Acak Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan dan 4 ulangan sebagai kelompok.

Pengelompokan berdasarkan waktu pengambilan cairan rumen. Model matematik

yang digunakan dalam analisa adalah :

Y ij = µ + βi + τj + εij

Keterangan :

Y ij : nilai pengamatan perlakuan ke-i, blok ke-j

µ : rataan umum

βi : efek perlakuan ke-i

τj : efek blok ke-j

εij : galat perlakuan ke-i dan blok ke-j

Peubah yang Diamati

Peubah yang diamati selama penelitian ini adalah produksi gas, konsentrasi

NH3, konsentrasi VFA total dan proporsi molar VFA, kecernaan bahan kering

(KCBK), kecernaan bahan organik (KCBO), serta populasi bakteri dan protozoa.

Analisis Data

Data dianalisa dengan analysis of variance (ANOVA) (Mattjik dan

Sumertajaya, 2002). Selanjutnya, jika berbeda nyata dilakukan uji jarak Duncan.

Pembahasan proporsi molar VFA dan populasi bakteri, data dianalisis secara

deskriptif karena pengujian sampel dilakukan tanpa ulangan.

Prosedur

Ekstraksi Lerak

Ekstrak lerak diperoleh dengan cara mengekstraksi buah lerak dengan

metanol. Buah lerak dibersihkan, dikeringanginkan selama 30–36 jam (45oC), setelah

itu dikeringkan dengan menggunakan oven (60oC). Buah lerak yang sudah kering

digiling dan dimaserasi dengan perbandingan tepung lerak dan metanol 1 : 4. Hasil

maserasi disaring dengan menggunakan kertas saring, kemudian supernatan yang

dihasilkan dikeringbekukan agar menjadi bubuk menggunakan alat freeze drier.

29

Persiapan Sampel

Sampel ransum perlakuan yang dipergunakan adalah ransum yang

mengandung ekstrak lerak yang terdiri atas hijauan, konsentrat dan pakan blok

dengan perbandingan 48 : 50 : 2, serta hijauan tunggal dan konsentrat tunggal.

Pengambilan Cairan Rumen

Termos yang akan dipakai untuk tempat cairan rumen diisi dengan air panas

sehingga suhunya mencapai 390C kemudian ditutup. Cairan rumen diambil dari sapi

berfistula, kemudian diperas dengan menggunakan kain kasa dan dimasukkan ke

dalam termos hangat. Sebelum digunakan untuk tempat cairan rumen, air panas yang

ada di dalam termos dibuang terlebih dahulu. Untuk menjaga agar cairan rumen tetap

dalam kondisi anaerob, termos harus segera ditutup rapat dan dialiri gas CO2

sebelum digunakan.

Pembuatan Larutan Mc Dougal (Saliva Buatan)

Untuk membuat larutan 6 liter, sebanyak 5 liter air destilasi dimasukkan ke

dalam labu takar yang bervolume 6 liter kemudian dimasukkan bahan-bahan sbagai

berikut NaHCO3 (58,8 gram), Na2HPO4.7H2O (42 gram), KCL (3,42 gram), NaCl

(2,82 gram), MgSO4.7H2O (0,72 gram) dan CaCl2 (0,24 gram). Semua bahan

tersebut dilarutkan kecuali CaCl2, setelah semua bahan larut ditambahkan CaCl2.

Kemudian leher labu dicuci dengan air destilasi hingga permukaan air mencapai

tanda tera. Campuran lalu dikocok dengan gas CO2 secara perlahan-lahan dengan

cara melewatkannya.

Fermentasi Pakan

Tabung fermentor yang telah diisi dengan 0,5 gram sampel ransum perlakuan

ditambahkan 10 ml cairan rumen dan 40 ml larutan McDougal. Tabung fermentor

dikocok dengan cara mengaliri gas CO2 selama 30 detik (pH 6,5-6,9) dan ditutup

dengan karet berventilasi. Tabung dimasukkan ke dalam shaker water bath dengan

suhu 390C, dilakuan fermentasi selama 4 jam untuk sampel VFA/NH3 dan fermentasi

48 jam untuk sampel KCBK/KCBO. Untuk menghentikan fermentasi tutup karet

berventilasi dibuka dan ditetesi 2 tetes HgCl2 untuk menghentikan aktivitas mikroba.

Pengukuran KCBK dan KCBO (Tilley & Terry, 1963)

Pembuatan Larutan Pepsin. Sebanyak 2,8 gram pepsin (1:7000) dilarutkan dalam

850 ml air bebas ion, kemudian ditambahkan 17,8 ml HCL pekat dan campuran

30

dimasukkan ke dalam labu takar. Air ditambahkan hingga permukaan mencapai

tanda tera.

Pengukuran KCBK dan KCBO. Sampel dalam tabung fermentor yang sudah

diinkubasi 48 jam dan ditetesi HgCl2 disentrifusi dengan kecepatan 2500 rpm selama

20 menit. Supernatan dan endapan dipisahkan, kemudian endapan yang terbentuk

ditambah 50 ml larutan pepsin-HCL 0,2%. Campuran tersebut diinkubasi selama 48

jam tanpa tutup karet. Setelah 48 jam campuran endapan-pepsin disaring

menggunakan kertas saring whatman No.41 dengan bantuan pompa vacum. Hasil

saringan (residu) dimasukkan ke dalam cawan porselen yang sebelumnya sudah

diketahui bobot kosongnya. Bahan kering diperoleh dengan cara mengeringkan

sampel dalam oven 1050C selama 24 jam. Selanjutnya bahan dalam cawan dipijarkan

atau diabukan dalam tanur listrik selama 6 jam pada suhu 450-6000C. Sebagai blanko

digunakan residu asal fermentasi tanpa sampel ransum perlakuan.

Koefisien Cerna Bahan Kering (KCBK) dan Koefisien Cerna Bahan Organik

(KCBO) diitung dengan rumus :

BK sampel (gr) – (BK residu (gr) – BK blanko (gr)) % KCBK = x 100% BK sampel

BO sampel (gr) – (BO residu (gr) – BO blanko (gr)) % KCBO = x 100% BO sampel

Prosedur Pengukuran Konsentrasi NH3 (Metode Mikrodifusi Conway)

Pengukuran konsentrasi NH3 menggunakan metode Mikrodifusi Conway

(General Laboratory Procedures, 1966). Sebelum digunakan bibir cawan Conway

diolesi dengan vaselin. Supernatan yang dihasilkan dari proses fermentasi dengan

inkubasi 4 jam diambil 1 ml, kemudian ditempatkan pada salah satu ujung alur

cawan Conway, pada ujung satunya dimasukkan 1 ml Na2CO3 jenuh. Antara

supernatan dan Na2CO3 tidak boleh bercampur. Larutan asam borat berindikator

sebanyak 1 ml ditempatkan dalam cawan kecil yang terletak di tengah cawan

Conway, kemudian cawan Conway langsung ditutup rapat hingga kedap udara.

Setelah itu cawan Conway digoyang-goyangkan hingga supernatan dan NaCO3

tercampur rata, dan dibiarkan dalam suhu ruang selama 24 jam. Setelah 24 jam asam

borat berindikator dititrasi dengan H2SO4 0,005 N sampai terjadi perubahan warna

dari biru menjadi merah.

31

Konsentrasi NH3 dihitung dengan rumus:

Volume H2SO4 x N. H2SO4 x 1000 NH3 (mM) = Berat sampel x BK sampel

Prosedur Pengukuran Konsentrasi VFA

Pengukuran konsentrasi VFA dengan menggunakan metode steam destilasi

(General Laboratory Procedures, 1966). Prosedur pengukuran VFA, pertama

dipersiapkan alat destilasi yaitu dengan mendidihkan air dan mengalirkan air ke

kondensor atau pendingin. Kemudian masukkan 5 ml sampel dan 1 ml H2SO4 15%

ke dalam alat destilasi. VFA yang dihasilkan ditangkap dengan 5 ml NaOH 0,5 N

yang dimasukkan dalam labu erlenmeyer. Cairan ditampung hingga mencapai 250-

300 ml setelah itu dititrasi dengan larutan HCl 0,5 N.

Konsentrasi VFA dihitung dengan rumus

(a-b) x N.HCl x 1000/5

VFA (mM) = Berat sampel x BK sampel a : volume titran blanko

b : volume titran contoh

Pengujian proporsi molar VFA menggunakan metode gas kromatografi dengan

salicilic acid sebagai standar. Pengujian dilakukan di Pusat Penelitian dan

Pengembangan Ternak, Bogor.

Prosedur Pengukuran Gas Test (Close dan Menke, 1986)

Pembuatan Larutan Media. Untuk pembuatan larutan media diperlukan :

• 0,1 ml larutan mineral mikro (13,2 gr CaCl22H2O + 10 gr MnCl24H2O + 1,0

gr CoCl26H2O + 8,0 gr FeCl36H2O + aquades hingga volumenya 100 ml).

• 200 ml larutan buffer rumen (4,0 gr NH4HCO3 + 35,0 gr NaHCO3 + aquades

hingga volumenya 1000 ml).

• 200 ml larutan makro (5,7 gr Na2HPO4 anhydrous + 6,2 g KHPO4 anhydrous

+ 0,6 g MgSO4.7H2O, dan ditambah dengan aquadest hingga mencapai

volume 1000 ml).

• 1,0 ml larutan resazurin 0,1% (w/v)

• 40 ml larutan pereduksi (4,0 ml NaOH 1 N + 625 mg Na2S.9H2) ditambah 95

ml aquades.

32

Larutan tersebut dicampur menjelang akan digunakan dan dijaga pada temperatur

39oC.

Persiapan Sampel Gas Test. Piston syringe diberi vaselin, kemudian 230 mg pakan

blok perlakuan yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam syring dan piston

kemudian dipasang. Larutan media yang sudah diaduk dan dialiri gas CO2

ditempatkan dalam waterbath 39oC. Selanjutnya, cairan rumen sebagai sumber

inokulum diambil dan disaring. Satu bagian cairan rumen dicampur dengan 2 bagian

media dan diaduk dengan magnetic stirrer lalu disimpan dalam waterbath dan dialiri

gas CO2. Sebanyak 30 ml campuran cairan rumen dan media dimasukkan ke dalam

syringe menggunakan spuit. Udara yang ada di dalam syringe dikeluarkan dan klep

syringe ditutup. Posisi piston pada waktu sebelum inkubasi dicatat (Gb0). Piston

diinkubasi dalam waterbath selama 48 jam dan pencatatan posisi piston dilakukan

pada jam ke 2, 4, 6, 8, 12, 24, dan 48.

Produksi gas diukur dengan rumus :

Gb (ml/200 mg BK, 24 jam) =

((Gb24-Gb0) - (Gb24 blanko-Gb0 blanko)*200*((FH+FC)/2)/BK bahan)

FH = produksi gas standar hijauan (Asumsi FH = 1)

FC = produksi gas standar konsentrat (Asumsi FC = 1)

Menghitung Populasi Protozoa dan Bakteri

Perhitungan Populasi Protozoa. Penghitungan populasi protozoa dilakukan dengan

menggunakan counting chamber dengan larutan garam formalin (formalin salin)

yang dibuat dari campuran formalin dengan NaCl fisiologis (Ogimoto dan Imai,

1981). Sebanyak 1ml larutan formalin salin dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan

dicampur dengan cairan rumen segar atau cairan rumen yang telah mengalami

inkubasi 4 jam kemudian diaduk secara merata. Sampel cairan diteteskan pada

counting chamber dan ditutup dengan cover glass sampai rata. Counting chamber

yang digunakan mempunyai ketebalan 0,1 mm, dengan luas kotak terkecil 0,0625

mm yang terdapat 16 kotak dan kotak yang dibaca sebanyak 5 kotak. Populasi

protozoa diamati dengan mikroskop lensa obyektif dengan pembesaran 40x dan

okuler 10x.

Populasi protozoa dihitung dengan rumus :

33

1

Populasi protozoa = x 1000 x C x Fp 0,1 x 0,065 x 16 x 5 Keterangan : C = jumlah koloni yang dihitung

Fp = faktor pengencer ( 2 )

Perhitungan Populasi Bakteri Total. Populasi bakteri dihitung dengan metode

pencacahan koloni bakteri hidup. Prinsip perhitungannya adalah cairan rumen

diencerkan secara serial, lalu disimpan dalam tabung Hungate. Media tumbuh yang

digunakan untuk menghitung populasi bakteri total adalah media BHI (Brain Heart

Infusion). Pembuatan media BHI yaitu dengan cara mencampurkan bahan-bahan

seperti BHI powder, glukosa, sellulobiosa, pati, cystein, hemin dan resazurin,

kemudian dimasukkan ke dalam botol yang telah disterilkan dengan autoclave.

Campuran tersebut dipanaskan sampai terjadi perubahan warna dari coklat

kekuningan menjadi coklat kemerahan dan berubah kembali menjadi coklat

kekuningan, setelah itu didinginkan dan dialiri dengan gas CO2. Media BHI anaerob

dimasukkan ke dalam tabung Hungate yang sebelumnya telah diisi bacto agar

sebanyak 0,150 gram dengan volume masing – masing 4,9 ml.

Sampel (cairan rumen yang telah mengalami perlakuan dan inkubasi 4 jam)

dipipet 0,05 ml dimasukkan ke dalam media pengencer. Pengenceran dilakukan

sebagai berikut: 0,05 ml kultur bakteri dimasukkan ke dalam 4,95 ml media

pengencer. Selanjutnya dari media pengencer diambil kembali sebanyak 0,05 ml, lalu

dimasukkan ke dalam 4,95 ml media pengencer berikutnya, sehingga terdapat

pengenceran 10-2, 10-4, 10-6 dan 10-8. Dari masing-masing seri tabung pengenceran

diambil sebanyak 0,1 ml, kemudian dimasukkan ke media agar dan diputar sambil

dialiri air pada roller, agar media dapat menjadi padat secara merata. Selanjutnya

bakteri diinkubasi selama 24 jam.

Penghitungan populasi bakteri dilakukan dengan rumus :

Populasi bakteri = Jumlah koloni 0,05 × 10x × 0,1

Keterangan :

x : tabung seri pengenceran ke-x

34

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Penelitian

Ekstrak lerak merupakan hasil ekstraksi buah dan biji lerak dengan

menggunakan pelarut metanol. Ekstrak lerak berbentuk serbuk dan mempunyai

kandungan saponin yang sangat tinggi, selain saponin dalam ekstrak lerak juga

mengandung tanin dan sarsaponin. Pada penelitian ini suplementasi ekstrak lerak

dalam pakan blok untuk meningkatkan palatabilitas, karena ekstrak lerak mempunyai

rasa yang pahit. Pengujian secara in vitro dilakukan pada suhu 39oC anaerob dengan

kisaran pH 6,5-6,9, dimana kondisi tersebut menyerupai kondisi dalam rumen. Pada

penelitian in vitro kondisi rumen dapat ditiru dengan cara memasukkan substrat yang

dicampur dengan cairan rumen dan buffer (larutan Mcdougal) ke dalam tabung

fermentor, kemudian diinkubasi dalam shaker waterbath. Substrat yang digunakan

pada pengujian secara in vitro terdiri dari rumput lapang yang telah dikeringkan dan

dihaluskan (BK 21,95%), konsentrat (BK 85,25%) dan pakan blok (Lerak Molasses

Blok) yang telah dihaluskan (BK 86,4%). Komposisi pakan blok yang digunakan

terdiri dari bahan mikro (urea, garam dan mineral mix), pollard, molasses dan kapur,

Pada pengujian secara in vitro penggunaan pakan blok dicampur dengan

konsentrat dan hijauan disusun menjadi ransum, yang selanjutnya disebut ransum

kontrol. Ransum kontrol yang digunakan sebagai substrat dalam penelitian ini terdiri

dari 48% hijauan, 50% konsentrat dan 2% pakan blok. Komposisi konsentrat yang

digunakan yaitu bungkil kedelai, bungkil kelapa, onggok, pollard, molasses, DCP,

NaCl dan kapur, sedangkan hijauan yang digunakan yaitu rumput lapang. Komposisi

nutrien bahan yang digunakan dalam penyusunan ransum ransum kontrol dapat

dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Nutrien Ransum dan Bahan Penyusun Ransum sebagai Substrat Fermentasi

Nurien Rumput Lapang

Konsentrat Pakan Blok Ransum Kontrol

Abu (% BK) 9,37 6,60 41,89 8,39

Protein Kasar (% BK) 8,98 19,07 21,53 14,28

Lemak Kasar (% BK) 1,03 2,99 0,74 2,0

Serat Kasar (% BK) 41,14 12,20 4,00 26,05

Sumber : Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan (2009)

35

Penyusunan ransum kontrol didasarkan pada ransum sapi PO yang umumnya

diberikan pada sapi yang dipelihara skala kecil atau secara tradisional. Ransum yang

diberikan biasanya mengandung konsentrat lebih rendah, faktor harga konsentrat

membuat peternak memberikan pakan hijauan lebih tinggi dari pada konsentrat.

Pemberian hijauan (sumber serat) yang tinggi pada umumnya akan menurunkan

kecernaan pakan, sehingga akan mempengaruhi performa dan produktivitas sapi PO.

Suplementasi ekstrak lerak pada pakan tinggi serat dapat meningkatkan aktifitas

bakteri pendegradasi serat sehingga dapat meningkatkan kecernaan pakan berserat

tinggi.

Mutu hijauan yang ada di Indonesia cukup rendah, sehingga penggunaan

hijauan harus diimbangi dengan pemberian konsentrat sebagai sumber energi.

Pecampuran hijauan dan konsentrat dalam ransum diharapkan dapat memenuhi

kebutuhan nutrisi ternak ruminansia dibandingkan hanya diberi pakan hijauan saja.

Disamping itu penambahan pakan blok memberikan sumbangan mineral dan protein

pakan. Kandungan protein kasar dari ransum sebesar 14,28% BK dan kadar protein

tersebut masih dapat memenuhi kebutuhan protein sapi pedaging yang berkisar

antara 14-16 %BK (NRC, 1984). Pencampuran hijauan dan konsentrat dalam ransum

juga mempengaruhi kandungan serat kasar, dimana kandungan serat kasar ransum

kontrol (26,05% BK) lebih rendah dari serat kasar hijauan (41,14% BK) sehingga

mengakibatkan kecernaan ransum lebih tinggi dari pada kecernaan hijauan.

Populasi Protozoa

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa efek perlakuan tidak nyata

menurunkan populasi protozoa. Hal tersebut disebabkan karena penghitungan

populasi dilakukan pada inkubasi 4 jam, dimana pada jam ke 3-4 protozoa

mengalami fase lag (pertumbuhan cepat) sehingga saponin dalam ekstrak lerak tidak

mempengaruhi populasi protozoa. Suplementasi ekstrak lerak dengan taraf 0,09%

dan 0,18% ke dalam ransum kontrol hanya menurunkan populasi protozoa sebesar

1% dan 9% (Tabel 2).

Saponin yang terkandung dalam ekstrak lerak dapat mempengaruhi

perkembangan protozoa, karena saponin mampu membentuk ikatan dengan sterol

yang terkandung dalam dinding sel protozoa, sehingga mempengaruhi tegangan

permukaan membran sel protozoa. Hal tersebut mengakibatkan permeabilitas dinding

sel meningkat dan akhirnya cairan dari luar sel akan masuk ke dalam sel protozoa.

36

Masuknya cairan dari luar sel mengakibatkan pecahnya dinding sel sehingga

protozoa mengalami kematian atau lisis. Pada penelitian Hess et al. (2003)

suplementasi saponin yang berasal dari Sapindus saponaria sebanyak 100 mg/g BK

(kandungan saponin 120 mg/g BK) ke dalam ransum pada inkubasi 24 jam dapat

menurunkan populasi protozoa hingga 54%.

Tabel 2. Pengaruh Perlakuan terhadap Populasi Protozoa dan Bakteri Total

Perlakuan Parameter

Protozoa (log 10/ml) Bakteri total (log 10/ml)*)

Ransum kontrol (K) 3,90±0,24 8,04 K + 0.09% ekstrak lerak 3,88±0,45 9,21 K + 0.18% ekstrak lerak 3,55±0,17 10,01 *) Keterangan : Pengambilan data dilakukan satu kali.

Protozoa merupakan salah satu mikroba rumen yang ikut berperan dalam

fermentasi pakan dalam sistem rumen. Protozoa berkembang di dalam rumen dalam

kondisi anaerob dan mempengaruhi proses fermentasi karbohidrat pakan. Protozoa

penting keberadaanya karena dapat menstabilkan pH saat fermentasi berlangsung

sehingga dapat berfungsi sebagai penyangga (Arora, 1989). Perkembangan protozoa

dalam rumen juga sangat dipengaruhi kondisi pH rumen, rendahnya pH rumen dapat

mengurangi populasi protozoa secara drastis.

Populasi Bakteri

Gambaran hasil penghitungan bakteri total memperlihatkan suplementasi

ekstrak lerak dalam ransum kontrol dapat meningkatkan populasi bakteri (Tabel 2).

Suplementasi ekstrak lerak dengan taraf 0,09% dan 0,18% mampu meningkatkan

populasi bakteri hingga 100-200 kali dari kontrol, hal tersebut menandakan bahwa

saponin cukup berperan dalam menstimulasi perkembangan populasi bakteri rumen.

Peningkatan populasi bakteri tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan

populasi protozoa. Saponin yang ditambahkan dalam pakan ruminansia dapat

membentuk komplek irreversibel dengan kolesterol. Kolesterol dan sterol merupakan

komponen dalam membran sel semua jenis mikroorganisme kecuali mikroorganisme

jenis prokariota (bakteri) (Cheeke, 2000). Hal tersebut mengakibatkan saponin hanya

mampu melisiskan sel protozoa sehingga mengakibatkan kematian pada protozoa,

namun saponin tidak berpengaruh terhadap sel bakteri. Berdasarkan gambaran

populasi bakteri telihat bahwa kandungan saponin dan senyawa-senyawa lain yang

37

terdapat dalam ekstrak lerak tidak mengganggu populasi bakteri rumen, terlihat dari

populasi bakteri berkisar antara 108-1010 sel/ml dimana populasi normal bakteri

dalam rumen sekitar 1010 sel/ml.

Suplementasi saponin dalam pakan dapat menurunkan populasi protozoa dan

meningkatkan populasi bakteri. Dalam ekosistem rumen protozoa mempunyai sifat

memangsa bakteri, sehingga penurunan populasi protozoa dapat meningkatkan

perkembangan populasi bakteri. Hal tersebut telah dibuktikan oleh beberapa

penelitian antara lain penelitian yang dilakukan Thalib (2004), penambahan ekstrak

metanol buah lerak (saponin 15%) ke dalam pakan (rumput raja) sebanyak (80

mg/100ml) pada inkubasi 48 jam dapat menurunkan populasi protozoa sampai 79%

dan meningkatkan populasi bakteri sekitar 39% dari kontrol. Pada penelitian Diaz et

al. (1993) penambahan buah Sapindus saponaria pada pakan domba signifikan

meningkatkan bakteri total dan bakteri selulolitik pada rumen domba.

Peningkatan populasi bakteri total menunjukkan bahwa saponin tidak

mempengaruhi permeabilitas dinding sel bakteri, namun tidak semua jenis bakteri

tahan terhadap saponin. Wang et al. (2000) menyatakan bahwa pemberian saponin

yang berasal dari ekstrak Yuca schidigera pada pakan tinggi biji-bijian dapat

menekan Streptococcus bovis (gram positif) dalam mencerna pati. Hal tersebut juga

telah dibuktikan dalam penelitian Wallace et al. (1994), saponin dari ekstrak Y.

schidigera dapat menstimulasi pertumbuhan populasi Prevotella ruminicola (gram

negatif) dan menekan pertumbuhan populasi S. bovis (gram positif). Menurut Cheeke

(2000) saponin dapat menekan perkembangan populasi protozoa dan bakteri gram

positif.

Peningkatan populasi bakteri memberikan efek positif terhadap fermentasi

pakan, dimana laju fermentasi pakan menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan

fermentasi pakan dapat dilihat dari konsentrasi VFA total yang merupakan produk

dari fermentasi pakan yang dilakukan oleh bakteri dalam rumen.

Kecernaan Bahan Kering (KCBK)

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan tidak signifikan

mempengaruhi kecernaan bahan kering (KCBK), suplementasi ekstrak lerak dengan

taraf 0,09% dan 0,18% menunjukkan hasil yang sama dengan kontrol (Tabel 3). Hal

tersebut menandakan bahwa suplementasi ekstrak metanol lerak tidak mempengaruhi

kecernaan pakan dan aktivitas mikroba rumen dalam mencerna pakan.

38

Tabel 3. Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik

Perlakuan Parameter

KCBK (%) KCBO (%)

Ransum kontrol (K) 67,37±1,76 66,13±1,81

K + 0.09% ekstrak lerak 65,19±2,17 63,98±1,17

K + 0.18% ekstrak lerak 64,62±1,30 63,65±0,96

Kecernaan zat-zat makanan merupakan salah satu ukuran dalam menentukan

kualitas dari pakan. Semakin tinggi kecernaan bahan kering maka semakin tinggi

juga peluang nutrisi yang dapat dimanfaatkan ternak untuk pertumbuhannya.

Kecernaan pakan dipengaruhi oleh pencampuran pakan, cairan rumen dan inokulasi,

pH kondisi fermentasi, pengaturan suhu fermentasi, lama waktu inkubasi, ukuran

sampel dan larutan penyangga (Selly, 1994).

Nilai kecernaan bahan kering ransum kontrol adalah 67,37%, lebih tinggi dari

nilai kecernaan dalam batas normal yang berkisar antara 50-60% (Sutardi, 1979).

Suplementasi ekstrak lerak ke dalam ransum dengan taraf 0,09% dan 0,18%

menurunkan kecernaan 3% dan 4%. Hal tersebut disebabkan karena adanya

kandungan tanin dalam ekstrak lerak. Tanin dapat berikatan dengan protein pakan

sehingga mengakibatkan protein sulit didegradasi oleh mikroba rumen. Buah lerak

yang diekstrak menggunakan metanol mengandung tanin sebesar 8,20% (Astuti et

al., 2008). Kecernaan bahan kering juga dapat dipengaruhi oleh kandungan protein

pakan, karena setiap sumber protein memiliki kelarutan dan ketahanan degradasi

yang berbeda-beda (Sutardi, 1980).

Kecernaan Bahan Organik (KCBO)

Hasil sidik ragam menunjukkan efek perlakuan tidak signifikan

mempengaruhi kecernaan bahan organik. Pada penelitian ini nilai KCBO yang

dihasilkan berbanding lurus dengan nilai KCBK (Tabel 3). Nilai KCBK akan sesuai

nilai KCBO karena sebagian bahan kering dalam ransum terdiri dari bahan organik

(Sutardi, 1980). Seperti halnya kecernaan bahan kering, kecernaan bahan organik

(KCBO) juga dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai kualitas ransum. Nilai

kecernaan bahan organik suatu pakan dapat menentukan kualitas pakan (Sutardi,

39

1980). Rahmawati (2001) menambahkan bahwa bahan organik menghasilkan energi

untuk pertumbuhan dan perkembangan ternak.

Nilai kecernaan pada penelitian ini sama dengan penelitian Hess et al. (2003)

yang menyatakan bahwa kecernaan bahan organik ransum yang disuplementasi

ekstrak Sapindus saponaria sebanyak 100 mg/g BK (kandungan saponin 120 mg/g

BK) ke dalam ransum menunjukkan hasil yang tidak berbeda dengan kontrol. Hal

yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Thalib (2004), menyatakan bahwa

suplementasi ekstrak metanol lerak dalam bentuk serbuk (80 mg/ 100 ml dengan

kadar saponin 15%) pada ransum domba menunjukkan nilai kecernaan yang tidak

berbeda dengan kontrol.

Produksi Gas Total

Hasil sidik ragam menunjukkan suplementasi ekstrak lerak kedalam ransum

tidak nyata mempengaruhi produksi gas pada inkubasi 0-48 jam. Hal tesebut

menandakan bahwa suplemenatsi ekstrak lerak dengan taraf 0,09% dan 0,18% dalam

ransum kontrol belum mempengaruhi produksi gas total (Tabel 5).

Laju produksi gas menggambarkan peningkatan produksi gas terjadi pada

waktu inkubasi 0–48 jam (Gambar 5). Pada jam inkubasi ke 24–48 suplementasi

ekstrak lerak dapat meningkatkan produksi gas dibanding ransum kontrol. Hal

tersebut menunjukkan bahwa suplementasi ekstrak lerak dapat meningkatkan laju

fermentasi, terlihat dari peningkatan konsentrasi VFA sebesar 10% dan 20% pada

ransum kontrol yang disuplementasi ekstrak lerak dengan taraf 0,09% dan 0,18%.

Produksi gas yang dihasilkan menunjukkan terjadinya proses fermentasi

pakan oleh mikroba di dalam rumen. Gas-gas ini dihasilkan dari suatu proses

fermentasi dan degradasi yang terjadi di dalam rumen dan merupakan gambaran

banyaknya bahan organik yang dapat dicerna di dalam rumen (Firsoni, 2005). Gas

yang terentuk dari proses fermentasi terdiri dari 56% CO2, 32% metan (CH4), 8,2%

N2 dan 3,5%O2 (Arora, 1989).

40

Gambar 5. Grafik Pengaruh Ekstrak Lerak pada Produksi Gas

Suplementasi bahan yang mengandung saponin ke dalam pakan dapat

menurunkan produksi CH4, hal tersebut disebabkan karena saponin dapat

menurunkan populasi protozoa sehingga dapat menurukan aktivitas metanogen.

Penurunan produksi gas CH4 pada bahan pakan yang disuplementasi saponin telah

dibuktikan oleh Thalib (2004), bahwa ekstrak metanol lerak dapat digunakan sebagai

inhibitor metanogenesis dan dapat menurunkan produksi gas CH4.

Tabel 5. Produksi Gas Total selama Inkubasi 0-48 Jam

Waktu inkubasi (jam ke -)

Produksi gas total (ml /200 mg BK)

Ransum Kontrol (K)

K + 0,09% ekstrak lerak

K + 0,18% ekstrak lerak

0 0 0 0

2 6,36±4,62 7,37±1,79 8,82±2,91

4 10,62±5,80 10,81±2,94 12,37±2,34

8 16,43±5,09 16,30±4,31 17,32±3,29

12 23,29±8,81 22,24±3,90 24,25±4,35

24 29,59±10,03 30,92±4,59 33,02±4,85

48 34,90±11,24 37,17±5,57 39,46±4,26

Metan (CH4) merupakan gas yang dibentuk dari reaksi antara H2 dan CO2,

sehingga penurunan produksi CH4 dapat meningkatkan proporsi gas H2 yang dapat

digunakan untuk pembentukan propionat. Wina et al. (2005b) menyatakan bahwa H2

tersedia untuk pembentukan CH4 kemungkinan bersaing dengan kebutuhan H2 untuk

pembentukan propionat, sehingga jika konsentrasi propionat dalam rumen meningkat

41

dengan penambahan saponin maka produksi CH4 diduga akan menurun. Pada

penelitian ini pengukuran produksi gas bersifat total dan tidak dilakukan pemisahan

proporsi CO2, H2 dan CH4, sehingga penurunan produksi CH4 dapat diduga dari

peningkatan proporsi propionat. Hubungan keterkaitan antara penurunan produksi

CH4 dan peningkatan proporsi propionat telah dibuktikan oleh penelitian Hess et al.

(2004), penambahan Sapindus saponaria pada ransum ternak ruminansia dapat

mengurangi pelepasan gas CH4 hingga 20% dan terjadi peningkatan proporsi

propionat.

Konsentrasi Amonia (NH3)

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa efek perlakuan tidak nyata

mempengaruhi produksi amonia (NH3). Hal tersebut menunjukkan bahwa

suplementasi ekstrak lerak dengan taraf 0,09% dan 0,18% tidak mempengaruhi

aktivitas mikroba rumen dalam metabolisme protein. Hasil penelitian tersebut sesuai

dengan hasil penelitian yang dilakukan Thalib (2004), menyatakan bahwa

suplementasi ekstrak metanol lerak dalam bentuk serbuk (80 mg/ 100 ml dengan

kadar saponin 15%) pada ransum domba dihasilkan konsentrasi NH3 yang tidak

berbeda dengan kontrol. Namun hasil penelitian tersebut tidak sama dengan hasil

penelitian Wina et al. (2005a), menyatakan suplementasi ekstrak metanol sapindus

rarak dengan taraf 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 dan 4,0 mg/ml dalam ransum yang tersusun

dari rumput gajah dan pollard (7 : 3) signifikan menurunkan konsentrasi NH3.

Protein di dalam rumen mengalami proses degradasi oleh enzim proteolitik

menjadi asam-asam amino, kemudian sebagian besar asam-asam amino mengalami

katabolisme menjadi asam-asam organik, amonia dan CO2. Amonia merupakan

sumber nitrogen utama bagi mikroba rumen karena amonia yang dibebaskan dalam

rumen sebagian dimanfaatkan oleh mikroba untuk sintesis protein mikroba (Arora,

1989). Sekitar 3,5-14 mM amonia (NH3) digunakan oleh mikroba rumen sebagai

sumber N untuk proses sintesis selnya.

Konsentrasi NH3 yang dihasilkan dari semua perlakuan berkisar antara 15,85-

16,31 mM (Tabel 4) dan nilai tersebut masih optimal untuk pertumbuhan mikroba

rumen. McDonald et al. (2002) menyatakan bahwa konsentrasi NH3 yang optimum

untuk menunjang sintesis protein mikroba dalam cairan rumen sangat bervariasi,

berkisar antara 6-21 mM. Konsentrasi NH3 pada ransum kontrol lebih tinggi dari

konsentrasi NH3 hijauan dan konsentrat. Hal tersebut disebabkan karena dalam

42

ransum kontrol terdapat 2% pakan blok yang mengandung urea. Urea merupakan

sumber Non Protein Nitrogen, sehingga dapat meningkatkan produksi amonia.

Konsentrasi Volatile Fatty Acid (VFA)

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa produksi VFA total tidak nyata

dipengaruhi oleh perlakuan. Hal tersebut menandakan bahwa suplementasi ekstrak

lerak tidak mempengaruhi aktivitas mikroba rumen dalam memproduksi VFA.

Produksi VFA total yang dihasilkan berkisar antara 153,42–184,68 mM, nilai

tersebut masih berada di atas kisaran konsentrasi VFA yang dihasilkan oleh mikroba

rumen dalam kondisi normal yaitu 80–160 mM (Sutardi, 1980). VFA diserap ke

dalam sistem peredaran darah melalui proses glukoneogenesis, kemudian VFA

diuabah oleh hati menjadi gula darah. Gula darah inilah yang akan mensuplai

sebagian besar kebutuhan energi bagi ternak ruminansia (Lehninger, 1982).

Suplementasi ekstrak lerak dengan taraf 0,09% dan 0,18% ke dalam ransum

kontrol meningkatkan konsentrasi VFA sebesar 10% dan 20%. Hasil penghitungan

konsentrasi VFA total dapat dilihat pada Tabel 4. Peningkatan populasi bakteri

hingga 100-200 kali mengakibatkan peningkatan laju fermentasi pakan, sehingga

dapat meningkatkan produksi VFA.

Tabel 4. Rataan Konsentrasi NH3, VFA Total dan Proporsi Molar VFA

Parameter Perlakuan

Ransum Kontrol (K)

K+0.09% ekstrak lerak

K+0.18% ekstrak lerak

NH3 (mM) 16,31±2,36 15,85±3,15 16,00±3,18

VFA (mM) 153,42±29,00 170,26±43,08 184,68±33,35

Proporsi molar (%) *)

asetat 64,58 62,76 60,39

propionat 21,44 23,01 24,01

butirat 11,70 12,54 13,13

valerat 0,89 0,86 0,94

Sumber *) : Pusat penelitian dan Pengembangan Ternak (2008)

Proses fermentasi karbohidrat oleh mikroba rumen menghasilkan energi

berupa asam-asam lemak atsiri (VFA) antara lain yang utama yaitu asetat, propionat,

dan butirat. Menurut Arora (1989), peranan VFA sangat penting sebagai sumber

energi, VFA juga merupakan sumber kerangka karbon untuk pembentukan protein

43

mikroba. Produksi VFA total dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, sifat

karbohidrat, laju makanan meninggalkan rumen dan frekuensi pemberian makan

(Sutardi, 1977).