alofan

-

Upload

muhammad-jamil -

Category

Documents

-

view

8 -

download

4

description

Transcript of alofan

TINJAUAN PUSTAKA

Mineral Liat

Mineral dapat didefenisikan sebagai bahan alam homogen dari senyawa

anorganik asli, mempunyai susunan kimia tetap dan susunan molekul tertentu

alam bentuk geometrik (Darmawijaya, 1990).

Berdasarkan perkembangannya, para ahli ilmu pengetahuan tanah

membedakan dua urutan mineral (pelikan) yaitu mineral primer dan mineral

sekunder. Yang dimaksud mineral primer adalah mineral asli yang terdapat dalam

batuan. Pada umumnya mineral primer terdiri dari mineral silikat yaitu

persenyawaan silikon dan oksigen (SiO2), kemudian variasinya terdiri dari

mineral feldsfar yang mengandung pesenyawaan alumunium, kalsium, natrium,

besi, dan magnesium. Perubahan susunan kimia selama pelapukan batuan dekat

permukaan bumi mengubah mineral primer yang terurai dan kemudian

bersenyawa lagi membentuk mineral sekunder. Mineral sekunder adalah mineral

penting (esensial) untuk perkembangan dan kesuburan tanah (Rafi’i 1990).

Mineral skeletal (mineral primer) terdiri dari; a) pasir dan debu yang

masing-masing butir merupakan satu macam mineral primer; b) agregat mikro

kristalin: abu volkan (campuran berbagai mineral primer), dan chart (silika

mikrokristalin; c) fragmen: pecahan batuan, dalam ukuran pasir atau debu, terdiri

dari berbagai macam mineral primer (Hardjowigeno, 1993).

Mineral sekunder terdiri dari; a) mineral liat aluminosilikat yang

mempunyai arti lebih penting dalam tanah, menduduki hampir seluruh fraksi liat

Universitas Sumatera Utara

tanah mineral; b) mineral liat Fe dan Al oksidahidrat

(Mulyani dan Kartasapoetra, 2002).

Mineral liat adalah bahan anorganik filosilikat berbentuk kristal yang

terjadi secara alami ditemukan dalam tanah-tanah dan deposit-deposit

dipermukaan bumi lainnya. Tidak dibatasi oleh ukuran partikel (Lubis, 1988).

Mineral liat adalah mineral yang terdapat dalam tanah yang tersusun atas

aluminasilikat bertekstur kristalin atau tanpa struktur (amorphous) dengan unsur

silikon sebagai unsur utama. Mineral liat secara umum terbentuk melalui dua cara

yaitu : rekristalin ion-ion hasil pelapukan dari mineral primer dan perubahan

struktur (transformasi) mineral primer secara langsung

(Greenland and Hayes, 1978).

Mineral liat dibedakan atas bentuk kristalin dan amorf (non kristalin).

Untuk mengidentifikasi mineral liat dapat dilakukan dengan cara analisis difraksi

sinar–X, analisis difraksi termal (DTA), analisis gravimetris termal (TGA) dan

scanning elektron mikroskop (SEM) (Munir, 1996).

Mineral liat kristalin dibedakan berdasarkan jumlah lapis kristal

tetrahedron dan oktahedron, yaitu; a) tipe dua lapis (1:1) yang tersusun atas satu

lapis silikat tetrahedron dan satu lapis aluminium oktahedron; b) tiga lapis (2:1)

yang tersusun masing-masing dua lapis silikat dan aluminium tetrahedron dan satu

lapis dioktahedron atau trioktahedron; c) tipe empat lapis (2:1:1) yang tersusun

masing-masing dua lapis silikat dan aluminium tetrahedron dan oktahedron

(Marpaung, 2005).

Kaolinit umumnya sebagai mineral liat 1:1 dan terbentuk dari daerah

beriklim basah dan berdrainase baik dengan lingkungan asam (Arsyad dkk, 1975).

Universitas Sumatera Utara

Penyelidikan terbaru membuktikan bahwa mineral kaolinit terdiri atas tiga

mineral yang diberi nama kaolinit, nacrit, dan dickit, yang susunan kimianya

identik ialah Al2O3, 2SiO2, 2H2O, tetapi berbeda asal, reaksi terhadap panas dan

sifat fisik lainnya. Kaolinit merupakan anggota terpenting sebagai hasil pelapukan

sulfat atau mengandung karbonat pada temperatur yang sedang

(Darmawijaya, 1990).

Mineral liat montmorillonit tercatat memiliki sifat liat dan kohesi tinggi,

jelas berkerut jika dikeringkan, butirnya berkeping halus dan mudah

didispersikan. Hablur montmorillonit memang begitu mudah didispersikan

sehingga tanah terolah baik mengandung bahan lempung

(Buckman dan Brady, 1982).

Illit berasal dari mika dengan menghilangkan K. Proses pelapukan ini

lambat sehingga sulit unuk memberi rumus umum. Ketebalan interlayer spacenya

bervariasi sekitar 14Å (Amerijcrx, 1985).

Gibsit merupakan mineral utama pada tanah-tanah Ultisol dan Oksisol

dengan pelapukan lanjut dikawasan tropik dan subtropik, pelapukan awal mika

menghasilkan vermikulit kemudian menghasilkan smektit dan melalui proses

pedogenik menghasilkan klorit lalu membentuk kaolinit. Pembentukan kaolinit

kemungkinan menghasilkan gibsit. Pembentukan gibsit dapat terjadi dengan cepat

pada saat proses pemisahan Si dan Al (Tan, 1991).

Mineral liat non Kristal alofan merupakan tanah umum pada bahan

vulkanik. Alofan secara kolektif menyusun aluminium silikat berair dan imogolit

suatu aluminosilikat pada kristal unik (khas). Mineral ini terbentuk dari penyusun

tanah liat yang paling umum meliputi selang iklim yang luas. Alofan dan imogolit

Universitas Sumatera Utara

mempengaruhi sifat fisik dan kimia suatu tanah dengan kuat, sering bertanggung

jawab untuk produktifitas yang rendah dan mempengaruhi kesesuaian dan kualitas

tanah sebagai bahan bangunan (Amerijcrx, 1985).

Alofan dan imogolit sebagaimana dengan mineral liat non kristalin lainnya

mempunyai luas permukaan spesifik yang lebih besar dan reaksi kimia yang

tinggi. Bahan-bahan ini lebih banyak berpengaruh terhadap reaksi kimia

(Sudo and Shimoda, 1978).

Imogolit mempunyai rasio Si dan Al 0.5 dan mempunyai sebuah struktur

berbentuk tuba dengan diameter dalam 1 nm dan diameter liatnya 2 nm. Tuba

imogolit lebih tampak jelas dibawah mikroskop elektron transmisi daripada unit

partikel dari alofan. Imogolit mempunyai sebuah struktur nesosilikat. Imogolit

terbentuk dari tanah abu vulkanik yang bercampur dengan alofan. Imogolit kurang

reaktif dengan posfat daripada alofan (Henmi et al, 1982).

Mineral liat merupakan komponen penting dalam tanah, sehingga

keberadaanya dapat menentukan sifat dan ciri tanah. Beberapa aspek penting yang

berkaitan dengan sifat mineral liat adalah a) muatan (kapasitas tukar kation), b)

difusi double layer, c) mengembang dan mengkerutnya tanah, dan d) konsistensi

tanah (Munir, 1996).

Pada umumnya mineral liat bermuatan negatif sehingga mineral liat

mempunyai kemampuan menjerap dan mempertukarkan kation

(Uehara and Gilman, 1981;in Sudo and Shimoda, 1978 ).

Kapasitas mineral liat menjerap dan mempertukarkan kation disebut

Kapasitas Tukar Kation (KTK). KTK beberapa mineral liat yang diekstraksi

dengan NH4OAc pH 7 (Grim, 1953).

Universitas Sumatera Utara

Tabel 1. Kapasitas Tukar Kation dari Beberapa Mineral liat Utama

No. Mineral Liat Kapasitas Tukar Kation (me/100g) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Liat Amorphus Vermikulit

Montmorillonit Halloysit 4H2O

Illit Klorit

Kaolinit Halloysit 2H2O Sesquioksida

160 (pada pH 6.2) 100-150 60-100 40-50 20-40 10-40 2-16 5-10

0 Sumber : Mukhlis (2004)

Tanah muda biasanya mempunyai KTK rendah sesuai dengan tekstur

bahan induk. KTK mula-mula akan meningkat dengan meningkatnya pelapukan,

tetapi KTK akan menjadi rendah pada tanah dengan tingkat pelapukan lanjut. Hal

ini akibat melapuknya mineral liat mudah lapuk (mineral liat 2:1, alofan) dan

terbentuk mineral liat yang rendah KTK nya (kaolinit, oksida-oksida). Batas

antara KTK rendah dan tinggi adalah 16 me/100g liat (Hardjowigeno, 1993).

Nilai KTK dapat menunjukkan beberapa hal dalam tanah yaitu sebagai

petunjuk jenis-jenis mineral liat yang ditemukan dalam tanah, dan petunjuk

tingkat pelapukan tanah (Hardjowigeno, 1993).

Dari berbagai pengamatan ciri tekstur tanah, ternyata KTK berbanding

lurus dengan jumlah butir liat. Semakin tinggi jumlah liat suatu jenis tanah yang

sama, maka KTK juga betambah besar. Makin halus tekstur tanah makin besar

pula jumlah koloid liat dan koloid organiknya, sehingga KTK juga semakin besar.

Sebaliknya tekstur kasar seperti pasir atau debu, jumlah koloid liat relatif kecil

demikian pula koloid organiknya, sehingga KTK juga relatif lebih kecil daripada

tanah bertekstur halus (Hakim dkk, 1986).

Universitas Sumatera Utara

Differential Thermal Analysis (DTA)

Differential Thermal Analysis (DTA) merupakan teknik yang digunakan

secara luas dan sangat bermanfaat terutama dalam mengidentifikasikan bahan

amorf. DTA digunakan untuk mengukur perbedaan suhu (0C) antara bahan sampel

dan bahan pembanding atau standar yang panasnya stabil, dengan menggunakan

laju pemanasan yang dikendalikan dari suhu kamar sampai dengan 10000C. Bahan

pembanding (standar) yang digunakan kaolinit yang telah dikalsinkan,

(dipanaskan pada suhu 10000C), Al2O3 yang telah dikalsinkan, serta dapat juga

digunakan α-Alumina. Untuk sampel tanah terlebih dahulu digunakan H2O2 30%

untuk menghilangkan bahan organik yang merekat pada tanah. Perlakuan terhadap

sampel tanah yaitu berupa: 1) penjenuhan HCl 5 N, 2) penjenuhan NaOH 5 N,

3) penjenuhan 0,1 N NaCl2, 4) penjenuhan CaCl2, serta penjenuhan AlCl3.

Perlakuan tersebut dapat mempengaruhi kurva yang dihasilkan oleh DTA, dimana

kurva tersebut dapat menjadi penciri dalam identifikasi mineral. Pemanasan harus

terkendalikan dan seragam yaitu berkisar 0,10C hingga 10000C/menit

(Goenadi dan Rajagukguk, 1992 dalam Warman, 1994).

Differential Thermal Analysis prinsip kerjanya berdasarkan kenyataan

bahwa koordinasi air hablur lempung dan air hidrasi ion dapat tukar merupakan

suatu reaksi endotermik (menyerap panas). Hal ini menyebabkan temperatur

contoh lempung turun sampai dibawah atas temperatur suatu bahan lembam

kendali yang diperlakukan serupa, seperti alumunium kalsin. Bahan ini

mempunyai panas jenis dan konduktivitas panas setara lempung. Contoh lempung

yang disidik dan bahan lembam itu dipanasi bersamaan dengan takaran energi

panas yang sama. Adanya perbedaan panas antara lempung dan bahan lembam itu

Universitas Sumatera Utara

dicatat dan diplot melawan temperatur. Ini akan menghasilkan kurva khas untuk

setiap tipe lempung. Metode ini sangat teliti untuk mengenali mineral sekunder

(Poerwowidodo, 1991).

Identifikasi kuantitatif mineral dapat dilakukan dengan menggunakan

kurva DTA sebagai sidik jari dan membandingkannya atau mencocokkannya

dengan kurva DTA dari mineral standar, atau dengan kurva dari mineral yang

telah diketahui. Tiap mineral liat menampakkan ciri-ciri reaksi termal yang

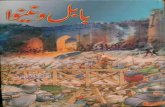

spesifik. Kurva DTA kaolinit dicirikan puncak kurva endotermik kuat pada 450-

6000C dan boleh suatu kurva eksotermik kuat pada 900-10000C. Kurva Haloisit

hampir sama dengan kaolinit, tetapi sebagai tambahan terdapat puncak kurva

endotermik pada temperatur tendah (100-2000C) dengan intensitas sedang hingga

kuat. Montmorillonit menampakkan suatu kurva DTA yang dicirikan oleh suatu

puncak endotermik antara 600-7000C, dan suatu cekungan kecil antara 800-9000C

yang diikuti oleh puncak kurva endotermik lemah antara 9000-10000C. Gibsit dan

geotit biasanya dicirikan oleh suatu puncak kurva endotermik kuat hanya antara

2900C dan 3500C. Sering kali geotit dan beberapa mineral besi mempunyai reaksi

endotermik pada temperatur yang lebih tinggi dari pada gibsit. Alofan

menampakkan ciri-ciri DTA dengan puncak endotermik kuat pada temperatur

rendah (500-1500C) dan suatu puncak kurva eksotermik kuat pada 9000-10000C.

Reaksi endotermal temperatur rendah dianggap diakibatkan oleh hilangnnya air

yang terjerap, sedangkan reaksi eksotermik utama disebabkan oleh pembentukan

alumina γ. Puncak kurva endotermik dan eksotermik yang khas dari beberapa

mineral-mineral lempung disajikan pada gambar 1 (Tan, 1991).

Universitas Sumatera Utara

Gambar 1. Kurva-Kurva Penciri Diferensial Termal Analisis (DTA) Beberapa Mineral Liat

Pola Distribusi Mineral liat

Tiap sifat tanah mempunyai pola agihan (mineral) acak sendiri-sendiri,

terbawa dari sejarah pemunculan yang berbeda-beda, sekalipun dalam satu

individu tubuh tanah yang sama. Maka tidak mudah menamakan morfologi tanah.

Penamaan biasanya menggunakan gabungan pola agihan acak beberapa sifat tanah

Universitas Sumatera Utara

terpilih yang dinilai terpenting sebagai ciri diagnostik. Dengan penggabungan

tersebut dapat digarisbatasi horizon-horizon induk. Dari ribuan pola acak dapat

disimpulkan menjadi enam pola pokok, yaitu :

a b c d e f Gambar 2. Bentuk Pola Distribusi Mineral Liat a. berkurang b. meningkat c. dengan makimum d. dengan minimum e. tidak tentu f. tetap (Notohadiprawiro, 1998).

Tingkat Perkembangan Tanah

Perkembangan tanah adalah proses pembentukan tanah lanjut setelah

terbentuknya horizon C. Banyak cara untuk menentukan perkembangan tanah

salah satunya berdasarkan mineral liat yaitu dengan menentukan jenis dan jumlah

mineral liat penyusun tanah. Tingkat perkembangan tanah ditentukan berdasarkan

susunan mineral liat yaitu tanah dengan mineral gypsit > kaolonit >

montmorillonit > alofan (Marpaung, 2005).

Perkembangan tanah dapat dicirikan oleh distribusi dan komposisi mineral

di dalam tanah. Tanah yang mengalami perkembangan tanah lebih lanjut jika

kandungan mineral primer yang mudah lapuk lebih sedikit dibanding dengan

mineral sukar lapuk. Sedangkan kandungan liat dalam tanah cenderung meningkat

dengan tingkat pelapukan yang lebih lanjut (Hardjowigeno, 1993).

Universitas Sumatera Utara

Karena proses pembentukan tanah yang terus menerus berjalan maka,

maka bahan induk tanah berubah berturut-turut menjadi tanah muda, tanah

dewasa, tanah tua. Ciri dari masing-masing tingkatan perkembangan tanah adalah

sebagai berikut :

1. Tanah muda (perkembangan awal). Terjadi proses pembentukan tanah

terutama proses pelapukan bahan organik dan bahan mineral di permukaan

tanah dan pembentukan struktur tanah karena pengaruh dari bahan organik

tersebut (sebagai perekat). Hasilnya adalah pembentukan horizon A dan C.

2. Tanah dewasa (perkembangan sedang). Dengan proses lebih lanjut

terbentuk horizon B akibat penimbunan liat (iluviasi) dari lapisan atas ke

lapisan bawah atau perubahan warna yang menjadi lebih merah dari pada

horizon C dibawahnya. Pada tingkat ini tanah mempunyai kemampuan

berproduksi tinggi karena unsur hara dalam tanah cukup tersedia sebagai

hasil pelapukan mineral, sedangkan pencucian unsur hara belum lanjut.

3. Tanah tua (perkembangan lanjut). Dengan meningkatnya unsur hara, maka

proses pembentukan profil tanah berjalan lebih lanjut sehingga terjadi

perubahan yang lebih nyata pada horizon A dan B, tanah menjadi sangat

masam, sangat mudah lapuk, dan kandungan bahan organik lebih rendah

dari tanah dewasa. Akumulasi liat atau sesquioksida di horizon B lebih

nyata sehingga membentuk horizon argilik (Bt). Apabila tidak terjadi

penimbunan liat maka horizon E tidak terbentuk, sedangkan di horizon B

tidak terbentuk sesquioksida. Tetapi proses pelapukan akan terus berjalan

dan terbentuklah banyak oksida-oksida besi dan alumunium

(Hardjowigeno, 1993).

Universitas Sumatera Utara

Penilaian tingkat perkembangan tanah ditentukan berdasarkan sifat

morfologis tanah dan genesa tanah, dimana secara morfologi ditentukan

berdasarkan kelengkapan horizon-horizon genetis dan kedalaman solum,

sedangkan secara genetis tanah ditetapkan berdasarkan tingkat pelapukan baik

secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai hasil evaluasi analisa fisika, kimia

dan mineralogi tanah (Hakim dkk, 1986).

Tingkat perkembangan tanah dapat juga diketahui dengan menentukan

bulk densitynya. Makin tinggi tinggi bulk density makin berkembang tingkat

perkembangan tanah. Jika bulk density turun dari 2.65 menjadi kurang dari 2

maka pelapukan batuan akan meningkat karena terbentuknya pori-pori tanah

(Hardjowigeno, 1993).

Jenis-Jenis Tanah Berdasarkan Tingkat Perkembangan Tanah

Entisol Entisol merupakan tanah yang baru berkembang. Walaupun demikian

tanah ini tidak hanya berupa bahan asal atau bahan induk tanah saja tetapi harus

sudah terjadi proses pembetukan tanah (Hardjowigeno, 1993).

Entisol adalah tanah yang cenderung untuk berasal baru. Tanah ini

ditandai dengan kemudaannya dan tidak ada horizon genesis alami atau hanya

mempunyai permulaan horizon. Konsep pusat Entisol adalah tanah di dalam

regolit yang dalam atau bumi tanpa horizon kecuali barangkali suatu lapis bajak.

Akan tetapi beberapa Entisol mempunyai horizon plagen, Agrik, A2, dan beberapa

batu keras yang dekat dengan permukaan (Foth, 1994).

Seperti aluvial dari daerah-daerah aluvium masih memperlihatkan

penampang asli (belum berubah). Keadaan tekstur tanah tergantung pada proses

Universitas Sumatera Utara

transportasi dan akumulasinya. Dekat-jauhnya bahan itu diangkut dari sumber dan

faktor waktu. Pada umumnya besar tekstur tanah yang demikian memperlihatkan

tekstur kasar jika berdekatan dengan sungai, dan bertekstur halus jika berjauhan

dari sungai atau di luar jalur dataran banjir. Sedangkan penyebaran golongan

Entisol tergantung pada keadaan fisiografik yang sangat berbeda-beda (iklim,

morfologi, dan geologi) (Rafi’i, 1990).

Nilai reaksi tanah sangat beragam mulai dari pH 2.5 sampai 8.5, kadar

bahan organik tergolong rendah dan biasanya kurang dari 1%, kejenuhan basa

sedang hingga tinggi dengan KTK sangat beragam, karena sangat bergantung

pada jenis mineral liat yang mendominasinya, kadar hara tergantung bahan induk,

permeabilitas lambat, dan peka erosi (Munir, 1996).

Tingkat perkembangan yang sangat lemah pada Entisol disebabkan adanya

beberapa faktor berikut :

1. Iklim yang sangat ekstrim basah atau kering, sehingga perombakan bahan

induk terhambat

2. Bahan induk yang sangat resisten terhadap pelapukan, misalnya kwarsa

3. Adanya faktor erosi yang selalu mengerus epipedon, sehingga tidak pernah

tebentuk horizon iluviasi

(Munir, 1996). Inceptisol Inceptisol adalah tanah yang belum matang (Immature) dengan

perkembangan profil yang lebih lemah dibanding dengan tanah matang, dan masih

banyak menyerupai sifat bahan induknya. Beberapa Inceptisol terdapat dalam

Universitas Sumatera Utara

keseimbangan dengan lingkungan dan tidak akan matang bila lingkungan tidak

berubah (Hardjowigeno, 1993).

Inceptisol dapat berkembang dari bahan induk batuan beku, sedimen dan

metamorf. Biasanya memiliki tekstur yang beragam dari kasar hingga halus,

dalam hal ini tergantung tingkat pelapukan bahan induknya. Bentuk wilayahnya

beragam dari berombak hingga bergunung, kesuburan tanahnya rendah,

kedalaman efektifnya beragam dari dangkal hingga dalam. Di dataran rendah pada

umumnya dijumpai solum yang tebal, sedangkan pada daerah lereng curam

solumnya tipis (Munir, 1996).

Inceptisol mempunyai karakteristik dari kombinasi sifat tersedianya air

untuk tanaman lebih dari setengah tahun atau lebih dari tiga bulan berturut-turut

dalam musim kemarau. Kisaran C-Organik dan KTK dalan Inceptisol sangat

lebar, demikian juga kejenuhan basa. Inceptisol dapat terbentuk disemua tempat,

kecuali daerah kering, mulai dari kutub sampai tropika (Darmawijaya, 1990).

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan Inceptisol

adalah :

1. Bahan induk yang resisten

2. Posisi dalam landskap yang ekstrim yaitu daerah curam atau lembah

3. Pembentukan geomorfologi yang muda, sehingga pembentukan tanah

belum lanjut

Tidak ada proses pedogenik yang dominan kecuali leaching, meskipun proses

pedogenik adalah aktif. Ditempat dengan bahan induk yang resisten, proses

pembentukan liat terhambat (Hardjowigeno, 1993).

Universitas Sumatera Utara

Ultisol

Fenomena sifat fisik Ultisol menurut Mohr and Van Baren (1959) dapat

dicirikan sebagai berikut yaitu, 1) kedalaman solum sedang (moderat 1-2 m),

2) berwarna merah-kuning yaitu chroma meningkat dengan bertambahnya

kedalaman, 3) teksturnya halus pada horizon Bt, karena mengandung liat yang

maksimal pada horizon ini, 4) strukturnya pada horizon Bt terbentuk gumpal, 5)

konsistensinya teguh, cutan liat terjadi pathite banyak ditemukan konkresi besi, 6)

permeabilitasnya lambat sampai baik, 7) erodibilitasnya tinggi. Sedangkan sifat

kimia Ultisol adalah, 1) kemasaman kurang dari 5,5; 2) bahan organik rendah

sampai sedang, 3) kejenuhan basa kurang dari 35 %, 4) KTK kurang dari

24 ml/100 g liat.

Pencucian ekstensif terhadap basa-basa merupakan prasyarat untuk

terbentuknya Ultisol. Pencucian sangat lanjut sehingga tanah bereaksi masam

(Hardjowigeno, 1993)

Universitas Sumatera Utara