6_alwi

-

Upload

dianachmad -

Category

Documents

-

view

214 -

download

0

Transcript of 6_alwi

-

7/23/2019 6_alwi

1/15

Prosiding Seminar Nasional Inovasi TeknologiPertanian Spesifik Lokasi,

Banjarbaru 6-7 Agustus 2014 | 45

PROSPEK LAHAN RAWA PASANG SURUT

UNTUK TANAMAN PADI

Muhammad Alwi

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra)

Jl. Kebun Karet Loktabat Utara Banjarbaru, Kalimantan Selatan

e-mail:[email protected]

ABSTRAK

Lahan rawa pasang surut di Indonesia memiliki peranan makin penting dan strategis bagi

pengembangan pertanian terutama mendukung ketahanan pangan Nasional. Hal ini

disebabkan oleh potensi serta produktivitas lahan dan teknologi pengelolaannya sudahtersedia. Luas lahan rawa pasang surut yang berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian

khususnya tanaman padi masih tersedia cukup luas. Berbagai kendala yang dihadapi dalam

usahatani padi di lahan rawa pasang surut antara lain: (1) tingkat kesuburan lahan rendah,

(2) infrastruktur yang masih belum berfungsi secara optimal, (3) tingkat pendidikan petani

masih rendah, (4) indeks panen masih sekali tanam setahun, dan (5) tingginya serangan

organisme pengganggu tanaman. Ke depan kontribusi lahan rawa pasang surut terhadap

produksi padi akan semakin besar mengingat: (1) lahan yang dapat dijadikan sawah masih

luas, (2) peningkatan produktivitas lahan, indeks panen, dan penurunan kehilangan hasil

dapat dilakukan melalui penerapan komponen teknologi usahatani padi mencakup:

penataan lahan dan sistem tata air, jenis komoditas dan varietas toleran, pengelolaan lahan,

ameliorasi dan pemupukan, pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman),penanganan panen dan pasca panen. Agar tujuan dan sasaran pengembangan usahatani padi

dapat tercapai dengan baik, maka semua upaya hendaknya dilakukan terencana, cermat, dan

hati-hati mengacu pada optimalisasi pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya yang ada.

Menuju tahun 2025 mendatang, Indonesia dituntut untuk mampu mencukupi minimal 95%

dari kebutuhan beras Nasional. Upaya pemenuhan kebutuhan beras Nasional akan ditempuh

melalui dua cara: (1) peningkatan produktivitas padi dengan laju pertumbuhan 1,0-1,5% per

tahun dan (2) peningkatan areal panen padi melalui peningkatan intensitas tanam (IP),

pengembangan di areal baru, termasuk sebagai tanaman sela di lahan perkebunan dan lahan

bukaan baru.

Kata Kunci: Lahan rawa pasang surut, padi, prospek

Pendahuluan

Penduduk Indonesia dalam kurun waktu empat puluh tahun ke depan masih akan

terus bertambah dengan laju pertumbuhan sekitar 1,5% tahun-1

, sehingga kebutuhan akan

pangan juga terus meningkat. Agus dan Irawan (2007) memperkirakan pada tahun 2025

Indonesia akan mengimpor beras sekitar 11,4 juta ton jika konversi lahan sawah tetap terjadi

dengan laju 190.000 ha th-1

dan pencetakan sawah baru hanya 100.000 ha th-1

. Di luar Jawa

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected] -

7/23/2019 6_alwi

2/15

Muhammad Alwi : Prospek Lahan Rawa Pasang Surut Untuk Tanaman Padi | 46

selama periode 1995-1999 luas lahan sawah meningkat, di Sumatera sekitar 213 ribu ha,

sebaliknya di Sulawesi berkurang sekitar 102 ribu ha dan di Kalimantan 170 ribu ha. Dalam

waktu tiga tahun (periode 1999-2002) peningkatan konversi lahan sawah rata-rata mencapai

187.720 ha th-1 (Sutomo dan Suhariyanto, 2005). Keadaan ini merupakan motivator untuk

mencari pemecahan masalah dalam menangani produksi padi. Salah satunya melaluiperluasan areal pertanian ke lahan sub optimal (lahan rawa pasang surut).

Luas lahan rawa pasang surut di Indonesia sekitar 20,12 juta ha, terdiri dari 2,07 juta

ha lahan potensial, 6,72 juta ha lahan sulfat masam, 10,89 juta ha lahan gambut dan 0,44

juta ha lahan salin. Lahan rawa pasang surut yang berpotensi untuk dijadikan lahan

pertanian sekitar 8.535.708 ha. Dari luasan tersebut, yang sudah direklamasi sekitar

2.833.814 ha dan yang belum direklamasi sekitar 5.701.894 ha. Luas lahan rawa pasang

surut yang sudah dijadikan lahan sawah hingga tahun 2011 baru sekitar 407.594 ha (Ritung,

2011). Berdasarkan data tersebut peluang untuk melaksanakan ekstensifikasi pertanian

khususnya untuk tanaman padi ke lahan rawa pasang surut masih terbuka luas.

Produktivitas lahan sawah di Indonesia menurut data BPS tahun 2011 rata-rata

nasional 5,2 ton GKG ha-1, tertinggi di Jawa 5,5 ton GKG ha-1, Sumatera serta Sulawesi 4,5ton GKG ha

-1, dan Kalimantan 3,5 ton GKG ha

-1. Perbedaan produktivitas tersebut

disebabkan berbagai faktor diantaranya: (1) jenis lahan sawah, (2) jenis atau sifat-sifat

tanah, (3) tingkat pengelolaan, dan (4) varietas padi yang ditanam. Demikian pula dengan

jenis atau tipe lahan sawah yang terdiri dari sawah irigasi, sawah tadah hujan , sawah pasang

surut, dan sawah lebak. Potensi hasil gabah yang diperoleh di lahan sawah rawa pasang

surut dengan menerapkan teknologi pengelolaan yang tepat dapat mencapai 4,5-5,5 ton

GKG ha-1

.

Kendala yang dihadapi dalam usahatani padi di lahan rawa pasang surut antara lain:

(1) tingkat kesuburan lahan rendah, (2) infrastruktur yang masih belum berfungsi secara

optimal, (3) tingkat pendidikan petani masih rendah, (4) indeks panen masih sekali tanam

setahun, dan (5) tingginya serangan organisme pengganggu tanaman.Secara umum upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi padi di

lahan rawa pasang surut antara lain melalui: (1) penerapan teknologi yang sudah ada secara

optimal, dan (2) peningkatan luas areal panen melalui peningkatan intensitas tanam dan

pembukaan areal baru.

Makalah ini menyajikan informasi tentang prosfek lahan rawa pasang surut untuk

usahatani padi. Pemahaman yang baik tentang lahan rawa pasang surut sebagai lahan

pertanian dan teknologi pengelolaannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas

lahan, produksi padi, dan ketahanan pangan nasional.

Sumber Daya Lahan

Luas lahan rawa pasang surut di Indonesia sekitar 20,12 juta ha, terdiri dari 2,07 juta

ha lahan potensial, 6,72 juta ha lahan sulfat masam, 10,89 juta ha lahan gambut dan 0,44

juta ha lahan salin. Lahan rawa pasang surut yang berpotensi untuk dijadikan lahan

pertanian sekitar 9,53 juta ha (Alihamsyah, 2002). Menurut Direktorat Rawa dan Pantai

(2006) lahan rawa pasang surut yang potensial untuk lahan pertanian di Indonesia tersebar di

pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Jawa dengan luas sekitar 8.535.708 ha.

Luas lahan yang telah direklamasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar

2.833.814 ha, sedang yang belum direklamasi seluas 5.701.894 ha, sebagian besar berada di

Papua (Tabel 1). Luas lahan rawa pasang surut yang telah dimanfaatkan untuk sawah

-

7/23/2019 6_alwi

3/15

Prosiding Seminar Nasional Inovasi TeknologiPertanian Spesifik Lokasi,

Banjarbaru 6-7 Agustus 2014 | 47

sekitar 830.439 ha yang tersebar di Kalimantan 333.601 ha, Sumatera 485.679 ha, Sulawesi

2.504 ha dan Papua 8.655 ha.

Tabel 1. Luas lahan rawa pasang surut potensial yang sudah dan belum direklamasi, 2006

Pulau

Luas Lahan Sudah Direklamasi (ha) BelumDireklamasi

(ha)Total (ha)Pemerintah Masyarakat Jumlah

Kalimantan 500.228 551.980 1.052.208 445.630 1.497.838

Sumatera 814.582 623.765 1.438.347 573.340 2.011.687

Sulawesi 81.922 101.705 183.627 459.116 642.743

Papua - 8.655 8.655 4.208.295 4.216.950

Jawa 36.369 114.608 150.977 15.513 166.490

Total 1.433.101 1.400.713 2.833.814 5.701.894 8.535.708

Lahan sawah adalah suatu tipe penggunaan lahan yang pengelolaannya memerlukan

genangan air. Oleh karena itu, sawah selalu mempunyai permukaan datar atau didatarkan

(dibuat teras), dan dibatasi oleh pematang untuk menahan air genangan. Berdasarkan

sumber air yang digunakan dan keadaan genangannya, sawah dapat dibedakan menjadi

sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah lebak, dan sawah pasang surut. Sawah pasang surut

adalah sawah yang irigasinya tergantung pada gerakan air pasang dan surut serta letaknya di

wilayah datar tidak jauh dari laut. Sumber air sawah pasang surut adalah air tawar dari

sungai yang karena adanya pengaruh pasang dan surut air laut dimanfaatkan untuk mengairi

sawah melalui saluran irigasi dan drainase. Sawah pasang surut umumnya terdapat di sekitar

jalur aliran sungai besar yang dapat di pengaruhi oleh pasang dan surut air laut

(Puslitbangtanak, 2003).Luas baku lahan sawah pasang surut di Indonesia berdasarkan hasil sensus pertanian

(BPS 2008) adalah sekitar 657.000 hektar. Luas dan sebaran lahan sawah pasang surut di

tiga pulau besar (Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi) masing-masing 324.231, 331.072

dan 1.584 ha. Berdasarkan hasil kesepakatan berbagai instansi/lembaga terkait dengan luas

dan sebaran lahan sawah diantaranya BPN, Kementan, PU, Bakosurtanal, dan Lapan yang

selanjutnya dikoordinasikan oleh BPN, maka disepakati luas baku lahan sawah sawah

pasang surut 407.594 hektar atau 5,03% dari luas lahan sawah di Indonesia (Tabel 2).

Tabel 2. Luas lahan sawah pasang surut di masing-masing provinsi pada tiga pulau besar

(Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi) tahun 2011

Sumatera Kalimantan SulawesiProvinsi Luas (ha) Provinsi Luas (ha) Provinsi Luas (ha)

NAD 1.250 Kalteng 56.724 Sulbar 29

Sumatera Barat 1.358 Kalsel 125.644 - -

Jambi 92.302 Kalbar 20.532 - -

Sumatera

Selatan

108.500 - - - -

Bengkulu 309 - - - -

Lampung 946 - - - -

Total 204.666 202.900 29Sumber: Ritung, 2011

-

7/23/2019 6_alwi

4/15

Muhammad Alwi : Prospek Lahan Rawa Pasang Surut Untuk Tanaman Padi | 48

Luas lahan sawah pasang surut di Indonesia pada tahun 2011 lebih rendah

dibandingkan dengan data pada tahun 2008. Perbedaan tersebut terjadi karena data luas

lahan sawah pasang surut tahun 2011 dihitung berdasarkan hasil pengukuran dan

perhitungan secara spasial, sedangkan data tahun 2008 merupakan hasil sensus yang

diperoleh berdasarkan wawancara atau data tabular. Selain itu, selama slang waktu tigatahun telah terjadi pencetakan sawah baru dan alih fungsi lahan sawah untuk non pertanian.

Akhir-akhir ini lahan rawa pasang surut dijadikan sebagai wilayah pengembangan

perkebunan karet dan kelapa sawit. Dalam waktu yang bersamaan banyak juga lahan rawa

pasang surut yang ditinggalkan petani karena mengalami penurunan produktivitas akibat

degradasi lahan. Berdasarkan data diatas, maka luas lahan rawa pasang surut yang masih

tersedia adalah (sudah direklamasi sekitar 2.833.814 ha dan sudah dikembangkan sebagai

lahan sawah 407.594 ha) berarti masih tersisa 2.426.220 ha. untuk pengembangan sawah

baru.

Pembukaan lahan rawa pasang surut dilakukan berkaitan dengan program

transmigrasi yang dimulai tahun 1969 melalui Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut

(P4S). Pemanfaatan lahan pasang surut untuk pertanian merupakan pilihan yang strategisuntuk mengimbangi penciutan lahan produktif akibat alih fungsi ke sektor nonpertanian.

Ananto et al. (1998) menyatakan bahwa pengembangan lahan rawa pasang surut

memerlukan perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat serta penerapan

teknologi yang sesuai, terutama pengelolaan tanah dan air. Melalui upaya seperti itu,

diharapkan lahan rawa pasang surut dapat menjadi lahan pertanian yang produktif,

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pengembangan lahan rawa pasang surut dimulai

dari P4S tahun 1970-an dan dilanjutkan dengan proyek Swamp I, Swamp II, kerja sama

dengan Belanda (LAWOO) tahun 1980-an, Proyek Penelitian Pengembangan Lahan Rawa

Terpadu (ISDP) dan Proyek Pertanian PLG tahun 1990-an, telah menghasilkan berbagai

teknologi pengelolaan lahan (Ananto et al. 2000). Teknologi itu antara lain adalah

pengelolaan tanah, tata air mikro, ameliorasi tanah dan pemupukan, penggunaan varietasyang adaptif, pengendalian hama dan penyakit, dan model usaha tani. Namun, umumnya

teknologi tersebut tidak dapat diterapkan secara berkelanjutan karena adanya berbagai

kendala, seperti modal petani yang rendah, infrastruktur yang terbatas, kelembagaan

pedesaan yang kurang berkembang, dan kurangnya perhatian pemerintah dalam

pemeliharaan jaringan tata air.

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam pembukaan lahan rawa pasang surut di

Indonesia adalah membangun saluran-saluran drainase berdimensi besar. Sebagai contoh,

sistem drainase garpu yang diterapkan di Kalimantan Selatan memiliki panjang saluran

primer 1 sampai 2 km yang bercabang menjadi dua saluran sekunder dengan panjang 8

sampai 12 km. Di ujung saluran sekunder dilengkapi kolam berukuran 300 m x 300 m.

Jarak antara dua saluran sekunder mencapai 3 sampai 4 km. Setiap saluran sekunder

dilengkapi dengan saluran tersier yang berjarak 200 m. Hal ini mengakibatkan terjadinya

drainase yang berlebih (over drain) yang sangat potensial untuk teroksidasinya pirit hingga

menyebabkan tanah menjadi masam.

Perubahan sifat kimia tanah di lahan rawa pasang surut berhubungan erat dengan

dinamika senyawa pirit di dalam tanah (Prasetyo, 2007). Purnomo et al., (1999)

menyatakan bahwa komposisi kimia dari air irigasi pada sistem garpu berubah-ubah baik

secara spasial ataupun temporal. Kemudian Aribawa et al. (1997) memperlihatkan

perubahan sifat kimia yang mencolok dari kualitas air di petakan sawah pada musim

kemarau dan hujan. Perubahan sifat kimia tanah juga dapat dilihat dari jarak antara lahan

dengan sungai atau laut. Perubahan sifat kimia tanah menjadi lebih buruk jika semakin jauh

jaraknya dari sungai atau laut (Priatmadi dan Purnomo, 2000).

-

7/23/2019 6_alwi

5/15

Prosiding Seminar Nasional Inovasi TeknologiPertanian Spesifik Lokasi,

Banjarbaru 6-7 Agustus 2014 | 49

Pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut khususnya tanaman padi sering

menghadapi kendala seperti: (1) genangan air dan kondisi fisik lahan, (2) kemasaman tanah

tinggi karena kelarutan aluminium (Al3+

), besi ferri (Fe3+

), dan sulfat (SO42-

) yang tinggi, (3)

ketersediaan unsur hara menurun dan pada kondisi terreduksi sering muncul masalah

keracunan besi ferro (Fe2+

), dihidrogen sulfida (H2S), karbon dioksida (CO2), dan asam-asam organik.

Keracunan besi pada tanaman padi disebabkan karena tingginya konsentrasi besi

terlarut dalam tanah (200-500 ppm). Kebanyakan tanah mineral kaya akan besi, gejala

keracunan besi dapat dilihat dari jaringan daun yang mengakibatkan penurunan hasil.

Kejadian ini hanya terjadi pada kondisi lahan tergenang, sebagai akibat dari proses reduksi

oleh mikroba yang merubah besi tidak larut (Fe3+

) menjadi besi larut (Fe2+

) (Beckers dan

Ash, 2005). Dobermann dan Fairhurst (2000); Audebert (2006); Mehbaran et al. (2008)

menyatakan tentang kondisi terjadinya keracunan besi pada tanaman seperti: (1) konsentrasi

Fe2+

yang tinggi dalam larutan tanah karena kondisi reduksi yang kuat pada tanah, (2) status

hara dalam tanah yang rendah dan tidak seimbang, (3) kurangnya oksidasi akar dan

rendahnya daya oksidasi akar (ekslusi Fe2+) oleh akar yang disebabkan karena defisiensihara P (fosfor), Ca (kalsium), Mg (magnesium), dan K (kalium), (4) Kurangnya daya

oksidasi akar akibat terjadinya akumulasi bahan-bahan yang menghambat respirasi (H2S,

FeS, dan asam-asam organik), (5) aplikasi bahan organik dalam jumlah besar yang belum

terdekomposisi, dan (6) suplai Fe secara terus-menerus dari air bawah tanah atau rembesan

secara lateral dari tempat yang lebih tingggi.

Berbagai kegagalan dan keberhasilan telah mewarnai kegiatan pengembangan lahan

rawa pasang surut. Terjadinya lahan bongkor misalnya, yaitu lahan yang ditinggalkan petani

karena telah mengalami oksidasi pirit sehingga produksinya sangat rendah, merupakan

akibat dari reklamasi yang kurang tepat. Kegagalan ini dapat menjadi pelajaran dalam

pengembangan lahan sulfat masam di masa yang akan datang. Potensi lahan rawa pasang

surut yang demikian besar dapat dimanfaatkan untuk menunjang pogram peningkatanketahanan pangan dan agribisnis yang menjadi program utama sektor pertanian.

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pertanian bahwa lahan rawa pasang surut dapat

menjadi basis pengembangan ketahanan pangan untuk kepentingan jangka pendek,

menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu, investasi pemerintah dan swasta dalam

pemanfaatan lahan rawa seyogianya dapat lebih ditingkatkan.

Produktivitas Lahan

Produktivitas lahan rawa pasang surut sangat beragam dan tergantung pada kondisitanah, tata air serta penerapan teknologi terutama teknologi pengeloloaan lahan dan varietas

yang ditanam. Berdasarkan tipologi lahan, produktivitas padi sawah eksisting di lahan sulfat

masam potensial berkisar antara 3,2-4,0 t GKG ha-1

, di lahan sulfat masam aktual berkisar

2,6-3,5 t GKG ha-1

, di lahan gambut berkisar antara 2,7-3,0 t GKG ha-1

, dan lahan salin

berkisar antara 2,6-3,9 t GKG ha-1

. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi

produksi padi pada masing-masing tipologi lahan berkisar 6,3-7,0 t GKG ha-1

, pada lahan

sulfat masam potensial 4,5-6.0 t GKG ha-1

, lahan sulfat masam aktual 4,0-5,0 t GKG ha-1

dan lahan gambut serta salin 4,0-4,5 t GKG ha-1

. Bahkan dengan pengelolaan lahan yang

baik, ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi yang memadai, disertai oleh kebijakan

insentif yang tepat, ternyata lahan rawa pasang surut mampu menghasilkan padi 7- 8 ton

-

7/23/2019 6_alwi

6/15

Muhammad Alwi : Prospek Lahan Rawa Pasang Surut Untuk Tanaman Padi | 50

GKG ha-1

di Telang, Sumatera Selatan dan 5-6 ton GKG ha-1

di Bintang Mas, Kalimantan

Barat (Sutanto, 2009).

Alihamsyah et al. (2002) menyatakan bahwa lahan rawa pasang surut jika

dikembangkan sebagai lahan pertanian hendaknya menggunakan tiga pendekatan, yaitu : (1)

menerapkan teknologi pengelolaan lahan berupa pengelolaan air, tanah, hara dan bahanamelioran; (2) menggunakan tanaman dan varietas toleran terhadap kondisi lahan dan

preferensi petaninya; dan (3) memadukan keduanya secara serasi. Pendekatan yang pertama

agak mahal dan lebih sulit karena memerlukan tambahan tenaga, sarana dan biaya tapi

hasilnya baik. Sedangkan pendekatan yang kedua lebih mudah dan murah tapi hasilnya sub-

optimal. Pendekatan yang ketiga adalah alternatif terbaik karena selain dapat memperbaiki

kualitas dan produktivitas lahan juga memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang

relatif lebih murah.

Penerapan teknologi pengelolaan sumberdaya di lahan rawa pasang surut secara

parsial, selain memerlukan input dan biaya lebih tinggi, juga dampaknya terhadap

peningkatan produktivitas lahan memakan waktu lama sehingga hasilnya tidak optimal dan

keberlanjutan penerapannya oleh petani sangat rendah. Oleh karena itu, konsepsi dasarteknologi percepatan peningkatan produktivitas lahan rawa pasang surut yang tepat untuk

dilaksanakan adalah mengacu pada pendekatan pengelolaan sumberdaya terpadu. Konsep

tersebut didasarkan kepada pemaduan secara komplementer antara upaya peningkatan

kualitas lahan sampai tingkat tertentu dengan input serendah mungkin dan penggunaan

tanaman yang toleran pada tingkat kualitas tersebut (Gambar 1). Upaya ini secara tidak

disadari sebenarnya sudah dilakukan oleh petani lokal dengan indigineous knowledge.

Teknologi pengelolaan sumberdaya terpadu adalah memadukan teknologi pengelolaan

sumberdaya yang berupa tanah, air, bahan amelioran, pupuk dan tanaman secara serasi dan

sinergi. Penerapan teknologi tersebut selain dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas

lahan secara lebih cepat, juga dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan biaya yang

relatif lebih murah.

Gambar 1. Konsep dasar pendekatan terpadu untuk meningkatkan produktivitas lahan

rawa pasang surut

Peningkatan kualitas lahan

meningkatkan pH tanah dan airmengurangi elemen toksik

meningkatkan kesuburan tanah

mengurangi fluktuasi rejim air

Masalah fisiko-kimia tanah

pH tanah dan air rendah

elemen toksik tinggikesuburan tanah rendah

fluktuasi air (banjir/kering)

Pengelolaan

sumberdaya terpadu

Penggunaan tanaman toleran

jenis tanaman

varietas tanaman

Produktivitas

lahanmeningkat

-

7/23/2019 6_alwi

7/15

Prosiding Seminar Nasional Inovasi TeknologiPertanian Spesifik Lokasi,

Banjarbaru 6-7 Agustus 2014 | 51

Pembukaan lahan rawa pasang surut beberapa dekade yang lalu akan menstimulasi

perkembangan tanah. Proses tanah utama yang terjadi dan masih berlangsung hingga

sekarang adalah perkembangan fisik, homogenitas, desalinisasi, gleisasi, perkembangan

lapisan coklat dan oksidasi pirit yang berkaitan dengan tanah sulfat masam (Prasetyo, et al.,

1990). Tanah sulfat masam berkembang sebagai akibat drainase bahan induk yang kayadengan pirit (FeS2) (Shamsuddin dan Sarwani, 2002). Pirit terakumulasi pada tanah

tergenang yang banyak mengandung bahan organik dan sulfat terlarut yang biasanya berasal

dari air laut. Ketika drainase membawa oksigen melalui tanah tergenang tersebut, maka

pirit akan teroksidasi menjadi asam sulfat. Tanah sulfat masam berkembang jika produksi

asam melebihi kemampuan netralisasi dari bahan induk, sehingga pH tanah turun menjadi

kurang dari 4.

Sekali pirit teroksidasi, oksigen akan masuk ke dalam tanah dan pirit bereaksi

dengan oksigan. Inilah awal rusaknya lahan rawa pasang surut akibat kemasaman tanah

dan air yang meningkat dan munculnya unsur-unsur yang bersifat racun ke lingkungan

perairan. Kandungan besi (Fe2+

), aluminium (Al3+

), ion hidrogen (H+), dan sulfat (SO4

2-)

pada lahan yang didrainase lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak didrainase. Halini memberikan implikasi bahwa setelah lahan direklamasi dengan membangun sistem dan

jaringan drainase akan mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan tanah dan air.

Konsten et al. (1990) menunjukkan total SO42-

yang tercuci (leached) dari lahan yang

didrainase adalah 3,34 mol m-2

tahun-1

, sebanding dengan 1,17 mol pirit m-2

tahun-1

atau

140 g pirit m-2

tahun-1

. Pada lahan yang tidak didrainase, total SO42-

yang tercuci 1,18 mol

pirit m-2

tahun-1

yang sebanding dengan 0,59 mol pirit m-2

tahun-1

atau 71 g pirit m-2

tahun-

1.

Penggenangan dan pengeringan tanah menyebabkan perubahan beberapa sifat kimia

tanah antara lain peningkatan pH tanah, ketersediaan P meningkat, dan kadar Fe2+

makin

berkurang. Perubahan sifat kimia tersebut berpengaruh positif terhadap pertumbuhan

tanaman padi (Luki et al., 1990). Takahashi (1999) menyatakan bahwa pengeringanmenyebabkan oksida besi ferri secara bertahap terkeristalisasi menjadi bentuk besi yang

kurang reaktif. Penggenangan berkala merupakan cara yang paling efektif untuk

menghilangkan pengaruh buruk yang timbul akibat penggenagan seperti: akumulasi CO2,

H2S, asam-asam organik, Fe, dan Mn tereduksi. Kondisi oksidasi dan reduksi secara

bergantian dalam tanah dapat menyebabkan penambahan senyawa-senyawa besi ferro.

Sekarang ini telah ditemukan teknologi percepatan perbaikan lahan rawa pasang

surut sulfat masam yang telah mengalami degradasi akibat kesalahan dalam pengelolaan

lahan. Malaui oksidasi tanah secara intensif dan investasi bakteri Thiobacillus feroxidans,

kemudian diikuti dengan pelindian menggunakan air insitu dengan sistem pompanisasi

dapat mempercepat peningkatan produktivitas lahan. Lahan rawa pasang surut sulfat

masam yang tidak dapat ditanami tanaman jika dibiarkan secara alami akan pengalami

perbaikan produktivitas lahan sehingga dapat ditanami tanaman memerlukan waktu 25-30

tahun. Jika menggunakan teknologi tersebut, maka perbaikan produktivitas lahan dapat

berlangsung lebih cepat yaitu 3-5 tahun.

Indeks Pertanaman

Dari sekitar 407.594 hektar lahan sawah pasang surut yang ditanami padi, hanya 10%

areal ditanami dua kali setahun (IP 200) dan sisanya hanya ditanam sekali setahun (IP 100).

Rendahnya indeks pertanaman (IP) ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (a)

-

7/23/2019 6_alwi

8/15

Muhammad Alwi : Prospek Lahan Rawa Pasang Surut Untuk Tanaman Padi | 52

kondisi lahan yang cukup berat, (b) keterbatasan tenaga kerja, (c) aspek sosial, seperti sikap

atau kebiasaan petani yang cenderung masih subsistem. Secara teknis, hal tersebut

berhubungan erat dengan sulitnya pengelolaan air karena masih sangat terbatasnya

infrastruktur, tingginya tingkat serangan hama-penyakit tanaman, serta penggunaan varietas

padi lokal berumur dalam (panjang).Inovasi teknologi yang dianggap sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan

strategis yang terus dikembangkan sebagai trobosan adalah peningkatan indeks pertanaman.

Di lahan rawa pasang surut umumnya dilakukan IP 100 (padi lokal), hanya sebagian kecil

petani yang telah menerapkan IP 180 (unggul-lokal) atau 200 (unggul-unggul). Beberapa

kendala yang dihadapi dalam meningkatkan IP antara lain (1) tingkat pengetahuan,

ketersediaan tenaga kerja, dan modal yang terbatas, dan (2) kondisi lahan rawa pasang surut

yang bervariasi, sehingga tidak semua lahan memungkinkan untuk detingkatkan IP padinya.

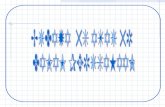

Pola curah hujan diwilayah rawa pasang surut khususnya Kalimantan Tengah

menunjukkan bahwa awal musim hujan dimulai pada Oktober, puncak hujan terjadi pada

Desember hingga Januari, kemudian mulai berkurang dan kemarau umumnya terjadi pada

Agustus hingga September (Gambar 2).

Gambar 2. Pola curah hujan dan hari hujan di lahan rawa pasang surut Kalimantan

Tengah

Berdasarkan pengkajian dan pengalaman di Teluk Belanti I dan II, Kec. PandihBatu, Kab. Pulang Pisau, Kalteng penanaman padi dengan IP 300 telah dilakukan. Lahan

usahatani di lokasi ini termasuk lahan rawa pasang surut dengan jenis tanah potensial dan

tipe luapan air B. Air pasang hanya menggenangi lahan sawah pada saat pasang besar,

sedang pada pasang kecil air hanya masuk ke saluran tersier. Persiapan lahan dilakukan

dengan hand tractor dan pengaturan air dengan sistem pipanisasi. Tanam padi pertama

dimulai pada awal musim hujan (Oktober) secara sebar benih langsung. Hal ini dilakukan

mengingat waktu dan tenaga kerja terbatas. Setelah tanam, dilakukan pemeliharaan meliputi

pemupukan, penyiangan gulma, pengendalian hama dan penyakit. Panen padi pertama

sekitar Januari. Tanam padi kedua dilakukan minggu kedua Pebruari dan panen sekiar

pertengahan Mei. Kemudian tanam padi ketiga dilakukan awal Juni dan panen sekitar awal

September. Hasil panen padi yang dicapai dangan IP 300 tersebut sekitar 3-4 t GKG ha-1

setiap musim tanam. Berdasarkan pengalaman yang dilakukan petani dalam budidaya padi

4

6

8

10

12

14

16

18

50

100

150

200

250

300

Jan

Feb

Mart

April

Mei

Juni

Juli

Agu

Sept

Okt

Nov

Des

Harihujan

Jlh

.CurahHujan(mm)

Bulan

CH HH

-

7/23/2019 6_alwi

9/15

Prosiding Seminar Nasional Inovasi TeknologiPertanian Spesifik Lokasi,

Banjarbaru 6-7 Agustus 2014 | 53

di lokasi tersebut, terbuka peluang bagi daerah lain di lahan rawa pasang surut dengan tipe

luapan yang sama untuk meningkatkan IP tanaman padi menjadi IP 300.

Hasil proyeksi melalui peningkatan indeks tanam padi dari IP 100 menjadi IP 200 di

lahan rawa pasang surut yang telah dikembangkan sebagai lahan sawah seluas 407.594 ha

dengan target hasi 4,0 t/ha maka diperoleh produksi sebesar 1.630.196 ton gabah. Jika limapuluh persen saja dari seluruh lahan rawa pasang surut yang telah direklamasi seluas

2.833.814 ha ditanami padi IP 200 dengan target hasil rata-rata 3 t/ha, maka kontribusi lahan

rawa pasang surut terhadap produksi padi nasional adalah 8.501.442 ton gabah. Melalui

perbaikan jaringan infrastruktur sistem pengelolaan air secara makro dan mikro pada

wilayah-wilayah lahan rawa pasang surut yang potensial untuk dijadikan lahan pertanian,

maka peluang pengembangan lahan sawah baru akan semakin terbuka.

Teknologi Tersedia

Pengelolaan tanah dan air (soil and water management) merupakan kunci utama

keberhasilan pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut. Pengelolaan tanah dan

air ini meliputi jaringan tata air makro maupun mikro, penataan lahan, ameliorasi dan

pemupukan. Tata air mikro berfungsi untuk: 1) mencukupi kebutuhan evapotranspirasi

tanaman, 2) mencegah pertumbuhan gulma pada pertanaman padi sawah, 3) mencegah

terbentuknya bahan beracun bagi tanaman melalui penggelontoran dan pencucian, 4)

mengatur tinggi muka air, dan (5) menjaga kualitas air di petakan lahan dan saluran.

Widjaja-Adhi (1995) menganjurkan pembuatan saluran cacing pada petakan dan di

sekeliling petakan lahan. Oleh karena itu, pengelolaan tata air mikro mencakup pengaturan

dan pengelolaan air pada saluran kuarter dan petakan lahan yang sesuai dengan kebutuhan

tanaman selain dapat memperlancar pencucian bahan beracun. Sedangkan pengelolaan air

pada saluran tersier bertujuan untuk: 1) memasukkan air irigasi, 2) mengatur tinggi muka air

pada saluran dan petakan, dan 3) mengatur kualitas air dengan membuang bahan beracun

yang terbentuk di petakan serta mencegah masuknya air asin ke petakan lahan. Sistem

pengelolaan air di tingkat tersier dan mikro bergantung pada tipe luapan air pasang dan

tingkat keracunan. Tata air pada lahan yang bertipe luapan A dan B perlu diatur dalam

sistem aliran satu arah, sedangkan untuk lahan bertipe luapan C dan D, saluran air perlu

ditabat (disekat) dengan stoplog untuk menjaga permukaan air sesuai dengan kebutuhan

tanaman serta memungkinkan air hujan tertampung dalam saluran tersebut.

Penataan lahan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi lahan agar sesuai dengan

kebutuhan tanaman yang akan dikembangkan. Penataan lahan perlu memperhatikan

hubungan antara tipologi lahan, tipe luapan, dan pola pemanfaatannya. Pada tipologi sulfatmasam potensial dengan tipe luapan A, penataan lahan sebaiknya untuk sawah, karena pirit

akan lebih stabil (tidak mengalami oksidasi) dan tanaman padi dapat tumbuh dengan baik.

Pada tipe luapan B, pola pemanfaatan lahan dilakukan dengan sistem surjan untuk tanaman

padi, palawija, sayuran atau buah-buahan. Untuk tanah sulfat masam potensial, pengolahan

tanah dan pembuatan guludan sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Tanah

untuk guludan diambil dari lapisan atas untuk menghindari oksidasi pirit. Sistem surjan

merupakan salah satu contoh penataan lahan rawa melalui diversifikasi tanaman. Lebar

guludan dibuat 35 m dan tinggi 0,500,60 m, sedangkan lebar tabukan 15 m. Setiap hektar

lahan dapat dibuat 610 guludan dan 59 tabukan. Tabukan ditanami padi sawah,

sedangkan guludan ditanami palawija, sayuran, dan tanaman perkebunan seperti kopi dan

kelapa.

-

7/23/2019 6_alwi

10/15

Muhammad Alwi : Prospek Lahan Rawa Pasang Surut Untuk Tanaman Padi | 54

Produktivitas tanah sulfat masam biasanya rendah karena pH tanah rendah, kelarutan

Fe, Al, dan Mn tinggi serta ketersediaan unsur hara terutama P dan K dan kejenuhan basa

rendah. Oleh karena itu, diperlukan bahan pembenah tanah (amelioran) untuk memperbaiki

kesuburan tanah sehingga produktivitas lahan meningkat. Bahan amelioran yang dapat

digunakan adalah kaptan untuk meningkatkan pH dan rock phosphate (RP) untuk memenuhikebutuhan hara P. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan

kebutuhan kapur adalah derajat pelapukan bahan induk, kandungan liat, kandungan bahan

organik, bentuk kemasaman, pH tanah awal, metode kebutuhan kapur, dan waktu (Al-Jabri

2002). Penetapan kebutuhan kapur untuk tanah sulfat masam dapat dilakukan berdasarkan

metode inkubasi dan titrasi. Penetapan kebutuhan kapur dengan metode inkubasi dilakukan

dengan mencampurkan kapur, tanah, dan air dalam beberapa dosis kapur selama beberapa

waktu tertentu, biasanya satu minggu sampai beberapa minggu, lalu kebutuhan kapur

ditentukan pada nilai pH tertentu. Metode inkubasi memiliki kelemahan yaitu terjadi

akumulasi garam (Ca, Mg, dan K) sehubungan dengan aktivitas mikroba sehingga takaran

kapur lebih dari yang seharusnya. Penetapan kebutuhan kapur berdasarkan metode titrasi

dengan NaOH 0,05 N untuk mencapai pH tertentu memerlukan kapur lebih rendah jikadibandingkan dengan metode inkubasi, serta relatif lambat sehingga tidak sesuai untuk

analisis rutin. Walaupun metode titrasi memerlukan kapur lebih rendah, sebagian besar

kemasaman tanah tidak dinetralisir oleh basa, karena reaksi antara kation-kation asam yang

dapat dititrasi berlangsung sangat lambat. Hasil penelitian di rumah kaca dan di lapangan

menunjukkan penentuan takaran kapur berdasarkan titrasi dan inkubasi dapat diaplikasikan

pada tanah sulfat masam potensial bergambut di Lamunti, Kalimantan Tengah (Suriadikarta

dan Sjamsidi 2001).

Biochar merupakan limbah bahan organik yang diproses melalui pembakaran tidak

sempurna (pyrolisis) dan dapat bertahan lama hingga ratusan tahun. Biochar di dalam tanah

dapat menjadi habitat bagi mikroba tanah, dalam jangka panjang biochar tidak mengganggu

keseimbangan karbon-nitrogen, tetapi mampu menahan dan menjadikan air serta nutrisilebih tersedia bagi tanaman. Aplikasi biochar ke dalam tanah merupakan pendekatan baru

untuk menjadi suatu penampung (sink) bagi CO2 atmosfir jangka panjang, mengurangi

emisi gas rumah kaca (GRK), memperbaiki kesuburan tanah dan produksi tanaman

pertanian (Gani, 2010). Hasil penelitian Balittra terbaru menunjukkan bahwa biochar yang

dibuat dari sampah kota dengan kotoran sapi mampu meningkatkan kualitas biochar sebagai

bahan amelioran.

Tanah sulfat masam umumnya memiliki ketersediaan hara P dan K rendah, namun

bila bahan organiknya tinggi maka P dan K biasanya tinggi pula. Pada tanah sulfat masam

aktual, kadar P dan K dalam tanah sangat rendah sehingga pemupukan P dan K sangat

diperlukan. Takaran pupuk P adalah 100 kg TSP/ha atau 125 kg SP-36/ha yang setara

dengan 200 kg RP/ha (Supardi et al. 2000). RP yang bermutu baik untuk tanah sulfat masam

aktual adalah RP Maroko Ground karena mempunyai kandungan Ca yang tinggi yaitu

27,65% dan P2O5 total 28,80% (Suriadikarta dan Sjamsidi 2001). Untuk pupuk K cukup

diberikan 100 kg KCl/ha untuk tanaman padi sawah.

Padi sawah mempunyai daya adaptasi yang lebih baik di lahan pasang surut

khususnya tanah sulfat masam dibandingkan pada tanah gambut dalam. Menurut Suwarno

et al. (2000), sampai saat ini telah dilepas 11 varietas padi yang cocok dengan lahan pasang

surut. Varietas yang sesuai untuk lahan sulfat masam adalah Mahakam, Kapuas, Lematang,

Sei Lilin, Banyuasin, Lalan, Batanghari, Dendang, Margasari, Martapura, Inpara 1 sampai

dengan Inpara 7. Namun hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa varietas Inpara yang

sesuai untuk lahan rawa pasang surut adalah Inpara 2, Inpara 3, dan Inpara 4. Untuk tanah

sulfat masam aktual di mana kadar Al dan Fe sangat tinggi, lebih sesuai ditanam varietas

-

7/23/2019 6_alwi

11/15

Prosiding Seminar Nasional Inovasi TeknologiPertanian Spesifik Lokasi,

Banjarbaru 6-7 Agustus 2014 | 55

lokal yang telah adaptif seperti Ceko, Jalawara, Talang, Gelombang, Bayur serta berbagai

varietas Siam.

Dua faktor penyebab utama tingginya intensitas serangan hama dan penyakit

tanaman adalah (1) kedekatan lokasi lahan rawa pasang surut dengan hutan dan (2)

sempitnya areal pertanaman varietas unggul sehingga serangan hama dan penyakitterkonsentrasi. Pada dasarnya pengendalian hama dan penyakit diarahkan pada strategi

pengelolaan hama terpadu (PHT) melalui penggunaan varietas tahan dan musuh alami,

teknik budidaya yang baik dan sanitasi lingkungan. Penggunaan pestisida kimia dilakukan

sebagai tindakan terakhir. Sebagai contoh, pengendalian hama tikus terpadu yang

strateginya didasarkan pada kombinasi taktik-taktik pengendalian berdasarkan stadia

tanaman padi di lapangan. Untuk keberhasilan pengendalian hama dan penyakit ini

diperlukan partisipasi aktif petani dan dukungan aparat pemerintah serta sarana dan

prasarana penunjang yang memadai.

Gulma di lahan rawa pasang surut memiliki tingkat perkembangan yang cepat dan

dapat menurunkan hasil padi hingga 74,2%. Gulma yang banyak tumbuh di lahan rawa

pasang surut tipe luapan C dan D adalah gulma darat seperti: alang-alang, gerintingan danbabadotan. Sedangkan pada tipe luapan A adalah gulma air seperti: eceng gondok,

semanggi, jajagoan dan jujuluk. Kemudian pada lahan tipe luapan B adalah gulma darat dan

gulma air (Noor dan Ismail, 1995). Gulma dapat dikendalikan secara manual atau

menggunakan herbisida. Gulma pada pertanaman padi dapat dikendalikan dengan Diuron

80 WP, Metachlor 500 EC, Oxyfluorfen 2EC, Oxadiazon 25 EC. Pemberian herbisida

tersebut masing-masing dengan takaran 0,5; 2,0; dan 2,0 l ha-1

satu hari setelah tanam (HST)

diikuti dengan penyiangan secara manual pada umur tanaman 35 HST dapat memberantas

gulma secara efektif. Hasil penelitian Yusuf et al. (1993) pada padi sawah di lahan gambut

memperlihatkan hasil serupa, yaitu penyiangan dengan herbisida DMA 6 takaran 1,5 l ha-1

diikuti dengan cara manual pada umur tanaman 30 HST memberikan hasil sama dengan

penyiangan secara manual dua kali.Unsur penunjang bagi keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan teknologi hasil

penelitian oleh petani di lahan rawa pasang surut menurut Alihamsyah (2002) mencakup :

(1) peta dan informasi karakteristik wilayah, (2) kemampuan dan partisipasi masyarakat, (3)

ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, (4) kebijaksanaan pemerintah.

Peta dan infromasi karakteristik wilayah diperlukan untuk menentukan pola

pemanfaatan lahan dan perakitan komponen teknologi pengelolaan lahan dan sistem

usahataninya. Peta tersebut minimal memuat informasi penyebaran tipologi lahan dan tipe

luapan serta sifat fisiko-kimia penting tanah dan air termasuk masalah biofisiknya. Apabila

informasi ini tidak tersedia, maka tahap awal perlu dilakukan identifikasi dan karakterisasi

wilayah di calon lokasi atau wilayah pengembangan.

Untuk bisa diadopsi dan diterapkan, teknologi hasil penelitian dan pengkajian

tersebut perlu dimasyarakatkan kepada petani dan penyuluh melalui berbagai cara, antara

lain pelatihan dan pembinaan secara intensif serta percontohan dan kunjungan lapang.

Untuk efisiensi, pelatihan bisa dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan kepada

para penyuluh pertanian dan selanjutnya kepada para petani dan kelompoknya yang

dilakukan oleh para penyuluh yang sudah dilatih disertai dengan berbagai percontohan.

Materi pelatihan tidak hanya aspek teknologi tersebut saja, tetapi termasuk pula

berorganisasi, kedisiplinan dan kekompakan serta kerjasama antar anggota kelompok dalam

berusahatani. Kemampuan masyarakat khususnya petani, bukan hanya pengetahuan tapi

juga permodalan untuk usahataninya. Oleh karena itu, perlu dukungan lembaga perkreditan

atau keuangan yang dapat menyediakan modal usaha bagi petani secara cepat dengan

-

7/23/2019 6_alwi

12/15

Muhammad Alwi : Prospek Lahan Rawa Pasang Surut Untuk Tanaman Padi | 56

prosedur yang sederhana dan mudah. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam penerapan

teknologi tidak hanya terbatas pada masyarakat petani dengan kelompoknya, tetapi juga

pihak swasta atau pengusaha dan aparat pemerintah.

Teknologi hasil penelitian baru bisa diterapkan dengan baik oleh petani apabila

tersedia sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Penerapan teknologi pengelolaanair perlu didukung oleh prasarana tata air makro yang sesuai, sedangkan untuk teknologi

varietas, ameliorasi dan pemupukan perlu didukung oleh penyediaan benih bermutu, bahan

ameliorasi dan pupuk yang memadai secara tepat jumlah, jenis dan waktu. Penerapan

teknologi pengolahan tanah dan penanganan panen serta pasca panen memerlukan dukungan

pengembangan alsintan berupa traktor, mesin panen dan perontok serta pengering,

sedangkan penerapan teknologi pengendalian OPT memerlukan selain bahan pengendali

OPT juga peralatan untuk aplikasinya. Tanpa penyediaan sarana dan prasarana yang

memadai secara tepat dan terjangkau, penerapan teknologi hasil penelitian di lahan rawa

tidak akan berjalan dengan baik. Dalam kaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana ini

diperlukan pengembangan kelembagaan agribisnis yang sesuai terutama dengan melibatkan

kelompok atau koperasi petani dan pengusaha swasta lokal.Dari berbagai pengalamanpengembangan pertanian di daerah rawa menunjukkan

bahwa kebijaksanaan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk mendukung

pengembangan teknologi pertanian di lahan rawa secara berkelanjutan mencakup beberapa

hal, terutama : (1) identifikasi dan karakterisasi daerah pengembangan potensial, (2)

rehabilitasi dan peningkatan prasarana jaringan tata air, (3) peningkatan kemampuan petugas

dan petani termasuk fasilitas dan sarana penyuluhan, (4) insentif harga yang layak serta

fasilitas kredit dan permodalan, (5) penyediaan dan deregulasi tata niaga sarana produksi

dan pemasaran hasil, (6) peningkatan atau pengembangan kelembagaan, terutama yang

berakar dari masyarakat termasuk lembaga keuangan pedesaan dan jasa penyewaan alsintan,

(7) pengembangan jaringan perhubungan antar wilayah, dan (8) peningkatan koordinasi dan

keterpaduan kerja antar instansi terkait melalui pendekatan mekanisme fungsional maupunstruktural.

Penutup

1.

Masih terbuka peluang untuk mengembangkan lahan sawah baru di lahan rawa pasang

surut karena luas lahan yang tersedia masih luas (2.426.220 ha). Pengembangan sawah

dapat dilakukan terutama pada lahan rawa pasang surut dengan tipe luapan B dan C.

2. Melalui perbaikan produktivitas lahan, produksi padi pada masing-masing tipologi

lahan rawa pasang surut masih bisa ditingkatkan menjadi 6,3-7,0 t GKG ha-1, padalahan sulfat masam potensial 4,5-6.0 t GKG ha

-1, lahan sulfat masam aktual 4,0-5,0 t

GKG ha-1

dan lahan gambut serta salin 4,0-4,5 t GKG ha-1

.

3. Melalui peningkatan peran aparatur pemerintah (penyuluh), pedagang (pengusaha), dan

motivasi petani, serta perbaikan infrastruktur masih terbuka peluang untuk

meningkatkan IP dari 100 menjadi IP 200 bahkan IP 300.

4.

Telah banyak teknologi peningkatan produksi padi di lahan rawa pasang surut

dihasilkan melalui penelitian, tinggal bagaimana teknologi tersebut di adopsi dan

diterapkan oleh petani.

-

7/23/2019 6_alwi

13/15

Prosiding Seminar Nasional Inovasi TeknologiPertanian Spesifik Lokasi,

Banjarbaru 6-7 Agustus 2014 | 57

Daftar Pustaka

Agus, F. dan Irawan. 2007. Agricultural land conversion as a threat to food security and

environmental quality. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian 25(3):90-98.

Alihamsyah, T. 2002. Optimalisasi Pendayagunaan Lahan Rawa Pasang Surut. 29 hal.

Makalah disajikan pada Seminar Nasional Optimalisasi Pendayagunaan Sumberdaya

Lahan di Cisarua tanggal 6-7 Agustus 2002. Puslitbang Tanah dan Agroklimat.

Al-Jabri, M. 2002. Penetapan Kebutuhan Kapur dan Pupuk Fosfat untuk Tanaman Padi

(Oryza sativa L.) pada Tanah Sulfat Masam Aktual Belawang, Kalimantan Selatan.

Disertasi. Program Pascasarjana. Universitas Padjadjaran, Bandung.

Ananto, E.E., A. Supriyo, Soentoro, Hermanto, Y. Soelaeman, IW. Suastika dan B.

Nuryanto. 2000. Pengembangan Usaha Pertanian Lahan Pasang Surut Sumatera

Selatan : Mendukung Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis. 18 hal.

P2SLPS2. Badan Litbang Pertanian.

Ananto, E.E., H. Subagyo, I.G. Ismail, U. Kusnadi, T. Alihamsyah, R. Thahir, Hermanto

dan D.K.S. Swastika. 1998. Prospek pengembangan sistem usaha pertanian modern

di lahan pasang surut Sumatera Selatan. 16 hal. P2SLPS2, Badan Litbang Pertanian.

Aribawa, I. B., M. Noor, dan S. Ali. 1997. Pengaruh pemberian kapur, fosfat, dan

residunya terhadap perubahan kualitas tanah, air, dan hasil padi di tanah sulfat

masam. Kalimantan Sciantiae 18:47-57.

Audebert, A. 2006. Iron partitioning as a mechanism for iron toxicity tolerance in low land

rice. In. Audebert, A., L. T. Narteh, D. Killar, and B. Beks. (Ed.). Iron Toxicity in

Rice-Based System in West Africa. Africa Rice Center (WARDA).Becker, M. and F. Ash. 2005. Iron toxicity in rice condition and management concept.

Journal of Plant Nutrition and Soil Science 168: 558-573.

Biro Pusat Statistik. 2008. Survei Susut Panen MT 2007/2008. Kerjasama BPS, Ditjen

Tanaman Pangan, Badan Pengendalian Bimas, dan Bolog.

Direktorat Rawa dan Pantai. 2006. Pengembangan Daerah Rawa. 172 hal. Direktorat

Rawa dan Pantai, Dirjen Sumberdaya Air. Kementrian Pekerjaan Umum. Jakarta.

Direktorat Jendral Tanaman Pangan. 2007. Kebijakan pengembangan lahan rawa dalam

mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam. Prosiding Seminar Nasional

Pertanian Lahan Rawa. 3-4 Agustus 2007. Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah.

Dobermann, A. and T. Fairhurst. 2000. Rice, Nutrient Disorders and Nutrient

Management. Handbook series. Potash and Phosphate Institute (PPI). Potash and

Phosphate Institute of Canada (PPIC) and International Rice Institute.

Gani, A. 2010. Multiguna arang-hayati biochar. Sinar Tani. Edisi 13-19 Oktober 2010.

Konstens, C. J. M., S. Suping, I B. Aribawa, and IPG. Widjaja Adhi. 1990. Chemical

processes in acid sulphate soil in Pulau Petak, South and Central Kalimantan. p. 109-

135. In. AARD/LAWOO. Paper Workshop on Acid Sulphate Soils In The Humik

Tropics. Bogor.

-

7/23/2019 6_alwi

14/15

Muhammad Alwi : Prospek Lahan Rawa Pasang Surut Untuk Tanaman Padi | 58

Luki, U., R. Syahni, dan R. Rasyidin. 1990. Pengaruh lamanya waktu penggenangan dan

pencucian terhadap beberapa ciri kimia tanah dan pertumbuhan tanaman padi sawah.

p. 439-452. Dalam. Prosiding Pengelolaan Sawah Bukaan Baru Menunjang

Swasembada Pangan dan Program Transmigrasi. Balai Penelitian Tanaman Pangan

Sukarami. Padang.

Mehbaran, P., A. Abdol Zadeh and H. Reza Sadeghipour. 2008. Iron toxicity in rice (Oryza

sativa L.) under different potassium nutrition. Asian J. of Plant Sci. 7:1-9.

Noor, E.S. dan I.G. Ismail. 1995. Gulma dan pengendaliaannya dalam sistem usahatani di

lahan pasang surut. Sistem usaha tani berbasis tanaman pangan: Keunggulan

komparatif dan kompetitif. Risalah Seminar Hasil Penelitian Sistem Usahatani dan

Sosial ekonomi. Bogor, 4-5 Oktober 1994.

Prasetyo, B.H. 2007. Genesis tanah sawah bukaan baru. Hlm 25-52. Dalam Tanah Sawah

Bukaan Baru. ISBN: 978-602-8039-04-8. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan

Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.Prasetyo, H., J. A. M. Janssen, dan Alkusuma. 1990. Landscape and soil genesis in Pulau

Petak Kaslimantan. Pp. 18-29. In. Papers workshop on acid sulphate soils in the

humid tropics, 20-22 November 1990. AARD/LAWOO. Bogor.

Priatmadi, B. J. dan E. Purnomo. 2000. Karakterisasi tanah sulfat masam dan zonase

produktivitas padi. J. Tanah Tropika 11:59-68

Purnomo, E., Gelling, S. M., W. T. G. Van Someren. 1999. Spatial and temporal variability

of some chemical composition of tidal swamp irrigation water in acid sulphate soil of

South Kalimantan. J. Tanah Tropika 9:7-14.

Puslitbangtanak. 2003. Arahan Lahan Sawah Utama dan Sekunder Nasional di P. Jawa, P.Bali, dan P. Lombok. Laporan Akhir Kerjasama antara Pusat Penelitian dan

Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Badan Litbang Pertanian dengan Proyek

Koordinasi Perencanaan Peningkatan Ketahanan Pangan, Biro Perencanaan dan

Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.

Ritung, S. 2011. Karakteristik dan sebaran lahan sawah di Indonesia. Hlm 83-98. Dalam.

Prossiding Seminar Nasional Teknologi Pemupukan dan Pemulihan lahan

Terdegradasi. Balai Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

Bogor.

Shamsuddin, J. dan M. Sarwani. 2002. Pyrite in acid sulphate soils: transformation and

inhibition of its oxidation by application of natural materials. 97:1-5. Symposiom17

thWCSS 14-21 August 2002. Thailand.

Supardi, S., D.A. Suriadikarta, dan W. Hartatik. 2000. Prospek P alam sebagai pengganti

SP-36 di lahan sulfat masam. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan

Pengembangan Pertanian di Lahan Rawa, Cipayung 2529 Juli 2000. Pusat

Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat hlm. 433440.

Suriadikarta, D.A. dan G. Sjamsidi. 2001. Teknologi peningkatan produktivitas tanah sulfat

masam. Laporan akhir. Proyek Sumber Daya Lahan Tanah dan Iklim, Pusat

Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. hlm. 612.

-

7/23/2019 6_alwi

15/15

Prosiding Seminar Nasional Inovasi TeknologiPertanian Spesifik Lokasi,

Banjarbaru 6-7 Agustus 2014 | 59

Sutanto, R. H. 2009. Review Hasil Pembahasan Workshop Pengembangan dan

Pengelolaan Rawa dalam Mendukung Upaya Ketahanan Pangan Nasional. 16

Desember 2009, Hotel Nikko Jakarta. 27 hal.

Sutomo, S. dan K. Suhariyanto. 2005. Data Konversi Lahan Pertanian, Hasil Sensus

Pertanian 2003. BPS-Statistics Indonesia.

Suwarno, T. Alihamsyah, dan I.G. Ismail. 2000. Optimasi pemanfaatan lahan rawa pasang

surut dengan penerapan sistem usaha tani terpadu. Prosiding Seminar Nasional

Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Lahan Rawa. Cipayung, 2527 Juli 2000.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. hlm. 176186.

Takahashi, T., C. Y. Park, H. Nakajima, H. Sekiya, and K. Toriyana. 1999. Ferric ion

transformation in soils with rotation of irrigated rice and effect on soil tillage

properties. Soil Sci. Plant Nutr. 45:163-173.

Yusuf, A., Nusyirwan dan E. Rusdi. 1993. Penyiangan gulma padi sawah secara manualdan kimiawi di lahan gambut. Dalam Kumpulan Hasil Penelitian Teknologi

Produksi dan Pengembangan Sistem Usahatani di Lahan Rawa. Proyek ISDP.

Badan Litbang Pertanian.

Widjaja-Adhi, IP.G. 1995b. Potensi peluang dan kendala perluasan areal pertanian lahan

rawa di Kalimantan Tengah dan Irian Jaya. Sopeng, 78 November 1995. Pusat

Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. hlm. 112.