Un grito-en-la-sierra

Transcript of Un grito-en-la-sierra

Un grito en la sierra:Memoria del siglo XX y trazos de un discurso

auténtico de integración latinoamericana

CRISTHIÁN G. PALMA BOBADILLA

UN GRITO EN LA SIERRA:Memoria del siglo XX y trazos de un discurso auténtico de integración latinoamericanaCristhián G. Palma Bobadilla

Editorial ForjaRicardo Matte Pérez N° 448, Providencia, Santiago de Chile.Fonos: 4153230, 4153208.www.editorialforja.clinfo@editorialforja.clwww.elatico.clPrimera Edición: agosto, 2011.

Prohibida su reproducción total o parcial.Derechos reservados.Ninguna parte de esta publicación, incluído el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o trasmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.Registro de Propiedad Intelectual: Nº 204 739

ISBN: 978-956-338-039-2

Este libro, mi primer libro, lo dedico a mi familia:A mi mujer, Cindy, quien transforma mis días en alegrías;

a mi pequeño hijo, Alejandro Tomás, para quien deseo lo mejor en esta vida y en quien he depositado toda mi esperanza.

A mi padre, Julio, que con sabiduría y rectitud, me enseñó las cosas más importantes de este mundo;

A mi madre, Elizabeth, quien volcó en mí todo su amor, por cuanto solo tengo palabras de admiración;

A mi hermana, Constanza, a quien quiero como si fuese mi propia hija.

A la memoria de mis abuelos: Amanda y Orlando, Fernando y Alicia. Quienes, de alguna forma siguen presentes y

porque sin ellos, nada de esto hubiese sido factible.De un modo distinto pero con la misma fuerza,

les ama desde lo más hondo de su corazón.

Cristhián

Quisiera agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de mi proceso de formación y muy especialmente, a quienes me

apoyaron en esta etapa de publicación:

A don Ricardo Salas Astrain, hoy Decano de la facultad de la Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Temuco, de quien

aprendí a querer y respetar nuestra historia continental, a su gente y a mi tierra.

A don Pedro Rosas Aravena, Director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS, por su gran generosidad

y enorme valía, al contribuir con el prólogo de este texto y trabajar permanentemente por la defensa de aquellos ideales objetados

por discursos totalitarios.

A la profesora, Carmen Gloria Bravo, jefa del programa de educación continua de la Facultad de Humanidades de la

Universidad de Santiago de Chile, e investigadora del Instituto IDEA, de la misma Universidad. Por su permanente apoyo en la

realización de mi diplomado en América Latina, actividad en el que tuvo lugar la presente investigación. Y por el cariño que siempre

ha mostrado hacia sus alumnos.

Finalmente, agradezco el apoyo económico brindado por el Consejo Nacional de la Cultura, por confiar en mí y coadyuvar a la publicación de mi libro –por medio del Fondo Nacional de

Fomento al Libro y la Lectura.

Cristhián G. Palma Bobadilla.

PRÓLOGO

Utopía por la que vale la pena soñar y luchar.

El trabajo que introducimos es, en perspectiva y tal cual su autor lo señala, “un pequeño pasaje de nuestra historia americana” del que ciertamente se conoce poco en Chile más allá de un reducido grupo; interesado en los orígenes y conse-cuencias del grito colectivo que remeció a Córdoba La Docta en los comienzos del siglo recién pasado. Leemos así, un tra-bajo de rescate y actualización de un pasado que es también nuestro y que tuvo en nuestro territorio símil, ecos y lecturas como también, consternadas advertencias sobre los peligros reformistas de parte de quienes, aterrados con el cambio, se atrincheran en los privilegios de la continuidad histórica del orden institucional en todo plano.

El ejercicio de investigación y análisis de Cristhián Pal-ma, recoge algo más que un grito en la sierra, deviene en un encuentro feliz entre historiografía y memoria de nuestros in-tentos continentales por responder a la pregunta por la iden-tidad. Interrogante clave para poder echar a andar procesos emancipatorios que –como en este caso– interrogan al pasado para poder construir sentidos futuros. Palma nos recuerda un aforismo histórico imprescindible: toda historia es historia del presente.

Un grito en la sierra habla al mundo y al continente de la universidad y desde la universidad queriendo ser parte de este mundo latinoamericano que se mueve más allá de los campus y que demanda, de ese espacio protegido y contrito, ser el lugar donde la historia no pase de largo para dar a esa misma historia una cuota de fulgor y saber comprometido.

Es posible y casi una redundancia señalar que no hay

10 / Un grito en la sierra

universidad en el mundo donde la política y lo político no se encuentren presentes. Unas veces como espacio de denuncia y resistencia donde lo ético y lo discursivo logran una profun-da articulación, otras como semillero de análisis y proyectos estructurales del cambio y su sustentabilidad; y no en pocas ocasiones como los centros donde el poder ensaya y perfec-ciona, definiendo e intentando perpetuar los dispositivos de su praxis racionalizada: en contra de las fuerzas del cambio social. Cristhián Palma desmonta esa dialéctica en clave his-tórica y la recompone configurando un aporte al campo histo-riográfico y político.

Hace un par de años en Santiago de Chile, y días pre-vios a un viaje realizado con un grupo de compañeros his-toriadores a Córdoba, Hugo Semelman nos señalaba que los cambios sociales, las revoluciones y los grandes quiebres del orden social, no pasan por la universidad en el sentido de que-dar supeditados a ella aclarando, a reglón seguido, que eso no implicaba sustraerse o volverse reaccionaria a esos cambios. Al decir eso aparecen en el horizonte las imágenes fuertes de sólidos referentes del pensamiento y reflexiones que han visto su cuna en las aulas universitarias y que han colaborado estra-tégicamente a iluminar el avance de las luchas de los pueblos en el mundo entero, y con no poca frecuencia, las trayectorias vitales de intelectuales que se han hecho orgánicos de las lu-chas de sus respectivos países y continentes al sumarse a las filas de las organizaciones de las clases populares.

Como muestra Cristhián Palma, en su libro Un grito en la sierra, este fenómeno es histórico y ha tenido cúspides que como en Córdoba tienen sus cúspides en coincidencia con las alzas del movimiento popular en las más diversas latitudes. Pero ese fenómeno es evidentemente un desplazamiento, un quiebre, una fractura en el interior de una institución creada

Cristhián G. Palma Bobadilla / 11

para la construcción de un tipo de racionalidad en un mundo soñado por una élite ilustrada desde una esquina del poder para servir precisamente a la reproducción crítica y mejorada de su centro.

La emergencia de Un grito en la sierra no escapa a esa dialéctica histórica y se debate en las contradicciones con el otro antagónico lo mismo que con un sí mismo que aunque soñando lo nuevo nace de las entrañas de lo viejo. Así fue en la escolástica, así fue con la universidad libre a partir de la revo-lución francesa, así fue con las universidades desarrollistas de los Estados modernos empapados de desenfreno civilizatorio y así es con las instituciones que doblegadas o cobijadas por el mercado se arriman hoy al árbol del pensamiento neoliberal. El trabajo de Cristhián Palma es, en este plano, un mapa anti-guo que permite leer los caminos presentes, sus peligros y los seductores destinos posibles.

La universidad conserva tanto como cambia, anuncia y perpetúa, abre y cierra posibilidades y performatiza el naci-miento y muerte de sujetos con la solidez de un barco de papel sobre las aguas tempestuosas de las demandas sociales, eco-nómicas y políticas desplegadas en una temporalidad perver-tida por la perpetuidad de un presente que niega toda perma-nencia. Como demuestra Palma, no puede ser de otra manera; la universidad es siempre un producto social. En esa condi-ción histórica es donde se pone en riesgo entonces su unicidad como máquina cultural, como dispositivo de la reproducción y se hace porosa y frágil para la resistencia a su condicionante genético como semillero de las ideas dominantes de las clases dominantes de nuestras sociedades. Como en Córdoba, la so-ñada y enunciada torre de marfil, se vuelve entonces un teatro de papel y escenario de la representación.

Un grito en la sierra es una llave que abre una lucha

12 / Un grito en la sierra

entre escenario y escenografía, entre el juego de las luces que arremeten las barbaries y el juego verdadero que coloca a la universidad y la academia fuera de toda neutralidad discipli-nar, severidad paternal autoritaria o maternal cobijo para los pensamientos críticos que permiten decir que estos claustros son el testimonio de la diversidad universal de la condición humana. Córdoba abre y devela dialécticas crudas que la ha-bitan pero que nacen, sobreviven y mueren violentamente más allá de sus muros.

Leyendo el Grito en clave presente, El escenario y no la escenografía romántica cuestionan hoy las palabras mágicas del tablado del sentido universitario: entre ellas la idea del progreso material, desarrollo institucional, crecimiento perso-nal y la movilidad social que en los hijos redimirá el sacrificio de los padres, activará la demanda al Estado y abrirá en el presente la posibilidad de un nuevo y lucrativo campo a las inversiones. Córdoba la docta, sus aulas reformistas y sus es-tatuas derribadas seguramente clamarían hoy nuevas y más poderosas rebeldías.

Sin entrar en definiciones escolásticas la universidad aparece en este libro como un campo en disputa en una so-ciedad que disputa lo nuevo a pesar de lo viejo. Poco y nada se comenta en Chile, nos dice Palma sobre un movimiento y praxis que pudo y puede, como contra-dispositivo y contra-poder, servir de base para la elaboración de un contra discur-so capaz de hacer frente a las anquilosadas tradiciones de una sociedad oligárquica como fue la americana y que forzada por las fuerza de la historia y desde abajo, se vio obligada a pro-mover cambios fundamentales en su estructura política edu-cacional.

Como muestra Palma, la feudalidad de las aulas y la lucha entre Iglesia y Estado, la demanda por la cobertura y

Cristhián G. Palma Bobadilla / 13

acceso a la red educativa, por entonces, heredera de las disí-miles condiciones de trato colonial movilizaron y marcaron no solamente la escena política de una coyuntura dramática, sino también la biografía de a lo menos dos generaciones y la memoria de un país que tiene en ese instante fuego una de sus memorias fuertes a recuperar.

El movimiento reformista de 1918, nos dice el autor, es un eco propagado decisivamente en el plano continental y más que una losa de mármol que engalana el fin de una era, fue antesala y trazo de un discurso auténtico de integración la-tinoamericana. De libertad de cátedra, autonomía y comienzo de un sueño de igualdad y de justicia. Hoy, en la viva intersec-ción de signos y de siglos, esa realidad nos parece una utopía por la que vale la pena soñar y luchar.

Pedro Rosas A.Santiago, mayo de 2011.

INTRODUCCIÓN

La reforma universitaria emprendida a partir del “gri-to” de Córdoba1 y su declaración, en junio de 1918, no cons-tituye un fenómeno estrictamente académico sino una expre-sión social de envergadura considerable, que influyó deci-sivamente en la articulación de un discurso político inédito, matriz cultural alternativa, que a su vez modificó las bases del sistema de educación superior en toda la región, otrora pla-taforma anacrónica de contenido obsoleto y profundamente oligárquica.

Latinoamérica, desde siempre, alberga un anhelo eman-cipador que vive en su tierra, su gente y su historia. Una histo-ria de bronca y esfuerzo en una tierra de gratitud y aflicción. El sujeto-histórico latinoamericano no siempre orquesta con gracia una vida digna con estirpe de hombre noble. A veces levanta sus muertos y los carga, bajo el saledizo frontis de un edificio en llamas. Nos conmueve entonces el recordar suce-sos como los que revolucionaron la sierra y pampa cordobesa y su trascendencia, que aún en nuestros días puede apreciarse en el hecho de que, consumado aquel otoño/invierno de 1918, la experiencia reformista no ha sido indiferente a la formación de nuevos movimientos de resistencia social.

De esta forma, rememorando la historia del siglo XX, podremos esbozar y comprender la estructura, dinámica y fuerzas actuantes en nuestra América actual.

Un elemento medular a este respecto resulta de la pro-clama de autonomía universitaria. Dicha proclama, a diferen-cia del manejo coetáneo del concepto de autonomía, no cabe comprenderla al margen de los movimientos populares que

1 Reforma Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.

16 / Un grito en la sierra

acompañaron el desarrollo del contexto histórico-social en el que se puso en práctica la reforma:

“La Reforma Universitaria de 1918 es el hecho que más aso-ciado ha quedado a los logros del gobierno radical en favor de la cla-se media. Más tarde dicha Reforma, repercutiría enormemente en los movimientos universitarios de toda Latinoamérica; sus orígenes, empero, fueron los prosaicos conflictos que tuvieron lugar a comien-zos de siglo entre la élite criolla y los nuevos grupos de clase media en torno al acceso a las universidades, y, más allá de estas, a las pro-fesiones liberales urbanas. De manera que la Reforma Universita-ria estuvo íntimamente vinculada al fenómeno general de la tensión social entre los grupos de clase media, producto de la restricción al crecimiento industrial en la economía primario exportadora (...)”2

Esta plataforma socio-cultural recaló en un modo dis-tinto de comprender la composición del pensamiento latino-americano, en cuyo patrimonio oscila, impetuoso, el deseo de emancipación y quiebre de toda forma de sujeción o yugo.

Este pensamiento prolifera en torno a la construcción de un discurso crítico reivindicatorio, con ocasión de una se-rie de denuncias sociales, portadoras de maneras diversas de ver la vida, de desdeñar sus valores, de desmitificar principios morales establecidos, de romper en abierta rebeldía con todo estilo en cuanto a costumbres, a formas literarias, a paradig-mas sociales y que abre la posibilidad al ejercicio pleno de un modo auténtico de pensar, aquél que dice relación con la ca-pacidad de autodeterminación de nuestros pueblos y al papel de la libertad intelectual en el sistema de libertades propio del pensamiento y la ideología liberal.

2 Rock, David. El radicalismo argentino 1890-1930. El primer gobierno radical. Buenos Aires, Editorial Amorrortu, 1977, p. 124.

Cristhián G. Palma Bobadilla / 17

Por todo ello, si hubiese tenido que elegir un segundo título para mi investigación, este bien pudo haber sido: “Cór-doba, un grito por la reivindicación necesaria y justa”.

Finalmente, mi trabajo no pretende ser “la” historia del movimiento reformista latinoamericano –como más adelante explicaré-, sino simplemente un aporte que, desde una pers-pectiva distinta (bajo la convicción de que es en algo novedo-sa), nos permita reflexionar acerca de una temática de relevan-cia esencial para nuestra historia como sociedad.

CAPÍTULO I

¿Existe un pensamiento auténtico en nuestra América?

Durante mucho tiempo, la actividad intelectual en nuestra región continental ha ocupado un lugar poco pre-ponderante en la construcción y legitimidad de nuestros pro-yectos sociales. No digo toda actividad intelectual, sino muy particularmente aquella que nace como contra discurso a los procesos de articulación propios de la modernidad.

En efecto, la producción de un sustento teórico basado en la generación crítica de pensamiento alternativo —esto es, aquella posibilidad de ejercer un marco ético y político capaz de penetrar y poner en jaque las instituciones tradicionales— ha sido relegada a un plano meramente especulativo, objeto de permanente rechazo o simplemente ignorado por la comu-nidad en general.

Desde esta perspectiva, resulta comprensible que buena parte de nuestra población siga considerando a la América me-ridional como una inacabada prolongación de Europa, y a esta, como la única fuente posible de generación de pensamiento. No en vano las primeras corrientes intelectuales que inspira-ron la expedición libertadora del virreinato del Perú y el pro-yecto de independencia en el cono sur, provinieron de Estados Unidos y Europa, siendo en esta última donde se fraguaron los lineamientos generales de la doctrina emancipadora:

“En los doce años transcurridos entre su partida a bordo de la George Canning y su regreso a Londres, San Martín llevó a la prácti-ca el plan anticipado, en 1800, por aquel escocés, Maitland (…) Una larga campaña a través de distintos países podía parecer sobrehumana a los compatriotas de San Martín, habituados a la pelea doméstica. En

20 / Un grito en la sierra

cambio, el Viejo Mundo estaba acostumbrado a tales empresas (…) Es posible, por lo tanto, que San Martín haya coincidido con Mait-land sin saberlo. Sería, sin embargo, una coincidencia asombrosa. Es probable (por el contrario) que el Libertador haya conocido el Plan Maitland de antemano”3.

Todo lo anterior parece simplemente reafirmar la idea de que no muchos cambios son impulsados desde esta parte del mundo, o que la mayor parte de ellos no produce efectos profundos. Sin embargo, caer en esta clase de reducción cons-tituiría un desacierto mucho mayor, que bien puede compa-rarse con intentar imitar sin más, a Europa o Estados Unidos desde nuestra acuciante realidad social.

De cualquier modo, laborioso trabajo el de interrogar las razones que impulsan un auténtico desarrollo cultural en nuestra América hispana. En principio, demostrar la existen-cia de corrientes ideológicas en esta parte del mundo repre-senta, en cierto sentido, el problema fundamental de esta dis-cusión. Asimismo, en palabras de Hugo E. Biagini:

“Considero de trascendental importancia (…) centrar la atención en aquellas manifestaciones no solo vernáculas sino tam-bién en las modalidades que se han proyectado más allá de nuestro propio territorio, sin constituir una simple prolongación o reverde-cimiento del panorama europeo, como es el caso de la revolución es-tética producida por el modernismo (…) Estoy aludiendo también a otros fenómenos donde se ha revertido la remanida dirección Norte-Sur (…)”4

3 Terragno, Rodolfo H. Mitland & San Martín Buenos Aires, La perspectiva de un beneficio inmediato, Ediciones Universidad Nacional de Quilmes, 1998, p.30.

4 Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral, año IV, Nº7, Santa Fe, 2º semestre de 1994, Dossier: Historia de las Ideas II, Entrevista a Hugo E. Biagini de Alejandro y Fabián Herrero. pp. 139-140.

Cristhián G. Palma Bobadilla / 21

Por otro lado, la unidad que presta sentido a dichas manifestaciones debe sumergirse en las raíces más intimas de su pueblo y, desde allí, erigirse como fuente de sus pulsacio-nes más intensas, en el entendido de que todo pensamiento auténtico es expresión de un proceso histórico-social evolu-tivo ligado a la configuración de los modos de vida de una comunidad. Siendo este proceso fruto de un incesante cues-tionamiento, por medio del cual se develan las relaciones de subordinación, lo que implica un quiebre material o discursi-vo de las totalidades opresivas y la realización de la dignidad humana.

Por todo lo anterior es que, a través del presente traba-jo de investigación, busco dar a conocer un pequeño pasaje de nuestra historia americana, del que muy poco se comenta en Chile, y que bien pudo servir de base para la elaboración de un contra discurso capaz de hacer frente a las tradiciones de la sociedad oligárquica americana de principios del siglo XX, forzándola a promover cambios fundamentales en la estructura política educacional, de corte feudal y marcada por la pugna entre la participación del Estado republicano y la Iglesia, así como la cobertura y acceso a la red educativa heredera de las di-símiles condiciones de trato colonial. Me refiero, específicamen-te, al pensamiento que nace en la reforma universitaria de 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, una de las Universidades más antiguas y tradicionales de toda América, y que no por eso dejaría de protagonizar una de las más impor-tantes luchas por la genuina democratización de la enseñanza:

“La juventud universitaria de Córdoba afirma que jamás hizo cuestión de nombre ni de empleos. Se levantó contra un régi-men administrativo, contra un método docente, contra un concepto de autoridad. Las funciones públicas se ejercitaban en beneficio de

22 / Un grito en la sierra

determinadas camarillas. No se reformaban ni planes ni reglamentos por temor de que alguien en los cambios pudiera perder su empleo. La consigna de hoy para ti, mañana para mí, corría de boca en boca y asumía la preeminencia de estatuto universitario. Los métodos do-centes estaban viciados de un estrecho dogmatismo, contribuyendo a mantener a la universidad apartada de la ciencia y de las disciplinas modernas. Las lecciones, encerradas en la repetición interminable de viejos textos, amparaban el espíritu de rutina y de sumisión.

Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dog-mas, trataban de mantener en clausura a la juventud, creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejercitada en contra de la cien-cia. Fue entonces cuando la oscura universidad mediterránea cerró sus puertas a Ferri, a Ferrero, a Palacios y a otros, ante el temor de que fuera perturbada su plácida ignorancia. Hicimos entonces una santa revolución y el régimen cayó a nuestros golpes”5.

Espero, entonces, que la presente investigación favo-rezca la reflexión en torno al verdadero potencial de cambio social de nuestra conciencia crítica, proceso de gigantesco sig-nificado e indispensable para romper ancestrales alienaciones y dependencias históricas culturales. Y nos permita, de ese modo, dilucidar una interrogante formulada hace poco me-nos de 50 años y que hoy sirve de soporte en la formulación del problema de estudio: ¿Existe un pensamiento auténtico en Nuestra América? Y: ¿Será el movimiento de reforma univer-sitaria una expresión fidedigna de este pensar? Con el anhelo

5 Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria. Redactado por Deodoro Roca, apa-reció en Córdoba (Argentina) el 21 de junio de 1918. Firmado por: Enrique F. Barros, Ismael C. Bordabehére, Horacio Valdés, presidentes. Gumersindo Sayago, Alfredo Cas-tellanos, Luis M. Méndez, Jorge L. Bazante, Ceferino Garzón Maceda, Julio Molina, Car-los Suárez Pinto, Emilio R. Biagosch, Angel J. Nigro, Natalio J. Saibene, Antonio Medina Allende y Ernesto Garzón. Miembros de la comisión directiva de la Federación Univer-sitaria de Córdoba.

Cristhián G. Palma Bobadilla / 23

de responder estas y otras interrogantes que van surgiendo conforme avanza mi investigación, decidí situar históricamen-te mi estudio al análisis de los acontecimientos ocurridos des-de el 15 de agosto de 1917 —fecha en la que un grupo de es-tudiantes inicia una protesta en las afueras de la universidad, colgando lienzos y derribando una estatua, para finalmente acantonarse resistiendo el desalojo policial— hasta el 13 de octubre de 1918 aproximadamente —con la suscripción del decreto de reforma universitaria—. Digo aproximadamente, pues al tratar de escudriñar los orígenes de este proceso, nece-sariamente me remontaré a otros periodos que, con el debido cuidado y atención, señalaré a pie de página.

a) Objetivos

Una primera parte de este libro se ocupa de compren-der la composición y estructura general del movimiento de reforma estudiantil —sobre la base del estudio de su contexto específico—; esto es, observando sus articulaciones internas e identificando la serie de discursos y relaciones de poder que predominaron y/o marcaron el rumbo de tal proceso.

Más tarde, mi investigación viene a constituir un punto de partida, una propuesta intelectual que desde el campo de las ciencias sociales nos permita reflexionar en torno a la im-portancia y ejercicio del pensamiento crítico latinoamericano. Lo que en cierta medida espero de mi investigación es que sea esta un pequeño aporte a la discusión sobre el auténtico valor de nuestros discursos reivindicatorios.

Ya he dicho que la presente investigación tiene por obje-to examinar y analizar detenidamente los orígenes, desarrollo y alcance de la reforma universitaria de 1918, proceso llevado

24 / Un grito en la sierra

a cabo por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacio-nal de Córdoba, y que con posterioridad se extendió a otros planteles universitarios del país y de toda América Latina.

Espero contribuir, por medio de la presente, a la im-periosa tarea de defender la legitimidad y el valor de nuestra experiencia histórico-social, con objeto de orientar nuestro co-nocimiento a un proceso liberador, a partir del cual seamos capaces de alcanzar la anhelada unidad latinoamericana, no solo en base al proceso de concientización de lo propio, sino más bien en torno a la posibilidad de articular un pensamiento heterológico, impulsando de esta forma la armonía entre el su-jeto, la comunidad y su entorno.

De modo que por una parte espero establecer una co-rrelación significativa entre los sucesos ocurridos en la ciudad de Córdoba, que nos permita afirmar la existencia de un ejer-cicio intelectual auténtico y que, como tal, adquiere relevan-cia local en la gestación de un pensamiento social crítico, al tiempo que constituye una impronta universal que ha sido fuente de inspiración para otros discursos reivindicatorios (relevancia teórica). Así, por ejemplo, busco que el lector, vía observación interna, logre establecer una conexión intima en-tre la reforma universitaria de 1918 y la que con posterioridad tuvo lugar en Francia con la revolución estudiantil de Mayo de 1968, y —por qué no— con el espíritu antiimperialista que ese mismo año avivó las protestas que siguieron el desarrollo de la convención Nacional del partido Demócrata en Chicago, dando de este modo un giro a la clásica concepción Norte-Sur, en tanto quiebra la continuidad de nuestro acérrimo idealis-mo occidental.

Por otra parte, esto nos lleva a “comprender la multipli-cidad de manifestaciones culturales y su vinculación con el mundo-hogar en el que estas se expresan como un haz de líneas de sentido

Cristhián G. Palma Bobadilla / 25

en fuga permanente”6, que bien puede representar un diálogo intercultural constante.

En este entendido, mi contribución no tiene otro objeto que el de difundir tales ideas (relevancia práctica), poniendo énfasis en algunas variables que permitan entregar una pers-pectiva distinta y sean un pequeño aporte a la reflexión de esta temática. En dicho intento, pretendo hacer presente la impor-tancia que tuvieron estas ideas en el complejo proceso de cons-trucción de la identidad del pensamiento reformista —sin ser esta investigación “la” historia de dicho movimiento—, y no solo ello, sino más bien como soporte de un amplio bloque que permanece a la espera de la concreción de un proyecto alterna-tivo, amenazando no solo con redibujar las fronteras y mapas regionales, sino reivindicando el conjunto de relaciones de po-der existente en el seno del modelo de organización social.

Para medir el cumplimiento de los objetivos trazados, fijé una serie de objetivos específicos que gradualmente alcan-zados me llevarán a la composición central de mi tarea inves-tigativa. Cada uno de estos objetivos se relaciona con alguno de los supuestos y variables que explicaré a través del Diseño Metodológico y que me conducirán a la construcción del mar-co teórico investigativo. Los objetivos específicos que pertene-cen al primer supuesto (a) y grupo de variables asociadas, son:

a) Observar e Identificar los hechos y contexto en el que se da origen y desarrolla el movimiento.

b) Comprender los procesos predominantes y aquellos que in-fluyeron directa e indirectamente sobre la lucha estudiantil.

6 Brower, Jorge. Proyecto: Diccionario del Pensamiento Alternativo II. Pensamiento He-terológico. [en línea]: documento extraído de Internet. 2005 [fecha de consulta: 12 de febrero de 2010]. Disponible en: http://www.cecies.org/articulo.asp?id=117

26 / Un grito en la sierra

c) Describir la construcción del proceso identitario del movi-miento reformista estudiantil.

En segundo lugar, los objetivos específicos que perte-necen al otro conjunto de variables (supuesto b), son:

a) Identificar el origen y tipo de relaciones entre este movimien-to, el conjunto de la sociedad y otros sectores en particular.

b) Establecer las principales similitudes y diferencias con otras formas de organización colectiva de la época.

Finalmente, el último grupo de objetivos específicos co-rresponde al tercer tipo de supuesto (c) y variables; estos son:

a) Referir la línea de correlación de los principales hechos, es-pecialmente en relación al curso del proceso de conflicto en-tre discursos dominantes y discurso reformista (de quiebre).

b) Interrogar si este proceso corresponde a la perspectiva de cam-bio social y cómo sus efectos influyeron con posterioridad, ge-nerando consecuencias a corto, mediano y largo plazo.

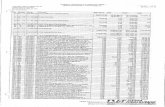

Tabla de Indicadores Sociales

Para verificar el avance de cada objetivo específico, utilizaré una serie de indicadores de medición por vía de la aplicación del método dialéctico. Por medio de la siguiente tabla es posible comprender el alcance de cada uno de estos indicadores sociales:

Cristhián G. Palma Bobadilla / 27

b) Metodología

Mi investigación se inicia poniendo sobre la mesa tres supuestos teórico-metodológicos amplios, evidentemente vinculados entre sí, y que, según creo, han orientado princi-palmente la realización de este trabajo:

a El primero de ellos exige considerar que la evolución y di-námica socio-histórica no puede ser explicada, aunque sea en última instancia, como consecuencia de un factor único. De modo que los procesos y modos de organización social, tanto en su generación como en la forma en que conducen su actuar, tienen participaciones multi-causales. No obstan-te, “la mayor o menor preponderancia de uno u otro de estos múl-tiples factores variará según peculiares circunstancias históricas, culturales, políticas, económicas y sociales, de suyo imponderables a priori y no predeterminadas”7. En base a lo señalado es que

7 Moreno Beauchemin, Ernesto. Historia del Movimiento Sindical Chileno, Una visión

28 / Un grito en la sierra

mi propuesta sigue un diseño no experimental, en cuanto se vale del estudio y la observación del contexto; longitudi-nal, toda vez que mi interés es analizar el comportamiento de determinadas variables y los cambios que registra a tra-vés del tiempo; y prospectivo, en tanto me permite observar no solo las causas presumibles, sino también avanzar a fin de identificar sus consecuencias. Tal como lo he señalado, puse énfasis en la observación y comprensión de los pro-cesos históricos antes descritos, con objeto de establecer la existencia de una correlación e influencia entre uno y otro.

En esta labor hice uso de alguno de los instrumentos que pertenecen al método cualitativo, de carácter descriptivo exploratorio. Esta investigación, se identifica más bien con la dimensión socio-critica por vía del método dialéctico para la construcción de enunciados y a fin de sacar provecho de la in-formación compilada en fases tempranas a la elaboración del presente texto. Por esta razón, es probable que este tipo de dise-ño, configure un marco metodológico ecléctico en el que los an-tecedentes proporcionados provienen con mayor frecuencia de:

Cristiana, I. Formulación del Problema. Edición Instituto Chileno de Estudios Huma-nísticos, Santiago de Chile. 1986, p. 14

Cristhián G. Palma Bobadilla / 29

In(( h Material o FuenteLos datos contenidos en este documento fueron riguro-

samente seleccionados mediante un estudio previo y por se-parado. De ellos recogí algunos aspectos fundamentales que influyeron en el proceso en cuestión, aspectos que me permi-tieron construir un modelo teórico basado en el contexto his-tórico-social, considerando algunas variables como:

1. El marco político y socio-cultural dominante. Consiste en precisar las características predominantes en el sistema político, en relación a los siguientes criterios de estudio:

a. Sectores sociales que ostentan el poder político.b. Conflictos sociales que dominaron el imaginario colecti-

vo y la forma en que se distribuía el poder.c. Ideas, valores y formas de pensamiento a partir de los cua-

les la sociedad organizaba sus discursos predominantes.

30 / Un grito en la sierra

2. Identidad del actor movimiento reformista estudiantil. Consiste en establecer similitudes con organizaciones so-ciales similares u otras formas de asociación colectiva que existían durante el proceso de génesis del movimiento. Además de una búsqueda que nos permita comprender la percepción que el propio cuerpo estudiantil tenía de sí mismo y de su rol en la sociedad. En esta parte es clave la propuesta alternativa en la articulación de un discurso crítico y cómo ella constituye un proyecto histórico-social que hace suyo la respectiva organización como fuente de resistencia. En este sentido, debemos considerar:

a. Los miembros que participaron en la reforma.b. Los procedimientos y criterios de validez utilizados en di-

cho suceso.

3. La naturaleza y forma en que el movimiento de reforma estudiantil se relacionó con otros sectores de la sociedad, como el gobierno, la iglesia, los directivos y profesores de la universidad, etc.

Esta variable implica considerar un segundo supuesto que sirve de sustento en la línea de desarrollo de mi investigación:

b- El segundo supuesto dice relación con la idea de que, en una sociedad dada, las manifestaciones colectivas del tipo organizacional, no pueden simplemente explicarse a través de sus protagonistas, sino que deben ser consideradas, ade-más, aquellas condiciones histórico-culturales en las que dichas manifestaciones aparecen y actúan. Así, “toda histo-ria societal va mostrando diferentes ideas y formas de pensamien-to que predominan entre los diferentes grupos y organizaciones y a partir de los cuales estos buscan responder a los interrogantes y

Cristhián G. Palma Bobadilla / 31

desafíos del presente y del futuro. Se trata de la lógica particular e influencia clave que algunas veces tienen determinadas energías valóricoculturales sobre los procesos sociales”8.

Dicho supuesto parece familiarizarse con el concepto de hegemonía a la luz de los escritos de Antonio Gramsci; esto es, como la presencia de un “proceso de dirección política y cultu-ral de un grupo social sobre otros segmentos sociales, subordinados a él. A través de la hegemonía un grupo social colectivo logra gene-ralizar su propia cultura y sus valores para otros”9. De esta forma, la hegemonía constituye un marco significativo abierto, en el que conviven tanto discursos dominantes como discursos subalternos, y por medio del cual se organiza la sociedad es-tableciendo relaciones de poder entre sus miembros. Con el ánimo de observar y comprender la composición y tipificar el tipo de relaciones predominantes entre los diversos actores sociales inmiscuidos en el proceso reformista, adopté la clási-ca distinción entre procesos de cooperación y procesos de con-flicto. Sin embargo, este último bajo el enfoque interrelacional:* Procesos de Cooperación: Aquellos en que los actores socia-

les llevan a cabo esfuerzos y acciones en conjunto con miras a lograr determinados objetivos y metas.

* Procesos de Conflicto: Los conflictos son procesos sociales que reflejan la forma en que se relacionan las personas o grupos sociales. Así:

“Los conflictos son situaciones en las que dos o más per-sonas, o grupos, tienen intereses contrapuestos. Los conflictos sociales son situaciones reales en las que están involucradas dos

8 Ibíd. p. 159 Kohan, Néstor. Antonio Gramsci, ¿Qué es Hegemonía? Colección vidas rebeldes, publi-

cado por Ocean Sur, Santiago de Chile, 2006, pp.11-12

32 / Un grito en la sierra

o más partes, que pueden ser individuos, grupos o Estados”10.

Este enfoque me lleva al último de los supuestos, por medio del cual sostengo que:

c- Los discursos predominantes operan en un estado de pen-dencia permanente; por ello, la hegemonía no se acepta en forma pasiva, sino que es resultado de una conflagración en la que sus articulaciones internas son más bien elásticas.

La tensión en cuestión deja abierta la posibilidad a la critica sistémica, génesis del movimiento contra-hegemónico, para lo cual es preciso configurar un pensamiento auténtico, que, lejos de generalizar lo propio y subordinar lo ajeno, sea capaz de representar los modos de vida históricamente subor-dinados a una lógica de mando, movilizando, de este modo, la fuerza intelectual de origen (moral de emergencia) que des-cansa en la conciencia de nuestro pueblo.

Si bien esta posición es similar a la teoría de campo so-cial de Bordieu; es decir, al “conjunto de relaciones de fuerza entre agentes o instituciones, en la lucha por formas específicas de dominio y monopolio de un tipo de capital eficiente en él (…) En la que el espa-cio se caracteriza por relaciones de alianza entre los miembros, en una búsqueda por obtener mayor beneficio e imponer como legítimo aquello que los define como grupo; así como por la confrontación de grupos y sujetos en la búsqueda por mejorar posiciones o excluir grupos”11.10 Cuadra Lira, Elvira. Cambio social y conflicto: Actores sociales y relaciones de poder.

¿Qué es un Conflicto? Edición Ayuda Popular Noruega, Managua, Nicaragua, 2003, P.1511 Sánchez Dromundo, Rosalba Angélica. Revista Electrónica de Investigación Educativa

REDIE. ISSN: 1607-404. Vol. 9, Núm. 1, 2007, Artículo: “La teoría de los campos de Bourdieu, como esquema teórico de análisis del proceso de graduación en posgrado. El Concepto de Campo”. [en línea]: documento extraído de Internet. 2007 [fecha de consulta: 16 de febrero de 2010]. Disponible en: http://redie.uabc.mx/vol9no1/conte-

Cristhián G. Palma Bobadilla / 33

Mi propuesta busca integrar el enfoque interrelacional a la comprensión de los procesos de conflicto; en otras pala-bras, aceptar que estos son parte del quehacer cotidiano, y que muchas veces resultan constructivos para la implementación de transformaciones positivas al interior de cada sociedad. Para este efecto, es indispensable comprender la dinámica en que se producen estos procesos, reconociendo aquí cuatro fa-ses12 que con posterioridad contrastaré con los hechos desa-rrollados en junio de 1918:

c) Paradigma social

Sea a consecuencia del acentuado carácter nacional de estos estudios o por cuanto “se trata de una historiografía mar-cada muy fuertemente por situaciones históricas y sociales que no pueden ignorarse”13 es que resulta indispensable conectar los supuestos que expuse con anterioridad, sobre la base del para-

nido-dromundo.html12 Cuadra Lira, Elvira. Cambio social y conflicto: Actores sociales y relaciones de poder.

¿Qué es un Conflicto? Edición Ayuda Popular Noruega, Managua, Nicaragua, 2003, P.1713 Roig, Arturo Andrés. Historia de las Ideas. Delimitación Histórica, Boletín de Filosofía

N° 9, Volumen 3, Ediciones Universidad Católica Blas Cañas, Santiago de Chile, p. 11

34 / Un grito en la sierra

digma social critico adyacente a la comprensión del contexto o marco histórico- social en el que se desarrollaron los hechos.

Por esta razón, el diseño metodológico aplicado en mi investigación guarda estrecha relación con el movimiento dis-ciplinario denominado14 Historia de las Ideas, que, desde la perspectiva del historiador francés Roger Chartier, nos ofre-ce la posibilidad de profundizar en un marco histórico-social específico, bajo reglas especificas; esto es, sobre la base de un contexto intelectual propio. Nos dice:

“En ninguna otra rama de la historia existe tal especifici-dad nacional en términos utilizados y tal dificultad en introducirlos, incluso en simplemente traducirlos a otro idioma o a otro contexto intelectual”15.

Aunque para algunos investigadores esta perspectiva resulte irrelevante y llena de imprecisiones, en lo personal considero que constituye una importante base ideológica de pensamiento alternativo para la generación de discursos crí-ticos que cuestionen la universalidad de contextos histórico-sociales en los que se producen, legitiman y dan continuidad a los discursos dominantes. Es, por cierto, gracias a este grado de incertidumbre e imprecisión que se favorece el quiebre de las totalidades, como señala el profesor Arturo Andrés Roig: “La historiografía no necesita de un Espíritu absoluto que vaya ha-ciendo de garantía de unión. La historiografía es un discurso y en cuanto tal, es una praxis y es una praxis que la ejerzo desde un ho-rizonte de comprensión. No hay momentos absolutos de liberación, sino momentos relativos a una liberación”16.14 Por el intelectual estadounidense Arthur Oncken Lovejoy (1873-1962).15 Chartier Roger. Intellectual History or Sociocultural History? The French trajectory. En

Dominick Lacapra, Rethinking Intellectual History, Ithaca and London, Cornell Univer-sity, 1983, p.

16 Carta de Roig a Yamandú Acosta del 18/12/1994 [en línea]: documento extraído de In-ternet. [fecha de consulta: 10 de febrero de 2010]. Disponible en: www.ensayistas.org/filosofos/argentina/roig/

Cristhián G. Palma Bobadilla / 35

d) Hipótesis

Dada la magnitud de los objetivos trazados y conside-rando ciertos elementos de los supuestos anteriores, me pare-ce necesario distinguir dos clases de hipótesis:

a- Al primer tipo de hipótesis pertenecen los antecedentes in-mediatos y propios del asunto en cuestión, aquello que dice relación con el origen y desarrollo del movimiento refor-mista universitario cordobés.

b- El segundo tipo de hipótesis se refiere a los efectos ulterio-res del movimiento; esto es, a sus alcances, conexiones y tejido cultural.

Del mismo modo, ambas clases de hipótesis las he sub-dividido en hipótesis generales (comunes a otros procesos de similares características) y particulares (las que corresponden al mismo objeto de estudio).

Siendo así, postulo como hipótesis general de primera clase que:

* El nacimiento del movimiento reformista universitario de Córdoba es el resultado de un proceso de conjunción signi-ficativa o unión de diversas valoraciones o representaciones simbólicas, arraigada en la conciencia colectiva estudiantil.

* Este movimiento aspira a la construcción de un proyecto alternativo, que rompa la prestancia y unidad del discurso hegemónico.

Considerando lo expuesto, puedo sostener como hipó-

36 / Un grito en la sierra

tesis particular (de primera clase) que los grupos que influyen con mayor importancia sobre este movimiento social, a nivel local, fueron:* La rigidez institucional.* La pugna existente entre el Estado Liberal y la Iglesia.* La llegada al poder ejecutivo de un gobierno radical.* La irrupción de nuevos actores sociales (clase media).* La unidad obrero-estudiantil.

Y, a nivel global:

* En materia cultural, el movimiento literario del modernis-mo.

* En el marco político, la primera guerra mundial y la apa-rición del bloque socialista en la Revolución Soviética de 1917.

Consignando las hipótesis que se relacionan directa-mente con los hechos acontecidos en junio de 1918, pasaré a describir la hipótesis general de segunda clase, que, de acuer-do a lo señalado, se refiere a los alcances, efectos y conexiones que es posible establecer con posterioridad a lo sucedido; así:

* La aparición del movimiento de reforma estudiantil uni-versitario implicó un oportuno quiebre al discurso hege-mónico, dando un giro histórico a su contexto por medio del análisis crítico.

Finalmente, la hipótesis del tipo particular de segundo grado:

Cristhián G. Palma Bobadilla / 37

* La experiencia vivida por la juventud estudiantil —que an-tecede a los cambios alcanzados tras la reforma— repercute en la formación de nuevos movimientos sociales inmersos en variados contextos. Debido al establecimiento de un diá-logo intercultural permanente, basado en la construcción de discursos de integración social.

CAPÍTULO II

La reforma y su dimensión conceptual.

Nociones generales.

Desde una perspectiva metodológica, es importante precisar que, para captar el multifacético fenómeno del refor-mismo en su contexto global, esto es, destacando algunos de los factores que lo han influido, debemos dejar de lado los de-talles y concentrarnos en los lineamientos básicos y más sig-nificativos. Para ello, he construido un modelo teórico a partir del cual desarrollaré conceptualmente ciertas variables, con objeto de dar mayor consistencia y unidad de análisis a los hechos y conclusiones que expondré más adelante.

El esquema complementario de dicho modelo lo podrá encontrar en el anexo, al final de este documento, o consultan-do el índice que está al comienzo del mismo.

a) Unidades de análisis

La presente unidad de análisis comprende el estudio de una de las principales expresiones, en sociedad de cambio, del fenómeno de acción colectiva. Me refiero específicamen-te al análisis del denominado movimiento social de reforma universitaria; esto es, la acción de cambio impulsada por el cuerpo estudiantil, con objeto de modificar gradualmente la estructura, los contenidos y fines de la universidad, por medio de la organización colectiva y articulación de un discurso críti-

40 / Un grito en la sierra

co, auténtico (representativo) y reivindicatorio.Por cierto, conviene distinguirlo de otras importantes

estrategias de acción colectiva, como lo son: las demandas sociales, la pertenencia y participación sindical o gremial, y, aunque comunes en ciertos aspectos, de los actos públicos de protesta conocidos como movilizaciones.

Para precisar el origen de este tipo de movimiento, de-bemos estudiar su composición. Con ello resulta imprescindi-ble diferenciar entre el proceso de reforma y el revoluciona-rio, si bien ambos mantienen características similares, debido a que son materialmente posibles mediante la organización de movimientos de resistencia y solidaridad; y principalmen-te porque ambas situaciones son precedidas por la figura de un discurso cuestionador, generalmente de carácter político. Lo que las diferencia, es que en el caso de la reforma dicha figura se enmarca en un campo de aplicación-social, gradual y especifico. Mientras que en el proceso revolucionario, esta figura implica una transformación radical del conjunto de re-laciones de poder que organizan y dan forma a determinada unidad territorial.

b) Sobre el concepto de reforma

Aclarado este punto, primero analizaré la extensión del concepto de reforma, para posteriormente profundizar respecto a su aplicación en el mundo de la organización estu-diantil universitaria.

Al hablar de reforma, nos estamos refiriendo a la “ac-ción y efecto de reformar o reformarse, esto es, aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo”17. 17 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Concepto de Reforma [en línea]:

documento extraído de Internet. [fecha de consulta: 18 de febrero de 2010]. Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=REFORMA

Cristhián G. Palma Bobadilla / 41

Esta definición la podemos encontrar en el.Diccionario de la Real Academia de la Lengua Españo-

la; etimológicamente proviene de la voz latina reformatio, es decir, corrección o arreglo de alguna cosa, una definición poco convencional, extiende el uso de este concepto a la defensa de determinados asuntos, lo que en el área de las ciencias sociales puede implicar una variedad de situaciones. En este sentido, la reforma se presenta como un proceso dinámico con el pro-pósito de crear un nuevo espíritu crítico cuyo denominador común es el interés superior.

La idea de “reforma social”, en términos generales, puede ser comprendida desde múltiples direcciones, aunque es posible convenir que esta adquiere su mayor relevancia en el estudio del campo de la sociedad civil. “El concepto prevale-ciente de sociedad civil es que es un sistema de asociaciones civiles autorreguladas, descentralizadas y voluntarias, basadas en una vida moral y organizadas en forma autónoma del Estado”18.

En este contexto, la sociedad civil surge de manera es-pontánea, como resultado de un proceso de interacción subje-tiva mediada por símbolos, ritos y costumbres inmersas en la sociedad. Desde el paradigma emancipatorio latinoamerica-no, constituye una propuesta al modelo clásico de Estado oc-cidental y al mismo tiempo una forma de transición comuni-taria, por medio de la cual se ponen en práctica determinadas dinámicas de cambio, ligadas, por ejemplo, a la producción de discursos que impulsan la aplicación de reformas en determi-nadas materias.

18 Vargas Hernández, José G. Ensayo: Teoría de la acción colectiva, sociedad civil y los nue-vos movimientos sociales en las nuevas formas de gobernabilidad en Latinoamérica, 4. Sociedad civil y nuevos movimientos sociales, 2007, p.10

42 / Un grito en la sierra

c) Conciencia crítica, concientización y discurso crítico

Esta clase de discursos, a consecuencia de tensiones no resueltas, acompañarán el desarrollo histórico-social de los Estados modernos, para convertirse en expresión de una con-ciencia crítica reivindicatoria. La “conciencia crítica” es un es-tado de conciencia, un término descriptivo, en última instan-cia, “que denota la dimensión filosófica y connota aspectos pedagógi-cos, políticos”19, pero que para su ejercicio requiere un proceso de “concientización” o camino previo, “que denote la dimensión pedagógica-política, connotando un horizonte filosófico”20.

De esta forma, dicho estado de conciencia es fruto de un proceso racional, por medio del cual el ser humano adquiere una libertad-en-relación a su experiencia mundo de vida, no viéndose impedido por situaciones de opresión y dominación. La práctica asociativa reformista es una vocación de hacer con-ciencia crítica a la estructura contemporánea autócrata; esta “se fundamenta en relaciones interdependientes de confianza mutua, re-ciprocidad e intercambio en el desarrollo de nuevas formas de ejercicio de derechos ciudadanos que se conquistan a través de luchas políticas y sociales y que definen los derechos civiles que se originan del Esta-do y cuya burocracia liberal es quien debe garantizarlos además”21. Desde esta perspectiva, corresponde revisar ahora el concepto de reforma social en la matriz de tipo político-estructural del Estado moderno, para posteriormente profundizar respecto de su aplicación en el campo representativo social.19 J. B. Líbano, S. J. Conciencia Critica/ Concientización. III. Delimitación Conceptual,

Boletín de Filosofía N°9, Volumen 2, Ediciones Universidad Católica Blas Cañas, San-tiago de Chile, p.176

20 Ibíd.21 Vargas Hernández, José G. Ensayo: Teoría de la acción colectiva, sociedad civil y los

nuevos movimientos sociales en las nuevas formas de gobernabilidad en Latinoamérica, 4. Sociedad civil y nuevos movimientos sociales, 2007, p.10

Cristhián G. Palma Bobadilla / 43

d) Modelo político-estructural de reforma social

En términos amplios, la “Política” se refiere íntegra-mente a las relaciones entre el individuo-ciudadano, la socie-dad civil y el Estado. El problema de la política en América Latina comprende, “cuando menos, una doble circunstancia: la disociación entre el universo real y el jurídico político; y la que se re-fiere al proceso de estandarización que emana de la aplicación indis-criminada del modelo neoliberal y afecta a los fundamentos mismos de la política en la modernidad”22.

La primera circunstancia connota una ruptura entre el derecho y la praxis. Así, “cuando el modelo de Estado y Gobierno o el sistema político en general no son partes de la cultura nacional, sino una forma foránea, superpuesta y sin contenido propio (…) se crea una división entre la práctica y este universo discursivo. Se crea así una especie de regla implícita, una suerte de “ética” política táci-ta en la que el discurso no sirve para expresar sino para encubrir”23.

Dentro de este orden de ideas, emprender una reforma social en materia “jurídico-política” o “político-estructural”, significa modificar gradualmente la forma de organización y funcionamiento de la actividad pública sobre la que se pre-tenda ejercer, así como la incorporación de cambios a los con-tenidos institucionales que le rigen. Introducir estos cambios implica transformar un conjunto de derechos y obligaciones asociados a dicha actividad. En otras palabras, constituye de suyo el establecimiento de un régimen normativo distinto, por medio del cual se definen las directrices de un nuevo marco administrativo, en atención al proceso de gestión y coopera-22 Serrano Caldera, Alejandro. Política. III. Delimitación Conceptual, Boletín de Filosofía

N° 9, Volumen 2, Ediciones Universidad Católica Blas Cañas, Santiago de Chile, p. 5023 Ibíd. pp. 50- 51

44 / Un grito en la sierra

ción entre sus miembros; de modo que ciertas relaciones de poder suponen la asignación de cargas o beneficios determi-nados en el tiempo.

Pero, ¿qué grado de legitimidad y sustento tienen estas nuevas relaciones de poder? “El fin de la dominación hispánica en América Latina durante las primeras décadas del siglo XIX, dio inicio a un proceso de descolonización política que, liderado por las elites criollas encaminó a la región hacia su definitiva desintegración como entidad social y cultural, señalando a su vez el triunfo del “proyecto de la modernidad”, caracterizado por la formación de los estados naciona-les y la consolidación de una nueva forma de colonialismo”24.

En este contexto, surge el concepto de Estado de Dere-cho y la consagración del principio de primacía constitucional. A partir de entonces, toda sociedad moderna reconoce como deber del Estado determinar las bases institucionales25 sobre las que se crean, modifican, transmiten o extinguen derechos y obligaciones. En rigor, la aplicación de una reforma en ma-teria social comprende, desde la perspectiva estructural, el ejercicio de una facultad política o de gobierno, perteneciente a la esfera de competencias de una autoridad reconocida por expresa disposición de la ley. Este tipo de potestad debe so-meter su ejercicio y alcance a un régimen de derecho estricto, que en definitiva constituye el sustento en el ejercicio de tales relaciones de poder.

En esta línea, la soberanía es el vehículo que permite re-conocer la existencia de un orden social a favor de una autori-dad, por medio del consenso ciudadano26. Este consenso no es 24 Martínez B, Nelson. Estado Sin Nación: Colonialidad y Desarraigo en la Formación del

Estado Argentino. El Proyecto Nacional y el Triunfo de la Modernidad. Boletín de His-toria y Geografía 16, ISSN: 0716.8985, Ediciones Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, Santiago de Chile,2002, p. 130

25 Art. 6 de la Constitución Política de la República de Chile.26 Art. 5 de la Constitución Política de la República de Chile.

Cristhián G. Palma Bobadilla / 45

otra cosa que poner en práctica el aparato estatal. La soberanía es expresión de legitimidad, en un campo en que la aceptación volitiva de las relaciones de poder es una aspiración teórica auto cumplida. Ahora, no debe confundirse el ejercicio sobe-rano con las acciones colectivas que emprendan determinados grupos o miembros de la sociedad. Así, mientras una reforma se integra a la vida social por medio de un acto político de administración, gran parte de ellas son impulsadas por mo-vimientos sociales cuyo denominador común es la defensa y reivindicación de determinados intereses colectivos.

Por lo general, en América Latina, salvo honrosas ex-cepciones, la institución ha existido débilmente; “existe más como mecanismo externo, como instrumento para facilitar el ejerci-cio del poder. La historia de América Latina ha sido de escepticismo acerca del principio de legalidad (…) En el mejor de los casos lo han utilizado para dar cierta apariencia a las decisiones y acciones de facto”27. No obstante, legalidad y legitimidad son dos concep-tos distintos y a veces contradictorios.

e) Modelo político-representativo de reforma social

Los miembros de una sociedad pueden organizarse también en forma político-representativa fuera de la estruc-tura matriz del Estado. Desde esta perspectiva, “el tema de la política como instrumento para la liberación ha sido esencial para los pueblos de América Latina (…) Solo una política entendida como arte de la convivencia, sometida a los fines humanos de la felicidad, puede ser instrumento de liberación”28.

Este concepto de liberación puede ligarse histórica-mente a los movimientos sociales de reforma y revolución, 27 Serrano Caldera, Alejandro. Política. III. Delimitación Conceptual, Boletín de Filosofía

N° 9, Volumen 2, Ediciones Universidad Católica Blas Cañas, Santiago de Chile, p. 5028 Ibíd. p. 53

46 / Un grito en la sierra

comprendiendo a dichos procesos como mecanismos signi-ficativos para su realización. En este sentido, una “reforma” es, ante todo, un ideario que ronda el imaginario colectivo y, como tal, es de lato conocimiento y efecto de un devenir histó-rico. Al respecto, la extensión política del concepto de reforma, importa su actividad material desde una dimensión estructu-ral; no obstante, intuyo que pocas veces dicha materialidad sea expresión fidedigna de intereses colectivos. Por eso, pese a que su aplicación conceptual, en los términos expuestos, sea de carácter taxativa, el sustrato significativo-social que sub-yace a dicho “constructo”29 debe ser concebido en términos relacionales más que estructurales y como parte de un proceso de acción comunicativa, que, tal como señalé anteriormente, consista precisamente —en palabras de Jürgen Habermas— en “una interacción mediada por símbolos”. De ahí que dicho pro-ceso, conforme da lugar al marco institucional en contraposi-ción a los sistemas de acción instrumental y estratégica, incida en la formación de una intersubjetividad, capaz de “reclamar su autonomía frente a la ley”30.

Esta red de relaciones representativas, que subiste en la conciencia y voluntad colectiva, da origen al desarrollo de la “actitud reformista”, encaminada, por un lado, a reforzar ac-ciones colectivas que promuevan cambios graduales, en ciertos aspectos —a veces fundamentales— de la sociedad; y, por otro lado, a organizar, desde un punto de vista dialéctico, un contra discurso crítico que ponga de manifiesto las condiciones privi-29 Más precisamente y según el filósofo argentino Mario Bunge, “Por constructo u objeto

conceptual, entendemos una creación mental (cerebral), aunque no un objeto mental o psíquico, tal como una percepción, un recuerdo o una invención. Distinguiremos cua-tro clases básicas de constructos: conceptos, proposiciones, contextos y teorías.” Bunge, Mario. Epistemología. Curso de actualización. Barcelona: Ariel

30 Hinkelammert, Franz. El Sujeto y La Ley. Prólogo, Editorial Caminos, La Habana, 2006. p.18

Cristhián G. Palma Bobadilla / 47

legiadas sobre las que operan ciertos discursos totalitarios.En este sentido, surge el concepto político-representa-

tivo de “reforma estudiantil” en oposición dialéctica al con-cepto político-estructural de “reforma educativa”. Asimiladas tangencialmente, ambas reformas experimentan articulacio-nes internas de diverso carácter; empero, mientras la prime-ra se inserta en una lógica de quiebre reivindicatorio, bajo la dinámica fragmentaria de la resistencia y la lucha social, la del tipo político-estructural es un hecho histórico, que aparece como práctica privilegiada y uno de los principales medios “para incorporar, modificar, cambiar, mover y experimentar estrate-gias que afectan directamente los procesos de enseñanza aprendizaje y contenidos curriculares. Además (…) están directamente relacio-nadas con la formación docente, y se encuadran a la dinámica de los sujetos al interior de las estructuras políticas”31.

Esta fragmentación política ha caracterizado el drama latinoamericano, en un momento en el que la historia exige replantear situaciones contemporáneas adversas y contradic-torias para sus miembros, por la vía crítica de la construcción de proyectos alternativos, “en el que la libertad, la justicia y la democracia recuperen su profundidad y plenitud”32.

f) Movimiento social y proyecto alternativo

Así, pues, por más paradójico que resulte, continuarán vigentes “las formas de vida más dignas, justas y libres, ante la pobreza, la desigualdad social, la ignorancia y la injusticia”33. Tran-31 Juárez Rodríguez, Julia Adriana. La Reforma Educativa: una conjugación entre sujeto y

proyecto. Introducción. [en línea]: documento extraído de Internet. [fecha de consulta: 18 de febrero de 2010]. Disponible en: http://educar.jalisco.gob.mx/14/14Juare.html

32 Serrano Caldera, Alejandro. Política. III. Delimitación Conceptual, Boletín de Filosofía N° 9, Volumen 2, Ediciones Universidad Católica Blas Cañas, Santiago de Chile, p. 54

33 Dussel, Enrique. La Pedagógica Latinoamericana. Prólogo: ¿Qué significa pedagógica

48 / Un grito en la sierra

sitando entre la hipérbole indiferencia progresista y la persis-tente lucha por buscar mejores oportunidades. “Al referirnos a procesos políticos de lucha y cambio social, el tema de los actores sociales se recubre con el de los movimientos sociales, definidos como acciones colectivas con alguna estabilidad en el tiempo y algún nivel de organización, orientados al cambio o conservación de la sociedad o de alguna esfera de ella”34.

Esta clase de acción colectiva representa simbólica-mente una lucha emblemática por defender un conjunto de garantías y protecciones sociales. Es también acción comuni-cativa, en tanto constituye una experiencia de cambio y uni-dad popular, orientada por el establecimiento de acuerdos de cooperación entre sus miembros. Estos acuerdos responden a la contraposición de universos discursivos que a la postre inci-den en la consolidación de la actitud reformista y la formación de movimientos organizados.

Dichos movimientos pueden vincularse entre sí por medio de la existencia de proyectos políticos alternativos. Cada reforma está llamada a proponer algo distinto, algo que modifique al menos en apariencia el status quo de la sociedad.

Por tanto, una “reforma” como idea constituye una alternativa al ordenamiento actual del mundo de la vida en el campo social. A través de la construcción de un proyecto político, no solo es posible materializar dicha idea, sino que también es factible unir, organizar y legitimar una aspiración común. Para Jaques Maritain, todo proyecto se puede relacio-nar con la idea de transformar la sociedad a fin de obtener un bien común; así, “el bien común de las personas humanas consis-

de la liberación? Editorial Instituto de Estudios Bolivianos (IES), Facultad de Humani-dades y Ciencias de la Educación, Universidad Mayor de San Andrés, 2009, p.10

34 Garretón, Manuel Antonio. Cambios sociales, Actores y Acción Colectiva en América Latina, Orientaciones Analíticas, A. El paradigma clásico de reflexión y acción. Serie 56 de Políticas Sociales, Publicación de la CEPAL, División de Desarrollo Social, Santiago de Chile, 2001 p. 10

Cristhián G. Palma Bobadilla / 49

te en la vida buena de la multitud”35. Muchos intelectuales han convenido que esa aspiración común sería de origen moral, relacionada con la obtención de cosas tales como la justicia so-cial, el progreso económico o la consolidación de los pilares democráticos. Estas valoraciones, así como su mayor o menor predominio, están sujetas a los distintos momentos de la his-toria socio-política, cultural y económica de cada sociedad. En dicho contexto, resulta sencillo confundir el nacimiento de as-piraciones comunes con la aparición de imaginarios sociales. Sin embargo, los imaginarios como representaciones sociales están profundamente encarnados en las instituciones “consti-tutivas del ser mismo de la sociedad y de su historia”36, de modo que orientan y condicionan el quehacer social, transformándose en “categorías claves en la interpretación de la comunicación en la socie-dad moderna como producción de creencias e imágenes colectivas”37.

La idea de reforma o cambio implica una discontinui-dad de este imaginario social, lo que se acerca más bien a la noción de conciencia colectiva que a otra cosa. A este respecto, conviene revisar someramente el concepto de conciencia colec-tiva, como imaginario antisocial, de Walter Benjamin, y con-trastarla con la visión de imaginario social de Charles Taylor.

Para Benjamin, este tema guarda relación con lo que ha denominado el despertar de la historia. En términos dia-lécticos, despliega su reflexión en torno a la figura clásica de agente social, transformando, de este modo, una serie de imá-genes arraigadas en el seno de la sociedad tradicional, como es el caso —por ejemplo— de una prostituta, en elementos 35 Maritain, Jaques. Les droits de l’homme et la loi naturelle, P. Hartmann (Paris), 1947, p. 2036 Fressard, Oliver. El imaginario social o la potencia de inventar de los pueblos. La potencia

creadora de las sociedades. [en línea]: documento extraído de Internet. [fecha de consul-ta: 25 de febrero de 2010]. Disponible en: http://www.fundanin.org/fressard.htm

37 Cabrera Daniel H. Ensayo: Imaginario Social, comunicación e identidad colectiva. Facul-tad de Comunicación de la Universidad de Navarra, 2004, p.1

50 / Un grito en la sierra

simbólicos, fuertemente vinculados con la organización de movimientos reivindicatorios:

“Si se piensa en la prostituta como agente social, se está ha-ciendo referencia a un imaginario que no solo se opone al imaginario social hegemónico sino que es al mismo tiempo su otro constitutivo (...), la prostituta revela y oculta al mismo tiempo la lógica del consu-mo en un momento en que el objeto y el sujeto son uno y el mismo”38.

Taylor, en cambio, sostiene una concepción específica y tradicional de orden moral vinculada a la producción de ima-ginarios sociales. Para Taylor:

“El orden moral es un conocimiento de las normas que sub-yacen a nuestra práctica social y a la posibilidad de su realización”39.

Su argumento se basa en la idea de que “en el centro de la modernidad occidental hay una nueva concepción del orden moral de la sociedad (…) ese entendimiento común que hace posibles prácticas comunes y un sentido de legitimidad ampliamente compartido”40. En este sentido, el imaginario social subyace en el presupuesto político del liberalismo contemporáneo, en tanto su contenido depende de ciertos aspectos políticos, económicos, sociales y culturales que, lejos de constituir un discurso crítico de quie-bre hegemónico, influyen más bien en la legitimidad del sis-tema y la necesidad de compartir y promover un orden moral 38 Betancourt Serrano, Alex. Revista: Tabula Rasa. Bogotá-Colombia, No.8: 69-96, enero-

junio 2008, ISSN. 1794-2489. Artículo: Pensando el presente y soñando el pasado: la po-lítica y la historia en el Proyecto de los pasajes de Walter Benjamín, El sueño de la historia, Editorial Universidad de Puerto Rico, Río Piedras P.2008. p. 83

39 Taylor, Charles. 2002:109.40 Betancourt Serrano, Alex. Revista: Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.8: 69-96, enero-

junio 2008, ISSN. 1794-2489. Artículo: Pensando el presente y soñando el pasado: la po-lítica y la historia en el Proyecto de los pasajes de Walter Benjamín, El sueño de la historia, Editorial Universidad de Puerto Rico, Río Piedras P.2008. p. 83

Cristhián G. Palma Bobadilla / 51

particular. “Las significaciones imaginarias sociales instituyen y crean un orden social a la vez que son instituidas y creadas por este mismo orden. La problemática de la institución y la creación social se encuentra inscrita en la tensión entre la determinación y la inde-terminación sociocultural de estas significaciones”41.

g) Movimiento de reforma estudiantil universitario

Podemos identificar dos grandes tendencias en la for-mación de movimientos de reivindicación social, como fuese el caso de la organización del movimiento reformista universita-rio de Córdoba, hace poco más de 90 años. Por un lado, como “respuesta coyuntural a una determinada situación o problema; por otro como la encarnación del sentido de la historia y el cambio social”42.

Probablemente, ambas tendencias dan lugar a la for-mación de un mismo proceso desde diferentes puntos de vis-ta. Por una parte, identificando un conflicto central orientado al nivel histórico-estructural de la sociedad, y, por otra, sobre la base de relaciones intersubjetivas entre sus actores concre-tos. Estas relaciones se establecen en la dimensión mundo de la vida y en el campo de la instrumentalización “organizacional o institucional, orientados hacia metas específicas y con relaciones problemáticas, que se definen en cada sociedad y momento”43.

41 Cabrera Daniel H. Ensayo: Imaginario Social, comunicación e identidad colectiva. Las funciones de las significaciones imaginarias sociales. Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, 2004, p.5

42 Garretón, Manuel Antonio. Cambios sociales, Actores y Acción Colectiva en América Latina, Orientaciones Analíticas, A. El paradigma clásico de reflexión y acción. Serie 56 de Políticas Sociales, Publicación de la CEPAL, División de Desarrollo Social, Santiago de Chile, 2001 p. 9

43 Véase una definición y clasificación de los movimientos sociales en Touraine (1997). Otras visiones en Gohn (1997) y Touraine (1989). Una concepción alejada de la que se plantea aquí es la de McAdam, McCarthy y Zald (1998).

52 / Un grito en la sierra

Una de las principales problemáticas a este respecto, es considerar la presencia de elementos subjetivos o valoraciones específicas, relacionados con los intereses particulares de cada uno de sus miembros. De acuerdo al grado de armonía con que logren convivir dichos elementos, existe una probabilidad mucho mayor de adoptar acuerdos efectivos y de garantizar una participación estable en el tiempo.

De este modo, conviene revisar —partiendo de que los diversos individuos tengan intereses en común— por qué, cuándo, o en qué condiciones pueden llegar a actuar conjunta-mente en función de esos intereses. “La acción colectiva aparece-ría en este sentido como un subproducto de los incentivos selectivos que existan para la participación en la acción”44. Se trata ahora de pensar una cuestión decisiva en la formación de movimientos estudiantiles, y, por cierto, decisiva en el modelo pedagógico social; me refiero al tipo de incentivo selectivo que propicia la participación de los estudiantes en la sociedad.

No debiésemos asumir que estos actores tienen la obli-gación de actuar de manera conjunta, aún en función a deter-minados intereses compartidos, pues cada uno de ellos, con justa razón, pudiese suponer que su esfuerzo individual será superior al beneficio que obtendrá de la acción colectiva. Sin embargo, a diferencia de otros actores sociales, el vínculo que une al cuerpo estudiantil con la realidad social es mucho más profundo, cuando menos, por dos razones:

La universidad, como agente social, importa la aplica-ción de un proyecto político institucional propio que necesa-riamente esté ligado al proceso de construcción de la sociedad, y, en este sentido, su realización y desarrollo no le es indife-rente. “En América latina los diversos proyectos políticos formulan igualmente modelos pedagógicos adecuados a sus fines. Por ello no es 44 Paramio, Ludolfo. Revista: Leviatán 79: 65-83, 2000. Artículo: Decisión racional y acción

colectivo. 2. El problema de la acción colectiva. Unidad de Políticas Comparadas, (CSIC, Madrid), España. 2000, p.7

Cristhián G. Palma Bobadilla / 53

difícil suponer que los regímenes de nacionalismos populares tienden, aunque resulte difícil conseguirlo, a dar participación popular en la educación, claro que implementadas de muy diversas maneras”45.

En segundo lugar, dado que la discusión actual en materia de educación continúa siendo la de sus albores, ¿es la educación un proceso emancipador, o esta se refiere, más bien, a un momento particular del tipo endocultural, que pro-picia la continuidad de una sociedad? Existe consenso en que la construcción de la sociedad está estrechamente vinculada al éxito de sus procesos formativos, pero la educación es mucho más que esto; debemos comprenderla “como el proceso de trans-misión, consolidación, creación y recreación de la cultura, y desde esta perspectiva es un proceso interactivo permanente individual y colectivo, que se da entre sujeto/s y medio, entre saber popular y conocimiento científico”46. Esto nos lleva necesariamente al fe-nómeno de la praxis.

Desde el campo universitario, toda búsqueda por al-canzar la verdad es una aspiración social en el proceso de ela-boración de conocimiento. Dicha aspiración importa la com-prensión de un Otro como actor protagónico en la sociedad de cambio. “Ningún momento de la meta-física antropológica exige como la pedagógica escuchar la voz del Otro. En la pedagógica la voz del Otro significa el contenido que se revela, y es solo a partir de la revelación del Otro que se cumple la acción educativa”47.

45 Dussel, Enrique. La Pedagógica Latinoamericana. 5. La Eticidad del Pro-yecto pedagógi-co. Editorial Instituto de Estudios Bolivianos (IES), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Mayor de San Andrés, 2009, p.130

46 La Educación Popular- Concepto de Educación. [en línea]: documento extraído de Inter-net. [fecha de consulta: 26 de febrero de 2010]. Disponible en:

http://pedagogiadelaliberacion.blogia.com/2007/121603-la-educacion-popular-con-cepto-de-educacion.php

47 Dussel, Enrique. La Pedagógica Latinoamericana. 5. La Eticidad del Pro-yecto pedagógi-co. Editorial Instituto de Estudios Bolivianos (IES), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Mayor de San Andrés, 2009, p.130

54 / Un grito en la sierra

Normalmente, los movimientos estudiantiles presen-tan características propias de acuerdo a condiciones socio-históricas precisas, en cuanto a su organización y a la forma en que se relacionan con la sociedad; asimismo, en lo relativo a sus fines. Sin embargo, es posible identificar algunos de sus principales aspiraciones, conforme lo demuestra la experien-cia histórica. Estas han sido, por lo general, la modernización institucional, la autonomía universitaria, el cogobierno, la ex-tensión universitaria, la gratuidad o la periodicidad de las cá-tedras. Resulta visiblemente distinto el Movimiento Estudian-til de la Universidad Nacional de Córdoba a sus predecesores, en cuanto estos últimos constituyeron una generación de elite dirigente en los florecientes proyectos de Estado nacional.

Del mismo modo, la apertura y cambio estructural del mundo universitario, tras la reforma, con certeza repercutió en la formación de nuevos movimientos estudiantiles, no obstante su bandera de lucha haya sufrido ciertas variaciones en el tiempo.

Finalmente, “la educación para los movimientos sociales es un subsistema de educación programada e informal, orientando a complementar el conjunto de actividades educativas y formativas existentes en la sociedad”48. A partir del concepto de Educación Popular, podemos comprender este fenómeno como “un pro-ceso colectivo mediante el cual los sectores populares llegan a con-vertirse en el sujeto histórico, gestor y protagonista de un proyecto liberador que encarne sus propios intereses de clase”49, pero esto formará parte de otra investigación.

48 Moro, Wenceslao citando a Bengoa, José. Educación Popular: un acercamiento a una práctica libertaria [en línea]: documento extraído de internet. [fecha de consulta: 01 de marzo de 2010]. Disponible en: http://www.nodo50.org/pretextos/educ1.htm

49 Moro, Wenceslao. Educación Popular: un acercamiento a una práctica libertaria. Defi-niciones [en línea]: documento extraído de internet. [fecha de consulta: 01 de marzo de 2010]. Disponible en: http://www.nodo50.org/pretextos/educ1.htm

CAPÍTULO III

Universidad y tradición

La antesala de un siglo nuevo

Diversas relaciones de poder marcaron los años pre-vios al grito de Córdoba. A continuación, revisaremos algunos de los principales aspectos que suponen una composición del contexto en el que se llevó a cabo la Reforma Estudiantil:

I. Marco Político y Sociocultural dominante

“La aceleración del tiempo histórico cabe percibirla en la his-toriografía de los sucesos del siglo XX, si se le compara con la del siglo anterior en la América Latina, en donde prevalece el nudo gor-diano de las luchas por la Independencia”50.

El avance pueril a una sociedad moderna, es buena ra-zón para suponer una primera mitad del siglo XX, en la Amé-rica Latina, agitada y confusa.

Empalmando las marcas de más de trescientos años de régimen colonial y la creciente tensión a consecuencia de la irrupción política de diversos sectores divergentes, podremos comprender el ímpetu que marcó el contexto en el que apare-cería, tiempo después, el movimiento reformista universitario. Lesionada de sinuosas e imperfectas categorías y modos de subjetividad, la realidad social americana, por aquellos años, reviste el carácter dual de soñadora y pesimista.

En este sentido, mi objeto no es el estudio del proceso 50 Clementi, Hebe, compilado por Álvarez García, Marcos. Líderes políticos del siglo XX en

América Latina. Hipólito Yrigoyen. LOM Ediciones. Primera Edición, Santiago de Chile, 2007, p. 67

56 / Un grito en la sierra

de reforma desde una perspectiva estructural sino su germen, aquél que encierra una dimensión simbólica de frondosa ri-queza en el tejido cultural del movimiento en cuestión.