La torre de Toya: consideraciones acerca de su cronología

Transcript of La torre de Toya: consideraciones acerca de su cronología

INTRODUCCIÓN

La zona objeto de nuestro estudio perte-nece a la Comarca del Guadiana Menor. Setrata de un territorio centrado en la vega delrío Toya, afluente del Guadiana Menor, y algu-nos de sus tributarios: el Barranco del Castillo,la Rambla del Piojo, etc. que la convierten enuno de los puntos de acceso a la Sierra de Segu-ra-Cazorla. El sur de la vega está limitada porla Serranía de Toya, con unas altitudes mediasque oscilan entre los 550 m, en el Cerro delCastillo, y los 420 m de la vega del río.

El lugar, situado a 6 km de la población dePeal de Becerro (Jaén), corresponde al empla-zamiento de la antigua ciudad ibero-romana deTugia, aunque la secuencia histórica del asen-tamiento comienza en la edad del cobre, lle-gando a época almohade. En el punto más ele-vado se localiza la Torre de Toya, objeto de esteestudio 1.

La ciudad se ubicaba presumiblemente enla ladera noroeste del cerro, donde aparecendispersos numerosos fragmentos de "terra sigi-llata" itálica, gálica e hispánica que nos dan unacronología del siglo I. Plinio y Ptolomeo le adju-dican el estatus de municipio flavio. En el sigloII la mayoría de las ciudades experimentaron unafuerte crisis que motivó su abandono con elconsiguiente proceso de ruralización (CHOCLÁN,

CASTRO, 1988; ABASCAL, ESPINOSA, 1989). A pesar de

ello, parece que Tugia siguió ampliamente pobla-da, como lo demuestra la presencia de "sigilla-tas" paleocristianas que pueden fecharse haciamediados del siglo V, y que aparecen en lamisma zona que las anteriores. El empleo demateriales reutilizados en la torre, como luegoveremos, indica que la construcción de éstatuvo que ser posterior al auge de la ciudad, muyposiblemente después del siglo V.

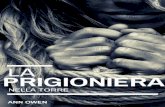

LA TORRE DE TOYA.CARACTERÍSTICAS FORMALES

La torre de Toya (Lám. 1) presenta una plan-ta cuadrada de 11 metros de lado. Su alzadomuestra dos cuerpos claramente diferenciados.El primero está formado por una estructura depiedras irregulares unidas por argamasa, apa-rentemente rica en cal, forrada al exterior porsillares de época romana reutilizados. Muestrade ello es el empleo de una inscripción (Lám.2), una quicialera, un sillar almohadillado aisla-do, etc. El aparejo de los mismos es a soga ytizón trabando éste con la argamasa, lo queproporciona gran solidez a la estructura. Los silla-res aparecen enripiados con piedras pequeñas,argamasa y cerámica. En el muro este se encuen-tra una cruz griega grabada en uno de los silla-res que pensamos sería la marca de un taller ode un artesano. En el interior, se utiliza el silla-rejo con un aparejo a soga que presenta elmismo tipo de argamasa que en el exterior. La

La torre de Toya: consideraciones acerca de su cronologíaIrene Montilla Torres. Sonia Pérez Alvarado *

* Área de Historia Medieval. Departamento de Territorio y Patrimonio Histórico. Universidad de Jaén.

1 Nuestro más sincero agradecimiento a D. Juan R. Montilla Torres y D. francisco Martínez Quirce.

altura de este primer cuerpo varía en funciónde la pendiente del cerro, oscilando entre los2.30 m de la cara norte y los 4.45 m de la sur.

En el segundo cuerpo, el material cons-tructivo empleado es radicalmente distintopasándose de los sillares al tapial, del que aúnse conservan hasta cuatro cajones completosde unos 80 cm cada uno.

De este modo, la torre constaría de, almenos, dos plantas y quizá una terraza, comose puede obsevar por las huellas de posiblesvigas. Suponemos que el acceso a las distintasplantas se resolvería mediante una escalera dela que no hemos encontrado resto alguno, qui-zás por ser de madera.

En cuanto a la puerta de acceso a la torre,sólo cabe situarla en el muro norte puesto quees el único que presenta un gran vano. Ade-más, ésta es la cara más destrozada, con dife-rencia, sobre las otras, siendo también la partemás accesible. Se trataría de una puerta enaltura, es decir, situada en el tramo medio, pues-to que no aparecen quicialeras ni ningún otroelemento consustancial a la misma.

El interior se divide en dos espacios por unmuro medianero con dirección norte-sur deunos 90 cm de ancho. En la zona que quedaal este se construye un aljibe de tapial de con-siderables dimensiones, al tiempo que se relle-na la otra, también con tapial, con el fin dedarle una mayor consistencia al aljibe, impi-diendo así su fragmentación. Podemos suponer,en función del material constructivo utilizado,que tanto esta construcción de tapial como elsegundo cuerpo de la torre, serían coetáneos.

Posteriormente, la torre sufre otra modifi-cación con la construcción de una nueva bóve-da en el aljibe, de la que se conserva su arran-que (Lám. 3). Los sillares presentan una argamasade color rojizo rica en yeso.

En el exterior de la torre y aprovechandola orografía del terreno, se podía apreciar unlienzo (Lám. 4) que con toda probabilidad for-maría parte de una muralla (destruida en laactualidad). Estaba construida a base de mam-

postería trabada con la misma argamasa rojizaque encontramos en el aljibe. Los restos sesituaban en la ladera noroeste y, por su direc-ción, parece que cerrarían el perímetro queocupa la meseta inmediata a la torre. Consta-ba de varias torres macizas, situadas a una dis-tancia de 11 m aproximadamente, así como deun acceso en pasillo recto que no presentabaninguna complejidad aparente en su estructu-ra. Probablemente se levantaba sobre los res-tos de otra muralla o elemento defensivo deépoca anterior, puesto que debajo de la mismaencontramos una hilada de piedras sin argamasa,de la que desconocemos su cronología.

Aunque pudiera pensarse que la torre res-ponde a un único periodo histórico debido alenrase del primer cuerpo, toda una serie decuestiones y, fundamentalmente, el empleo dedistintos materiales constructivos, nos inducena pensar que estamos ante, al menos, dosmomentos cronológicos distintos como estu-diaremos a continuación.

CRONOLOGÍA

Época visigoda.

Resulta extremadamente difícil determinarlas características del núcleo de población queen estas fechas existía en la zona, ya que la cerá-mica de los siglos VI y VII encontrada es muyescasa, si bien hay que tener en cuenta que losestudios cerámicos de este periodo no estánmuy desarrollados aún. Por lo general, la esca-sez de materiales suele interpretarse comoresultado de una reducción de la poblaciónque habita en el lugar del que se trate.

No debemos olvidar que, según diversosautores (CHOCLÁN, CASTRO, 1988; SALVATIERRA, 1992;

ACIÉN, 1995 , etc.), en este periodo se produce lacrisis generalizada de la ciudad romana queconlleva la desarticulación del sistema que lareproducía socialmente. Así, en los casos de Cás-tulo, Isturgi, Iliturgi, etc. se aprecia claramenteuna reducción del perímetro urbano en rela-ción al existente en la época de su apogeo. Sinembargo, esta afirmación debe matizarse enfunción de las zonas que se analicen. Buena

12

muestra de ello son los resultados obtenidosa partir de las excavaciones arqueológicas encurso en la ciudad visigoda de Recópolis, fun-dada por Leoviglido, y en el Tolmo de Minate-da (Hellín, Albacete). En este último caso, sepuede observar su "regeneración" durante esteperiodo como nudo de comunicaciones entrebizantinos y visigodos (OLMO, 1992; GUTIÉRREZ, 1996).

Por su parte, las fuentes escritas visigodassiguen calificando ciertos núcleos de poblacióncomo ciudades, lo que ha llevado a algunosautores a defender la permanencia de las mis-mas (SALVADOR, 1990). Sin embargo, en la mayo-ría de los casos se trata de sedes episcopalesque no cumplen las funciones que se conside-ran mínimas para hablar de ciudad, es decir,presencia de un mercado, existencia de un arte-sanado, así como de unos órganos administra-tivos que la articulen (TORRES BALBÁS, 1971).

De este modo, y en función del escaso ma-terial arqueológico fechable en este periodohallado en nuestra prospección, es razonablesuponer que la antigua Tugia no es ajena alproceso que acabamos de describir. Posible-mente había entrado en un periodo de deca-dencia y de reducción importante de su pobla-ción, pero es necesario situar ésta en el contextoconcreto de la zona.

A partir del siglo V se producen grandescambios en Occidente, incluida la Península Ibé-rica, cuando el Imperio Romano es desborda-do y ocupado por los invasores germanos, quecrean a su vez varios reinos sobre los territo-rios de las antiguas provincias. En concreto, enla Península, tras casi medio siglo de vicisitudesse harán con el poder los visigodos, estable-ciendo su capital en Toledo, y tratando de domi-nar todo el conjunto peninsular, aunque pare-ce que hasta Leovigildo el valle del Guadalquivirescapará a su control.

Es en este marco donde hay que situar lainvasión bizantina de la Península en el 551,ocupando una franja comprendida entre el cabode la Nao y Gibraltar que se adentraba en tie-rras de la Bética y la Cartaginense y que reci-birá el nombre de Spania. Será Leovigildo (569-603) quien intente consolidar unas fronteras

seguras con los bizantinos, empujándolos haciala costa y alejándolos del rico valle del Gua-dalquivir que pretendía controlar. De este modo,lanzará una gran ofensiva entre el 570 y 571que culminará con la conquista de Basti, Acciy Asidona (GARCÍA, 1991).

Dada su situación, hay dos momentos enque Tuia pudo pasar a dominio visigodo. O fuecontrolada por Leovigildo antes del ataque aBaza o lo hizo durante la misma campaña, pues-to que es improbable que dejase una localidadde aparente importancia en manos enemigasen su retaguardia (SALVATIERRA, 1996).

Sin embargo, el territorio al que la mismada acceso, la Sierra de Segura-Cazorla que,según las fuentes visigodas parece correspon-der a la Orospeda, fue la zona del Alto Gua-dalquivir que resistió más tiempo al dominio visi-godo. Amparados en las dificultades del terreno,sus habitantes permanecieron independienteshasta el 577, momento en que Leoviglido lanzóuna campaña específica contra ellos, en el cursode la cual conquistó, según las fuentes visigo-das, ciudades y castillos.

No obstante, Thompson considera que lazona dependía en alguna forma de las grandespoblaciones del valle del Guadalquivir en manosde la aristocracia hispano-romana, y que sehabría hecho independiente tras la conquistade Córdoba por los visigodos en el 572, cons-tituyendo un peligro potencial para la estabi-lidad del área recién conquistada por Leovi-gildo (THOMPSON, 1969). Es posible que en estemarco de continuas luchas y con la cercanía del"limes" bizantino se construyese la torre deToya.

Cabría pensar que nos encontramos fren-te a una obra encargada por el Estado visigo-do y ejecutada por un ingeniero que conocíalas reglas de la poliorcética, ya que se trata deuna obra de relativa envergadura. De estemodo, la torre se constituiría o bien como ele-mento para la defensa de la población frentea los bizantinos o bien para el control de lamisma, puesto que no domina ningún paso sinoel valle sobre el que se asienta la ciudad. Estaconstrucción, por tanto, formaría parte de la

13

política que los visigodos desarrollarán contralos bizantinos con posterioridad a Leovigildo.

Otro elemento de la misma sería la aplica-ción a este lugar de la ley antijudía de Sisebuto(612-621), publicada en los primeros meses desu reinado y en la que aparecen una serie deterritoria con el nombre de ciudades, en las quese encontrarían comunidades judías lo suficien-temente significativas como para que el monar-ca godo les dedicase una ley específica. Estándistribuidas a lo largo del valle medio y alto delGuadalquivir. Se trata de Aurgi, Barbi, Beatia,Egabrum, Epagrum, Iliturgi, Sturgi, Tuia, Tutugi.

Se encarga su ejecución a las dos institucionesmás importantes del reino visigodo: Estado eIglesia, implicando específicamente a los tresobispos de la zona: Agapio de Córdoba, Ceci-lio de Mentesa y Agapio de Tucci, y a los iudi-ces de los nueve territoria citados. Además, laley debía ser cumplida antes del uno de juliodel 621 (SALVADOR, 1990; GARCÍA, 1991). F. Salvadorha señalado a este respecto la irregularidadque supone el hecho de que no se mencioneal obispo de Egabrum (SALVADOR 1990). La únicaexplicación plausible es que dicha sede estu-viese vacante en esos momentos.

Debemos tener en cuenta que, aunque porlo general se coincide en que la reiteración deleyes es un claro indicio de que las mismas nose cumplían a plena satisfacción del poder quelas dictaba, y que ello es de aplicación a la legis-lación antijudía (los hebreos seguían mante-niendo grandes valedores entre los hispanoro-manos e incluso entre la aristocracia cristianay los obispos), no puede descartarse que éstaen concreto tuviera una mayor eficacia ya quees la única que se aplica a lugares específicosy cuya puesta en práctica se encarga a perso-najes concretos a los que se hace responsablesantes de una fecha preestablecida. Además,según García Moreno (1991), la nueva legisla-ción intentaría atacar a los sectores más ricose influyentes de la comunidad judía, que consus dádivas y sobornos debían de haber bur-lado las legislaciones anteriores.

Si observamos en el mapa (Fig. 1) la situa-ción de los lugares recogidos en la ley, parece

que pueden diferenciarse dos grupos. El primeroestaría formado por Tutugi, Tuia, Beatia, Aurgi,Sturgi e Iliturgi, que tendrían el Guadalquivircomo eje de comunicación, y el segundo agru-paría a Epagrum, Egabrum y Barbi, a través delGuadalhorce y el Genil.

Debemos tener en cuenta que el comer-cio se encontraba en gran medida en manosde las comunidades judías (AGUIRRE, SALVATIERRA,

1989), en parte por pertenecer a las coloniasde mercaderes situadas en las costas meridio-nales, y en parte porque la continua legislaciónen su contra les reducía los campos económi-cos en los que desenvolverse (SALVADOR, 1990).

En esta situación, podríamos suponer laexistencia de un intercambio de productosdesde Carthago Spartaria, donde además exis-tía una importante comunidad judía, con las ciu-dades que conformarían el primer grupo (Tutu-gi, Tuia, Beatia, Aurgi, Iliturgi, Sturgi) con el ejeGuadiana Menor-Guadalquivir como ruta bási-ca; y desde Malaca con Barbi, Egabrum y Epa-grum, con el eje Guadalhorce-Genil. De estemodo, con la ley antijudía se impide la conti-nuación de las redes comerciales con la zonabizantina, intentando ahogar esta última (comohipótesis puede suponerse que los bizantinosestarían interesados en recibir sobre todo pro-ductos de consumo, entregando a cambio obje-tos de lujo), al tiempo que se les asestaba ungolpe decisivo a las comunidades judías, queserían las menos interesadas en la expulsiónde los bizantinos por motivos obvios y de lasque quizás se temía una actitud favorable hacialos mismos.

Hay que tener en cuenta que esta ley pre-cede en pocos meses a la conquista, por Sise-buto, de Malaca y Sidona, a partir de las basesestratégicas del Alto Guadalquivir, con lo quela provincia imperial debió de quedar reduci-da a una limitada franja territorial en torno ala importante plaza fuerte de Carthago Spar-taria (GARCÍA, 1991).

Por otra parte, el acoso a las comunidadeshebreas podría considerarse como el puntofinal del proceso de desintegración de la ciu-dad, iniciado en el siglo II.

14

En función del material cerámico encontra-do, junto a la mención de Tuia en las fuentesvisigodas; de la situación estratégica de la zonacon respecto al control del limes bizantino -so-bre todo si tenemos en cuenta el carácter fluc-tuante intrínseco a todo limes; de las revueltascampesinas de la zona; y, fundamentalmente,del aparejo utilizado en su construcción que noes característico de construcciones romanas niislámicas y del que sólo conocemos un parale-lo en la Península, concretamente la torre deacceso del yacimiento del Tolmo de Minateda(Hellín, Albacete), fechada por sus excavadoresen época visigoda, planteamos la posibilidad desu construcción por parte del Estado visigodocomo ya hemos señalado anteriormente.

No obstante, existe una importante dificul-tad. Hay noticias de la existencia en la torre deuna inscripción, desaparecida de su lugar al pare-cer ya en el siglo pasado, aunque ha sido cita-da repetidamente por distintos autores, emple-ando las primeras descripciones que se hicieron.

Se trata de una inscripción monumental conuna única línea de texto ocupando su partesuperior y dos grandes discos con una estrellade seis puntas cada uno, en la parte inferior(GONZÁLEZ, MANGAS, 1991).

El primero en mencionarla es F. SalvadorLaín y Rojas en carta con fecha de 24 de sep-tiembre de 1818 y dirigida al, por aquel enton-ces, Director de la Real Academia de la His-toria, D. Francisco Martínez Marina. Esta carta,junto con las observaciones realizadas a algu-nos de los datos recogidos en la misma, efec-tuadas en octubre del mismo año por D. JoséAntonio Conde, miembro también de la Aca-demia, y las de otros autores posteriores comoHübner, fueron recopiladas en 1909 por el P.Fidel Fita.

Según Laín y Rojas, la inscripción se encon-traba en el lado norte de la torre de Toya. Elescaso texto lo interpretó como "FANTE LERA-VIO" y lo tradujo "por haber hablado Leravio".Además pensaba que se trataba de una piezamuy antigua "y de los tiempos en que no esta-ban las Gentes de la tierra mui acostumbradosal Alphabeto Latino ó Romano" (FITA, 1909:470).

El propio J. A. Conde contradice al erudi-to local. Para este miembro de la Academia, elcarácter de la inscripción es tal que "no puedehacerse juicio de su verdadera lectura, y meparece de tiempo Góttico" (FITA, 1909:476).

A. Hübner en su Inscriptiones Hispaniae Chris-tianae, publicado en 1871, al igual que en elsuplemento del mismo, editado en 1900, reco-ge la inscripción citando a Laín y Rojas. Seña-la que se encuentra una copia de la misma enel Museo Arqueológico de Madrid (actual MuseoArqueológico Nacional) y otra en el de Gra-nada, realizadas por Manuel de Góngora. Aligual que Conde, plantea una cronología visi-goda para la misma, fechándola en el siglo VIIIy no en el VI como se ha deslizado en la reco-pilación de González y Mangas (1991). Al mismotiempo, baraja la posibilidad, siguiendo a Méli-da, de que se tratase de un fragmento quecontinuaría en otra lápida. No parece conven-cerlo la lectura que realizó Gómez Morenosegún la cual en la inscripción pondría "AD TE,LERARIO" y opta por AD(c)ELERARI O (bitumtuum ut celerius recipiare in caelum) (HÜBNER,

1871 nº 173 y 1900 nº 402).

Fidel Fita recogerá en1909 las interpreta-ciones de Laín, Conde y Hübner, haciendo unanueva revisión cuya conclusión, en cuanto a sucronología, seguirá la línea defendida por los dosúltimos autores en el sentido de considerarlavisigoda, pero señala que el tipo paleográficoque presenta la inscripción es claramente "visi-gótico del siglo VII", y cambia radicalmente lainterpretación hecha hasta ese momento, ya quela identifica como el primer versículo del salmo122 "AD TE LEVAVI O(culos meos, qui habitasin caelis)" (FITA, 1909:476-477).

En 1962, J. Vives publicará un nuevo estu-dio de la misma. Su lectura sigue la línea de lasanteriores aunque sólo cita a Hübner del queúnicamente afirma que "no entendió nada"(1962:118). Vives la considera una inscripciónmonumental bien del coro, bien de otra partede la iglesia, llegando a la conclusión de que sucorrecta lectura sería "+AD TE LEBAVI O(culosmeos)" tratándose, por tanto, del "principio bienconocido del salmo 112" (VIVES, 1962).

15

Como vemos, las traducciones de Fita yVives coinciden; ahora bien, el número del salmoindicado por Vives es distinto del que señalóFidel Fita, que es quien lleva razón. Más recien-temente, C. González y J. Mangas (1991) hanelaborado una nueva compilación en la quesiguen en todo a Vives. Aunque debemos seña-lar que la transcripción que recogen estos dosúltimos autores y que atribuyen a Mommsen,es la misma que planteara Hübner, que no nom-bra a su compatriota en ningún momento.

Igualmente, hay discordancias en el térmi-no "levavi" que F. Fita escribe con V en amboscasos y J. Vives con B y V, lo que plantea unnuevo problema puesto que en latín este voca-blo, que procede del infinitivo "levare", se escri-be con V. Sin embargo, en epigrafía es fre-cuente la confusión entre B y V por lo queambas transcripciones serían correctas2.

De ser cierto que esta inscripción se encon-traba situada realmente en la torre, y de con-firmarse la cronología visigoda de la misma, dela que pensamos debería plantearse una nuevarevisión por las dudas que aún presenta, ten-dríamos que desechar la hipótesis planteadaacerca de la construcción de la torre en épocavisigoda siendo, evidentemente, posterior a lamisma, como consideraremos más adelante.

Además de esta inscripción, J. Eslava (ESLA-

VA y CEREZO 1989) menciona otra a la que otor-gan una cronología árabe y que, según él, habríasido arrancada de la torre en 1935. Sin embar-go, no hay ninguna otra noticia al respecto, ymucho menos sobre su posible contenido,época, etc.

Época islámica.

Las fuentes islámicas no nos dan noticia deToya hasta al-Idrisi, geógrafo ceutí del siglo XII,que la califica como "hisn Tuya", aludiendo posi-blemente tanto a la torre como a la muralla,que quizás en esos momentos ya la rodeaba.

Resulta difícil establecer lo sucedido entrelos siglos VIII y XII. Pese a la falta de docu-mentación, podemos plantear para el siglo VIIIuna continuidad con el poblamiento del últimomomento visigodo, ya que por un lado habríahabido cierta permanencia de la población enel solar de la antigua ciudad visigoda de Tuia,que se extendía por las laderas norte y oestedel cerro y en su cumbre, así como por la pre-sencia de otros núcleos menores.

A finales del siglo IX debemos mencionarlas continuas sublevaciones muladíes que seestán produciendo en todo el territorio de Al-Andalus en respuesta al intento de centraliza-ción del emirato cordobés. En este sentido,observamos que el territorio de Toya no esajeno a estas convulsiones, concretamente alas que se produjeron durante el emirato de'Abd Allah (888-912), bajo el control de loshermanos Banu Habil. El mayor de ellos, Mun-dir, controló de forma efectiva las fortalezasque cabría situar entre la Sierra de Cazorla yla Depresión del Guadiana Menor ocupandolas ya existentes e incluso construyendo otras.Dirigiendo al resto de sus hermanos, y siguien-do la conducta habitual entre la mayoría de los"encastillados", alternaron la lealtad con la rebel-día en su relación con el emir, según su con-veniencia (AGUIRRE, JIMÉNEZ, 1979).

Es en este contexto donde debemos situarel problema cronológico de la torre. Hemosplanteado ya los problemas que existen paradefender una cronología visigoda. Por otro lado,tradicionalmente se ha venido manteniendo enla historiografía una cronología islámica bajo-medieval (siglos XII-XIII), siendo J. Eslava elúnico que, muy recientemente, ha sugerido unacronología califal (ESLAVA y CEREZO 1989).

Por nuestra parte, no creemos que la pri-mera fase pueda pertenecer a ninguno de esosmomentos, ya que en época bajomedieval nose produce el reaprovechamiento de materia-les romanos en la forma en que aquí sucede,y tenemos el cercano ejemplo de la torre de

16

2 Agradecemos la inestimable colaboración prestada por el Dr. D. Juan Higueras Maldonado en el esclarecimiento tanto del texto deHübner como en la identificación del salmo.

Sta. Eufemia en Cástulo, de construcción almo-hade, en la que no se reutilizan sillares pese ala abundancia y proximidad de los mismos. Unacronología de época omeya es bastante plau-sible si tenemos en cuenta algunas caracterís-ticas técnicas, como el empleo de varios silla-res seguidos dispuestos a tizón. No obstante,la propia irregularidad general del conjunto, yla reutilización de sillares romanos nos hacedudar de que se trate de una obra oficial,mucho menos califal, ya que los casos en queeso sucede son excepcionales.

Sin embargo, sí pudiera ser una construc-ción del siglo IX, una de esas fortificacionesrealizadas por muladíes rebeldes y citadas porlas fuentes. No debemos descartar la posibili-dad de que los propios B. Habil llevarán a efec-to la ejecución de la torre contando para ellocon el material suficiente (todavía hoy puedeencontrarse gran cantidad de sillares en la zona).Avalaría esta hipótesis:

1. Utilización de grandes sillares imitando asílas grandes construcciones emirales, queparecen ser frecuentes desde ‘Abd al-Rah-man II.

2. Esto explicaría la presencia de las inscrip-ciones latinas que ya hemos señalado. Tra-tándose supuestamente de una construc-ción muladí no sería extraño que quedaranal exterior, exhibiéndose de forma “propa-gandística” para manifestar la superioridadlatina frente al dominio árabe. Aunque con-trasta el hecho de que la única inscripciónque aún permanece en su lugar, es de muydifícil lectura.

De este modo, la torre pudo ser construi-da por este grupo muladí con el fin de con-trolar y extorsionar a la población del entorno.

Tras el triunfo final del Estado cordobés conla instauración del Califato y con la consiguienteeliminación de todos los grupos rebeldes, latorre quedaría bajo dominio estatal para el con-trol del entorno.

Al principio del dominio de almorávides yalmohades se refiere la única cita que tenemos

sobre Toya en época islámica. La cita, sin embar-go, se limita a indicar la distancia existente desdela misma a Jódar y a Quesada, lo que parecesugerir que era una zona de paso (AGUIRRE, JIME-

NEZ 1979). El hecho de que se mencione reve-la que el lugar de Toya tenía cierta importan-cia, y ésta sólo parece posible relacionarla conla propia torre, construcción que inevitable-mente debía de llamar la atención.

En esta época, los territorios de Al-Anda-lus, en general, y de Jaén, en particular, se carac-terizarán por ir pasando de mano en manocomplejizando enormemente el estudio de esteperiodo. Así, la situación política para la actualprovincia de Jaén podría resumirse de la siguien-te forma:

1147-48: Alfonso VII conquista Úbeda y Baeza.

1157: Alfonso VII pierde estos territorios comoconsecuencia del contrataque almohade.

1159: Jaén es ocupada por Ibn Hamusk (yernode Ibn Mardanis). Dominio andalusí indepen-diente hasta 1169.

1169: Ibn Hamusk reconoce el gobierno almo-hade, aunque siguió al frente de la ciudad de Jaén.

1225-1226: ocupación de las tierras jiennensespor Fernando III.

1226: conquista definitiva de Baeza.

En algún momento durante este periodo, anteel progresivo avance de las tropas cristianas, la torrede Toya se reestructura profundamente. Estaremodelación consistiría en el levantamiento deun segundo cuerpo de tapial y en la construc-ción del aljibe, como ya hemos señalado.

En cuanto a la última reforma de la torre(nueva bóveda del aljibe), así como de la mura-lla no podemos dar una fecha exacta debidoa la escasez de información, aunque supone-mos, en función del tipo de argamasa, queambas se realizarían en la misma fecha. De estemodo, podemos sugerir una cronología o biende finales de época almohade, o bien de épocacristiana. Las fuentes cristianas nos hablan dela conquista en 1231, por el arzobispo de Tole-do, Rodrigo Ximénez de Rada, de Tíscar yCazorla, junto con otras fortalezas y aldeas dela zona que custodiaban el "paso" del Guadia-

17

na Menor, que comunicaba el valle del Gua-dalquivir, con las Hoyas de Guadix y Baza (QUE-

SADA, 1989). Evidentemente, Toya sería uno delos lugares conquistados, quedando incorpora-da al adelantamiento de Cazorla. Después de1310 pasa, junto al territorio de Quesada, a lajurisdicción de Úbeda.

PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL ASENTAMIENTO

En las sucesivas visitas a Toya que a lo largode este estudio hemos realizado, hemos podi-do observar la sistemática destrucción que seestá llevando a cabo en el Cerro del Castilloy alrededores.

En una primera actuación, se procedió auna reforestación de pinar del 100% del Cerrodel Castillo y aledaños. Los efectos negativosse hicieron palpables inmediatamente, comoconsecuencia de las remociones de tierra oca-sionadas por la pala mecánica con la que se eje-cutó la reforestación. Tales remociones conlle-varon la alteración del registro arqueológico. Másgraves aún serían los efectos que hubiera cabi-do esperar en el futuro puesto que, con lamasiva reforestación de pinar, y debido al par-ticular crecimiento de esta especie, los dañosserán plausibles no sólo en el subsuelo sino enlas estructuras emergentes todavía hoy. Con-cretamente, las plantas ocupan el interior delos pequeños bastiones que conforman el lien-zo de muralla e incluso podíamos encontrar algu-nas en contacto con la propia torre.

Unos meses después, se procedió a unanueva actuación en Toya por parte de la Agen-cia de Medio Ambiente. En este caso, se tratade la ejecución de un amplio cortafuegos queatraviesa el cerro del castillo y lomas contiguas(Lám. 5). Los costes en materia patrimonial sonde indudable magnitud puesto que arrasa partede la Tugia ibero-romana y el lienzo de mura-lla (la torre, afortunadamente, la rodearon).Resulta cuando menos chocante la política pre-ventiva contra incendios forestales seguida eneste caso, puesto que la reforestación de laloma, como era de esperar por las caracterís-ticas físicas del medio, no obtuvo éxito alguno.

BIBLIOGRAFÍA

ABASCAL, J. M.; ESPINOSA, U. (1989): La ciudad hispa-no-romana: privilegio y poder. Logroño.

ACIÉN, M. (1994): Entre el feudalismo y el Islam. ‘UmarIbn Hafsun en los historiadores, en las fuentes y en la his-toria. Jaén.

ACIÉN, M. (1995): La fortificación en Al-Andalus, La arqui-tectura militar del Islam Occidental. Madrid.

AGUIRRE, F. J.; JIMÉNEZ, M. C. (1979): Introducción al Jaénislámico. Jaén.

AGUIRRE, F. J.; SALVATIERRA, V. (1989): "Cuando Jaénera Yayyan", Historia de Jaén, vol. II, pp. 453-390. Jaén.

AL-IDRISI (1968): Kitab Nuzhat al-mustaq fi-jtiraq al-afaq.ed. y trad. de R. Dozy y M.J. Goeje, reimpr. Amsterdam.

CASTRO, M.; CHOCLÁN, C. (1988): "El poblamiento ruralde la Campiña de Jaén en época imperial", Dedalo, vol.26, pp. 119-137. Sao Paulo.

DUTRIPON, F.D (1986).: Bibliorum Sacrorum Concordan-tiae. Hildesheim.

ESLAVA, J.; CEREZO, F.; (1989): Castillos y atalayas delreino de Jaén. Jaén.

FITA, F. (1909): "Fr. Salvador Laín y Rojas. Dos cartas iné-ditas de este franciscano ilustre", Boletín de la Real Aca-demia de la Historia, LV, cuad. VI, pp. 465-487. Madrid.

GARCÍA MORENO, L. A. (1989): Historia de España Visi-goda. Madrid.

GONZÁLEZ, C.; MANGAS, J. (1991): Corpus de Inscrip-ciones Latinas de Andalucía. Jaén. Vol. III. Sevilla.

GUICHARD, P.; CRESSIER, P.; BAZZANA, A. (1988):Les châteaux ruraux d’Al-Andalus. Histoire et archéologie. deshusun du sud-est de l’Espagne. Madrid.

GUTIÉRREZ, S. (e. p.): "La ciudad en la Antigüedad Tar-día en el Sureste y Levante: la reviviscencia urbana en elmarco del conflicto grecogótico", Complutum y las ciuda-des hispanas en la Antigüedad Tardía (Alcalá de Henares,1996).

HÜBNER, E. (1871): Inscriptiones Hispaniae Christianae.Berlín.

HÜBNER, E. (1900): Inscriptionum Hispaniae ChristianarumSupplementum. Berlín.

OLMO, L. (1992): "El Reino Visigodo de Toledo y los terri-torios bizantinos. Datos sobre la heterogeneidad de laPenínsula Ibérica", Coloquio Hispano-Italiano de Arqueolo-gía Medieval (Granada, 1990), pp.185-198. Granada.

PAVÓN, B. (1994): "Arte, arquitectura y arqueología his-panomusulmana (II)", Alqántara, XV, pp. 297-321.

QUESADA, T. (1989): "La época bajomedieval", Historiade Jaén, vol. II, pp. 491-519. Jaén.

18

SALVADOR, F. (1990).: Hispania Meridional entre Romay el Islam. Economía y sociedad, Granada.

SALVATIERRA, V. (1995): "Continuidad y discontinuidadRomano-Islámica. La campiña de Jaén", Boldrini, E; Fran-covich, R.: Acculturazione e mutamenti prospettive nell’arche-ologia medievale del Mediterraneo. Florencia.

THOMPSON, E. A. (1971): Los godos en España. Madrid.

TORRES BALBÁS, L. (1971): Las ciudades hispanomusul-manas. Madrid.

VIVES, J. (1962): Inscripciones cristianas de la España roma-na y visigoda. Barcelona.

19

RESUMEN:

En este artículo se estudian las distintas fases cons-tructivas de la Torre de Toya planteándose distintashipótesis acerca de su cronología. Para ello nos basa-mos en la prospección de la zona, en la recogida delo ya publicado acerca de la misma y en el análisis desu contexto histórico.

PALABRAS CLAVE:

Arquitectura, torre, visigodo, bizantino, inscripción,hisn, muralla, almohade, castellano.

RÉSUMÉ:

Dans cet article, nous nous proposons d' étudier lesdifférentes phases de contruction de la "Torre deToya" (Peal de Becerro, Jaén), en portant de quel-ques hypothèses concernant sa chronologie. Pour cefaire, nous nous sommes fondées sur la prospectionde la zone, sur la bibliographie existante à ce sujet etsur l' analyse du contexte historique.

MOTS-CLÉ:

Architecture, tour, wisigoth, byzantine, inscription,hisn, muraille, almohade, castillan.

Saetabis (antes 589)

Carthago Spartaria

Elo (antes 610)

Ilici (625?)

Bigastri (post 589)

Iliberis Acci

Basti (570)

(570)

Corduba (572)Isturgi

IliturgiTutugiAurgi Tuia

Beatia

Malaca (613)

HispalisEpagrum

Barbi

Egabrum

Assidona (571)

Saguntia (607)Límite de las posesiones bizantinas

Fecha de ocupación por los visigodos

Ciudades con población judíamencionada en el decreto de Sisebuto

Fig.1. Frontera bizantina y situación de las comunidades judías nombradas en la ley antijudía de Sisebuto.

20

Lám.1. Vista general de la torre de Toya en su cara Sur.

Lám. 2. Detalle de una inscripción utilizada como sillar.