La cerámica celtibérica gris de imitación de vasos metálicos en el valle del Duero: propuesta de...

Transcript of La cerámica celtibérica gris de imitación de vasos metálicos en el valle del Duero: propuesta de...

CuPAUAM 27, 2001, pp. 23-62

La cerámica Celtibérica gris de imitación de vasos metálicos enel Valle del Duero: propuesta de sistematización y problemáticaen torno a su origen

J. F. Blanco GarcíaUniversidad Autónoma de Madrid

Resumen

Entre los años 130/125 y 75/70 antes de Cristo se estuvo fabricando en el centro de la Cuenca del Duero un tipode cerámica celtibérica en pastas grises, de superficies lustrosas y tacto céreo que imitan prototipos metálicos peroen la que convergen influencias de familias y grupos cerámicos diversos. En este trabajo hemos querido centrarnosen dos aspectos básicos de estas producciones: su ordenación tipológica y la compleja problemática existente entorno a su origen.

Palabras clave: Cerámica gris. Celtibérico. Valle del Duero.

Abstract

Among the years 130/125 and 75/70 B.C. it was fabricated on central territories of the Duero Valley, in Spain, atype of celtiberian wheel-turned pottery characterized by the grey coloration of the clay, the polish surfaces and thesmooth touch. This speciality constituted an imitation of metallic vessels, but we can to observe that another ceramicgroups and families prevailed on it. In this paper we are going to analysed two basic aspects: the seriation and theproblems about the origins.

Key words: Grey pottery. Celtiberian culture. Duero Valley.

1. CUESTIONES PREVIAS E HISTORIA DE LAINVESTIGACIÓN.

Dentro de las diversas especialidades alfare-ras que conforman esa realidad arqueológica queconocemos como cerámica celtibérica, el grupoconstituido por las grises y negras fabricadas enpastas muy depuradas y duras, de superficiesbruñidas o pulidas que les dan un característicobrillo metálico, tacto céreo, decoración incisa oimpresa -cuando la llevan-, y cronología tardíaque de nuevo son objeto de nuestra atención enestas páginas, es uno de los últimos que ha podi-do ser aislado y definido, al menos en sus pará-metros básicos. No obstante, aún existen aspec-tos importantes y cuestiones de detalle que exi-gen ser resueltos para con ello alcanzar una com-prensión si no total al menos lo más completaposible de todo cuanto rodea a esta parcela de lainvestigación del mundo material prerromanomeseteño. Quizá el de menor importancia seaencontrar un nombre adecuado con el que iden-tificar lo más ajustada y rigurosamente posible aeste grupo cerámico, pues aunque todos sabemosa qué productos nos estamos refiriendo cuandohablamos de “cerámica celtibérica gris estampi-llada”, “cerámica gris estampada cérea” o “cerá-mica gris de imitación de vasos argénteos”, locierto es que como términos plenamente válidos

de esas expresiones hemos de aceptar sólo sucoloración gris, la textura cérea de las superficiesexpuestas al tacto y a la vista, y la intencionali-dad de imitar recipientes argénteos o metálicosen general, notas identificativas no exentas deexcepciones, como son que también los haynegros y, más excepcionalmente, anaranjados,con las superficies simplemente alisadas y áspe-ras al tacto en algunos casos. La referencia alcarácter de producción decorada por medio deestampillas es sólo una verdad a medias susten-tada en la circunstancia de que del repertorio for-mal del grupo los tipos de vasos más abundantesson los caliciformes (Fig. 6) y como en la mayorparte de ellos comparecen tales impresiones elrasgo lo hicimos nosotros mismos injustificada-mente extensivo al grupo entero, cuando en rea-lidad de los treinta y cuatro perfiles que se handiscernido en la presente sistematización sóloocho cuentan con decoración estampada, perte-necientes a cuatro de las doce formas generalesen las que se han agrupado aquéllos. Es decir,esta es una especialidad cerámica que si la consi-deramos por el volumen de materiales conoci-dos, cuantitativamente, da la imagen de ser emi-nentemente decorada, pero analizada desde elpunto de vista de la variabilidad morfológica nosencontramos con que son las formas lisas las queverdaderamente predominan.

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 23

24 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001

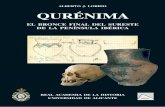

Figura 1.- Tabla de formas.

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 24

Pero todo esto tiene una importancia secun-daria con relación a otros problemas cuyas solu-ciones nos acercarían a una mejor comprensiónde las poblaciones que usaron estos recipientes.Más trascendencia tiene, por ejemplo, averiguarlas posibles causas que llevaron a la creación deesta especialidad cerámica cuando las necesida-des prácticas estaban aparentemente más quecubiertas con las producciones finas oxidantes.Se podría pensar que tras estas producciones seencuentran posiciones mentales y actitudes rela-cionadas con el concepto de prestigio social o enla posibilidad de que determinadas formas comolas de cáliz hubieran surgido bien para cubrirnuevas funciones de las que por ahora poco sabe-mos, bien para atender otras que tradicional-mente venían realizándose en vasos metálicos yde las que tampoco sabemos mucho, pero aclararesta problemática con los escasos datos disponi-bles resulta por ahora inabordable. A lo más quepodemos llegar es a plantear meras hipótesis.

Problema estrechamente ligado a esta cues-tión es el de las razones por las que, al parecer,en un corto periodo de tiempo la ‘moda’ o lanecesidad para la que fue creada esta especiali-dad vascular se extendió por todo el centro yoccidente de la Cuenca del Duero, pues no sólose documenta entre los vacceos sino también enpoblaciones vettonas y arévacas (fig. 8). Resultamuy sugerente pensar que fue precisamente elenorme atractivo estético que, sin duda, debieronde tener estos vasos para quienes los usaron elcausante de tan rápida difusión y que el fenóme-no bien pudiera haber surgido en una zona,poblado o incluso alfar concreto y en poco tiem-po se hubiera extendido por la mayor parte de laSubmeseta Norte tanto su producción como suuso, pero de haber sido así lo cierto es que nadahay por ahora que nos lo indique. Ni siquierasería fiable intentar resolver este problema apli-cando los habituales métodos estadísticos a ladispersión de materiales tal como se ha hechocon otros elementos arqueológicos como lamoneda, p. ej., para intentar localizar cecas, ocomo las marcas de algunos fabricantes de sigi-llata para asociarlos a los centros de producciónconocidos o deducir la existencia de otros nue-vos. Conectados con esta problemática, no dejande ser un poco chocantes dos realidades quequizá no sean más que fruto del estado en el quese encuentra la investigación pero que a estasalturas podrían estar ya indicando algo: la ausen-cia de cerámicas de este tipo en algunos grandesyacimientos del Duero Medio que estuvieronhabitados en la época en la que se estaban pro-duciendo y, en segundo lugar, el hecho de queaunque los vasos y fragmentos cerámicos de este

grupo los encontramos muy repartidos geográfi-camente, salvo en Coca (Cauca) y Padilla/Pes-quera de Duero (Pintia) siempre se encuentranen el resto de yacimientos en tan escaso númeroque nos obliga a pensar en una ‘moda’ que debióde calar muy poco.

Otro grupo de aspectos a dilucidar tiene quever con el grado de “responsabilidad” que en elsurgimiento de esta personalísima especialidadcerámica tuvieron todas cuantas estaban en uso,tanto locales como importadas, durante el sigloII a. C. (peinadas de Cogotas II, estampadas ygrises antiguas, celtibéricas oxidantes, campa-nienses, etc.), así como la vajilla metálica, y másconcretamente la de plata, indiscutible inspira-dora de algunas formas y decoraciones concre-tas. En este contexto, y puesto que cada vez seconocen más ejemplos, también va siendo nece-sario explicar lo mejor posible cómo encajan enla formación y evolución de los caliciformeshechos a torno aquellos otros elaborados a manoque tan cercanos tipológica y decorativamente seencuentran de ellos y que por ahora sólo estánpresentes en Las Quintanas y el madrileño Cerrode la Gavia: ¿fueron realmente, como los vasosde plata, también prototipos? y si es así ¿por quéen Coca aún no han aparecido, cuando es elyacimiento del Valle del Duero en el que las gri-ses torneadas son más numerosas y variadastanto desde el punto de vista formal como orna-mental?, ¿son exclusivamente anteriores a lostorneados, como parece deducirse de la posiciónestratigráfica que ocupa la pieza padillense, otambién se estuvieron fabricando simultánea-mente a éstas?

No menos importante que las ya referidas esla cuestión de la evolución interna que experi-menta el grupo como totalidad y cada una de lasformas en particular, pues seguramente estaespecialidad alfarera no surgió con la diversidadformal y decorativa con la que se nos manifiestaante nosotros al observarla y analizarla como unconjunto homogéneo y monolítico. Dado quepor el momento no se conocen los alfares de losque salieron, sino únicamente los lugares en losque estuvieron en uso y se amortizaron, y quetampoco disponemos de secuencias estratigráfi-cas detalladas de estaciones varias que abarquenel corto periodo en el que estuvieron en uso estascerámicas y con las que contrastar las registradasen Coca, por ahora no es posible saber con totalseguridad cuáles fueron las formas que primerose fabricaron y cuáles las últimas; qué variantes,dentro de cada una de ellas, son las más antiguas,cuáles las evolucionadas y qué otras las termina-les; si en las formas decoradas esa decoraciónnace con el tipo, se incorpora más tarde o si, por

CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 25

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 25

26 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001

Figura 2.- Tabla de formas (Cont.).

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 26

CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 27

Figura 3.- Tabla de técnicas y motivos decorativos. Procedencia. Ávila: Medinilla-Las Paredejas-El Berrueco, 5D n. 1. Burgos:Tariego de Cerrato, 3 n. 4. Segovia: Coca-Cauca, 1; 3, nn. 1-3, 5 y 6; 4; 5A n. 1, 5B n. 2, 5C nn. 1, 3, 5-8 y 11-16, 5D nn. 2 y 3,5E nn. 1-3, 6-9; 6 nn. 1 y 2; Coca-Cuesta del Mercado, 6 n. 2. Valladolid: Padilla de Duero-Las Ruedas, 5B n. 1, 5C nn. 4, 9, 10,

5E 4 y 5; Pago de Gorrita, 5E n. 10. Zamora: Fuentes de Ropel-Dehesa de Morales, 2.

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 27

28 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001

el contrario, se va perdiendo con el tiempo; quéevolución ha experimentado el amplio reperto-rio compositivo que se conoce, etc. Coca haaportado, y sigue aportando, interesantes datospara el pleno conocimiento de esta especialidadcerámica, pero ni son suficientes, ni definitivos,ni mucho menos incuestionables, por lo que nonos queda otro remedio que tenerlos como pro-visionales y esperar a que otros yacimientosamplíen, corrijan y maticen nuestros conoci-mientos actuales. Realmente, hasta ahora estegrupo de grises se está contemplando por partede la investigación fundamentalmente comomarcador temporal, como referente de una cro-nología muy concreta para solucionar otros pro-blemas, lo cual no es poco, pero no hemos deconformarnos sólo con esto.

Conectado con lo que al conocimiento de estaespecialidad cerámica ha aportado Coca, otro delos aspectos que está pidiendo ser explicado es elde por qué en este yacimiento más que en nin-gún otro adquirieron tanta relevancia estas pro-ducciones. De momento, lo único que parecefuera de duda (por el volumen de materiales,variedad de tipos y calidades, presencia en todossectores del yacimiento, abundancia de materiasprimas, existencia de una tradición alfarera, etc.)es que en él debieron de existir uno o varios alfa-res en los que se fabricaban como una especiali-dad vascular más, a pesar de que aún nos seandesconocidos. De la mano de este asunto vieneotra cadena de interrogantes para la que porahora tampoco tenemos respuestas: ¿esos intui-dos alfares caucenses exportaron vasos grises aotros poblados?, de ser así ¿a través de qué víasde distribución y a cambio de qué productos?,¿con la hipotética comercialización de los mis-mos también se exportaron posibles funcionali-dades específicas en caso de que las hubierantenido algunos de ellos, como pudieran ser loscaliciformes?, ¿fue destinatario de estos produc-tos, tanto en Coca como en el resto de lugares enlos que aparecen, algún sector social concreto otoda la comunidad?

Finalmente, aún está por esclarecer la cues-tión del ocaso de estas producciones. Si biensabemos de manera aproximada en quémomento se dejan de fabricar, desconocemospor completo las causas que determinaron sufin, aparentemente ocurrido en un lapso muycorto según algunos indicios, aunque de estocada vez estamos menos seguros pues a la luz delo que hoy sabemos para el caso concreto deCoca, y adelantándonos a las conclusiones, sepuede decir que estos vasos siguieron estando enuso durante las décadas inmediatamente poste-riores a que dejaran de producirse, penetrando

con fuerza, por tanto, en la denominada “fasetardoceltibérica”.

A pesar de que los señalados son sólo los másimportantes, el listado de problemas que aúnquedan por resolver para alcanzar una compren-sión satisfactoria de este grupo de cerámicas cel-tibéricas es bastante mayor, conectados enmuchos casos con otros campos de investigacióny con otras áreas geográficas. Así, por citar muyrápidamente algunos a título de ejemplos pero enlos que en esta ocasión no entraremos por no serel objeto de este trabajo ya de por si algo exten-so, es necesario explicar por qué esta especiali-dad cerámica apenas se documenta en la zonaoriental de la Meseta, lo que nos conduce a pen-sar que estamos ante unas producciones genui-namente vacceas -por más que en algunos impor-tantes núcleos adscribibles a esta etnia que handado importantes colecciones cerámicas aún nose hayan documentado- pero que también fuerondel gusto de los vettones. Asimismo, tarde o tem-prano habrá que entrar a valorar más en profun-didad de lo que en su día hicimos las relacionesque pudieran haber existido entre las grisesdurienses y las de época tardía de los castros delnoroeste peninsular y de la zona extremeña.

Está fuera de lugar en un trabajo de las carac-terísticas de éste tratar de aproximarnos a las res-puestas a todos estos problemas, y aunque deforma tangencial toquemos muchos de ellos,nuestra intención es únicamente centrarnos en unpar de aspectos. Por un lado, en algo tan básicocomo necesario en el estudio de materiales perosobre el que habrán de apoyarse casi todos losque después vendrán: establecer un marco gene-ral de referencia morfológica, si bien provisionalpor ser aún pocas las formas completas de las quese dispone, en el cual ir encajando los repertorioslocales. Por otro, nos interesa aproximarnos alproblema de las influencias que sobre estas pro-ducciones ejercen otras familias y grupos cerámi-cos así como los recipientes argénteos. Pero antesde nada nos parece conveniente hacer una retros-pectiva de cómo se ha desarrollado la investiga-ción en este campo para tener claro en qué partedel proceso de estudio nos encontramos.

Tras una fase en la que los escasos vasos o frag-mentos de cerámicas grises céreas que se vanconociendo bien son incluidos, sin apenas especi-ficación, en el corpus general de las celtibéricasfinas del yacimiento en cuestión (p. ej., Cabré,Cabré y Molinero, 1950: lám. XIX, 10, 17, 23 y27; Posac Mon, 1952: 69, fig. 3 1, 3, 4, 6 y 7;Molinero, 1971: 70, 2610, lám. CXV, fig. 1, 2610,5-1; y los dudosos fragmentos de Picón yCastrojeriz: resp., Martín Valls, 1971: 133-134, fig.3, 7, y Abásolo y Ruiz, 1976-77: fig. 2, 10.), bien

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 28

simplemente son objeto de sumarias descripcio-nes (Wattenberg Sanpere, 1959: 210-211, tab. XIV,14 1; Wattenberg García, 1978: 32, 45 y 58, formaXIV), en 1986 será Ángel Esparza el que, en elmarco del estudio de los vasos de plata del tesoroI de Arrabalde que lleva a cabo para su obra sobreLos castros de la Edad del Hierro del Noroeste deZamora, ponga en relación éstos con ciertas cerá-micas grises de las que hasta el momento se cono-cían sólo unos pocos fragmentos procedentes dediversos yacimientos meseteños e intuya que nosencontramos ante una nueva especialidad cerámi-ca celtibérica aún sin aislar y valorar por parte dela investigación (Esparza Arroyo, 1986: 263).Siguiendo las interpretaciones que algunos estu-diosos lusos como Ferreira de Almeida o Alarçaohacen sobre las cerámicas grises tardías de los cas-tros del norte de Portugal -quienes, a su vez,siguen la estela de arqueólogos anglosajones en losestudios que llevan a cabo sobre cerámicas muysimilares que se documentan en las IslasBritánicas-, en el sentido de las estrechas relacio-nes que presentan los vasos argénteos de tesoroscomo los de Chão de Lamas, Salvacañete o Tivisa,entre otros (Raddatz, 1969), y dichas cerámicas -tanto desde el punto de vista formal como deco-rativo y en lo que a las cualidades cromáticas ytáctiles se refiere-, Esparza se pronuncia en lamisma dirección, hallándose, además, en su textoimplícitas dos ideas que luego han resultado serbastante acertadas: la cronología tardía de estasproducciones y, en segundo lugar, su participa-ción de la misma atmósfera de prestigio de la quegozaban los prototipos de plata, aunque este últi-mo rasgo hoy casi podemos decir que sólo afectaa determinadas formas de las doce que hastaahora se conocen.

Al tiempo que esto escribía A. Esparza, en elyacimiento zamorano de La Dehesa de Morales(Fuentes de Ropel) se estaban desarrollando tra-bajos de prospección y varios sondeos, todo elloencaminado a establecer la geografía arqueológi-ca de la zona, fijar la secuencia del enclave y con-textualizar una serie de objetos conocidos deantiguo. Fue en la prospección del cenizal nor-oeste donde se recogieron unos pocos fragmen-tos de grises céreas que unos años más tardedaría a conocer, con dibujos incluidos, J. Celis

(1990: 473-474 y 489, fig. 9, 5-12). En los párrafosque a las mismas dedica el referido autor, ade-más de describir sus características básicas encuanto a los aspectos técnicos, formales y deco-rativos -lo cual constituye un paso más en la defi-nición del grupo-, y ampliar la nómina de yaci-mientos meseteños en los que se documentan alañadir Gorrita, ‘La Ciudad’ de Paredes de Navay Pinilla Trasmonte, se muestra partícipe de laidea de Esparza en cuanto a la relación que pare-cen tener estas producciones con la vajilla deplata de los siglos II y I a. C., llamando al mismotiempo la atención sobre la raigambre cogotianade algunos de los elementos decorativos.

Por pura y simple coincidencia, en el año 1993se publicaron diversos trabajos referidos a doscomplejos arqueológicos como sonPadilla/Pesquera de Duero y Coca que, a la pos-tre, conducirían a este singular grupo de cerámi-cas celtibéricas a alcanzar su “mayoría de edad”,si se nos permite la expresión, desde el punto devista de la investigación. Por una parte, C. Sanz,A. Gómez y J. A. Arranz daban a conocer trescaliciformes completos obtenidos en la Tumba 1de la necrópolis vallisoletana de Carralaceña(Sanz Mínguez, Gómez Pérez y Arranz Mínguez,1993: 132, M, N y O y 142-144, fig. 2, M, N y O)y un cuarto ejemplar incompleto del que se des-conoce la sepultura de la que procede (Id., 1993:134, G y fig. 3, G). En el epígrafe que les dedicancomienzan por dar unas notas técnico-descripti-vas del tipo cerámico en cuestión y tras hacer unrepaso de los precedentes existentes en el discer-nimiento de esta especialidad vascular celtibéricay referir además de los hallazgos citados porEsparza y Celis algunos otros como el de Segoviacapital, publicado de antiguo, o el palentino deltesoro de Las Filipenses, éste inédito, abordanuna serie de aspectos tan interesantes como sonlas influencias que en él se dan cita, la corta y pre-cisa cronología que parecen tener, su carácter deproductos locales y la posible funcionalidad quepudieron haber tenido. Respecto a la primeracuestión, de nuevo se incide en lo que los vasosde plata y las cerámicas a mano y a torno grisesestampadas de Cogotas II debieron de contribuiren el nacimiento de tan peculiares vasos, aña-diendo los citados autores algo tan evidente como

CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 29

1. Como ya señalamos en otro lugar (Blanco García,1993: 116), y a pesar de que se presta a otras interpre-taciones, cabe la posibilidad de que ya en 1959 F.Wattenberg advirtiera la existencia de este peculiargrupo de cerámicas celtibéricas al manifestar la pre-sencia en territorio vacceo de “…otros vasos negruzcosque se decoran con estampillas, estando torneados y

presentando formas tardías”. (Wattenberg Sanpere,1959: 177). Lo que es de indudable atribución a esteinvestigador es el haber señalado en aquella ocasiónuno de los rasgos más característicos que poseen estascerámicas: el tacto céreo de sus superficies bruñidas(Id., 1959: 210, tab. XIV, 14)

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 29

30 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001

que también la clásica cerámica oxidante pintadadebió de ejercer cierto influjo.

A falta de referencias de cronología absolutaobtenidas por métodos físico-químicos para elconjunto analizado, la propuesta de llevar estosproductos a momentos sertorianos, anteriores, portanto, a la formación de los denominados conjun-tos tardoceltibéricos (mediados del I a. C.), se rea-liza cruzando informaciones relativamente fiablesde diversos yacimientos como son los perfiles cro-nológicos que ofrecen tanto los vasos pintados quecomparten contexto con las piezas de Carralaceñacomo aquellos que lo hacen con el vaso deTariego, la fecha aproximada que se estima para laocultación de Las Filipenses o la sugerida para elabandono de Pinilla Trasmonte. No obstante, aladmitir la posibilidad de que los fragmentos de LaMesa de Miranda pudieran remontarse hastamediados del II a. C., en virtud de que los mate-riales más modernos no parecen alcanzar el sigloI a. C. y los prototipos argénteos ya estuvieron enuso a lo largo de la segunda centuria, se deja unapuerta abierta a que en algún caso pudieran seralgo más antiguos. Paralelamente a esta acertadaobservación, en Coca estábamos llegando a lasmismas conclusiones pues, como más adelanteveremos, a partir de los datos obtenidos en lasexcavaciones que venían practicándose desde1987 se podía también decir que, efectivamente,los momentos iniciales de este grupo cerámicohabía que llevarlos hacia el 130/125 a. C., a unosmomentos posteriores al asalto de Lúculo del 151a. C. pero cercanos al paso por Coca de P.Cornelio Escipión Emiliano en 134 a. C.

Un tercer aspecto que en el citado trabajo serecoge como novedoso es el del más que proba-ble carácter local de estos productos padillenses.Basándose en que cada vez son más numerososlos ejemplares conocidos en el yacimiento y en elhallazgo de algún fragmento en las proximidadesdel horno de Carralaceña, Sanz, Gómez yArranz intuyen que fueron fabricados en el lugar.Fuese o no así, y aún faltando pruebas definitivasy concluyentes al respecto, nosotros tambiénestamos convencidos de que si hay dos núcleospoblacionales vacceos en los que hoy día sepueda decir casi con total seguridad que existióproducción de vasos grises céreos esos sonPadilla/Pesquera de Duero y Coca.

Finalmente, siguiendo las pistas que ofrecentanto los simpula como los caliciformes grises delas cuevas santuario ibéricas, aunque de nuevosin evidencias directas y concluyentes que lodemuestren, sugieren la posibilidad de que lostres vasos vallisoletanos pudieran haber sidorecipientes para ser usados en actos especiales decarácter simbólico/cultual.

Un dato más que contribuye al esclarecimien-to de este grupo cerámico es aportado por A.Gómez y C. Sanz en el trabajo que sobre lasecuencia estratigráfica del poblado de LasQuintanas escriben para el volumen de Arqueo-logía Vaccea publicado ese mismo año 1993: loscaliciformes grises a torno presuntamente deépoca sertoriana pudieron tener como prototiposno sólo los vasos de plata sino también ciertasproducciones manuales de superficies lustrosasque, a su vez, también son posibles imitacionesde piezas metálicas. La recuperación en el citadopoblado de un vaso hecho a mano, bruñido, concuatro asas y decoración en todo similar a la queencontramos en los caliciformes grises, pero enun nivel (III) estimado como inmediatamenteanterior al inicio del siglo I a. C., les lleva a pen-sar que quizá vasos como éste estén marcando laantesala de sus homólogos torneados (GómezPérez y Sanz Mínguez, 1993: 358-360, fig. 11, 3).Participando por nuestra parte de tan sugestivapropuesta, máxime cuando se sustenta en argu-mentos estratigráficos, en ella no se valora unaposibilidad que nos parece viable y del todocompatible: que los primeros grises hechos atorno hubieran sido fabricados al tiempo que loestaban siendo estos vasos manuales.

Simultáneamente a la publicación de estosnovedosos datos sobre los recipientes dePadilla/Pesquera de Duero, también nosotrosdábamos a conocer en dos artículos aquellos queen diversas excavaciones de Coca habían sidoexhumados entre 1987 y 1990. El primero deellos tenía por objeto ofrecer los resultados preli-minares de un sondeo practicado en la Avda. dela Constitución (hoy n. 8), por lo que nos limita-mos a presentar fragmentos pertenecientes a tresde estas piezas grises y unas pocas notas explica-tivas de carácter general referentes a las caracte-rísticas técnicas, cronología y dispersión geográ-fica de estas producciones (Blanco García,1993a: 164, fig. 7, 9-11) que tomamos del segun-do de los artículos, escrito algo antes que éstepero publicado al mismo tiempo.

Este segundo trabajo, el primero que concarácter monográfico se le ha dedicado hastaahora a este grupo cerámico de la familia celtibé-rica (Blanco García, 1993b), fue elaborado paracumplir varios objetivos. En primer lugar, paradar a conocer el ya voluminoso conjunto queentre los años arriba indicados se había ido for-mando en Coca como consecuencia de la excava-ción de numerosos sondeos y, de paso, tratar deatraer la atención de la investigación hacia estaespecialidad cerámica tan escasamente constatadaen importantes yacimientos meseteños como par-ticularmente abundante en el enclave segoviano.

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 30

Como es lógico, estrechamente ligado a esto esta-ba nuestra intención de aproximarnos a la defini-ción y sistematización, en todos sus parámetros,de tan peculiares productos y con ello integrarlosen el lugar que les correspondiese dentro delpanorama general peninsular de las cerámicas gri-ses a torno protohistóricas. Recordado ese pano-rama general y expuestas las características técni-cas de las cerámicas en cuestión, pudimos yaintroducirnos en los aspectos más novedosos einteresantes. Así, frente a las escasísimas y frag-mentarias formas que hasta entonces habían sidodocumentadas en poco más de media docena deyacimientos meseteños -prácticamente las decáliz, algún perfil en “s” y paredes verticales-, ellote de Coca mostraba cierta riqueza de formasque agrupamos en nueve tipos principales, algu-nos de los cuales contaban con variantes. Estosupuso poner sobre la mesa el repertorio tipológi-co básico del grupo, que con el tiempo habría queir ampliando, pero del que al menos tres ideas sepodían ya apuntar: que estábamos ante un reper-torio más restringido que el conocido para lascerámicas finas oxidantes, que, con mayor omenor fidelidad, todas las formas grises contabancon homólogas anaranjadas y, en tercer lugar, quetras este abanico de formas debió de existir, lógi-camente, una diversidad de funciones relacionadafundamentalmente con la mesa y la guarda deproductos de calidad. Es decir, que no estábamosante un producto creado exclusivamente paracubrir una única función como pudiera pensarsede sus especiales características técnicas con lasque parecen querer participar de la atmósfera deprestigio que debió de envolver a los vasos metá-licos. Al hilo de esto último, y aunque al parecerquizá no insistimos lo suficiente, señalamos la ideade que al menos ciertas formas como las de cáliz,las copas y algunas urnas probablemente estuvie-ran emulando recipientes de plata de tesorospeninsulares bien conocidos de los siglos II y I a.C., mostrando de este modo nuestro total acuerdocon lo dicho por autores que nos habían precedi-do en el estudio de estos vasos (Blanco García,1993b: 123 y 132). Además, en este grupo cerámi-co tomado en su conjunto se daban cita influen-cias de amplio espectro que iban más allá de lasaportadas por tales recipientes. Influencias de lasfinas oxidantes, de las peinadas tradicionalmenteconocidas como de Cogotas II, tanto en lo que serefiere a determinadas formas como a tratamien-tos superficiales y recursos decorativos (BlancoGarcía, 1993b: 115, 130 y 132), y de la vajilla cam-paniense (Blanco García, 1993b: 118, 127 y 134), apesar de la escasa presencia que muestra ésta en elValle del Duero (Martín Valls y Esparza Arroyo,1992: 272).

El último dato de interés que en este trabajopudimos ofrecer fue el de los umbrales cronoló-gicos aproximativos entre los que se extendía laproducción de estos vasos grises en Coca a partirde la comparación de varias secuencias estrati-gráficas: último tercio del siglo II a. C. y primercuarto del I. En este sentido, nos pareció que aúnera prematuro entrar en el problema de las per-vivencias, aspecto sobre el que en esta ocasiónalgo podremos decir, afortunadamente, gracias ala información obtenida en las últimas campañasde excavación en Coca.

El súbito interés despertado por estas produc-ciones a raíz de las recientes excavaciones enPadilla/Pesquera de Duero y Coca, condujo aDelibes, Romero, Sanz, Escudero y San Miguel(1995: 110-111) a escribir un resumen de cuantose sabía sobre las mismas hasta ese momentodentro del panorama general que para el volu-men de Arqueología y Medio Ambiente elaboran sobrela Edad del Hierro en el Duero Medio, con locual se puede decir que este minoritario y pecu-liar grupo cerámico se incorpora a los trabajospanorámicos sobre la cultura celtibérica comouna parcela más de estudio. Por otra parte, laocasión es aprovechada para llamar la atenciónsobre un tipo de cerámicas negras muy bruñidasque se decoran, a su vez, con trazos bruñidos yfinas incisiones, afines a las grises céreas y de pre-sumible cronología similar, que sólo parecenconstatarse por ahora en Padilla y Cuéllar.

Un apunte más, en este caso relativo a la pre-sencia de estas cerámicas en algunos yacimientosceltibéricos leoneses, da Celis Sánchez en el capí-tulo que sobre la Edad del Hierro en esta pro-vincia escribe para las actas de Historia de León através de la Arqueología (Celis Sánchez, 1996).Aunque no se dan referencias concretas salvopara un probable fragmento de Valle deMansilla, este autor parece querer dar a entenderque en el Valle del Esla existen varios yacimientosmás en los que se tienen constatadas “...cerámi-cas grises a torno, con acabados y decoracionesque imitan a vasos argénteos, tal y como se handescrito en La Dehesa de Morales, Padilla deDuero o Coca, etc.” (Celis Sánchez, 1996: 58, fig.5, 11), lo cual supone la ampliación de este grupocerámico hacia el noroeste del espacio meseteñoy reabre la cuestión de las posibles conexionesentre estas producciones y las grises estampadasdel área gallega y norte de Portugal.

Las últimas páginas escritas sobre este pecu-liar grupo cerámico se deben de nuevo a C. SanzMínguez, quien en su Tesis Doctoral sobre lanecrópolis de Las Ruedas les dedica un epígrafea propósito de la recuperación de nuevos mate-riales (Sanz Mínguez, 1997: 162-164 nn. 300-321,

CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 31

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 31

32 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001

Figura 4.- Tabla de composiciones decorativas

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 32

CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 33

Figura 5.- Tabla de composiciones decorativas (cont.).

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 33

34 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001

309-312, fig. 161), a los que añade los ya conoci-dos caliciformes de Carralaceña (Sanz Mínguez,1997: 42-43 y 309, fig. 11, M, N y O, y fig.XXVI). Desafortunadamente, por encontrarseaquéllos en su mayor parte en posición secunda-ria (salvo el vaso H de la tumba 3: 54, fig. 20), laposibilidad de haber podido comparar sus con-textos con los de los vasos caucenses queda prac-ticamente anulada, reduciéndose su interés a laspiezas per se y a la información cronológica quepropician sobre las zonas concretas del cemente-rio en las que se hallaron (sectores AK a AQ dela Zanja II y Zanja III).

Nada tiene de extraño que el repertorio deformas sea más restringido que el de Coca, puesel vallisoletano es un conjunto sensiblementemenos numeroso que el segoviano. Y, sin embar-go, en él se constatan tres nuevas, a decir deSanz, aunque a nuestro entender realmente sólocabe considerar como nueva una, el oinochoe n.319, pues las otras dos, el vaso de perfil en “s” n.318 y la urna con cuello alto suavemente invasa-do y carena baja n. 317, se pueden considerarcomo varientes de tipos ya conocidos. Se sor-prende Sanz de que en Las Ruedas no compa-rezcan los platos, fuentes, cuencos y morteros,tan bien representados en Coca. A nosotros nonos parece tan extraño el hecho, pues considera-mos, por una parte, que, salvo los cuencos, talesformas sólo están presentes cuando se trata delotes numerosos como el caucense, característicade la que no es partícipe el conjunto padillense,y, por otra, que, a pesar de que en las necrópolisno suelen faltar, son tipos cerámicos más propiosde ambientes domésticos que funerarios, y recor-demos que la colección segoviana se recuperó

íntegramente en contextos habitacionales. Nohay más que echar una ojeada, sin ir más lejos, alrepertorio formal de vasos torneados oxidantesdel mismo cementerio de Las Ruedas para com-probar cómo, si bien los cuencos tienen una pre-sencia destacada, sólo se constatan una fuente(Sanz Mínguez, 1997: 120, L, fig. 118, L, y formaI), algunos vasos-soporte que perfectamentepodrían pasar por platos o fuentes (SanzMínguez, 1997: 67, F, fig. 50, F, y 154 n. 209, fig.154 n 209, p. ej.) y un único mortero (SanzMínguez, 1997: 148 n. 150, fig. 151 n. 150, y 287,forma VII 2, fig. 211, VII 2), tipos todos ellosnuméricamente bien representados en Coca.

Tras hacer un repaso de los conocidos yaci-mientos en los que comparece esta especialidadcerámica y reafirmar el marco cronológico en elque ha sido encuadrada, termina Sanz insistien-do en el carácter lujoso y simbólico de los mis-mos, rasgo este último deducido a partir de lasposibles relaciones que pudieran guardar tantocon los simpula como con los vasos grises de lascuevas-santuario ibéricas. Tampoco a nosotrosnos caben muchas dudas respecto al carácterlujoso que estos vasos grises tuvieron dentro delelenco de productos cerámicos en uso, pero noestamos tan seguros de que a todo el conjunto, atodo el grupo, haya que aplicar perfiles ideológi-cos. Los caliciformes y las urnas posiblementetuvieran usos especiales puesto que son las úni-cas formas por ahora presentes en ambientes car-gados de simbolismo mágico-religioso (funera-rios o no), pero en todo caso éstos no fueron susfunciones exclusivas, sino unas más, del mismomodo a como ocurre con las cerámicas oxidan-tes, presentes siempre en los conjuntos funera-

Figura 6.- Cuadro comparativo de las formas, en cifras absolutas.

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 34

rios. El contrapunto al perfil “trascendentalista”que para estas dos formas representan las necró-polis de Carralaceña y Las Ruedas lo pone Cocacon sus decenas de ejemplares amortizados enambientes domésticos tras mucho tiempo dehaber estado en uso, como indican las numerosasrozaduras y golpes que casi todos muestran. Parael resto de formas -platos, boles, copas, morteros,etc.-, la idea de que encerraran connotacionessimbólicas no parece de aplicación. El problemaes difícil de solucionar con la documentaciónhasta ahora disponible, por lo que no nos quedaotro remedio que esperar a que se generen nue-vos y clarificadores datos al respecto.

2. FORMAS Y DECORACIONES

En la aproximación tipológica que para elconjunto caucense llevamos a cabo en 1993 pusi-mos de manifiesto cómo, a pesar de haber reuni-do un importante volumen de materiales, elrepertorio formal era ciertamente escaso.Muchos de los tipos que habitualmente encon-trábamos en cerámica de cocción oxidante tantoen Coca como en el resto de yacimientos delDuero Medio no se constataban en pastas grisesy negras de superficies céreas. Estaban ausentes -y lo siguen estando- formas como las botellas deboca de seta, las jarras de boca circular y cuerposcilíndricos, bulbosos o globulares, las de tipo“bock”, los kalathoi, las tazas acampanadas, losembudos, las cantimploras, etc., y, por supuesto,las voluminosas para uso de almacén. Tampococonocemos, por ahora, tapaderas, pero segura-mente porque nunca se fabricaron, pues en nin-guno de los bordes de los treinta y cuatro perfilesdiscernidos existe acondicionamiento algunopara la adaptación de las mismas. La poca aten-ción de la que habían sido objeto estas cerámicaspor parte de la investigación nos hizo suponerque a medida que ésta se fijara en ellas se daríana conocer nuevos conjuntos recuperados en otrosyacimientos meseteños y, con ellos, nuevas for-mas con las que poco a poco ir completando latipología del grupo. Sin embargo, trancurridauna docena de años, en poco se han incrementa-do aquellas nueve formas básicas que se indivi-

dualizaron en Coca, a pesar de lo cual creemosque es un margen temporal prudente y ya vasiendo necesario dar un paso adelante más inten-tando llevar a cabo una sistematización formal,eso sí, provisional, que abarque el conjunto delValle del Duero, para con ello empezar a con-cretar lo mejor que se pueda todo cuanto se refie-re a las variantes que cada tipo presenta. Comoes de esperar que a medio y largo plazo habráque ir sumando nuevas formas y variantes, en laspáginas que siguen hemos tratado de crear unatipología abierta, de manera que incluso aquellasque están representadas por un único vaso(Formas V, VII, IX y XI) éste ha sido individua-lizado por medio del segundo dígito en numera-ción arábiga como todas las demás 2.

Generalmente no existen muchas complica-ciones llegado el momento de organizar por tiposmorfo-funcionales los recipientes cerámicos deun yacimiento o conjunto de yacimientos. El pri-mer problema se plantea desde el momento enque una parte del material no se ha conservadoen todo su perfil, de la boca al centro radial de labase, y la adscripción tipológica queda, por tanto,incompleta. En nuestro caso esto tiene especialincidencia por cuanto de los treinta y cuatro per-files discernidos -agrupados en doce formas gene-rales-, sólo seis están completos (II 3, III 1-3 y X1 y 2), de tres más se puede decir que práctica-mente también lo están aunque les falte unapequeña parte (I 3, VIII 2 y XI 1), y los veinti-cinco restantes son fragmentarios. El segundoescollo lo encontramos cuando dentro de un tipotratamos de establecer los subtipos y variantes abase de ir agrupando las múltiples y a veces pocosignificativas variaciones morfológicas en unoscuantos perfiles representativos que englobentodo el espectro formal. Tres son las causas quepueden dar origen a subtipos o variantes dentrode una misma forma: la modificación inintencio-nada y puramente accidental que en la reproduc-ción de una forma provoca el alfarero como con-secuencia de que en todo trabajo manual nuncados piezas son absolutamente idénticas, la incor-poración paulatina e intencionada de pequeñasvariaciones que poco a poco van transformandoel modelo original y con el tiempo traen consigo

CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 35

2. Ya en estos momentos hay fragmentos a los que resul-ta difícil encontrar acomodo en la tipología de formasy variantes que proponemos debido a su singularidad,lo que quiere decir que tarde o temprano irán apare-ciendo nuevos perfiles con los que éstos encajen ple-namente. Tal es el caso, p. ej., de un fragmento de laDehesa de Morales (Celis Sánchez, 1990; 473-474., fig.9, 11) que podría pertenecer tanto a alguna urna deparedes verticales como a una jarra de tipo “bock” o a

alguna de las formas consideradas por Sacristán comoraras (1986: 179, lám. LI, 6), en todo caso tipos siempreconocidos en arcillas anaranjadas. Lo mismo cabedecir respecto a un desarrollado pie adornado concalados sobre baquetón (Pérez González y BlancoGarcía, 2000: fot. inf. de p. 39) del que no podemosdecir si perteneció a un crateriforme, a una copa (conlo que estaríamos ante un fuste calado) o bien se tratade un soporte exento.

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 35

36 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001

la creación de un tipo nuevo ya distante del ini-cial y, en tercer lugar, la alteración parcial de laforma por parte del alfarero para adaptarla a unafunción algo diferente a la que tenía que atenderel modelo primitivo. De las tres, las dos últimastienen evidentes connotaciones cronológicas perocomo desconocemos la secuencia de los eslabo-nes de la cadena, qué tipos son los iniciales y cuá-les los intermedios y terminales, no hay más alter-nativa que ordenar los subtipos y variantes de losrepertorios conforme a criterios subjetivos. Porello, más que construir una auténtica y sólidatipología de las grises de imitación metálica, loque pretendemos en el desglose formal que siguees ir aislando formas y variantes dentro de ellas -tomando como referencia los prototipos que enpastas rojas y anaranjadas se venían fabricandodesde décadas anteriores-, de manera que estetrabajo sirva para la elaboración futura de esaconsistente y más o menos definitiva tipología.

Para que sea útil una tipología cerámica (o decualquier otro utensilio), cada tipo, subtipo ovariante debería llevar asociado una cronología.Sin embargo, en el caso concreto del grupo vas-cular aquí ordenado este es un aspecto al que,por falta de microsecuencias estratigráficas queabarquen toda la vida de estas cerámicas en losyacimientos, nos vemos obligados a renunciar,englobando el conjunto entre los años 130/125 yel 75/70 a. C. Este último parece ser el umbralcronológico en el que termina de fabricarse estaespecialidad cerámica pero el de su uso, imposi-ble de determinar con cierta exactitud, hay quellevarlo al menos hasta bien entrada la segundamitad del siglo I a. C., como más adelante trata-remos de demostrar a partir de nuevos datosgenerados en las últimas excavaciones de Coca.Por otro lado, estamos comenzando a ver que loscaliciformes constituyen una de las formas queprimero se produjeron y más perduraron, o quelas fuentes, copas y pies calados siguieron en usoa lo largo de buena parte del siglo I a. C., perolos argumentos demostrativos que manejamosson aún algo endebles por proceder exclusiva-mente de Coca y no poderlos contrastar con

estratigrafías obtenidas en otros lugares, aunqueen Padilla/Pesquera de Duero hay indicios queapuntan en la misma dirección.

Forma I: plato (Fig. 1).

Viene constituida por recipientes en los que laanchura duplica o triplica la altura (índice 6,19para el único ejemplar del que se puede obtener:el I 3), que cuentan con bordes amplios en vola-dizo suavemente curvados a veces partiendo deuna carena, paredes tendidas más o menos cur-vadas y fondos casi planos al interior pero ligera-mente rehundidos o anulares bajos al exterior. Esuna forma de la que en estas producciones grisesconstatamos por ahora nada menos que cincovariantes, aunque ninguna conservada en todo superfil. Aparte de las que acabamos de señalar,como características comunes a todas ellas estánla de haber recibido excelentes bruñidos tantopor dentro como por fuera y, salvo en un casocuyo diámetro desconocemos (I 4), tener untamaño pequeño. Realmente son platitos deentre 8,8 y 15,4 cm de diámetro que nos plante-an el interrogante de la funcionalidad que pudie-ron haber tenido, pues no parecen unas dimen-siones muy adecuadas para tomar alimentos.

Ninguno de los platos que hasta ahora cono-cemos porta decoración alguna, por lo que sepuede decir que esta es una forma lisa, ya que enabsoluto se podrían considerar como elementosdecorativos las carenas o los pares de orificiospara la suspensión, tan habituales en los reci-pientes de esta morfología. Si acaso, la acanala-dura del borde de la primera de las variantes quevamos a referir podría tener la consideración deelemento decorativo. Lo que sí encontramos enalguno de estos pequeños platos, y que tambiénson corrientes en sus iguales oxidantes, son losgrafitos, posibles marcas de alfarero o del pro-pietario del recipiente localizados bien en elfondo bien en la pared pero siempre por el exte-rior (Fig. 3, grupo 6, 1 y 2, también recogido esteúltimo en Blanco García, 1994: 60, fig. 15, 1), ylógicamente considerados en la Meseta comoelementos indicativos de modernidad 3, pues en

3. Iguales o semejantes, ninguno de los tres signos hastaahora constatadas en cerámica gris cérea es nuevo enobjetos cerámicos o metálicos celtibéricos e inclusoromanos. Así, el designado como 6.1 lo encontramos,p. ej., en un vaso a torno de Las Cogotas (CabréAguiló, 1930: 77, fig. 8, 3), en una urna de la sepultura1256 de La Osera (inédita), dobles pero en simetríacontrapuesta en vasos del poblado de El Raso deCandeleda (Fernández Gómez, 1986: figs. 134, 232,235 y 464, 1, B439 y C394), sobre pesas de telar deLanga de Duero (Taracena, 1929: 42 fig. 24), etc. Máscorriente aún son las grafías en forma de flecha (tipo6.2) que pueden estar representando el sonido ibérico

“u”, pues nos consta, entre otros, de nuevo en LasCogotas (Cabré Aguiló, 1930: 77, fig. 8, 4), enNumancia (Arlegui Sánchez, 1992: 482, lám. 3, 22),etc.. Menos habituales que las anteriores son las marcasformadas por dos líneas paralelas y una tercera que lascruza (tipo 6.3), aunque en Coca ya conocíamos unacasi igual pero grabada antes de la cochura en unborde de cerámica común celtibérica, en CerroRedondo comparece también en vasos grises bruñidosmás antiguos que los del Duero (Blasco y Alonso,1985: 106, fig. 37, 8) y en Las Quintanas de Padilla denuevo aparece en un caliciforme pintado (GómezPérez y Sanz Mínguez, 1993: 367, fig. 16, 7).

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 36

CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 37

Excav. T.M. I T.M. II T.M. III C/Azafra- Convento Avda. de la Nivel nales n. 5 II Constitución n. 8

IIIIIIIIIIVV 3 cg, 7 cap 5 fragts. cg y

y 2 pb 2 pb y TSGVI destrucción 31 fragts. de

de hacia el cg, b, c, ind, 50 a. C. 4cap y 7 pb

VII 1 cg y 4 indVIII 1 ind

IX Ya con TSI,TSG y TSH

X 1 cg, 1 p, 2 ba, 5 cap y 1pb

XI 2 cap 1 s, 1 ba, 1 cap y 1 pb

XII 3 ind 2 capy 11 pb

XIII Ya con TS 1 capXIV 2 cg, 1 cap ¿destrucción Ya con TS

y 2 pb del 74 a. C.?XV 1 cg 3 cg, 1 b, 3 1 m

ba, 4 ind, 3 ¿destrucción del 74cap y 2 pb a. C.?

XVI 4 cg, 1 f, 1 cu, 1 b, 5ba, 4 ind y 4 cap

XVII 1 cap 4 cg, 1 m, 5ind y 2 cap

XVIII 6 cg, 1 p, 1 c, C.II y caja excisa1 u, 1 cap yC.II

XIXXX ¿destrucción 2 cap, 1 pb,

TS y pp. finasXXI del 151 a. C.? 2 cg y 3 ind

1 ind intru-sivo y C.II

XXII 3 cg, 2 c, 2 s,1 ba, 2 ind, 6cap y 1 cae

XXIIIXXIVXXV 1 cap y C.II

Figura 7.- Asociaciones significativas de materiales cerámicos en las estratigrafías de Coca. Código: T.M.= Tierra de las Monedas; p=plato; f= fuente; c= cuenco/copa; m= mortero; cu= cubilete; b= bol; e= esferoide; s= perfil en “S”; cg= caliciforme gris; ca(p)= calici-forme anaranjado (pintado); cae= caliciforme anaranjado estampado; cr= crateriforme; u= urna; ba= base; pb= fragto. anaranjadocon pintura blanca; ind= forma indeterminada; C.II= a mano de Cogotas II. (Salvo los cap, cae y pb, lo demás se refiere a vasos gri-

ses de imitación metálica). (En gris, nivel de incendio).

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 37

38 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001

las regiones más permeables a la influenciasmediterráneas ya desde los siglos VII-VI a. C.están presentes en la cerámica a torno.

Por ahora los dos únicos yacimientos en losque se documentan platos elaborados en cerámi-ca gris cérea son Coca y el cercano castro de laCuesta del Mercado, a la sazón barrio o pedaníade Cauca. En ambos casos proceden de contextosdomésticos, de los poblados, no de ambientesfunerarios, pues aunque la necrópolis de Coca nola conocemos aún, las dos con las que contó elcitado castro, sí, y entre los materiales que sepueden observar en su superficie no comparecen(Blanco García, 1994: 66 y 75, fig. 2). Esto nosconduce a pensar, al menos de manera provisio-nal y circunscribiéndonos exclusivamente a laépoca, espacio geográfico y especialidad vascularque nos ocupa, que se trata de una forma fabri-cada para usos de mesa que no llega a formarparte de los conjuntos funerarios. Es significativasu falta entre las grises céreas de la necrópolis deLas Ruedas, donde se constatan caliciformes,

urnas, oinochoes o vasos de perfil en “s” pero noplatos. (Sanz Mínguez, 1997: 54, H, fig. 20, H,162-164 y 309-312, fig. 161), aunque el ejemploquizá no sea muy apropiado por cuanto tampocoen cerámica de cocción oxidante comparecen.En otros momentos y espacios distantes y distin-tos a los aquí tratados los platos constituyeronuna abrumadora mayoría en los enterramientos(p. ej., en la necrópolis de Medellín, donde llegana alcanzar el 94% en la Fase II: Lorrio, 1988-89:285-296 y 308, figs 1-6, 11 y 12), por lo que apesar de lo observado en el ámbito vacceo no sepuede generalizar con que es una forma fabrica-da exclusivamente para su empleo en la vida dia-ria. Quizá cuando conozcamos amplios reperto-rios de vasos funerarios de los siglos II y I a. C.en las tierras del Duero empiecen a hacer acto depresencia, pero por ahora la realidad es esta.

La Variante I 1 es un platito cuyos rasgos mor-fológicos identificativos son la apreciable inclina-ción al exterior del borde volado, la secciónsubrectangular del mismo y la suave curvatura

Figura 8.- Cronología de los grupos cerámicos en uso durante la Segunda Edad del Hierro en el Duero Medio, así como de los reci-pientes argénteos, y sus influencias en la formación de las grises de imitación metálica.

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 38

de la pared. La pieza que ejemplifica el tipo,inédita, procede de Coca, cuenta con tan sólo 8,8cm de diámetro de boca y el borde aparece reco-rrido por una acanaladura de 4 mm de anchura,rasgo éste impropio de la cerámica celtibéricaque, sin embargo, es muy habitual en buenaparte de los platos campanienses. En concreto,nuestro platito gris guarda estrechas relacionesformales con los de la serie 1280 de Morel, fecha-dos en la primera mitad del siglo II a.C. (Morel,1981: Pl. 11, 1280). Desconocemos qué tipo debase tuvo.

La Variante I 2 cuenta con un borde horizon-tal de sección lenticular algo aplastado y carenainterior que lo separa de la pared suavementecurvada. También caucense la pieza que marca eltipo, tiene 13 cm de diámetro y ya la dimos aconocer hace unos años (Blanco García, 1993b:118, fig. 1, 2). Exactamente iguales a éste, pero enpastas anaranjadas, decoración pintada y uno deellos con grafito, tenemos constatados en Cocaotros dos ejemplares exhumados en contextostardíos, ambos inéditos.

La Variante I 3 tiene por rasgos distintivos unborde corto horizontal de sección subrectangu-lar, paredes muy poco curvadas y fondo con pieanular bajo redondeado. El ejemplar que designael tipo se recuperó en el Nivel II de la excava-ción caucense Tierra de las Monedas I, tiene 13cm de diámetro, 2,1 cm de altura y doble perfo-ración localizadas en la inflexión entre el borde yla pared (Blanco García, 1993b: 118, fig. 1, 3).

La Variante I 4 viene definida por tener unborde de tendencia recta pero sensiblementeinclinado hacia el interior, de sección subcua-drangular, unas paredes muy poco curvadas einflexión acusada entre éstas y el borde. La piezaque ejemplifica el tipo es, como las dos anterio-res, conocida ya por proceder de las excavacio-nes de los años ochenta en Coca (Blanco García,1993b: 118, fig. 1, 6), su inflexión está marcadaen el exterior por una carena y cuenta con un parde perforaciones para su suspensión que han sidopracticadas en pleno borde.

Tres rasgos identifican la Variante I 5: unborde de sección lenticular inclinado hacia elinterior, paredes bastante curvadas que se preci-pitan con acusada verticalidad hacia el fondo y,como resultado de esto, cierta profundidad de lacavidad útil. El plato que designa el tipo procededel poblado caucense de La Cuesta del Mercado,posee 15,4 cm de diámetro de boca, ha recibidoun bruñido de mejor calidad por fuera que pordentro y ya lo dimos a conocer en el trabajo quea ese yacimiento dedicamos hace unos años(Blanco García, 1994: 60, fig. 15, 2). También ori-

ginario del mismo yacimiento se conoce otro pla-tito de idénticas características técnicas que esperfectamente asimilable a esta variante (Id.,1994: 60, fig. 15, 3), y de la excavación CalleAzafranales n. 5 otro más, pero en este casofabricado en cerámica común (C/89/Az5/XV/158), que compartía nivel con un nutridoconjunto de cerámicas grises: fragmentos perte-necientes a siete caliciformes nada menos, el bolVI 2 y tres bases.

Platos con perfiles similares al de esta varian-te fueron muy corrientes entre las produccionesgrises fechadas, grosso modo, en los siglos IV y IIIa. C. que al Valle del Duero llegan supuestamen-te importadas de esa zona oriental de laSubmeseta Sur que más en contacto estuvo conel mundo ibérico levantino. En la mismaSepúlveda, por ejemplo, encontramos uno deestos testimonios foráneos que bien pudieronhaber influido en las grises céreas (BlancoGarcía, 1998b: 150, fig. 7, 2).

Forma II: fuente (Fig. 1).

En cerámica gris cérea hasta hace bien pocoesta forma estaba representada sólo por un únicoejemplar, además incompleto, procedente deCoca (Blanco García, 1993b: 118, fig. 1, 1).Actualmente el repertorio formal es más rico,pues son ya tres las variantes conocidas, aunquetodas originarias del citado yacimiento pues,dentro del grupo cerámico considerado, en elresto del Valle del Duero esta forma sigue sindocumentarse.

Los rasgos morfológicos comunes a las tres noson otros que los propios de cualquier fuente:destacado predominio de la anchura sobre laaltura (ratio 2,20 para el ejemplar completo II 3pero superior para los otros dos), amplio bordevuelto que se curva suavemente aunque mante-niendo una posición horizontal, en voladizo,paredes más o menos curvadas siempre muyabiertas y fondos que, a juzgar por sus homólo-gos oxidantes, suelen ser predominantementeumbilicados, como el que vemos en la únicafuente completa de las tres (II 3), pero presumi-blemente también de anillo bajo y redondeado oligeramente rehundido, nunca totalmente plano.Como rasgo que sin ser común a todas las fuen-tes sí se constata, sin embargo, en un elevadoporcentaje de las mismas -estén fabricadas encerámica fina oxidante o reductora o bien enbarros toscos-, no podemos dejar de señalar elrasgo común de contar con una marcada carenade separación entre borde y cuerpo por la caraexterior del vaso. Los diámetros de las bocasoscilan entre 19 cm y 25,8 cm, como puede verse

CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 39

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 39

40 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001

algo más pequeños que los que encontramos ensus semejantes oxidados, que incluso llegan aalcanzar los 45/50 cm (p. ej., véase Sacristán,1986: 175, fig. 14, 1 y lám. XXXVI).

Al igual que los platos hasta ahora conocidos,las fuentes carecen por completo de decoración,son formas lisas en las que, eso sí, podemosencontrar carenas o pares de perforaciones, lasprimeras como separación entre borde y cuerpoy las segundas para permitir tenerlo suspendidoen los momentos en los que no se están usando.Quizá se pudiera entender como decoración sen-dos círculos impresos que en la Variante II 3 orlanlos dos orificios que se han practicado en elborde pero desconocemos si se hicieron con estaintención o con otra. También como hemosobservado respecto a los platos, por ahora noconocemos un solo caso en el que las fuentes gri-ses hayan formado parte del ajuar funerario enaquellas necrópolis en las que comparece estaespecialidad cerámica (p. ej., en las de LasRuedas, Carralaceña o Tariego de Cerrato).

La Variante II 1, dada a conocer hace algúntiempo, como más arriba hemos indicado, vienedefinida por tener un borde vuelto algo curvado,con su extremo no totalmente en horizontal sinoapuntando ligeramente hacia abajo, que es pro-longación natural del cuerpo tendido y suave-mente curvado, es decir, sin carena separadora.La pieza que designa el tipo tiene un diámetro de24,2 cm y está excelentemente bruñida tanto pordentro como por fuera. Fuentes y platos a tornocon perfiles iguales al analizado están presentesen el Duero Medio desde tiempos muy antiguos,tanto en pastas anaranjadas como grises, estasúltimas de los siglos IV y III a. C.

La Variante II 2 cuenta con un borde vueltocurvado cuyo extremo se dispone, ahora sí, enhorizontal, contactando con el cuerpo medianteuna carena exterior. Cuerpo que, por otra parte,es tendido pero de curvatura tan suave que pare-ce casi recto. La fuente que marca el tipo, aunquetambién incompleta, es la de mayores dimensio-nes que hasta ahora conocemos en esta especia-lidad vascular: 25,8 cm. También de Coca (nivelIX de Tierra de las Monedas II) procede otroejemplar encuadrable dentro de este tipo, lo quequiere decir que fue un perfil relativamentecomún, considerando que la mayor parte de losrestantes son únicos.

De la Variante II 3 conocemos todas sus carac-terísticas formales gracias a que el vaso que latipifica se ha conservado completo: borde vueltocurvado en posición horizontal que dobla enángulo recto para, mediante carena viva, contac-tar con el cuerpo, a la sazón menos tendido y

más curvo que los de las fuentes anteriores,fondo umbilicado y pie redondeado. La pieza encuestión, de color negro y aspecto acharoladodebido al esmero con el que se han pulimentadosus superficies tanto por dentro como por fuerapero no bajo el borde, que se ha dejado rugoso yáspero al tacto, tiene 19 cm de diámetro de bocay 8,6 cm de altura. En el punto de inflexión delborde se han abierto un par de perforacionescada una de las cuales orlada por un círculoimpreso sólo marcado en la superficie interna delvaso, que es desde donde se practicaron, algoque en Coca también encontramos en el platitoinédito CO/89/TMIII/V/2 y que nos adviertecómo los alfareros celtibéricos disponían devarios tipos de brocas para perforar y lañar losrecipientes tal como lo hacían sus homólogosibéricos y hace años se comprobó, p. ej., en elyacimiento catalán de Darró (Risch et alii, 1986:297). Referida indistintamente como gran copa,fuente y como frutero en ocasiones, este tipo derecipiente que deriva de prototipos ibéricos deamplia dispersión (Mata y Bonet, 1992: 129,grupo II, tipo 6, subtipo 2, fig. 7, 9), en el Dueroes muy corriente encontrarlo fabricado en pastasoxidadas, generalmente pintado, pero con lacaracterística de que se documenta de forma bas-tante más frecuente en contextos domésticos quefunerarios: en los poblados de Roa (Sacristán,1986: 171-174, fig. 13, 1-5, láms. XXXIV-XXXVI) y Coca son decenas los ejemplares quede él se conocen, mientras la necrópolis padi-llense de Las Ruedas sólo una pieza ha dado(Sanz Mínguez, 1997: 120, L y 281, fig. 118, L yfig. 211, Forma I).

Forma III: cuenco/copa (Fig. 1).

De nuevo es Coca el yacimiento del que pro-ceden las cinco variantes que englobamos dentrode esta Forma III, dos de las cuales están inédi-tas. Se caracterizan por ser recipientes de trazassencillas en los que la anchura máxima seencuentra en la boca, con el borde generalmenteredondeado, a veces regruesado, pero tambiénalgo apuntados e incluso planos, de tendenciabien exvasada, vertical o invasada, cuerpohemisférico o en forma de casquete y bases tantoplanas como con pie anular y de copa, aunquelas más numerosas son las segundas. Comopuede verse, es una forma que admite muchaspequeñas variaciones en cada una de sus partesestructurales, de manera exactamente igual acomo vemos en su homóloga oxidante, las doshabitualmente referidas por la bibliografía comocuencos, páteras y copas. Otro aspecto en el quetanto las grises como las oxidadas coinciden es

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 40

en el hecho de que, cada una en su grupo, ésta esuna de las formas que mejor representaciónnumérica tiene en todos los yacimientos. En pas-tas anaranjadas esto es comprobable en multitudde lugares y en cerámica gris cérea al menos enCoca, único yacimiento que, por ahora, cuentacon un numeroso y variado repertorio de vasosde este tipo.

Por otra parte, ya en su día señalamos cómoen esta forma y en los platos, más que en otras,se advierten ciertas influencias de la cerámicacampaniense. Influencias que creemos detectarno sólo en la aplicación de determinados proce-dimientos de modelado, sobre todo en los piesanulares, sino también en la misma imitación delas superficies brillantes de aspecto metálico ytacto jabonoso que tienen esas cerámicas, rasgosque adoptaron sobre todo de los vasos de platapero también en parte procedentes de esta vajillaalóctona. Sobre esta problemática volveremos enlas consideraciones finales.

Todos los ejemplares hasta ahora conocidostienen diámetros de boca que oscilan entre 10,2cm y 15, 1 cm. Sin embargo, los umbrales métri-cos en la altura (entre 5,3 cm y 10,4 cm) estánmás distanciados como consecuencia, fundamen-talmente, de las diferencias existentes en los tiposde base.

Aunque no faltan los lisos, en barros oxidadosestos recipientes suelen estar ornados con pintu-ra, pero en los grises de superficies bruñidas ytacto céreo la decoración está por completoausente, al menos por ahora. De nuevo estamos,por tanto, ante una forma lisa.

El vaso que ejemplifica la Variante III 1,incompleto, tiene como elemento definitorio elcontar con un borde plano de tendencia invasa-da que por el exterior ha sido suavemente mol-durado, lo cual es poco frecuente en los reci-pientes de este tipo (Blanco García, 1993b: 118,fig. 1, 12), pero que nos remite a determinadotipo de cuencos en pastas anaranjadas proceden-tes de Herramélluri que fueron englobados porA. Castiella dentro de su forma 1 (Castiella, 1977:310, fig. 255, 1-4).

La Variante III 2 se distingue formalmente porel predominio de la anchura sobre la altura (índi-ce 2,69), tener un borde redondeado ligeramenteinvasado, cuerpo en forma de casquete esférico ybase totalmente plana. El cuenco concreto quenos sirve para señalar el tipo, inédito hasta ahora,tiene un diámetro de 14,3 cm y una altura de 5,3cm. Este tipo de perfil es muy frecuente en pastasoxidadas pero lo encontramos mayoritariamentecon pie anular bajo o simplemente con el fondoun poco rehundido, no ápodo. Los de base plana

casi siempre, al menos en Coca, comparecen encontextos tardíos, de los siglos II y I a. C.

La Variante III 3 es un cuenco o pátera de pro-porciones muy equilibradas, ligeramente másancho que alto (ratio 2,02), borde redondeadovertical un poco engrosado, cuerpo casi hemisfé-rico y fondo suavemente elevado sobre un pieanular bajo. El recipiente que ejemplifica estavariante tiene 13,6 cm de diámetro máximo, 6,7cm de altura y procede del mismo sondeo y nivelque el platito I 3, recuperados ambos con otrosdiez fragmentos también grises céreos de variadatipología. Este vaso y otro de idéntica tipologíamás algunos fragmentos que a ella pudieran tam-bién pertenecer ya los dimos a conocer hace untiempo (Blanco García, 1993b: 118, fig. 1, 7-9, 13y 16), por lo que se puede decir que fue unaforma común en cerámica gris cérea. En cerámi-ca oxidante este es el tipo de cuenco o páteramás abundante en Coca y otros muchos yaci-mientos del Duero Medio, comúnmente decora-do con bandas de pintura ocre, anaranjada o rojatanto por dentro como por fuera y por lo generalde cronología tardía. Esta es otra de las formas enlas que parecen proyectarse influencias de algu-nas evolucionadas páteras campanienses delsiglo II e inicios del I a. C. incluidas en las series2780 y 2980 de Morel (1981: Pls. 72-74, 84 y 85).

La Variante III 4 es un cuenco que por su ele-vado pie comúnmente recibe el nombre de copa.Cuenta con un borde redondeado vertical, cuerpohemisférico que apoya sobre un pie elevado, decopa, con una serie de molduras entre ambos. Lapieza que designa el tipo, presentada fotográfica-mente hace poco (Pérez González y BlancoGarcía, 2000: 44 y fot. de p. 39), tiene 13,8 cm dediámetro de boca y 10,4 cm de altura (índice 1,32).En cerámica oxidante el tipo es muy antiguo, puesprácticamente idéntico ya lo encontramos forma-do desde los mismos inicios de la llegada del tornoal Valle del Duero. Fuera de aquí, en barro gris loencontramos fechado entre los siglos IV y II a. C.en la necrópolis alcarreña de Luzaga (Díaz Díaz,1976: 468, 477 y 488, fig. 19, 7).

Mientras las variantes anteriores tienen elborde invasado o vertical, lo que distingue a laVariante III 5, a pesar de estar muy incompleta, esla tendencia exvasada del mismo. El fragmentoque designa el tipo procede del nivel XXII de laexcavación Convento II y otro de las mismascaracterísticas se recupero en el nivel XII deTierra de las Monedas II (Blanco García, 1993b:fig. 1, 15 y 14, resp.).

Forma IV: mortero (Fig. 1).

Ninguna de las variantes pertenecientes a esta

CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 41

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 41

42 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001

Forma IV se ha conservado completa ya que lesfaltan las bases, pero todas son bien conocidas enbarros oxidantes. Esto último nos permite poderafirmar que apoyaban en un pie bajo de tipocopa, lo que unido al grosor que suelen tener susparedes justifica que sean referidas en la biblio-grafía como copas bajas de tipo mortero, denomina-ción que lleva implícita una doble funcionalidady que crea un problema sobre el que ya algunosautores han incidido al considerar que, por unaparte, los tipos de borde que tienen, generalmen-te muy gruesos, moldurados en el exterior yabombados por el interior, resultan del todoinapropiados para beber y ser utilizados, portanto, como copas; y por otra, que el tipo de pieque poseen la mayoría de ellos no soportaría elgolpeo de la mano del mortero, además de queen el interior de estos vasos no suele haber hue-llas de dicho golpeo (salvo en un ejemplar proce-dente del Ayuntamiento de Roa: Sacristán, 1986:174, lám. LXXXII, 2), lo que restaría peso a suidentificación como triturador de sólidos. Pornuestra parte, no creemos que haya que relacio-nar con una única función todas las variables for-males que se conocen. Como hemos hecho enotras ocasiones, por comodidad y dejando al mar-gen esta cuestión, nosotros vamos a referirnos aesta forma simplemente como mortero. Lo que porel momento sí parece una tendencia es que esta-mos ante un recipiente de uso doméstico más quefunerario o cultual.

En cerámica gris cérea, los diámetros de bocade los ejemplares hasta ahora conocidos oscilanentre 6,6 cm y 10,8 cm, unas medidas en generalalgo menores que las que podemos obtener desus semejantes anaranjados pues si tomamoscomo muestra, por ejemplo, el amplio repertorionumantino recogido por F. Wattenberg (1963:178-181, tabs. XXII y XXIII) el más pequeñotiene 9 cm y el mayor alcanza los 15,6 cm. Suscoloraciones van desde el gris ceniciento alnegro, están siempre mejor bruñidos por fueraque por dentro y presentan abundantes signosexternos de haber sido usados durante muchotiempo.

Por ahora no conocemos un solo vaso adscri-bible a esta forma que tenga decoración.Nuevamente estamos, por tanto, ante una formalisa. Sin embargo, en ella sí suelen ser corrienteslas molduras en la zona exterior del borde, lascuales contribuyen a realzarlo por el contraste declaroscuro que se produce y que sin duda provo-ca cierto efecto ornamental, pero esto no autori-za a clasificarla como decorada.

Los vasos que ejemplifican las cuatro varian-tes individualizadas proceden de Coca (BlancoGarcía, 1993: 118-120, fig. 1, 10 y 17-19 resp.),

recuperados, por tanto, en contextos habitacio-nales.

De la Variante IV 1 sólo tenemos el borde yparte superior del cuerpo pero es suficiente paraadvertir que estamos ante una peculiar formabien conocida en cerámica oxidante que secaracteriza por tener paredes gruesas, un bordebastante almendrado hacia el interior, de secciónmás o menos ovalada, y un cuerpo que no llegaa ser hemisférico. Se corresponde con la formaVII 2 de la necrópolis de Las Ruedas (SanzMínguez, 1997: 287-288, fig. 211, VII 2) y es unode los perfiles mejor documentados enNumancia, al que Wattenberg relacionaba direc-tamente con la campaniense y dató en los mis-mos momentos en los que hoy fechamos las gri-ses céreas: finales de la segunda centuria antes deCristo y comienzos de la siguiente (WattenbergSanpere, 1963: 43, varios ejemplares en 178-181,tabs. XXII y XXIII).

La pieza gris que ejemplifica el tipo tiene 8,8cm de diámetro de boca, es de superficies muybruñidas de color claro y carece por completo demolduras y de decoración (Blanco García,1993b: 118-120, fig. 1, 11). En Coca el tipo tam-bién está presente en cerámica anaranjada, for-mando parte de contextos siempre avanzados, delos siglos II y I a. C.

En la Variante IV 2 encontramos un perfil porahora único en cerámica gris que, sin embargo,resulta conocido en pastas rojas pintadas, almenos en Coca (CO/89/TMII/VII/5). Se carac-teriza por ser de paredes más gruesas en la mitadsuperior que en la inferior, poseer un borde deperfil lenticular abombado hacia dentro que tam-bién se prolonga suavemente hacia fuera en vir-tud de la ancha acanaladura que hace los efectosde cuello corto y un cuerpo que tiene más detroncocónico que de hemisférico (Blanco García,1993b: 118-120, fig. 1, 18). El vaso tipificativo esde dimensiones muy pequeñas: tiene un diáme-tro de boca de 6,6 cm y una altura presumible-mente no mayor de los 8 ó 9 cm.

El vaso que ejemplifica la Variante IV 3 fuerecuperado en el nivel XVIIa del sondeo practi-cado en la Calle Azafranales n. 5 (Blanco García,1993b: 118-120, fig. 1, 17), junto a fragmentos per-tenecientes a otros nueve vasos más también gri-ses de superficies céreas y un caliciforme anaran-jado pintado. Es de paredes bastante espesas, conborde abombado al interior y algo extendido alexterior insinuando una pequeña cornisa, hom-bro marcado por un baquetón flanqueado porsendas acanaladuras y cuerpo hemisférico que seva haciendo más grueso conforme se aproxima ala base. Tiene 10,8 cm de diámetro de boca.

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 42

De la Variante IV 4 es francamente poco loque se puede decir: tiene un borde de perfilsubrectangular algo inclinado hacia dentro, sinapenas abombamiento al interior pero prolonga-do al exterior de manera que se crea una peque-ña cornisa, y cuerpo aparentemente hemisférico(Blanco García, 1993b: 118-120, fig. 1, 19). Másque en el mundo vacceo o celtibérico, es en elibérico levantino en el que, en pastas rojas,encontramos paralelos para este tipo (Mata yBonet, 1992: 135, fig. 17, 1).

Forma V: cubilete (Fig. 1).

Esta es una forma por ahora única en estaespecialidad cerámica a la que, en previsión defuturas variantes que se pudieran ir documentan-do, hemos dado el código identificativo V 1. Lascaracterísticas morfológicas de este perfil cuen-quiforme son: boca tendente al cerramiento conel borde muy vuelto, en gancho, y cuerpo globu-lar que alcanza los dos tercios de la esfera.Desconocemos qué tipo de base pudo haber teni-do, si era plana, umbilicada o con pie. Lo que elfragmento conservado sí permite decir es que setrata de una forma lisa. Procede de Coca, nivelXVI de la excavación Avda. de la Constituciónn. 8 (Blanco García, 1993a: 164, fig. 7, 10), y for-maba contexto con quince fragmentos de las mis-mas características técnicas que pertenecieron almenos a ocho vasos y con cuatro caliciformes depastas anaranjadas decorados con pintura e idén-ticos a los grises que más adelante veremos (vid.Fig. 7). Resulta bastante rara en barros oxidantes,existiendo una posibilidad quizá algo lejana deque sus precedentes fueran determinadas formaspor ahora sólo conocidas en el madrileño CerroRedondo, también grises bruñidas por cierto,aunque en versión grande (Blasco y Alonso,1985: 98 tipo VI, fig. 35, 10 y 11),

Forma VI: bol (Fig. 1).

Los tres vasos que individualizan otras tantasvariantes englobables dentro de esta Forma VI,así como varios fragmentos más de bordes ads-cribibles a la misma, ya en su día los dimos aconocer bajo la denominación de boles (BlancoGarcía, 1993b: 120, fig. 2, 20-24; Id., 1994: 60,fig. 15, 6). A pesar de que ninguno se ha conser-vado completo, morfológicamente son recipien-tes en los que, por lo general, predomina laanchura sobre la altura, tienen perfil globularcomo consecuencia de que suelen sobrepasar lamitad de la esfera, bocas tendentes al cerramien-to y bordes a veces algo engrosados y moldura-dos con labios redondeados. Cotejando estaforma con sus iguales oxidantes podemos decir

que las bases pudieron ser umbilicadas o de ani-llo bajo, más infrecuentemente con pie de copa.Los diámetros de boca de los ejemplares conoci-dos hasta ahora van desde los 11,4 cm del máspequeño hasta los 17 cm del mayor.

Desde el punto de vista ornamental, en estaforma encontramos tanto piezas lisas como deco-radas. Los baquetones y las acanaladuras hori-zontales suelen estar casi siempre presentes enellas pero también tenemos constatadas, aunquede manera más escasa, los puntos impresos, lasestampillas y las líneas bruñidas a espátula for-mando diseños geométricos.

La Variante VI 1 procede del poblado de LaCuesta del Mercado, tiene 12,3 cm de diámetrode boca, ha sido excelentemente bruñido porfuera y en el labio interno pero simplemente ali-sado por dentro (Blanco García, 1994: 60, fig. 15,6). Es una forma muy corriente entre las cerámi-cas de cocción oxidante, generalmente pintada,que estuvo en uso en el Valle del Duero prácti-camente desde los mismos inicios de la llegadadel torno, por lo que no es extraño que tambiénen esta especialidad gris esté presente. La deco-ración se dispone a ambos lados del únicobaquetón que tiene: sobre él, una hilera de pun-tos impresos que contribuye a resaltar la hori-zontalidad de la pieza, y debajo, anillos tambiénimpresos.

La Variante VI 2 es una sencilla forma de bolcon el borde redondeado y algo regruesado, detendencia invasada, que está separado del cuerpohemisférico por medio de dos baquetones muypróximos entre si. La pieza que ejemplifica eltipo procede del nivel XV del sondeo excavadoen la calle Azafranales n. 5, tiene 17 cm de diá-metro, e idéntica pero de dimensiones un pocomenores e inédita conocemos otra exhumada enun punto central de Coca. En ambos casos setrata de piezas lisas.

La Variante VI 3 es la más cuenquiforme de lastres por la proporción que guardan la anchura dela boca y el diámetro máximo con la altura queprobablemente tuvo. Su perfil comprende losdos tercios de la esfera, tiene 12,5 cm de diáme-tro de boca, el borde y la zona media han sidoensalzados por medio de baquetones dobles yconserva un arranque de asa en esta zona demáxima anchura pero del que no hay restos desu correspondiente en la parte del borde, por loque pudo ser horizontal, como los que vemos enalgunos caliciformes (p. ej., Sanz Mínguez, 1997:164 n.320, fig. 161, 320). Desconocemos qué tipode base tuvo, tal vez umbilicada o de copa. Esuno de los vasos del grupo que más aspectometálico tiene debido al color negro intenso de

CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 43

Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 43

44 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001

su superficie exterior y al brillo acharolado quese ha conseguido mediante un cuidadoso bruñi-do. Entre los pares de baquetones, un friso degrupos de tenues líneas paralelas realizadas aespátula y dispuestas en dirección alternante, enzig-zag, contribuyen a dar a la pieza un mayoratractivo (Blanco García, 1993b: 120, fig. 2, 21).De esta podemos decir, por tanto, que es unavariante decorada.

Forma VII: esferoide (Fig. 1).

Por ahora es una sola pieza la que da carta denaturaleza a esta sencilla y ancestral forma carac-terizada por tener una boca bastante cerrada,borde muy corto, redondeado y vertical, y cuer-po globular u ovoide, pues desconocemos lamitad inferior y con ello el tipo de base que pudohaber tenido, aunque lo más probable es quefuera umbilicada. Una vez más, su procedenciaes caucense (Blanco García, 1993b: 120, fig. 2,32), tiene 8 cm de diámetro de boca, 15,2 cm deanchura máxima, color gris oscuro, bruñido deexcelente calidad sólo en su superficie externa,carece por completo de decoración y en cerámi-ca de mesa oxidante a torno es poco corriente.Por forma y tamaño, pero en estos barros oxida-dos, sería asimilable al tipo XII.1 de la necrópo-lis de Carratiermes, fechable entre los siglos V yII a. C. (Argente, Díaz y Bescós, 2001: 184, fig.63). En el castro de Tariego de Cerrato existe unvaso de perfil y proporciones muy similar a ésteque se ha conservado completo y por la decora-ción pintada que porta parece ser también bas-tante tardío (Castro García y Blanco Ordás, 1975:lám. XXXVII, 8). De tamaño menor y paredessensiblemente más espesas, entre los materialeshallados en posición secundaria de la necrópolisde Las Ruedas también se encuentra un cuencode pasta anaranjada casi completo que guarda unestrecho paralelismo formal con nuestro vasogris (Sanz Mínguez, 1997: 156 n. 221, fig. 154,221).

Forma VIII: vaso de perfil en “S” (Fig. 2).

Las variantes consignadas son todas ellas detamaño pequeño, con bocas que oscilan entre 8y 12,8 cm y alturas aproximadas entre 6 y 12 cm(9,8 cm la VIII 2, única completa). Por otraparte, ninguna de ellas presenta decoración, porlo que se puede decir que, por ahora, esta es unaforma lisa, la séptima de las ya analizadas.

De esta forma hemos distinguido cuatrovariantes basándonos en los tipos de borde, en lamayor o menor glubulosidad de los cuerpos y enla relación entre la anchura de boca y la altura

que razonablemente se puede presumir para lasincompletas.

De la pieza que ejemplifica la Variante VIII 1,inédita, no conocemos ni su borde ni su basepero tomando en consideración el ancho cuerpobulboso que no encontramos en ninguna de lasotras, que debió de tener una boca bastantecerrada y que presumiblemente es más anchoque alto, se ha considerado como tipo peculiarno asimilable a ninguna de las otras tres varian-tes de vasos de perfil en “S”. Tiene una anchuramáxima de 10 cm, el color de la pasta es grispero la superficie exterior es de un negro intensomuy pulido, acharolado, estando la interior sim-plemente alisada. De procedencia caucense, conél aparecieron otros muchos fragmentos más per-tenecientes al menos a 11 vasos, entre ellos elplato I 1, cuatro fragmentos de caliciformes (unodecorado con la composición 19) y una base congrafito en el exterior (Fig. 3, 6.1).