El mosaico de Dexter de la villa de "La Vega" de Puebla de la Calzada

Transcript of El mosaico de Dexter de la villa de "La Vega" de Puebla de la Calzada

<Homenaje a la Dra. D" Milaglo Gil-Mascarell Boscà>

Extremadura Arqueológica, V.

Cáceres-Mérid a, 1995, pâgs. ill-Zt9

EL MOSAICO DE DEXTER DE LA VILLA ROMANA DE LA VEGA.PUEBLA DE LA CALZ.ADA*

JOSÉ-MARÍa ÁIvAnBZ MARTÍNEZ

1. INTRODUCCIÓN

El 15 de febrero de 1971, en la finca de regadío <La Vega>>, del término municipal de Puebla de laCalzada (38'52' N.-2o 56'W.), situada junto al Guadiana en un terreno de carácter aluvial y propiedad

de don Juan García Pérez, al efectuarse labores de explanación para preparar cultivos de maíz aparecie-

ron las ruinas de una villa romana.

Las circunstancias del hallazgo fueron comunicadas a los maestros de la localidad don ManuelPuerto, don Fernando Manso y don Pedro Macías, quienes se interesaron inmediatamente por los des-

cubrimientos y, al percatarse de la importancia de los mismos, lo pusieron en conocimiento del directorde los Museos ArqueotOgicos de Mériãa y Badajoz, ala sazóndon José Aluare, Sáenz de Buruaga, quien

se desplazó al lugar del hallazgo paru rcalizar el informe correspondienter.

Lo descubierto correspondía a una habitación casi cuadrada, de 9,30 m. x 8 m., con una puerta alN. de 2,60 m. de luz, no centrada, a 2,50 m. y 2,80 m., respectivamente, de los ángulos. El sistema de

construcción es el tradicional de la arquitectura doméstica del territorium emeritense, es decir, un bancal

de unos 50 cm. de espesor, en este caso realizado con el material existente en Ia zona, cantos rodados

de las orillas del Guadiana, soble el que se establecieron las paredes de la piezas en tapial-adobe. Se

conservaron, sobre todo en lazona occidental, restos de estuco pintado simulando columnas jaspeadas,

motivo decorativo bien conocido en la pintura mural emeritense. El pavimento de la habitación era elmosaico, dispuesto sobre otro anterior, objeto de este estudio.

Todavía, a occidente de la referida habitación, se observaron las huellas de otra con pavimento de

mortero de cal y ladrillo, el mal llamado opus signinum, mientras que en el lado N. se desarrollaba unpatio que proporcionabaluz a estas estancias con el mismo tipo de suelo.

En las prospecciones realizadas por el equipo de Mérida se pudieron conocer otros detalles del

establecimiento rural: unas habitaciones ubicadas en la parte N. de la casa y restos de una acequia.

Igualmente se detectó la presencia de un granero, donde se recuperó w dolium, con boca tapada con

loseta de cerámica. Entre el material recuperado en los trabajos de descubrimiento de la habitación del

mosaico, unos fragmentos de vasijas de vidrio (copa, ungüentario, plato y recipiente indeterminado) yuna moneda de bronce que no hemos podido llegar a ver.

La noticia de este hallazgo fue publicada en el diario regional Hoy con fecha de 28 de febrero, Tras

la prospección y análisis de lai ruinai aparecidas se determinó por parte del Director de las Excavaciónes

de Mérida, para evitar su deterioro, el arranque del mosaico. Esta labor fue dirigida por el señor Díaz

* Este artículo, que ofi'ecemos a 1a memolia de la doctora Milagros Gil-Mascarell, io hemos realizado de acuerdo con el

Proyecto n" 550501 de la D.G.I.C.YT. (<Los elementos integrantes de los programas decorativos de las villae hispanorromanas>)

del que formamos parte.I A é1 debemos todos los datos que aquí expresamos. Igualmente de don Juan Antonio Díaz Pintiado, encargado entonces

del Patronato de la Ciudad Monumental y de las Excavaciones de Mérida en todo io refe¡ente a ca¡acterísticas técnicas del

pavimento, que é1 arrancó y consolidó. De1 señor Díaz Pintiado es el dibujo que presentamos, único elemento gráfico de que

disponemos, que ha sido delineado, con las sugerencias tanto de su autor como de las nuestras, por don Antonio Sierra.

JosÉ MARíA Árv¡nnz u¿.nrÍwzz

Pintiado durante el mes de septiembre. Una vez concluidas las tareas de consolidación del pavimento enel taller de Mérida, se procedió a su traslado al Museo Arqueológico Provincial de Badajoz donde se

conserva.

2. LA VILLA

La villa de <La Vega>>, ubicada en pleno corazón del territorium emeritense, se hallaba junto a laorilla derecha del Anas, en un terreno situado a unos 180 m. de altitud y muy cerca de una de las calzadasque unían Augus'ta Enterita con su puerto, Otisipo (ÁIvarez Martínez, 1981,10-13).

Por los materiales arqueológicos recuperados en diversas prospecciones realizadas por é1 (fragmen-tos de sigillata sudgálica, de sigillata hispánica, de paredes finas, lucernas y monedas bajoimperiales),el doctorRodríguez Maltín, afaha de una excavación sistemática, viene a situar el período de vigenciade esta villa entre los siglos I y IV d. C. (Rodríguez Martín, 1993, 23-24). A todo ello vendría añadirse,además, la particularidad de que bajo el pavimento musivo existía otro anterior que responde a otra fasedel establecimiento.

Como ha puesto de manifiesto Rodríguez Martín en sus fundamentales estudios sobre la arqueolo-gíarural romana en esta zonade las Vegas Bajas, este área se vio poblada desde el principio, araíz dela ftrndación de la colonia Augusta Enterita, cuando se organizó su teritolio y se proyectaron sus víasde comunicación. Es de esta manera cómo poco a poco vamos conociendo los caracteres de esta tem-prana implantación rural hasta ahora poco valorada, aunque sí determinada para otros lugares de Extre-madura (Cenillo-Fernández Corcales, 1980; Cerrillo, 1981; Cenillo, 1983). Rodríguez Martín llega adeterminar tres momentos, con sus fases y con las matizaciones que se producirán a rnedida que avancenlos estudios sobre la evolución de la vida de las villae y de los establecimientos agr'ícolas de la zona: a) elque abarcaría desde la mitad del siglo I d. C. (quizá, algo anterior) hasta la segunda mltad del sigloII d. C.; b) el que comprende la totalidad de la segunda centuria y una buena parte de la tercera, sin quesea posible precisar su límite final, y c) el bajoìmperial, del que se conservan los elementos más espec-taculares (Rodríguez Martín, 1993,56). A este último período corresponden las estructuras halladas enla breve campaña de excavaciones de 1971.

Por lo demás, su ubicación es casi canónica en relación a los caracteres esbozados en su día apropósito de la elección de los emplazamientos (Cenillo, 1984): junto a una vía de comunicación, unacorriente de agua y en buenos terrenos de labor.

En cuanto a la estructura de la casa, poco es lo que conocemos, pero su esquema apenas diferiríadel ya analizado en otras de la zona, es decir', obedecería al de patio porticado o peristilo en la parsurbana y comprendería los establecimientos y servicios tradicionales.

Sí queremos expresar la desazón que nos embargó cuando visitamos el lugar en el verano de 1994en compañía de otros investigadores, al comprobar que una buena parte del establecimiento rural romanohabía sido destruido con motivo de nuevas explanaciones llevadas a cabo allí recientemente. Afortunada-mente todavía, aunque no sabemos por cuánto tiempo, quedan algunas zonas intactas.

3. EL MOSÄICO

Sin duda lo más llamativo de este halTazgo es el mosaico que pavimentaba la habitación descubierta,y no porque el ejemplar sea de buena calidad, sino por el hecho de que aparczcafirmado por un musivariusde nombre Dexter, cabeza de un taller probablemente local que trabajó por el territoriuttt emeritense.Esta particularidad no pasó desapercibida a los especialistas, que dieron a conocer el nuevo nombre demosaísta2.

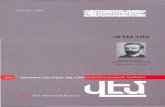

3.1. Descripción (Fig. i)Las dimensiones del pavimento son: 9,80 m. x 8,05 rn., prácticamente la superficie de la habitación

que ocupaba. Las teselas empleadas son de procedencia local, las utilizadas por los talleres emelitenses.

2 Han sido varios los que han referido el nomble del mosaísta: Gorges (1979, 194); Floriani Squarciapino (1982, 52); Lancha(1984, 51; 1990); Álvarez Maltínez (1986, 108); Donderer (1989, 88, A 55); Górnez Pallares (1991, n" 1.13), HE (1,116).

EL IUIOSAICO DE <DEXTER" DE LA VILLA ROMANA DE LA VEGA PUEBLA DE LA CALZADA 213

z- -\\ -.-

Fig. I.-EI Mosaico deDextet. Dibu.jo de A. Sierra, de acuerdo con el que realizó en su día don J. A. DíitzPintiado.

Enlabandade enlace sus'dimensiones oscilanentre 1 cm3.y 7 mm3.; enlos distintos cuadros enlos que

se compartimenta la superficie musiva abundan las de 7 mrÑ.

En la banda de enlace, los tonos empleados son: negro de diorita, verde, blanco calizo, rojo de

cerámica y ocre. En los cuadros se repiten estas tonalidades, pero con varios matices de tonalidades roja

y rosada. No hemos podido, al contrario de lo que en su día realizamos en el conjunto musivo hallado

\7

/Àfa/\

fl/\D

N

JOSE MARIA ALVAREZ MARTINEZ

en Mérida, un análisis petrográfico, pero es fâcII percatarse de que estamos en presencia del mismomaterial.

Se trata de una composición de gran ornato y decoración múltiple con motivos geométricos yflorales y algún detalle zoomorfo. Ofrece la particularidad de conservar la firma del artífice en un cuadrocasi central (Lám. 1).

3.1.1. Banda de enlace

Está compuesta de múltiples listeles formados por teselas de diversos colores: blanco calizo, rosamármol, rojo cerámica y negro diorita. En el centro de uno cle sus lados, el correspondiente al umbral,la banda se intemrmpe y nos ptesenta, a modo de metopas, una composición lineal. Se aprecian, deizquierda a derecha:

a) tres hojas lanceoladas que surgen de un motivo triangular en rojo, en cuyos extremos se desa-rrollan dos sencillas volutas;

b) unos cuadrados formados por dos triángulos de teselas rojas afrontadas y otros dos en teselasde piedra ocre igualmente afrontados;

c) el motivo de las tres hojas que se ve en a, pero con variación de motivos informes de tonosnegro y ocfe;

d) un nudo de Salomón;

e) unas volutas con hojas de hiedra y lanceoladas;

Ð el motivo de a.

3.1.2. Orla

Se desarrollan, en cuadros separados por filetes negros, los siguientes motivos junto a la banda deenlace:

him. 1.-El Mosaico deDexter en el jardín del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, en 1978.

EL MOSAICO DE <DEXTER> DE LA VTLLA ROMANA DE LA VEGA PUEBLA DE I-A. CALZADA

a) sucesión de círculos secantes que determinan flores de cuatro pétalos de tonalidades rojas yocres;

b) cuadrados divididos en dos porciones triangulares; las tonalidades: blancas, negras, ocres yrojas;

c) mismo tema de a;

d) faja estrecha de cheurones superpuestos;

e) estrecha faja de tallo ondulado del que surgen hojas lanceoladas y de hiedra;

Ð faja vertical de estrecho ajedrezado (cuadros negro, blanco, ocre y rojo);

g) faja de estrechos círculos enlazados con cuadrado curvilíneo;

h) faja perdida;

Ð faja de rombos;

j) faja de cheurones superpuestos;

k) faja de rectángulos con superficies compartimentadas con círculos y triángulos;

1) faja compuesta por dos rectángulos donde se inscriben sendos rombos que contienen círculosy éstos, a su vez, estrellas de cuatro puntas;

m) faja de rectángulos divididos interiormente por dientes de sierra;

n) faja de cheurones superpuestos;

o) faja con rombo que inscribe un círculo con apéndices de hojas lanceoladasi

p) faja con círculos secantes que determinan flores cuadripétales.

3.2.2. Campo musivo

La superficie del campo musivo responde al esquema del reticulado, con cuadrados, no exactamente

iguales, separados por un cable de cuatro cabos de tonalidades rojas, blancas, ocres y negras. A su vez,

los cuadrados aparecen igualmente delimitados por un cable de dos cabos. Este enmarque particular de

los cuadrados está completado con otros motivos de decoración lineal: hojas, ajedrezado, ovas, cuentas,

triángulos dispuestos en línea vertical, cheurones superpuestos, elipses alternando con motivos fusiformes,

triángulos afrontados formando un cuadrado, etc.

Los cuadros contienen los siguientes motivos:

a) cuadrados con círculos inscritos que se dividen en una faja hecha de hojas y frutos, con una

zona central donde, sobre fondo blanco, se ve el <<nudo de Salomón>>;

b) el mismo motivo con la variante de la franja circular que enmarca o rodea el <<nudo de Salomón>

por medio de cheurones superpuestos;

c) cuadrado con círculo inscrito con banda circular de úenza de dos cabos y un cuadrado en el

centro formado por cuatro triángulos contiguos de diversos tonos;

d) cuadrado con círculo inscrito con banda circular de hojas y cuatro triángulos con lado inferiorredondeado para formar el círculo central;

e) cuadrado con cable de dos cabos que delimita o enmarca a una estrella de 8 puntas formada por

dos sencillos cuadrados (una línea de filete negro). A su vez, en el interior, un octógono contiene un

<<nudo de Salomón>;

Ð rnismo motivo, pero el octógono encierra motivos trapezoidales que convergen en un círculo

central más o menos floreado.

El cuadro más importante, en posición casi centrada y de caúrcter rectangular, es el que contiene la

firma del musivarius Dexten

El rectángulo comprende un marco de cable de dos cabos. Su interior aparece decorado por un

círculo compartimentado en triángulos del que surgen tallos de hiedra con sus correspondientes hojas,

así como otros que comprenden detalles fitomorfos de dos pétalos. Entre los motivos vegetales, la firma

del mosaísta: EXOFFICINA\ DEXTERI. Las teselas de la primera línea son de cerámica, mientras que

las de la segunda de diorita oscura (Lâm.2).

215

216 JosÉ MARíA Árv¿nnz vtnri¡vnz

ji&

Lóm. 2.-DetaLIe de la firma del muslarius Dexter.

3.2.2.1. Orla o cenefo rectangular compartimentada

Formando parte del mismo campo musivo, con el mismo marco de separación de cable de cuatrocabos, se desarrolla una cenefa de motivos rectangulares con los siguientes motivos.

a) rectángulo con tres círculos en los que se inscriben sendos (<nudos de Salomón> y, separadospor un filete, en el mismo rectángulo dos palomas que picotean unas bayas (Lám. 3);

b) hojas lanceoladas que flanquean otro rectángulo central con roleos de hiedra;

c) r'ombo inscrito en cuadrado y en los espacios resultantes motivos triangulares y sucesión decuadrados divididos en dos mitades tliangulares.

La zona se halla muy perdida, sin que sea posible asegurar los motivos que faltan, pero, de acuerdocon la estructura decorativa, serían muy similares a los ya apuntados.

3.3. Análisisestilístico

El pavimento como ya adelantábamos ofrece un esquema y unos rnotivos ciertamente conocidos yrepetidos en varios ejemplos. Además, en la composición se aprecia una cierta irregularidad en el diseño,obra de un artesano que, aunque conoce su oficio, no es precisamente <<diestro> en la planificación deespacios en los que compartimenta 1a superficie musiva. Lo mismo se aprecia en la configuración de losmotivos que lellenan cuadrados y rectángulos. Eso sí, se percibe un excelente cuidado en la ejecuciónde su firma, en dos tonalidades para que no haya dudas.

El esquema es el de un reticulado compuesto, en su parte central, por una alternancia de cuadradosen las filas laterales y de rectángulos en la central con decoración múltiple. Todo aparece compartirnentadoy separado por un cable de cuatro cabos (Balmelle, et al., 1985, I23 b). Por lo demás, sería prolijomencionar el origen, evolución y desarrollo de este tipo de esquema conocido perfectamente, con unavigencia cronológica amplia, del Alto al Bajo Imperio, y con plesencia prácticamente en todas las regio-nes del mundo romano, aunque con más ejernplos en las pars occidentalis.

EL MOSAICO DE <DEXTER> DE LA \ILLA ROMANA DE LA VEGA PUEBLA DE LA CALZADA

I

Ldm. 3.-ParticuLar del rectángulo con representación de palomas.

No obstante, por ceñirnos a ejemplos de la zona, podemos apuntar que el esquema de reticulado,por lo general cuadrados, separados por cable es muy emeritense. Así lo vemos en un ejemplo del sigloII d. C, de la <Casa-Basílica> (Blanco, 1978, n" 44) y en otro, ya del siglo IV d. C. y cercano a la fechadel pavimento que estudiamos, delavilla de <<Las Tiendas> (ÃlvarezMartínez, 1976).

Una composición muy parecida a la que tratamos la ofrecen dos mosaicos de la denominada <Casade la Cascada> en Útica, ambos del siglo II avanzado (Alexander, et al., 1973, n" 30, Lám. 7 y n" 46).

Por referirnos a uno de los tnotivos más significativos que aparecen en el pavimento, el de lasplantas terminadas en hojas lanceoladas de aspecto acuático, de poco cuidada ejecución por cierto, lasobservamos en algunos pavimentos tardíos, del siglo IV d. C., e incluso posteriores como es el caso delmosaico aquitano de Saint Séver (Balmelle, 1987, n" 215,90-92, Lám. XLVII,6,8).

Un detalle significativo en este pavimento, aunque muy frecuente en la musivaria romana en diver-sas épocas, es la presencia de una pareja de palomas que se aprecian en uno de los rectángulos queflanquean la superficie central.

El motivo es antiguo y no tiene, en principio, otro carácter que el decorativo o el de relación conuna superficie campestre, somo es el caso de diversos pavimentos africanos. Más tarde, con la simbologíacle todos conocida, aparece en mosaicos de carircter cristiano. En el caso que nos ocupa no hay indiciossuficientes para afirmal esta posibilidad, por lo que pensamos que se trata de un elemento decorativousado por el mosaísta sin otra intención que esa.

En la Península, la representación de palomas y aves similares a las que ofrece este mosaico laencontramos en Astorga (Blâzqruez, et aI., 1993, n" 2, 18-20, Lâm. 2), en un mosaico de Palencia de finesdel siglo II d. C. (Blâzquez, et al., 1989, n" 29, 45-47, Fig. 18, Lám. 26), en la villa de <El Romeral>de la segunda mitad del siglo IV d. C. (Blévquez, et aI., 1989, n" 9, 17-18, Láms. 5,2I,22), enLaQuintanilla (Lorca), también del sìglo IV d. C. (Blâzqtez, 1982, n" 53), en <<E1 RamaleÍe>> (Blínqtez-

2t]

218 JoSÉ MARíA ÁLUAREZ MARTíNEZ

Mezquiriz,1985, no 45,Lâm.42),Por fin, entre otros ejemplos, citamos el mosaico de El Vilet, de la

misma cronología (Blâzqtez, et aI., n" 24, 23-24, Lâm, 9).

Como motivo con simbología cristiana aparece en varios pavimentos. Así lo vemos en uno de

Esparta del siglo VI (Kavvadia-Spondilis,1994,154,Fig.10), y en otros ejemplos anteriores como los

de la serie de mosaicos funerarios norteafricanos: Kélibia, Pupput, Sousse, etc. (Duval, 1976,36-37,Figs. 15; 45, Figs. 19 46, Fig. 20). En la Península no faltan los ejemplos y podemos referir dos

italicenses ambos del siglo IV d. C. (Blanco, 1978b,n" 33,Lítm' 55; no 34,Lâm.56).

El pavimento de <<La Vego> tanto por su estilo como por los paralelos presentados, a falta de

mejores datos que proporcionaría sin duda la excavación delavilla, es del siglo IV d. C., probablemente

de su mitad.

3.4. El mosaísta

El interés del pavimento radica en la presencia de la firma de su artífice, un nombre más a añadir

alayalepresentativa nómina de musivarios del territorium emeritense, zonaprivilegiada en este sentido.

El nombre, Dexter, es conocido entre los cognomina romanos (Solin-Salomies, 1988, 323) y en la Pe-

nínsula está atestiguado al menos en ocho ocasiones3.

Para Lancha el nombre podría corresponder a un liberto, latino tal vez, y haría alusión a su habilidadmanual, no precisamente demostrada como ya apuntábamos (Lancha, 1990,288-289). Podría ser de esa

condición, efectivamente, nuestro mosaísta, pero no hay datos fehacientes para afirmarlo. Para Donderer,

autor de un interesante estudio sobre Ia personalidad de los mosaístas de la Antigüedad y su status, lamención del taller y a continuación el nombre del musivarius, ex fficina Dexteri, es una fórmula muycomún de la musivaria occidental y llega a registrar hasta diez pavimentos con ella (DONDERER, 1989,

23-24). En este caso, probablemente, Dexter era el dueño del taller y elcabeza del equipo que se des-

plazaba a pie de obra a cumplir los encargos. Sería el caso igualmente de Anniusbonus, crya firma es

idéntica, en cuanto al modelo, a la de Dexter (Donderer, 1989, 84-85).

Esta norma con la mención del taller (o.fficina) es la normal en Augusta Emerita para designar a

otros artistas y artesanos, entre ellos los relevantes escultores atestiguados en la colonia en el siglo

I d. C., como es el caso de Aulus (Nogales Basarrate. Retrato privado).

4. EL MOSAICO Y LAS PRODUCCIONES DEL TBRRITORIUM EMERITENSE

El pavimento se inserta en las producciones típicas del terrilorium emeritense, de cuyas caracterís-

ticas ya hemos hablado en otro lugaf. El material es plenamente local, con la parca paleta de colores

característica y el esquema compositivo es deudor de los observados en las producciones de la colonia.

Es una lásrima que no podamos contar con otros pavimentos que decorabanlavilla en esta fase y que

aun se podrían descubrir al quedar partes intactas de la casa, aunque amenazadas, para completar el

comentario acerca de la personalidad de este musivario, ya que a través de un sólo ejemplo poco pode-

mos decir de é1.

Por lo que conocemos de los talleres del territoriwn emeritens¿ no estamos en modo alguno en

condiciones de relacionar este pavimento con otros ya analizados. De momento, de Dexter es 1o únicoque conocernos, pero probablemente en las víIlae de la zona debe haber más producción suya y en lapropia Emerita, donde suponemos estaba ubicado el taller.

Dextef por tanto, sería uno de los artesanos que actuaron por el territorio de la colonia Augusta

Enterita a lo largo de los decenios centrales de la cuarta centuria, responsables de pequeños equipos de

musivarios que satisfacían los encargos de los propietarios rurales que por entonces, desde comienzos del

siglos IV d. C. o finales del siglo III d. C. procedieron a renovar las viviendas de su predios.

3 E\ cogytomen está atestiguado en Valpaços, Batcelona, Coimbra, Évora, Segovia, Tarragona (dos ocasiones) y en Puebla de

la Calzada, el que nos ocupa (Abascal, 1994,343).a Se tlata del resumen que hicimos en su día para el Coloquio sobre Lusitania (Álvarez-Nogales, 1994, 273 ss.) sobre los

pavimentos musivos y esculturas conocidas. Precisamente mencionamos el mosaico que tratamos, aunque erramos en 1a expre-

sión del nombre, Dexterus por el correcto Dexter (Alvarez-Nogales, 1994,283).

EL MOSAICO DE <DEXTER> DE LA VILLA ROMANA DE LA VEGA PUEBI-A. DE LA CALZADA

BIBLIOGRAFíA

ABASCAL PALAZóN, J. M. (1994): Los notnbres personales en las inscripciones latinas de Híspania. Murcia.

ALEXANDER, M., ¿Í al. (1973): Corpus des ntosaïques de Tunisie, vol. I, fasc. l. Utique. Insulae, I-[-ilI.Túnez.

ÁfveREz MARTÍNEZ, J. M. (1976): <La villa romana de "El Hinojal" en la dehesa de "Las Tiendas"(Mérida)>. Noticiario ArqueoLógico Hispano-Arqueolo gía, 4.

- (1981): El Puente ¡, el urbanismo de Augusta Emerita. Madrid.

- (1986): Época roma.na. Historia de Ia Baja Extremadura. Badajoz.

Álv¡,nEz MARTÍNEZ, J.M., y NOGALES BASARRATE,T. (1992-93): <Algunas consideraciones sobre ladecoración de villae del tercitorium emeritense.' musivaria y escultura>>. Studia Historica. Historia antigua,vol. X-XI.

BALMELLE, C., et al. (1985): Le décor geométrique de la mosaïque romaine. Patís.

BALMELLE, C. (1987): Récueil géneral des mosaïques de la Gaule lV-Aquitaine, 2. París.

BLANCO FREIJEIRO, A. (1978b): Mosaicos ì'onxanos de Mérida. Corptts de mosaicos romanos de España.Fasc. 1. Madrid.

- (1978b): Mosaicos romanos de ltálica (I).Corpus de Mosaicos romanos de España. Fasc. IL Madrid.

BLAZQUEZMARTÍNEZ, J. M. (1982): Mosaicos ronxanos de Sevilla, Granada, Códizy Murcia.Corpus deMosaicos rotnanos de España. Fasc. IV. Madrid.

BL^ZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.-MEZQUIRIZ, M. A. (1985): Mosaicos ronxctnos de Navata. Corpus de

Mosaicos romanos de España. Fasc. VII. Madrid.

BL^ZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., et at. (1989): Mosaicos romanos de Lérída y Albacete. Corpus de Mosaicosromanos de España. Fasc. VI[. Madrid.

- (1989b): Mosaicos romanos del Museo Arqueológico Nacional. Corpus de Mosaicos romanos de España.Fasc. IX. Madrid.

- (1993): Mosaicos romanos de León y Asturias. Corpus de Mosaicos romd.nos de Espaíía. Fasc. X. Madrid.

CERRTLLO MARTÍN DE CÁCERES, E., y FERN.Á.NDEZ CORRALES, J. M. (1930): <Contlibución alestudio del asentamiento romano de Extremadura. Análisis espacial aplicado al S. de Trujillo>. Norba, l.

CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. (19S1): <Un ejemplo de la relación campo-ciudad. La distribuciónespacial de los mosaicos de Lusitania>>. Norba, 2.

- (1983): <La villa romana de "La Cocosa" y su área territorial. Análisis de un asentamiento rural romano>).

VI Congreso de Estudios Extremeños-Arqueología. Madrid.

- (1984): La vida rural romana en Extremadura. Cárceres.

DONDERER, M. (1989): Die Mosaizisten der Antike und ihre Wittschaftliche und soziale Stellung.Eine

Quellenstudie. Erlangen.

DUVAL, N. (1976): La mosa'ique funeraire dans I'art paléochrétien Verona.

FLORIANI SQUARCIAPINO, M. (1982): <Cultura artistica di Mérida romana>>. Homenaje a Sóenz de Buruaga.Badajoz.

GóMEZ PALLARES, J. (1991): <Nombres de artistas en inscripciones musivas latinas e ibéricas de Hispaniu.Epigraphica, 53.

GORGES, J. G. (1979): Les villas hispano-romaines. Inventaire et problemdtíque archéologique. París.

KAVVADIA SPONDILIS, A. (1994): <<Remarques sur les mosaïques pavimentales de Sparte (V-VI siécles)

d'aprés les fouilles récentes>>. VI Coloquio Internacional sobre Mosaico Antiguo. Palencia-Mét'ida 1990. Guadalajara.

LANCHA, J. (1984): <Les mosaistes dans la vie économique de la Péninsule Ibérique clu I au IV siécle. Etatde la question et quelques hypothéses>. Mélønges Casa Velózquez, 20.

- (i990): <Les atéliers de mosaistes émeritains: essai de définitiou. Les villes de Lusitanie romaine. Hiérarchieset téryitoirs. París.

NOGALES BASARRATE,T: El retrato privado erneritense. (en prensa)

RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G. (1993): Arqueología de la villa romana de Torreáguilø. Tesis Doctoral inédita.

SOLIN, H., y SALOMIES, O. (1988): Repertorium nominum gentilium et cognominttm l,otinorum. Hildesheim.

219