Armin von Gerkan (1884-1969)

Transcript of Armin von Gerkan (1884-1969)

FORSCHUNGSCLUSTER 5

Geschichte des Deutschen Archäologischen Institutsim 20. Jahrhundert

Lebensbilder

Klassische Archäologen und der NationalsozialismusBand 1

Herausgegeben von Gunnar Brands und Martin Maischberger

XII, 256 Seiten mit 70 Abbildungen

Titelvignette: Walther Wrede führt Walther von Brauchitsch und seinen Stab auf der Akropolis von Athen, 1941 (s. Beitrag Brands, Abb. 7, S. 20)

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Brands, Gunnar / Maischberger, Martin (Hrsg.):Lebensbilder ; Klassische Archäologen und der Nationalsozialismus.Rahden/Westf.: Leidorf 2012

(Menschen – Kulturen – Traditionen ; ForschungsCluster 5; Bd. 2, 1)ISBN 978-3-86757-382-5

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Gefördert durch die Fritz Thyssen Stiftung

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier

Alle Rechte vorbehalten© 2012

Verlag Marie Leidorf GmbHGeschäftsführer: Dr. Bert Wiegel

Stellerloh 65 · D-32369 Rahden/Westf.Tel: +49/ (0) 57 71/95 10-74Fax: +49/(0) 57 71/95 10-75

E-Mail: [email protected]: http://www.vml.de

ISBN 978-3-86757-382-5ISSN 2193-5300

Kein Teil des Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, CD-ROM, DVD, BLUERAY, Internet oder einemanderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages Marie Leidorf GmbH reproduziert werden

oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlagentwurf und Standard-Layout: Catrin Gerlach und Jörg Denkinger, Deutsches Archäologisches Institut, Zentrale BerlinRedaktion: Frank Zimmer, Gunnar Brands und Martin Maischberger

http://www.dainst.org

Satzerstellung: stm | media GmbH, Köthen/Anhalt

Druck und Produktion: IMPRESS Druckerei Halbritter KG, Halle/Saale

Armin von Gerkan (1884 – 1969)

von Thomas Fröhlich

Der Architekt und Archäologe Armin Andreas Waldemar von Gerkan zählt zu den bekanntesten deutschen Bauforschern und hat den größten Teil seiner beruflichen Laufbahn im Dienste deutscher staatlicher Institutionen in den Mittelmeerländern verbracht, zunächst als Mitarbeiter der Berliner Museen und später als langjähriger wissenschaftlicher Beamter im Dienste des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches. Seine großen monographischen Arbeiten zur griechischen Architektur und Urbanistik gründen sich auf die Feldforschungen, die er zu Beginn seiner Karriere in Griechenland und der Westtürkei unter der Leitung Theodor Wiegands durchführte, der ihn wesentlich beeinflusste und

förderte. Daran anschließend übernahm er, knapp 40jährig, eine leitende Position an der Abteilung Rom des Instituts, der er als einziger Wissenschaftler fast ununterbrochen von der Wiedereröffnung im Jahre 1924 bis zur erneuten Schließung am Ende des Zweiten Weltkrieges angehörte. In dieser Stellung trug Gerkan, anders als zuvor, wesentliche Verantwortung für die wissenschaftliche, organisatorische und politische Entwicklung der Abteilung und des gesamten Instituts. Der dritte und letzte Karriereabschnitt als Lehrbeauftragter und Gastprofessor in Göttingen und Bonn bis zur Pensionierung im Jahre 1953 erscheint demgegenüber von geringerer Bedeutung.

Leben und Karriere

Armin von Gerkan wurde am 30. November 1884 in dem kleinen kurländischen Ort Subbath, heute Lettland, als Sohn deutscher Eltern geboren. Der Vater war Beamter im Dienst der russischen Steuerverwaltung. Obgleich nach eigener Aussage schon als Schüler von der Antike fasziniert, scheiterte Gerkans Wunsch, Klassische Philologie zu studieren, am Widerstand der Eltern, die auf eine eher praktische Ausbildung drängten. So nahm er 1901 an der Technischen Hochschule in Riga das Studium der Architektur auf, welches er, als die russischen Universitäten wegen Studentenunruhen im Jahre 1905 geschlossen wurden, in Dresden fortsetzte. Das dort nach zwei Semestern abgelegte Diplom wiederholte er 1907 nach seiner Rückkehr in Riga1. Den anschließenden einjährigen Militärdienst in der russischen Kavallerie beendete er als Reserveoffiziers2.

Die Karriere Armin von Gerkans als Altertumswissenschaftler begann im Jahre 1908, als er dank eines Stipendiums, welches ihm Dozenten des Gymnasiums und der Hochschule in Riga beschafft hatten, und ausgestattet mit einem Empfehlungsbrief an Wilhelm Dörpfeld nach Olympia reiste3. Dörpfeld empfahl den jungen Architekten an Theodor Wiegand weiter, unter dessen Leitung er in den folgenden Jahren bis 1914 auf den Ausgrabungen in Milet, Didyma, Smyrna, Priene und auf Samos tätig war, die im Auftrag der KöniglichPreußischen Museen zu Berlin durchgeführt wurden. In einem Schreiben an Wiegand aus dem Jahre 1908 fragte Gerkan

an, was er eigentlich in der Türkei tun solle und wie seine Perspektiven seien, da er in der Archäologie ja nur Dilettant und Autodidakt sei. Wiegand antwortete, er könne ihm von vornherein keine festen Aufgaben zuweisen, da alles vom persönlichen Eindruck abhinge. Eine feste Anstellung sei im Übrigen wohl nicht möglich4. Dieser Brief macht die starke Abhängigkeit Gerkans von Wiegand deutlich, die über das bei Berufsanfängern übliche Maß hinaus dadurch verschärft wurde, dass Gerkan über keine klassische altertumswissenschaftliche Ausbildung verfügte und zudem als russischer Untertan kein deutscher Staatsbürger war. Zwar bewährte er sich in den Augen Wiegands in den kommenden Jahren5, das Problem der Staatsbürgerschaft blieb aber bestehen. Die relativ kleine Gemeinschaft der DeutschBalten bot für ihn kaum ein Betätigungsfeld auf dem Gebiet der Klassischen Altertumswissenschaft, und eine Stelle in einer rein russischen Institution lehnte Gerkan ab, wie aus einem Brief des Jahres 1911 hervorgeht: Wiegand hatte ihn an das Russische Archäologische Institut in Istanbul empfohlen, wo er sich auf einer der zahlreichen Heimreisen ins Baltikum vorgestellt hatte. Der Geist an jenem Institut habe ihm, so Gerkan in einem Brief, aber nicht gefallen und die Aufgabe, sich mit byzantinischer und mittelalterlicher Architektur auf dem Balkan zu beschäftigen, reize ihn nicht sonderlich. Der Zwang, auf Russisch zu publizieren, würde ihn von der restlichen europäischen Wissenschaft isolieren, und vor allem hätten die russi

Zur Entstehung des Beitrags haben viele Kolleginnen und Kollegen durch Hinweisen und Anregungen beigetragen. Namentlich nennen möchte ich Stefan Altekamp, Ingrid Brock, Sylvia Diebner, Uta Dirschedl, Christian Jansen, Hubertus Manderscheid und Marie Vigener.

1 Diplom in Dresden mit Entwurf für ein kleinstädtisches Museums und Bibliotheksgebäude, Diplom in Riga mit Entwurf für ein Krematorium, s. DAI Rom, Archiv, I, Allgemeine Korrespondenz, Brief von Gerkan an Behn, 20. Juli 1933.

2 Die frühen biographischen Daten nach: BArch R/4901/13263, Kartei der Hochschullehrer, Fiche 061; DAI Rom, Archiv, ungeordneter Bestand, Personalakte Gerkan, Personalbogen 8. Januar 1930. – A. von Gerkan, Professor Dr.Ing., Dr. Phil. Dr. Ing. E. H. Armin von Gerkan, in: KoldeweyGesellschaft, Vereinigung für Baugeschichtliche For

schung e. V.: von ihren Gründern, ihrer Geschichte und ihren Zielen: Festschrift zum 80. Geburtstag von Ernst Walter Andreae (Karlsruhe 1955) 19 f.; F. W. Deichmann, Armin von Gerkan: 1884 – 1969, RM 77, 1970, S. VII f.; R. Naumann, Armin von Gerkan: 1884 – 1969, in: R. Lullies – W. Schiering (Hrsg.) Archäologenbildnisse. Porträts und Kurzbiographien von Klassischen Archäologen deutscher Sprache (Mainz 1988) 226 f.

3 Gerkan a. O. (Anm. 2) 20. 4 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand,

Riga, 20. Juli 1908. Auf dem Schreiben Antwortnotiz Wiegands. 5 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Briefwechsel mit Ger

kan aus den Jahren 1908 – 1911: Gerkan ist zu Wiegands Zufriedenheit in Milet, Smyrna und Priene tätig.

Thomas Fröhlich92

schen Forschungen auf dem Balkan auch slawischpolitische Ziele, die ihm als Balten nun völlig zuwiderliefen6. Schon zu dieser Zeit scheint sich Gerkan entschieden zu haben, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, zum einen des beruflichen Fortkommens wegen, zum anderen aber sicher auch auf Grund seiner starken emotionalen Bindung an den deutschen Kulturkreis. Ein Problem hierbei war allerdings sein Status als Reserveoffizier, der eine einvernehmliche Entlassung aus der russischen Untertanenschaft auf Jahre hinaus unmöglich machte und somit zu einem Einreiseverbot nach Lettland geführt hätte, wo seine Eltern lebten. In den folgenden Jahren bemühte sich Gerkan daher darum, seinen Abschied als Offizier zu nehmen, und berichtete hierüber immer wieder an Wiegand, zuletzt von einer Übung im Juli 19147. Seine Anstrengungen hatten allerdings keinen Erfolg, und bei Ausbruch des Krieges wurde er zur russischen Armee einberufen, wodurch seine Forschungstätigkeit ebenso unterbrochen wurde wie sein Kontakt zu Wiegand, mit dem er nur noch in begrenztem Maße über einen in Schweden lebenden Onkel korrespondieren konnte8.

Die dann 1918 wieder auflebende direkte Korrespondenz enthält recht detaillierte Angaben zu Gerkans Schicksal in den Kriegsjahren. Demnach diente er bis März 1916 beim 10. Eisenbahnbataillon an der österreichischen Front und war anschließend in Persien im 14. Bataillon beim Bau einer »lächerlichen Kriegsbahn« nach Bajazet (Bayazid) eingesetzt. Die Februarrevolution erlebte er noch bei der Armee, erkrankte aber im Laufe des Jahres 1917 so schwer, dass er in Moskau zweimal operiert werden musste9. Als Kranker blieb er von den Wirren der Oktoberrevolution verschont, der er keinerlei Sympathie entgegenbrachte. Vielmehr kehrte er im Januar 1918 in den Kaukasus zurück, fand dort aber sein Bataillon in Auflösung begriffen vor und schloss sich für kurze Zeit dem Deutschen Schützenregiment der Georgischen Armee an, in der er aber fehlende Disziplin und Ordnung beklagte10. Nach der Entlassung aus dem russischen Militärdienst diente er seit dem 1. Juni 1918 als Leutnant bei der Deutschen Militärkommission für Georgien und teilte brieflich mit, den deutschen Militärdienst bis zum Kriegsende auf keinen Fall mehr verlassen zu wollen, zumal er eine wachsende Abneigung gegen Russland verspüre11. Nach der deutschen Kapitulation kehrte er ins Baltikum zurück und kämpfte von April bis Juni 1919 in der baltendeutschen Landwehr auf Seiten der lettischen Re

publik gegen die von Kommunisten und russischen Bolschewisten proklamierte Räterepublik12. Das Ergebnis des Baltenkrieges stellte für Gerkan zwar eine Enttäuschung dar, da den DeutschBalten in Lettland nicht der erhoffte Spielraum eingeräumt wurde, die Unabhängigkeit des Landes beseitigte aber jedes Hindernis für seine Auswanderung nach Deutschland. Als die Landwehr dem englischen Oberkommando unterstellt wurde, quittierte er seinen Dienst und begab sich mit einem von Wiegand übersandten Ausweis nach Berlin13.

Noch vor seiner Einbürgerung, die am 27. April 1920 erfolgte, bezog Gerkan erneut Position und diente während des KappPutsches im März 1920 als Zeitfreiwilliger in der Reichswehr. Im selben Jahr trat er der Deutschen Volkspartei bei, der er bis zu ihrer Selbstauflösung angehörte14, und unterstrich hiermit auch politisch sein aktives Eintreten für seine nationalkonservative Weltanschauung, die er bereits mit seinem militärischen Engagement unter Beweis gestellt hatte und die auch durch private Äußerungen in den Briefen an Wiegand belegt wird15.

In den folgenden Jahren machte sich Gerkan daran, seine akademische Qualifikation zu verbessern, denn ihm musste klar sein, dass der Abschluss als Diplomingenieur, den er bis dahin allein besaß, für eine Karriere in der Klassischen Altertumswissenschaft nicht ausreichen würde. In der bemerkenswert kurzen Zeit von nur drei Jahren legte er zwei Promotionen und eine Habilitation vor: 1921 wurde er an der Technischen Hochschule Berlin mit einer Veröffentlichung zum Theater von Priene zum Dr.Ing. promoviert, und im Jahr darauf schloss er sein Studium der Klassischen Archäologie bei Erich Pernice in Greifswald mit der Arbeit über die griechischen Stadtanlagen ebenfalls mit dem Doktortitel ab. Es folgten schließlich 1922 bis 1923 ein Jahr an der Technischen Hochschule in Aachen als Assistent von Friedrich Krischen und die Habilitation mit der Rekonstruktion des Altars des Athenatempels von Priene16. Dem weiterhin engen Kontakt mit Theodor Wiegand war es sicherlich zu verdanken, dass Gerkan anschließend noch ein knappes Jahr an den Berliner Museen zur Bearbeitung der Wiegandschen Grabungen angestellt war. Doch auch zu anderen führenden Vertretern der deutschen Archäologie unterhielt er Kontakte, und so führte er schon 1922 mit Gerhard Rodenwaldt ein Gespräch über eine mögliche Anstellung an einer der wieder zu eröffnenden Abteilungen des Archäologischen Instituts in Athen

6 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand, Fährschiff von Istanbul nach Odessa, 28. Juli 1911.

7 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand, Riga, 11. August 1911, 19 August 1911, 28. August 1911, 1. Juli 1914.

8 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Julius von Gerkan an Wiegand, Helsingborg, 9. Mai 1915. Der Onkel richtet Wiegand Grüße seines Neffen aus und bietet sich an, eine Miletpublikation mit nach Russland zu nehmen.

9 Hydrocele und Venenerweiterung, Beleg s. die folgende Anm. 10 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand,

Tiflis, 23. Mai 1918. 11 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand,

Tiflis, 19. Juni 1918. 12 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand,

Libau, 16. April 1919; Riga, 23. Mai 1919. 13 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand,

Poenau, 14. Juli 1919; Mitau, 25. Juli 1919. – Die Chronologie der Teilnahme von Gerkans am Ersten Weltkrieg und am Baltenkrieg, die aus den Briefen an Wiegand hervorgeht, wird durch die Eintragungen in amtlichen Karteien bestätigt: 1. BArch R/4901/13263,

Kartei der Hochschullehrer, Fiche 061; 2. DAI Rom, Archiv, ungeordneter Bestand, Personalakte von Gerkan, Personalbogen 8. Januar 1930; vgl. Gerkan a. O. (Anm. 2) 20 f.

14 BArch R/4901/13263, Kartei der Hochschullehrer, Fiche 061; Zur Teilnahme am KappPutsch s. auch BArch R/4901/17573, Wiegand an Minister Rust, Berlin, 2. April 1936: Wiegand beschreibt von Gerkan als deutschen Patrioten, der sich schon 1920 der Reichswehr zur Abwehr kommunistischer Umtriebe zur Verfügung gestellt habe.

15 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand, z. B. Tiflis, 19. Juni 1918: »[. . .] ich bin förmlich Russophobe geworden«; Libau, 16. April 1919: »Kein Mensch in Deutschland und bei den Alliierten hat auch nur eine Vorstellung von der Scheusslichkeit des russischen Bolschewismus und von der Gefahr, die mit seinem Fortschreiten entsteht«; Poenau, 14. Juli 1919: Gerkan verlässt die Landwehr, weil er weder unter englischem Kommando stehen, noch Lette werden will: »Die Engländer haben auf der ganzen Linie gesiegt, ihre Politik hier ist genauso skrupellos wie immer«.

16 BArch R/4901/13263, Kartei der Hochschullehrer, Fiche 061; DAI Rom, Archiv, ungeordneter Bestand, Personalakte Gerkan, Personalbogen 8. Januar 1930; Gerkan a. O. (Anm. 2) 21.

Armin von Gerkan (1884 – 1969) 93

17 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand, Wilhelmshöhe, 9. September 1922.

18 BArch R/4901/13263, Kartei der Hochschullehrer, Fiche 061; Jahresbericht des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches für das Haushaltsjahr 1925, AA 1926, S. III; Gerkan a. O. (Anm. 2) 21.

19 Explizit Jahresbericht des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches für das Haushaltsjahr 1925, AA 1926, S. III; Jahresbericht des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches für das Haushaltsjahr 1926/27, AA 1927, S. III; DAI Rom, Archiv, I, Berichte Rom: Rechenschafts und Jahresberichte des I. und II. Sekretärs ab 1927 mit Lücken. Die Haus und Finanzverwaltung liegt wesentlich in den Händen des II. Sekretärs; DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe, Gerkan an Kübber, Bonn, 24. Juni 1953: Gerkan vergleicht die Situation 1953 mit der von 1924/25. Ebenso wie damals Amelung hätte nun KaschnitzWeinberg von der Verwaltung eines

Instituts keine Ahnung und der 2. Direktor müsse sich darum kümmern.

20 Pompejikurse fanden von 1927 bis 1932 statt, s. Jahresbericht des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches für das Haushaltsjahr 1927/28, AA 1928, S. III; 1928/29, AA 1929, S. III; 1929/30, AA 1930, S. IV; 1930/31, AA 1931, S. III; 1931/32, AA 1932, S. IV; dagegen 1932/33, AA 1933, S. III: „Ein Pompejikurs fand nicht statt, weil keine Mittel für die Teilnehmer zur Verfügung gestellt werden konnten.“

21 Publikation der Stadtbefestigung von Milet erwähnt in Jahresbericht des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches für das Haushaltsjahr 1929/30, AA 1930, S. IV; 1930/31, AA 1931, S. IV; 1931/32, AA1932, S. IV; 1932/33, AA 1933, S. IV; 1934/35, AA 1935, S. VII.

22 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Kasten 28: Amelung an Rodenwaldt, 30. März 1925; Amelungs Beschreibung des Charakters

und Rom17. Tatsächlich wurde er zum 1. Oktober 1924 zum II. Sekretär der Abteilung Rom berufen, womit der nach eigener Einschätzung »bedeutsamste Abschnitt« seines Lebens begann18.

In den ersten Jahren seiner römischen Zeit spielte Gerkan eine relativ unauffällige Rolle. Aus den Jahresberichten und auch aus späteren Briefen geht hervor, dass er vor allem zu Beginn stark mit Verwaltungs und Finanzaufgaben belastet war19, zu denen didaktische Aufgaben hinzutraten, denn einige Jahre lang wurde der ›Pompejikurs‹ für deutsche Pädagogen wieder durchgeführt und im Winterhalbjahr fanden ausgedehnte Führungen für Stipendiaten des Instituts in Rom und Umgebung statt20. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Problemen der römischen Architektur und Urbanistik mündete in eine ganze Reihe von Aufsätzen, doch entstand keine Monographie. Zum einen war Gerkan auch in

Rom noch jahrelang mit der Ausarbeitung der Miletpublikation befasst21, zum anderen ließen die italienischen Behörden keine ausländischen Grabungen zu, weshalb keine Projekte verwirklicht werden konnten, die den deutschen Großgrabungen in Griechenland und der Türkei vergleichbar gewesen wären.

In einem im März 1925 verfassten Brief an den Präsidenten Rodenwaldt bemängelte Walther Amelung, der I. Sekretär der römischen Abteilung, Gerkans fehlendes diplomatisches Gespür im Umgang mit den Italienern und den Vertretern der ausländischen Institute sowie generell seine allzu kantige, oft unbewusst geradezu beleidigende Art. Er wollte sich gar nicht vorstellen, »wie er jemals auch nur vertretungsweise die Leitung des Instituts übernehmen könnte«, und regte an, ihn doch besser in Athen einzusetzen, was auch seinen wissenschaftlichen Neigungen eher entspräche22. Gerkan war

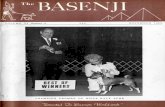

Abb. 1 Armin von Gerkan in seinem Arbeitszimmer im römischen Institut.

Thomas Fröhlich94

zu diesem Zeitpunkt nur kommissarisch in Rom angestellt. Dass seine offizielle Ernennung zum II. Sekretär trotz der Bedenken Amelungs am 4. Juni 1925 erfolgte23, dürfte auf sein gutes Verhältnis zu Rodenwaldt und vor allem auf die Unterstützung Wiegands zurückzuführen sein, der ihn von Beginn an gefördert hatte24.

Walther Amelung starb unerwartet am 12. September 1927, wodurch der von ihm befürchtete Fall eintrat, dass Gerkan stellvertretend die Geschäfte leiten musste, allerdings nur bis zum Dienstantritt von Ludwig Curtius im März 192825. Anfängliche Divergenzen mit Curtius waren schnell beseitigt und Erwägungen, sich erneut um eine Stelle in Athen oder auch um eine Professur in Deutschland zu bemühen, blieben ebenso folgenlos26 wie in der Zentrale angestellte Überlegungen, die Stelle eines reisenden Bauforschers mit Gerkan zu besetzen. Dieser hätte etwa acht Monate im Jahr auf verschiedenen Grabungen zubringen sollen, um den Rest der Zeit zur Aufarbeitung des gesammelten Materials in Berlin zu verbringen27. An Wiegand schrieb Gerkan, er hätte an einer solchen Stelle, die ihn zwänge, seine Frau ständig allein in Berlin zurückzulassen, kein Interesse28. Wenige Monate zuvor hatte er Hildegard Schultze geheiratet, was er in einem späteren autobiographischen Aufsatz in bezeichnender Art und Weise so formulierte: »Damals wurde ich auch Schwiegersohn des Greifswalder Christlichen Archäologen Viktor Schultze«29.

Einige wenige politische Meinungsäußerungen in Briefen an Wiegand aus den Jahren 1929 und 1930 lassen erkennen, dass Gerkan dem krisengeschüttelten parlamentarischen System der Weimarer Republik gleichgültig bis ablehnend gegenüberstand. Die Differenzen zwischen Links und Rechts schätzte er als unüberbrückbar ein und sah voraus, dass es schließlich zu einer Diktatur unter einer der extremen Partei

en kommen würde, was er nicht besonders bedauerte: »Vielleicht ist es gut, wenn dieses bisherige Wursteln aufhört«30. Dass seine Sympathien in diesem Fall rechts lagen, brachte er deutlich zum Ausdruck: »wenn ich die Wahl habe, so lebe ich doch unendlich lieber in einem noch so radikalen Nazistaat, dem 3. Reich, anstatt in einem Sowietstaat, wo man mich ohnehin am Leben verhindern würde«. Dennoch erweist sich Gerkan in diesem unter dem Eindruck der Reichstagswahlen vom September 1930 geschriebenen Brief nicht als überzeugter Anhänger Hitlers. Vielmehr befürchtete er durch diesen Nachteile für die Klassische Archäologie, da er annahm, dass viele Professorenstellen zu Gunsten der völkischen deutschen Prähistorie abgebaut würden: »aber die vaterländische Vorgeschichte wird zu blühen beginnen. In erster Linie solche, wie Kossinna und Wirth«31.

Nach der Machtergreifung stellte sich Gerkan dann aber schnell auf die neue Situation ein und diente in den kommenden Jahren dem ›Dritten Reich‹ ebenso loyal als leitender Beamter des Archäologischen Instituts, wie er zuvor in keiner erkennbaren Opposition zur Weimarer Republik gestanden hatte. Mit dem Beitrittsdatum 1. November 1933 wurde er Parteigenosse der NSDAP, für die er als Politischer Leiter in der Ortsgruppe Rom tätig war32. Später fungierte er zumindest zeitweise als Herausgeber des »ItalienBeobachters«, dem seit 1937 erscheinenden Parteiorgan der Landesgruppe Italien, dessen Redaktion offenbar im Archäologischen Institut untergebracht war33. Ludwig Curtius erklärte nach dem Krieg, von Gerkan hätte als II. Sekretär der Partei beitreten müssen, da unter den damals gegebenen Verhältnissen eine direkte Verbindung des Instituts zur Partei unbedingt notwendig gewesen sei. Er selbst hätte diesen Schritt nicht tun können, da seine Gegnerschaft zum Nationalsozialismus allzu bekannt gewesen sei34. Hermine Speier, die

Gerkans dürfte nicht allzu weit von dessen eigener Selbsteinschätzung entfernt gewesen sein, vgl. DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe: Gerkan an Kübber, Bonn, Palmsonntag 1949: »Ich kann sehr vieles nicht, bin zurückhaltend, mache nicht leicht Bekanntschaften und auf diese Weise keinen einnehmenden Eindruck; folglich habe ich wenig Beziehungen und kann selbst nicht gut verhandeln. Meine Stärke liegt mehr auf dem negativen Gebiet: ich sehe die Fehler und merke, was schief gehen kann, was vermieden werden muss, und was in Angriff genommen werden muss. Utopien und öde Hoffnungen liegen mir, Gott sei Dank, immer fern«.

23 BArch R/4901/13263, Kartei der Hochschullehrer, Fiche 061. 24 Vermutlich war es Wiegand, der schon 1911 für die Ernennung

Gerkans zum Korrespondierenden Mitglied des DAI sorgte: DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand, Istanbul, 21. Dezember 1911; 1924/1925 berichtete Gerkan an Wiegand über bürokratische Hindernisse bei seiner endgültigen Ernennung in Rom: DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand, Rom, mehrere Briefe ab Oktober 1924.

25 Jahresbericht des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches für das Haushaltsjahr 1927/28, AA 1928, S. III.

26 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand, Rom, 21. Oktober 1927: Gerkan spricht sich gegen Curtius aus; Rom, 6. April 1928: Differenzen mit Curtius. Gerkan bittet Wiegand, ihn gegebenenfalls über Mittelsmänner in Athen ins Spiel zu bringen. Alternativ dazu erwägt er, sich an der Technischen Hochschule München als Nachfolger von Knackfuss zu bewerben; Rom, 2. Dezember 1928: Gerkan hat sich mit Curtius verständigt, den er nun schätzt.

27 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Kasten 28, Zentraldirektion, Sitzungsberichte, Protokolle usw.: Rodenwaldt an Auswärtiges Amt, Berlin, 27. Juli 1927 (Entwurf für den Haushaltsplan 1928) mit Nennung Gerkans als besten Kandidaten.

28 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand, Rom, 21. Oktober 1927.

29 Gerkan a. O. (Anm. 2) 21; die Heirat erfolgte am 1. März 1927: BArch R/4901/13263, Kartei der Hochschullehrer, Fiche 061.

30 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand, Rom, 20. Oktober 1929.

31 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand, Rom, 1. Oktober 1930. – Zu Kossinna: L. Klejn, Gustaf Kossinna, in: T. Murray (Hrsg.), The Great Archaeologists 1 (Santa Barbara 1999) 233 – 246; H. Steuer, Das »völkisch« Germanische in der deutschen Ur und Frühgeschichtsforschung: Zeitgeist und Kontinuität, in: Zur Geschichte der Gleichung »germanischdeutsch«: Sprache und Namen, Geschichte und Institutionen (Berlin 2004) 377 – 383. – Zu Wirth: R. Bollmus, Das Amt Rosenberg und seine Gegner: Studien zum Machtkampf im nationalsozialistischen Herrschaftssystem 2(München 2006) 179 – 181.

32 DAI Rom, Archiv, ungeordneter Bestand, Personalakte Gerkan: Antwort Gerkans vom 14. März 1938 auf eine Anfrage der NSDAP vom 8. Februar 1938 zu Parteimitgliedschaft und Parteiaktivitäten der Beamten, Angestellten und Arbeiter der Abteilung. Mitgliedsnummer 3 391 595.

33 Gerkans Tätigkeit als Herausgeber des »ItalienBeobachters« wird durch das in der vorangegangenen Anm. zitierte Dokument belegt; aus einem Tagebucheintrag geht hervor, dass man 1943 die Adresskartei des »ItalienBeobachters« vernichtete, da man eine schnelle Einnahme Roms durch die Alliierten für wahrscheinlich hielt: DAI Berlin, Archiv, Nachlass Deichmann, Tagebuch – Archäologisches Institut des Deutschen Reiches, Zweigstelle Rom, Tagebuch vom 9. September 1943 bis zum 6. März 1948, Eintrag vom 9. September 1943.

34 BArch, Nachlass Curtius, NL 304/1: Gutachten von Ludwig Curtius, Rom, 17. November 1946.

Armin von Gerkan (1884 – 1969) 95

als Assistentin an der Fotothek beschäftigt war, bis sie 1934 wegen ihrer jüdischen Herkunft entlassen wurde, gab später an, Gerkan habe seinen Beitrittsentschluss ihr gegenüber damit begründet, als Staatsbeamter auf diese Weise »dem Schlimmen entgegenarbeiten« zu wollen35. Allerdings handelt es sich in beiden Fällen um Gutachten, die 1946 für das Entnazifizierungsverfahren Gerkans verfasst worden sind und daher mit Vorsicht betrachtet werden müssen. Von ihm selbst sind keine vergleichbaren Rechtfertigungen dokumentiert, bemerkens werter Weise auch nicht in dem privaten Briefwechsel mit Kübber, in welchem ausführlich vom Verlauf der Entnazifizierung die Rede ist36.

Aus den Dokumenten wird kein sonderlich großes Interesse und Engagement Gerkans für die aktive Parteiarbeit ersichtlich. Vielmehr scheint er sich darauf beschränkt zu haben, den Einsatz zu zeigen, der mindestens von ihm erwartet wurde. Er publizierte einige Beiträge im »ItalienBeobachter«, unter denen der Aufsatz »Mehr als ein Gautag« aus dem Jahre 1937 zum Jahrestreffen der Auslandsorganisation in Stuttgart der einzige rein politische war. In ihm wird die Bedeutung der Partei für 40 Millionen Auslandsdeutsche unterstrichen, die zur deutschen Volksgemeinschaft zu zählen seien und »in Adolf Hitler gleichermassen ihren Führer verehren«, auch wenn sie in ihrer Mehrzahl keine deutschen Staatsbürger seien37. Weniger ideologisch geprägt sind eine kurze Geschichte der Abteilung Rom38, in der als Konzession an die nationale Sache lediglich die tatsächlich erst 1871 erfolgte Verlegung des juristischen Sitzes nach Berlin auf 1859 vordatiert wurde, sowie der Beitrag »Die Einzugsstrasse des Führers« zum Hitlerbesuch in Rom 193839. Gerkan beschrieb hierin im Stile eines Reiseführers die antiken und nachantiken Denkmäler, die den Weg vom Bahnhof Ostiense zum QuirinalsPalast säumen. Ähnlichen Charakter haben zwei in den Kriegsjahren erschienene Aufsätze zu der libyschen Ruinenstadt Leptis Magna, die gleichzeitig auch als kleine Monographie in der »Schriftenreihe für unsere Soldaten« erschienen sind40. Schließlich ist das Manuskript eines Schulungsvortra

ges für politische Leiter der Partei erhalten, den Gerkan 1943 hielt41.

Die römische Karriere Armin von Gerkans wurde 1936 durch die OlympiaEpisode unterbrochen. Auf Betreiben Theodor Wiegands, der seit 1932 Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts war, sollte er zum 1. Oktober als Nachfolger Georg Karos zum I. Sekretär der Abteilung Athen ernannt werden und gleichzeitig die Leitung der prestigeträchtigen FührerGrabung in Olympia übernehmen42. Tatsächlich schien Gerkan für diese Aufgabe besonders geeignet zu sein, denn kaum ein anderer Wissenschaftler in den Reihen des Instituts konnte sich mit ihm an Grabungserfahrung und Kenntnis der griechischen Architektur messen. Er begab sich nach Griechenland und führte vom 15. bis 31. Oktober und vom 1. bis 14. November 1936 zwei vorbereitende Kampagnen in Olympia durch, bei denen – ganz im Stile der alten Großgrabungen – zwischen 60 und 95 Arbeiter eingesetzt wurden43. Nach Gerkans eigener Aussage endeten diese Kampagnen, an denen als Assistenten Rudolf Naumann und Hans Riemann teilnahmen, ohne ein greifbares wissenschaftliches Ergebnis, aber es käme ja auch vor allem darauf an, überhaupt mit den Aktivitäten zu beginnen44.

Wiegand hatte Gerkan bereits am 2. April 1936 dem Minister Rust als Direktor in Athen vorgeschlagen, doch wenig später meldete sich mit dem damaligen II. Sekretär in Athen, Walther Wrede45, ein Konkurrent zu Wort, der über hervorragende Beziehungen zur Parteispitze und insbesondere zu Hess und Goebbels verfügte46. Schon im Juli erfuhr Wiegand hiervon und wandte sich zunächst erneut an Rust, dann sogar, am 5. August, an Hitler selbst und erklärte, Wrede sei zwar durchaus ein fähiger Archäologe, Gerkan wäre aber bei weitem der bessere Mann für die Aufgabe in Olympia47. Hitler schien dies zunächst zu überzeugen, denn er ließ dem zuständigen Minister mitteilen, nur fachliche Gründe sollten bei der Auswahl des Leiters dieser so wichtigen Grabung eine Rolle spielen48. Die Wahl Gerkans schien somit beschlossene Sache zu sein, und Wiegand sandte eine entsprechende un

35 DAI Rom, Archiv, Nachlass Speier, Briefe: Speier an Gerkan, Gutachten für Gerkan, Rom, 15. Februar 1946. Zu Hermine Speier s. den Beitrag von Hubertus Manderscheid im vorliegenden Band.

36 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe. Zu den einzelnen Briefen s. u. zum Entnazifizierungsverfahren.

37 A. von Gerkan, Mehr als ein Gautag, ItalienBeobachter 1937, Nr. 4, 22 f.

38 A. von Gerkan, Stätten deutscher KulturArbeit in Italien: das Deutsche Archäologische Institut in Rom, ItalienBeobachter 1938, Nr. 1, 18 – 20.

39 A. von Gerkan, Die Einzugsstrasse des Führers, ItalienBeobachter 1938, Nr. 5, 33 – 45.

40 A. von Gerkan, Antike Städte in Nordafrika: Leptis Magna, I. Geschichte der Stadt im Altertum, ItalienBeobachter 1942, Nr. 6, 15 – 20; A. von Gerkan, Antike Städte in Nordafrika: Leptis Magna, III. Die Baudenkmäler, ItalienBeobachter 1942, Nr. 7, 7 – 11; A. von Gerkan, Leptis Magna (Rom 1942).

41 DAI Berlin, Archiv, Nachlass von Gerkan, Kasten 8, Manuskripte und Vorträge, Die Lage der Bauernschaft im Zarenreich bis 1918 (Schulungsabend für politische Leiter am 22. Juni 1943).

42 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand, Rom, 30. März 1936: Gerkan bedankt sich dafür, dass ihn Wiegand als I. Sekretär in Athen vorschlagen will. Ihm ist klar, dass damit auch die Leitung der Grabung in Olympia verbunden ist; BArch R/4901/17573, Brief Wiegands an Minister Rust, Berlin, 2. April 1936: Gerkan wird aus fachlichen Gründen als Direktor in Athen vorgeschlagen. Außerdem sei er ein überzeugter Patriot und als einer der

ersten DAIFunktionäre in die Partei eingetreten. – Vgl. zur OlympiaEpisode den Beitrag von Michael Krumme zu Walther Wrede im vorliegenden Band.

43 Berlin, Archiv der Antikensammlung, Oly 52, zwei Berichte Gerkans über die beiden Kampagnen; vgl. Jahresbericht des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches für das Haushaltsjahr 1936/37, AA 1937, S. III. V: hier wird abweichend der Zeitraum 15.–28. Oktober für die Grabung genannt. Gerkan wird vom 1. Oktober 1936 bis zum 26. März 1937 als kommissarischer Leiter der Abteilung Athen genannt; Berlin, Archiv der Antikensammlung, Oly 53, Leihvertrag vom 10. November 1936 zwischen den Berliner Museen und dem DAI über die Grabungsunterlagen der OlympiaKampagnen 1875 – 1881, die dem DAI zur Einsicht übergeben werden, unterschrieben von Blümel, Wegner und Gerkan.

44 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe: Gerkan an Kübber, Athen, 17. Oktober 1936; in einem Brief an Wiegand äußert er sich hingegen befriedigt über die Grabungskampagnen: DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand, Olympia, 5. November 1936.

45 Zu Walther Wrede s. den Beitrag von Michael Krumme. 46 Gerkan selbst berichtete an seinen Freund Kübber, Hess und Goeb

bels hätten für Wrede interveniert: DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe: Gerkan an Kübber, Athen, 17. Oktober 1936.

47 BArch R/4901/17573: Wiegand an Rust, 14. Juli 1936; Wiegand an Hitler, 5. August 1936.

48 BArch R/4901/17573: Staatssekretär und Chef der Präsidialkanzlei [Otto Meissner] an Rust, 10. August 1936.

Thomas Fröhlich96

terschriftsreife Ernennungsurkunde mit dem Datum 1. September 1936 an die Präsidialkanzlei49. Das Blatt wendete sich jedoch, als Goebbels Anfang Oktober nach der Rückkehr von einer Griechenlandreise direkt bei Hitler zu Gunsten Wredes intervenierte und behauptete, dieser verfüge in Griechenland über größere Erfahrung, während Gerkan immer in Italien gearbeitet hätte, wo auch sein wissenschaftlicher Schwerpunkt läge. Die Ernennungsurkunde wurde daraufhin wieder an das Ministerium zurückgesandt und auch die dringenden und in ihrem Ton fast verzweifelten Appelle von Rust und Schede, der den schwer erkrankten Wiegand vertrat, konnten Hitler nicht mehr umstimmen50.

Gerkan selbst war in Griechenland über die Vorgänge gut unterrichtet, wo er sich direkt mit Wrede auseinandersetzte, von dem er keine hohe Meinung hatte. Obgleich ihm offenbar klar war, dass Schede und Rust, die seine Ernennung unterstützten, sich kaum gegen Goebbels und Hess würden durchsetzen können, hoffte er bis zum Dezember auf seine Bestätigung51. Hierbei ist es ein auch für die späteren Ereignisse in Rom interessantes Detail, dass er plante, den jun

gen Siegfried Fuchs als seinen Assistenten nach Olympia zu holen, und hoffte, dieser könne auf Grund seiner guten Parteibeziehungen etwas für ihn in der Besetzungsfrage ausrichten. Tatsächlich scheint Fuchs für Gerkan in nicht näher bekannten Parteikreisen interveniert zu haben, allerdings ohne Erfolg52.

Am 11. Dezember wurde Gerkan auf Befehl Hitlers aus Athen abberufen53. Sein Schicksal blieb zunächst unbestimmt, da im Institut darüber nachgedacht wurde, ihn trotz des Scheiterns in Athen als Grabungsleiter in Olympia einzusetzen, wogegen er sich jedoch zunächst strikt verwahrte54. Vielmehr wollte er seine Rückkehr nach Rom erreichen, um dort später die Nachfolge Curtius’ antreten zu können, und war bereit, zur Durchsetzung dieses Zieles seine Position in der Partei und der Auslandsorganisation einzusetzen55.

Tatsächlich übernahm er Ende März 1937 in Rom wieder seine alte Stellung als II. Sekretär56, und die erhoffte Beförderung zum Leiter der Abteilung erfolgte sogar früher als erwartet57, da der als wenig berechenbar geltende Ludwig Curtius zum Jahresende in den Ruhestand geschickt wur

49 BArch R/4901/17573: Ernennungsurkunde für Gerkan zum I. Sekretär in Athen zum 1. September 1936, ohne Unterschrift.

50 BArch R/4901/17573: Staatssekretär und Chef der Präsidialkanzlei [Otto Meissner] an Rust, 6. Oktober 1936: Meissner teilt mit, Goebbels habe für Wrede bei Hitler vorgesprochen und der habe daraufhin von der Ernennung Gerkans vorerst Abstand genommen. Er schicke daher die Ernennungsurkunde zurück; BArch, Berlin Document Center B30/744 – 748: Schede an Rust, Berlin, 12. Oktober 1936: Schede ist von Meissner über die Intervention Goebbels informiert worden und legt dem Minister die Argumente für Gerkan und gegen Wrede vor; BArch, Berlin Document Center B30/750 – 758: Rust an Hitler, 15. Oktober 1936: Rust macht sich die Argumentation Schedes zu eigen und tritt erneut für Gerkan ein; BArch R/4901/17573: Rust an Meissner und Goebbels, Oktober 1936: Argumente für die Ernennung Gerkans.

51 Gerkans Sicht auf die Vorgänge wird durch eine Reihe von Briefen dokumentiert, die er aus Griechenland an Kübber schrieb: DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe: Gerkan an Kübber, Athen, 15. August 1936; Athen, 6. Oktober 1936; Athen, 11. Oktober 1936; Athen, 17. Oktober 1936; Athen, 23. Oktober 1936; Olympia, 31. Oktober 1936; Olympia, 3. November 1936; außerdem ein Brief von Hildegard von Gerkan an Kübber, Greifswald, 26. Oktober 1936.

52 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe: Gerkan an Kübber, Athen 17. Oktober 1936: »Bitte sagen Sie Herrn Fuchs zur Orientierung Folgendes, was ich von Schede weiß … Ich lasse Fuchs natürlich volle Handlungsfreiheit, wenn er etwas machen kann«; Athen, 23. Oktober 1936: Gerkan ist darüber verärgert, dass Wegner mit Zeiss darüber gesprochen hat, dass Fuchs an Olympia interessiert sei. »Ich weiß nicht, was Wegner einfällt, diese Frage vor Zeiss zu bringen. Zeiss ist doch nicht Gutachter für olympische Mitarbeiter, und er braucht auch wirklich nicht zu wissen, was ich vorhabe, und ich selbst habe nicht die geringste Absicht, ihn nach seiner Meinung zu fragen«; Olympia, 31. Oktober 1936: »Da bin ich schon auf Fuchsens Brief gespannt«; schließlich nach der Niederlage gegen Wrede, Greifswald, 20. Dezember 1936: »Fuchs, dem erfolgreichsten Tagesschriftsteller, sagen Sie doch bitte, dass ich die ganze Geschichte nicht noch einmal schreiben kann: orientieren Sie ihn bitte ausführlich. Er soll sich diesen schauerlichen Optimismus abgewöhnen, denn der ist gefährlich, weil er verleitet, zu früh an einen Erfolg zu glauben. Auch seinen Gewährsmännern soll er nicht alles glauben, oder sie sagen bewusst nicht alles. Oder es gibt noch stärkere Gewalten. … Fuchs ist sehr umsichtig, fragt nach vielem Zeug, nur kann ich ihm darauf nicht antworten, weil ich nicht weiss, was aus Olympia wird. Ich kann ihm nicht einmal raten, sich an Wrede zu wenden. Ich weiss, dass die Folge sein wird, dass die Maigrabung ebenfalls überstürzt und unvorbereitet begonnen werden wird, aber nicht, von wem.«

53 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe: Gerkan an Kübber, Greifswald, 20. Dezember 1936: »Der Vorgang war so, dass der

Minister am Freitag 11. 12. aus Berchtesgarden den Befehl bekam, mich bis Sonnabend 12 h abzurufen, was er natürlich tun musste. Mich erreichte das Telegramm Sonntag in München.«

54 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe: Kübber an Gerkan, Rom, 12. Januar 1937: Curtius wolle, dass Gerkan sein Nachfolger in Rom wird, aber dennoch könne er doch in Olympia graben; DAI Berlin, Archiv, Nachlass Weickert, Kasten 24: Heinrich Bulle an Schede, 20. März 1937: Man solle Gerkan überzeugen, die Grabung in Olympia als »vaterländischen Ehrendienst« dennoch zu übernehmen; Weickert an Bulle, 25. März 1937: Es sei zwar katastrophal, dass Gerkan abgelehnt worden sei, doch könne man ihm nicht zumuten, unter Wrede in Olympia zu arbeiten; Weigerung Gerkans, unter Wrede in Olympia zu arbeiten: DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe: Gerkan an Kübber, Greifswald, 20. Dezember 1936; Greifswald, 30. Dezember 1936; Greifswald, 15. Januar 1937; im Widerspruch zu Gerkans eigener strikter Weigerung steht ein Brief von Curtius an Schede vom 30. Januar 1937, in dem Curtius schreibt, Gerkan habe Fuchs zur Teilnahme an einer weiteren Kampagne in Olympia aufgefordert, die für Mai 1937 geplant sei: DAI Berlin, Archiv, Altregistratur 10 – 32, Fasz. Rom Aufgaben 1936 – 1956: Curtius an Schede, 30. Januar 1937.

55 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe: Gerkan an Kübber, Greifswald, 30. Dezember 1936: Er wolle nach Rom zurück, doch das Ministerium lasse ihn im Ungewissen. »Nur hat das natürlich seine Grenzen, und ich werde vernehmlich auf meine Parteizugehörigkeit pochen. Habe sogar schon angefangen, indem ich in der AO war und mich Dr. Klingenfuß vorstellte. Dahin werde ich mich auch wenden, um zu meinem Recht zu kommen, und das Ministerium möge sich aufregen«; Greifswald, 15. Januar 1937: Gespräch im Ministerium mit Frey über Rückkehr nach Rom: »Allerdings werde ich dann verlangen, als Curtius Nachfolger zu gelten, und das werde ich wohl auch durchsetzen können, nach dem Vorbild Wredes«; Berlin, 25. Januar 1937: Das Ministerium wünsche, dass er nach Rom zurückkehre.

56 Jahresbericht des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches für das Haushaltsjahr 1936/37, AA 1937, S. V.

57 Spätestens im September 1937 war Gerkan über die geplante Ernennung durch Frey informiert worden: DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe: Gerkan an Kübber, Rom, 21. September 1937; Zur Ernennung selbst: DAI Berlin, Archiv, Nachlass Weickert, Kasten 24: Ernennungsurkunde Gerkans zum I. Sekretär in Rom vom 12. Januar 1938; DAI Berlin, Archiv, Nachlass Schede, Kasten 14, Mappe »Dienstlich«: Gerkan an Schede, Rom, 25. Januar 1938. Gerkan bedankt sich für die Berufung, fügt aber hinzu: »Ich habe aber einen etwas schlechten Charakter, der mich verhindert, Sachen, die einem nach menschlichem Ermessen zukommen, als Belohnung hinzunehmen, besonders wenn sie mit solchen Erfahrungen verbunden waren, wie ich sie hatte, eigentlich nur Enttäuschungen in jeder Richtung«; Jahresbericht des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches für das Haushaltsjahr 1937/38, AA 1938, S. V.

Armin von Gerkan (1884 – 1969) 97

58 Zu Ludwig Curtius ist ein Beitrag in Band 2 der Lebensbilder geplant.

59 DAI Berlin, Archiv, Altregistratur, 10 – 30, Fasz. Rom, Allgemeines 1.4.1936 – 31.3.1948: Gerkan an Schede, 9. Mai 1938. An dem Empfang nahmen auch der Landesgruppenleiter Ettel und der Landeskassenleiter Hezinger teil; vgl. Jahresbericht des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches für das Haushaltsjahr 1938/39, AA 1939, S. V.

60 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Schede, Kasten 14, Mappe »Dienstlich«: Gerkan an Schede, 5. Mai 1938: »Nun, auch in Deutschland würde man keinen Italiener zu Führungen von Mussolini gewählt haben. Aber schade ist es doch.«

61 Zu Siegfried Fuchs s. M. Maischberger, German Archaeology During the Third Reich, 1933 – 45: a Case Study Based on Archival Evidence, Antiquity 76, 2002, 212 – 215 sowie den Beitrag von Marie Vigener im vorliegenden Band.

62 A. Rieche, 150 Jahre Deutsches Archäologisches Institut, Rom (Berlin 1979) 171; F. W. Deichmann – Th. Kraus, Abteilung Rom, in: Beiträge zur Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts 1929 bis 1979, Teil 1 (Mainz 1979) 8 f.; K. Junker, Das Archäologi

sche Institut des Deutschen Reiches zwischen Forschung und Politik: die Jahre 1929 bis 1945 (Mainz 1997) 40 – 42; auch der Verf. des vorliegenden Beitrags hat diese Meinung noch 2003 in einem später veröffentlichten Vortrag vertreten: Th. Fröhlich, Das Deutsche Archäologische Institut in Rom in der Kriegs und Nachkriegszeit bis zur Wiedereröffnung 1953, in: Deutsche Forschungs und Kulturinstitute in Rom in der Nachkriegszeit (Tübingen 2007) 142 f.

63 Vgl. Fröhlich a. O. (Anm. 62) 158 – 172. 64 DAI Berlin, Archiv, Altregistratur, 12 – 61: Gerkan an Weickert, Bonn,

6. Juni 1953: Vorschlag der drei Kandidaten wird rückblickend referiert; DAI Berlin, Archiv, Nachlass Weickert, Kasten 24: vertraulicher Brief Schedes an Zentraldirektion, Berlin, 7. Dezember 1937: Präsentation der drei Kandidaten und Vorstellung des weniger bekannten Fuchs.

65 Der Brief Gerkans liegt nicht vor, wohl aber das Antwortschreiben Schedes: DAI Berlin, Archiv, Nachlass Schede, Kasten 14, Mappe »Dienstlich«: Schede an Gerkan, Berlin, 8. Januar 1938.

66 DAI Berlin, Archiv, Altregistratur, 12 – 61: Gerkan an Weickert, Bonn, 6. Juni 1953.

67 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Schede, Kasten 14, Mappe »Dienstlich«: Schede an Gerkan, Berlin, 8. Januar 1938.

de58. Der Personalwechsel erfolgte sicher nicht zufällig kurz vor dem Staatsbesuch Adolf Hitlers in Rom, dem die beiden neuen Sekretäre Gerkan und Fuchs am 8. Mai vorgestellt wurden. Die Audienz war offenbar ein besonderes Privileg, denn seinen am darauf folgenden Tag verfassten Bericht an Schede beschloss Gerkan mit dem Satz: »Ich darf hinzufügen, dass dies die einzige persönliche Vorstellung aus dem Kreise der Romdeutschen war«59. Kurz vor dem Besuch hatte er geäußert, er hätte den Führer gern persönlich in Rom oder Ostia geführt, sähe aber ein, dass dies im Rahmen eines offiziellen Staatsbesuches kaum möglich sein werde, denn das italienische Protokoll würde das sicher nicht zulassen60.

Die erst im April 1938 erfolgte Neubesetzung der nun freien Stelle des II. Sekretärs mit dem jungen, überzeugten Nationalsozialisten Siegfried Fuchs, der SSObersturmführer und Leiter der Parteiortsgruppe Rom war61, wird in mehreren Darstellungen zur Institutsgeschichte, die ab 1970 erschienen sind, mit einer direkte Einflussnahme von Parteikreisen erklärt. Die Wahl sei gegen den Willen Gerkans erfolgt, dessen gerade erworbene Direktorenposition zudem durch eine Übertragung der wissenschaftlichen Leitung des Instituts auf den neuen II. Sekretär wesentlich geschwächt worden sei62. Die letzte Behauptung, für die es in den zeitgenössischen Dokumenten und Publikationen keinerlei Beleg gibt, dürfte auf Friedrich Wilhelm Deichmann zurückgehen, der sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit wie kein anderer für die Rückgabe des Instituts an die Bundesrepublik Deutschland eingesetzt hat63 und in diesem Zusammenhang bemüht war, jegliche Verantwortung für die politische und ideologische Vereinnahmung der Abteilung auf Siegfried Fuchs zu konzentrieren.

Gerkan setzte den seit 1936 als Hilfsassistenten in Rom tätigen Fuchs zusammen mit Erich Boehringer und Max Wegner auf die Vorschlagsliste für den Posten des II. Sekretärs, die dann von Schede der Zentraldirektion und dem Ministerium vorgelegt wurde64, meldete wenig später aber selbst Bedenken gegen Wegner an65. Schon die Kontakte während der OlympiaEpisode belegen, dass Gerkan zu Fuchs ein recht gutes Verhältnis hatte und ihn als Wissenschaftler schätzte, was er auch in einer Stellungnahme aus dem Jahre 1953 noch einräumte, in der es weiter heißt, auch Opportunitätsüberlegungen hätten damals bei dem Vorschlag eine Rolle gespielt66. Eine ähnliche Einschätzung der Sachlage geht aus einem an Gerkan gerichteten Schreiben des

Präsidenten Schede hervor, der am 8. Januar 1938 erklärte, er halte Wegner zwar für geeigneter, denn Fuchs hätte im Vergleich weniger geleistet und sei noch nicht habilitiert, er könne sich aber auch letzteren vorstellen: »Seine Kandidatur ist mindestens zur Hälfte eine politische; vielleicht ist er gerade deswegen besonders geeignet […]«. Derselbe Brief erhält dann den handschriftlichen Zusatz, der Minister habe sich für Fuchs entschieden: »Ich sehe den Hauptvorteil der Entscheidung darin, daß wir damit gewisse sehr gefährliche Pläne unserer Gegner verbauen können«67. Dieser letzte Satz weist daraufhin, dass die Berufung von Fuchs letztlich gut ins Kalkül des Instituts passte und im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um die deutsche Prähistorie gesehen werden muss, in der das Institut den Vertretern einer nationalgermanischen Vorgeschichtsforschung gegenüberstand,

Abb. 2 Armin von Gerkan (links) unterwegs in Italien mit einem Unbekannten und Arnold Tschira (rechts), 1940er Jahre.

Thomas Fröhlich98

68 G. Schöbel, Hans Reinerth: Forscher – NSFunktionär – Museumsleiter, in: A. Leube – M. Hegewisch (Hrsg.), Prähistorie und Nationalsozialismus: die mittel und osteuropäische Ur und Frühgeschichtsforschung in den Jahren 1933 – 1945 (Heidelberg 2002) 321 – 396.

69 S. Fuchs, Die griechischen Fundgruppen der frühen Bronzezeit und ihre auswärtigen Beziehungen: ein Beitrag zur Frage der Indogermanisierung Griechenlands (Berlin 1937); in dem oben Anm. 65 zitierten Brief an Gerkan schreibt Schede zu diesem Buch: »[. . .] auch haben Schuchhardt und Matz sein Buch begeistert, Merhart warm anerkennend, Sprockhoff anerkennend mit leichter Einschränkung, ebenso Bittel, beurteilt.«

70 Th. Fröhlich, The Study of the Lombards and the Ostrogoths at the German Archaeological Institute of Rome, 1937 – 1943, in: N. de Haan (Hrsg.), Archaeology and National Identity in Italy and Europe 1800 – 1950, Fragmenta 2 (Turnhout 2008) 183 – 213.

71 Ein aussagekräftiges Beispiel ist die Monographie von S. Fuchs, Die langobardischen Goldblattkreuze aus der Zone südwärts der Alpen (Berlin 1938).

72 z. B. DAI Rom, Archiv, I, Germanische Hinterlassenschaften: Gerkan an Schede, 21. Juli 1937, Brief mit Projektplan für die »Germanenforschungen«; DAI Rom, Archiv, I, Germanische Hinterlassenschaften: Finanzplan für 1939 von Fuchs, 3. August 1938; DAI Rom, Archiv, I, Germanische Hinterlassenschaften, und ebenso DAI Berlin, Archiv, Altregistratur, 43 – 01: Denkschrift Fuchs, 29. September 1940.

73 Jahresbericht des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches für das Haushaltsjahr 1938/39, AA 1939, S. V; 1940/41, AA 1941, S. VII.

74 z. B. DAI Berlin, Archiv, Altregistratur, 43 – 01: Gerkan an Schede, 2. September 1940.

75 DAI Berlin, Archiv, Altregistratur, 43 – 01: persönlicher Brief von Gerkan an Schede, Rom, 7. Mai 1937.

76 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Schede, Kasten 14, Mappe »Dienstlich«: Gerkan an Schede, Rom, 25. Oktober 1938.

77 DAI Berlin, Archiv, Altregistratur, 43 – 01: März 1941, Dokumente zum Kauf einer photogrammetrischen Feldausrüstung der Firma Zeiss für 5.850,– RM.

78 BArch R/4901/14064, ebenso DAI Rom, Archiv, I, Germanische Hinterlassenschaften: Bericht von Fuchs über eine Vereinbarung vom 7. Mai 1942 mit Siewers, Reichsgeschäftsführer SSAhnenerbe, über zukünftige Zusammenarbeit.

79 Dokumente zu dieser Grabung: DAI Rom, Archiv, IX, Manuskripte, Mappe Gerkan/Galeata; s. auch Maischberger a. O. (Anm. 61) 214; A. Gamberini, Gli scavi del 1942: materiali e nuovi dati d’archivio, in: S. De Maria (Hrsg.), Nuove ricerche e scavi nell’area della Villa di Teodorico a Galeata: Atti della Giornata di Studi, Ravenna 26 marzo 2002 (Bologna 2004) 67 – 84.

80 DAI Rom, Archiv, I, ZD an Inst. Rom u. a. 1925 – 43: Brief der Zentrale an Abteilung Rom mit beiliegender Kopie des Gesetzes und Bitte um Beachtung, 27. April 1933; Wiegand an Abteilung Rom, 16. Juni 1933: Anforderung des Ariernachweises für Beamte; Wiegand an Abteilung Rom, 7. Juli 1933: Anforderung des Nachweises auch für Arbeiter und Angestellte.

deren bekanntester Aktivist Hans Reinerth68 war. Das Archäologische Institut bemühte sich seinerseits, auf dem Gebiet der deutschen Prähistorie Flagge zu zeigen, und als eine der Maßnahmen war schon 1937 beschlossen worden, an der Abteilung Rom ein großes Forschungsprogramm zu den »germanischen Hinterlassenschaften in Italien« durchzuführen. Zu dessen Leitung musste Fuchs besonders prädestiniert erscheinen, denn er hatte auf dem Gebiet der germanischen Vorgeschichte promoviert69 und war bereits seit seiner Ankunft in Rom mit der Sammlung ostgotischer und langobardischer Funde in Italien beschäftigt gewesen.

Die Vorgeschichte und der Verlauf der »Germanenforschungen« sind bereits an anderer Stelle ausführlich dargestellt worden70, so dass hier einige zusammenfassende Bemerkungen zu der Rolle genügen können, die Gerkan dabei gespielt hat. Die wissenschaftliche Leitung des Projektes lag zweifellos in den Händen von Siegfried Fuchs, der ausgehend von einer durchaus soliden Materialaufnahme und Bestimmung der Grabfunde völkisch geprägte Interpretationen zur Bedeutung der frühen Germanen für das mittelalterliche Europa entwickelte71, und wiederholt Pläne zur Ausweitung des Programms ausarbeitete. Diese sahen Gerkan bis zum Jahre 1941 als Bearbeiter der langobardischen Architektur vor72, und tatsächlich führte dieser 1938 und 1940 hierzu mit dem Fotografen Hans Felbermeyer und dem Architekten Arnold Tschira Studienreisen nach Norditalien durch73. Daneben setzte Gerkan sich teilweise vehement bei der Zentrale und dem Erziehungsministerium für die Finanzierung des Projektes ein74 und bezog deutlich Stellung, als Schede versuchte, die Aufsicht über das Projekt an die RömischGermanische Kommission in Frankfurt am Main zu übertragen. In scharfen Worten verteidigte er die wissenschaftliche Reputation von Fuchs und die Eigenständigkeit der Abteilung Rom75, wobei er die neue Forschungsrichtung, die man nun in Rom etablieren wolle, mit der Bauforschung verglich, der er in der Vergangenheit zum Durchbruch verholfen habe. Gerkan stand auch zu den Kooperationsvereinbarungen, die Fuchs seit 1938 mit dem SSAhnenerbe ab

schloss, und nutzte diese institutsintern als Druckmittel bei Budgetverhandlungen. Darüber hinaus erhoffte er sich von Himmler Unterstützung bei den italienischen Behörden, um Grabungsgenehmigungen und andere administrative Zugeständnisse zu erhalten76. Im Unterschied zu Fuchs lassen seine Stellungnahmen aber keine weltanschauliche Begeisterung für die deutlich ideologische Zielsetzung der »Germanenforschungen« und die Zusammenarbeit mit der SSOrganisation erkennen.

Zu einer gewissen Abkühlung des Verhältnisses zwischen Gerkan und Fuchs scheint es im Jahre 1941 gekommen zu sein, als endlich die seit Jahren beantragten Mittel großzügig bewilligt wurden, Fuchs aber gleichzeitig Kriegsdienst in Nordafrika leistete. Allein setzte Gerkan das Germanenprogramm nicht weiter fort, sondern kaufte lediglich eine teure photogrammetrische Feldausrüstung77. In den von Fuchs entworfenen Forschungsprogrammen ab 1942 ist dann von Gerkan nicht mehr die Rede, sondern der Bereich der völkerwanderungszeitlichen Architektur wird als Aufgabe des Ahnenerbes definiert78. Bei der organisatorischen und fachlichen Vorbereitung der im Herbst 1942 in Galeata, Provinz Forlì, durchgeführten Grabung am vermeintlichen Jagdschloss Theoderichs des Großen war Gerkan zwar maßgeblich beteiligt, für die Grabungsleitung wurde aber sein alter Bekannter Fritz Krischen engagiert79. Eine Begründung dafür, warum er die Kampagne nicht selber durchführte, hat sich in der Archivdokumentation bislang nicht gefunden. Wissenschaftliche Veröffentlichungen Gerkans zu den »Germanenforschungen« gibt es nicht.

Die in Deutschland nach der Machtergreifung einsetzende Diskriminierung der Juden durch antisemitische und rassistische Gesetze, die das gesamte Institut als deutsche Behörde betrafen, wirkte sich schnell auch auf die Abteilung Rom aus. Auf Grundlage des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wurde im Juni/Juli 1933 von jedem deutschen Mitarbeiter ein Ariernachweis verlangt80, und in der Folge kam es 1934 zur Entlassung der Assistentin der Fotothek, Hermine Speier; ein Jahr später traf es den

Armin von Gerkan (1884 – 1969) 99

81 Zu Hermine Speier und Otto Brendel s. die Beiträge von Hubertus Manderscheid und Katharina Lorenz.

82 DAI Rom, Archiv, I, Inst. Rom u. a. an ZD 1926 – 43, ebenso DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand, Rom, 2. Oktober 1933.

83 DAI Rom, Archiv, I, Jahresberichte Abteilung Rom, Tätigkeitsbericht des 2. Sekretärs von Gerkan für 1934, Rom, 8. April 1935; im gedruckten Jahresbericht des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches für das Haushaltsjahr 1934/35, AA 1935, S. VII wird nur Brendel erwähnt.

84 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand, Rom, 17. April 1933.

85 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Wiegand, Briefe: Gerkan an Wiegand, Rom, 18. April 1935.

86 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe: Gerkan an Kübber, Athen, 11. Oktober (?) 1936.

87 DAI Rom, Archiv, I, Mitglieder 1828 – 1941, Fasz. 1925 – 1942, ebenso DAI Berlin, Archiv, Nachlass Weickert, Kasten 24, Mappe 1a, Schede, 30. November 1938.

88 Das entsprechende Reichsgesetzblatt Nr. 125 vom 14. November 1934 war von der Zentrale 1935 an die Abteilungen verschickt worden: DAI Rom, Archiv, I, ZD an Inst. Rom u. a. 1925 – 43: Zentrale (Wegner) an Abteilung Rom, 3. Dezember 1935.

89 DAI Rom, Archiv, I, Mitglieder 1828 – 1941, Fasz. 1925 – 1942: Wegner an Abteilung Rom, 3. Dezember 1938: Anfrage zu Pollack; DAI Rom, Archiv, I, Mitglieder 1828 – 1941, Fasz. 1925 – 1942: Deutsche Botschaft beim Quirinal an Fuchs, 19. Dezember 1938, Anfrage zu Ernst Moritz Grunwald, von Fuchs offenbar an von Gerkan weitergeleitet.

90 DAI Rom, Archiv, I, Inst. Rom u. a. an ZD 1926 – 43: Gerkan an Wegner, 22. Dezember 1938; s. auch DAI Rom, Archiv, I, Mitglieder 1828 – 1941, Fasz. 1925 – 1942: wahrscheinlich Gerkan an Zentrale Berlin und Deutsche Botschaft Rom, 21. Dezember 1938: Bestätigung des Versands der Judenanfrage an Grunwald, Hotel Quisisana, Abazzia.

91 DAI Rom, Archiv, I, Mitglieder 1828 – 1941, Fasz. 1925 – 1942: Deutsche Botschaft an Institut, Rom, 4. November 1939: Anfrage; DAI Rom, Archiv, I, Mitglieder 1828 – 1941, Fasz. 1925 – 1942: Gerkan an Deutsche Botschaft (Legationsrat Ritter von Reichert), Rom, 28. November 1939: Antwort.

Assistenten Otto Brendel, dessen Frau jüdischer Herkunft war81.

Armin von Gerkan trug derartige Entscheidungen von Anfang an mit, obgleich er offenbar selbst kein überzeugter Antisemit war. So setzte er sich im Oktober 1933 in einem Gutachten dafür ein, dass Karl LehmannHartleben, der seine Professur in Münster schon im April verloren hatte, seine pompejanischen Forschungen im Auftrag des Instituts weiterführen konnte82, und 1934 besuchte er zusammen mit diesem und Otto Brendel die Ausgrabungen an der Foce del Sele83. Dass er das Ausmaß des staatlichen Diskriminierung schon früh realistisch einschätzte und wie er darüber dachte, geht aus einem Brief an Wiegand vom 17. April 1933 recht deutlich hervor84: »[…] die Grundsätze sprechen gegen Bersu« und »die Grundsätze sind auch leider gegen Karo, und ich weiß nicht, ob seine tapfere Haltung 1915 ihm helfen wird: […] Hoffentlich geht es! Dagegen ist Fräulein Speier ja Nebensache, und einmal wird es zum Klappen kommen.«

Zur Situation an den deutschen Universitäten heißt es weiter:

Nun beginnen diverse Universitätsprofessoren in Deutschland zu fliegen. Das ist eine sehr einschneidende Maßregel, aber was soll man machen: die Studenten würden ja doch einen großen Krach gemacht haben, wenigstens in gewissen Fällen, die sich dann aber ausgedehnt haben würden, und so könnten andere vielleicht noch gehalten werden, wenn die größten Anstöße gleich beseitigt worden sind. Aber Frau Bieber wird sich kaum halten können. Und LehmannHartleben?

Bezeichnend sind auch zwei weitere Stellungnahmen: Im April 1935 schrieb er an Wiegand zur Situation Otto Brendels: »Br. selbst ist auch nur insofern sehr beeindruckt, weil er in der Ablehnung den handgreiflichen Beleg dafür erblickt, wie es ihm überall gehen wird.«85. 1936 berichtete er an Edgar Kübber, den Verwaltungsleiter der Abteilung Rom, über die Situation im Athener Institut, dass Wrede mit Karo wegen des Nichtariergesetzes nicht mehr spräche, »obwohl Karo doch den Reichsbürgerbrief hat.«86 Er kritisierte Wrede also nicht, weil dieser mit dem Juden Karo nicht mehr sprechen wollte, sondern weil er nicht akzeptierte, dass für Karo eine Ausnahme gemacht worden war. Gerkan erweist sich hier als ein typischer Beamter nationalkonservativer Prägung, der zwar innerhalb der bestehenden Ordnung Spielräume auszuloten

sucht, die bestehenden Gesetze und Verordnungen aber in jedem Fall umsetzt, mochten sie noch so absurd und monströs sein.

Ende 1938 verschickte das Archäologische Institut an alle deutschen Mitglieder die Anfrage, ob sie das Reichsbürgerrecht im Sinne des Reichsbürgergesetzes besäßen oder aber Juden seien87. Ziel war es, alle Juden, denen ja 1935 das Reichsbürgerrecht entzogen worden war, von der Mitgliedschaft auszuschließen88. Gerkan erhielt in diesem Zusammenhang von der Zentrale und der Botschaft in Rom Anfragen zu den Mitgliedern Ernst Moritz Grunwald, dem früheren Leiter des literarischen Büros der AEG in Berlin, und dem Kunsthändler Ludwig Pollack, da sich beide in Italien aufhielten. Es ging insbesondere darum, ob die Genannten deutsche Staatsangehörige seien, denn nur dann sollten sie den Fragebogen erhalten89. Gerkan antwortete zu Grunwald:

Der Fall erscheint recht einfach: entweder ist er Emigrant, mit deutschem Pass oder staatenlos, dann hat er die Anfrage zu bekommen, oder er ist italienischer Staatsangehöriger geworden, dann wird er expartriiert, und der Fall ist der gleiche. Ich habe ihm daher die Anfrage zugeschickt, und sollte er inzwischen eine andere Staatsangehörigkeit erworben haben, die ihn mehr schützt, so hätte er das mitteilen können, […]

Zu Pollack bemerkte er: »Pollack hingegen ist tschechischer Staatsangehöriger, in Prag geboren, und wird wohl kaum für Deutschland optieren wollen, was vermutlich auch keinen Erfolg haben würde. So muss er verschont werden«90.

Etwa ein Jahr später ging über die Deutsche Botschaft eine Anfrage des Reichserziehungsministeriums zu fünf italienischen Mitgliedern des Instituts ein, von denen man annahm, dass sie jüdischer Abstammung seien. In seiner Antwort führte Gerkan aus, nach seinen Ermittlungen seien alle fünf Juden, nämlich Alessandro Della Seta, Alda Levi Spinazzola, Vittorio Macchioro, Lucia Morpurgo und Arnaldo Momigliano, doch sei niemand von ihnen mehr im Amt, einige seien ausgewandert und die Adressen dürften nicht mehr stimmen. Dann fügte er hinzu, Juden seien vermutlich auch Doro Levi, der seines Wissens nach das Land verlassen hätte, der Kunsthändler Ludwig Pollack, den er mit seiner römischen Adresse nennt, und Vittorio Spinazzola, der immer als Jude gegolten hätte91. Zu Recht hat Hubertus Manderscheid vor einigen Jahren die Frage gestellt, ob Gerkan die Nennung zumindest der

Thomas Fröhlich100

92 H. Manderscheid, Rez. zu Junker a. O. (Anm. 62), Journal für Kunstgeschichte 4,3, 2000, 227 f.

93 DAI Berlin, Archiv, Altregistratur, 10 – 30, Fasz. Rom, Allgemeines 1.4.1936 – 31.3.1948: Gerkan an Wegner, 2. Januar 1940.

94 Das letzte gedruckte Verzeichnis erschien im Jahresbericht des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches für das Haushaltsjahr 1937/38, AA 1938, S. XIV – XL. Alle genannten Personen sind hier noch verzeichnet und zwar als Ordentliche Mitglieder Della Seta, Pollack, Spinazzola und Levi sowie als Korrespondierende Mitglieder Levi Spinazzola, Macchioro, Morpurgo, Momigliano und Grunwald. Die folgenden Jahresberichte enthalten dann im Anschluss an das Organigramm des Instituts jeweils den Hinweis: »Das Verzeichnis der Mitglieder […] erscheint später. Bis dahin erteilt die Dienststelle des Präsidenten auf Ansuchen schriftliche Auskunft über die Anschriften der Mitglieder«; vgl. DAI Berlin, Archiv, Altregistratur, 12 – 62: Gerkan an Weickert, Bonn, 6. Juni 1953: man habe in der Nazizeit keine Juden oder Feindländer ausgeschlossen;

»dass man das durch Nichtveröffentlichung der Liste abschirmte, halte ich für eine nur lässliche Sünde […]«.

95 L. Pollak, Römische Memoiren: Künstler, Kunstliebhaber und Gelehrte 1893 – 1943, hrsg. v. M. Merkel Guldan (Rom 1994) 19.

96 Ausführliche Darstellung des Vorgangs: Fröhlich a. O. (Anm. 62) 148 – 152; zu G. E. Rizzo s. den Beitrag von Rachele Dubbini im vorliegenden Band.

97 Fröhlich a O. (Anm. 62) 152. 98 Jan Willem Crous, der Bibliotheksleiter der Abteilung. 99 DAI Berlin, Archiv, Altregistratur, 12 – 61: Gerkan an Weickert, Bonn,

6. Juni 1953.100 Der gesamte Briefwechsel vom 16. Mai bis 30. Juli 1940 mit den

Abschriften der beiden Briefe im DAI Rom, Archiv, I, Akademien, Institute, Bibliotheken, Fasz. außer dt. und ital.

101 DAI Rom, Archiv, I, Akademien, Institute, Bibliotheken, Fasz. außer dt. und ital.: Gerkan an Schede und die Deutsche Botschaft in Rom, 26. Juni 1940.

zusätzlichen Namen nicht auch hätte unterlassen können92. Offenbar hatte die Anfrage mit der Überlegung zu tun, die Betroffenen zukünftig nicht mehr in die gedruckten Mitgliederverzeichnissen aufzunehmen, und Wegner hatte sich in Rom erkundigt, wie wohl die italienische Öffentlichkeit dazu stünde. Auch hier gab Gerkan Auskunft:

Es ist zwar bedauerlich, dass diese Frage noch nicht erledigt ist, aber Bedenken, das Verzeichnis unverändert herauszubringen, seitens italienischer Stellen sind nicht zu befürchten. Im Gegenteil: wenn sie fortbleiben, ohne dass vorher eine Regelung stattfand, könnte das Anstoss erregen. Doch sollten Sie Herrn Pollack ausmerzen, der ja unter deutsche Gesetze fällt.93

Man fand schließlich die Lösung, das Verzeichnis der Mitglieder gar nicht mehr abzudrucken94. Ludwig Pollack wurde nach der Besetzung Roms durch die deutschen Truppen mitsamt seiner Familie am 16. Oktober 1943 deportiert und später ermordet95.

Als in Italien 1938 nichtitalienischen Juden der Besuch von Schulen und Hochschulen durch die Rassengesetze verboten wurde, wies Siegfried Fuchs in einem Aushang sogleich darauf hin, dass diese Regelung sinngemäß auch für das Deutsche Archäologische Institut in Rom gelte. Italienischen Juden konnte aber der Bibliotheksbesuch auf dieser Grundlage nicht verwehrt werden. Vor diesem Hintergrund ist der Ausschluss Elena Zevis zu betrachten, der durch einen langen Schriftwechsel zwischen Gerkan und Giulio Emanuele Rizzo sowie mehrere Aktennotizen Gerkans gut dokumentiert ist. Wohl aufgefordert durch den Soprintendenten der EmiliaRomagna, Giulio Jacopi, hatte Gerkan der jüdischen Assistentin Rizzos den Leseausweis entzogen, worüber sich Rizzo mit Verweis auf die italienische Rechtslage beschwerte. Gerkan rechtfertigte sein Vorgehen damit, dass Frau Zevi auch von der Biblioteca dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia d’Arte der Leseausweis entzogen worden wäre und man sich also nur einer italienischen Entscheidung angeschlossen hätte. Rizzo konterte mit dem Nachweis, dass Frau Zevi von der fraglichen Bibliothek inzwischen wieder zugelassen worden war und dass ihre Familie zu den »discriminati« gehörte, die von den schärfsten Sanktionen der Rassengesetze nicht betroffen seien. Schließlich erklärte Gerkan, angesichts der Rechtslage werde Frau Zevi wieder zugelassen, ihre Anwesenheit sei aber alles andere als erwünscht96.

Ähnlich wie Zevi erging es dem Epigraphiker Mario Segre97 und weiteren Besuchern der Bibliothek, wie Gerkan in einem Schreiben an Weickert im Jahre 1953 ausführte:

»Untragbar« gewordene Besucher aus der Bibliothek sind gewiss zuweilen entfernt worden, aber ich wurde damit nicht befasst: nur Jacopi, also ein Italiener, setzte mich einmal unter Druck gegen die jüdische Assistentin Rizzo’s, […] In der Regel war es Crous98 selbst, der den Besuchern die Unmöglichkeit klarzumachen hatte, dass sie nicht mehr kommen sollten: selten und immer ohne mein Wissen. Dagegen weiss ich, dass Fuchs mit großer Geduld den Tiefseefisch Hoffmann, der ja jetzt in Berlin ist und ihre Bibliothek eifrig besucht, zum Wegbleiben überredete: dieser wollte garnicht einsehen, dass er Jude sei. Man muss schon in Betracht ziehen, dass Beschwerden in der Regel dadurch hervorgerufen wurden, dass man Juden und Sonstige nicht gegen alle Vorschriften zulässt, als wenn man überhaupt die Möglichkeit hätte, die Nürnberger Gesetze außer Kraft zu setzen.99

Für den römischen Institutsalltag unter dem Führerstaat sind zwei Episoden bezeichnend, die zu Spannungen mit anderen Instituten führten. Im Mai 1940 gingen an der Zentrale in Berlin zwei Schreiben der amerikanischen Archäologen William Bell Dinsmoor und Charles H. Morgan ein, der erstere Präsident des Archaeological Institute of America (AIA), der zweite ehemaliger Leiter der American School at Athens, in denen beide dem Archäologischen Institut des Deutschen Reiches ihre Mitgliedschaft kündigten und dies mit den politischen Umständen in Deutschland und der Verletzung grundlegender Menschenrechte durch das ›Dritte Reich‹ begründeten. Schede schickte sogleich Kopien der Briefe an die Abteilungen und forderte das römische Institut auf, alle Beziehungen zum Archaeological Institute of America und zu dessen Außenstellen abzubrechen, wozu die American Academy in Rome (AAR) zu rechnen sei100. Gerkan bemühte sich sogleich, die Wogen zu glätten und teilte Schede mit, die Kollegen der AAR hätten sich dem Institut gegenüber immer korrekt verhalten. Derzeit seien nur noch van Buren und der Bibliothekar Boyce in Rom, mit denen aber ein geradezu herzliches Verhältnis bestünde. Er besuchte Albert William van Buren und befragte diesen zum Verhältnis zwischen AAR und AIA, wobei sich ergab, dass die Akademie in Rom eine vom AIA völlig unabhängige Einrichtung war, was ihm van Buren auch schriftlich bestätigte. Im Übrigen, so meldete er nach Berlin und an die Deutsche Botschaft, hätte sich van Buren von dem Brief Dinsmoors distanziert101. Als Ergebnis seiner Vermittlung zogen Schede und die Botschaft ihre Anweisungen zurück.

Weniger erfolgreich waren Gerkans Bemühungen um die deutsche Teilnahme am IV. Congresso Internazionale di Ar

Armin von Gerkan (1884 – 1969) 101

102 Der gesamte Vorgang von Ende 1937 bis zum 17. November 1938 im DAI Rom, Archiv, I, Akademien, Institute, Bibliotheken, Fasz. außer dt. und ital.

103 DAI Rom, Archiv, I, Akademien, Institute, Bibliotheken, Fasz. außer dt. und ital.: Schede an Gerkan, 24. Januar 1938: Gerkan könne jetzt zusagen; Gerkan an Monsig. Kirsch, 29. Januar 1938: Zusage zum Comitato Promotore; Schede an Gerkan, 9. Februar 1938: die Zusage nicht geben bzw. zurückziehen.

104 DAI Rom, Archiv, I, Akademien, Institute, Bibliotheken, Fasz. außer dt. und ital.: Schede an von Gerkan, 31. März 1938.

105 DAI Rom, Archiv, I, Akademien, Institute, Bibliotheken, Fasz. außer dt. und ital.: Gerkan an Schede, 11. Februar 1938: Gerkan vermutet, dass die auf dem letzten Kongress in Ravenna 1922 erfolglos vorgetragene Bewerbung Triers als Austragungsort für den nächsten Kongress der Ablehnungsgrund sei. Für die Ablehnung Triers könne der Vatikan aber nichts, denn daran seien die Franzosen Schuld gewesen.

106 DAI Rom, Archiv, I, Akademien, Institute, Bibliotheken, Fasz. außer dt. und ital.: Schede an Gerkan, 15. September 1938: definitives Verbot der Teilnahme; Deutsche Botschaft an die Abteilung Rom und die anderen deutschen Institute in Italien, 6. Oktober 1938: Mitteilung des Führerentscheids.

107 DAI Rom, Archiv, I, Akademien, Institute, Bibliotheken, Fasz. außer dt. und ital.: Gerkan an Kirsch, 17. Oktober 1938.

108 DAI Rom, Archiv, I, Adunanzen, Reden & Varia: Gerkan an Schede, 17. November 1938: Bericht zur Adunanz vom 14. November.

109 Deichmann – Kraus a. O. (Anm. 62) 11 f.

110 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe: Gerkan an Kübber, Göttingen, 15. November 1946: Weickert hätte sich entsprechende Vorwürfe Fuhrmanns zu eigen gemacht.

111 BArch R/4901/14064: Gerkan an Schede, Rom, 3. März 1943: die Bibliothek sei als ganzes wertvoll, besitze aber keine einzelnen unwiederbringlichen Unikate.

112 DAI Berlin, Archiv, Altregistratur, 10 – 30, Rom, Allgemeines 1.4.1936 – 31.3.1948: Schede an Six (Auswärtiges Amt), 6. August 1943: Vorschlag, das Institut in Rom den Schweden anzuvertrauen; Auswärtiges Amt an Schede, 19. August 1943; Schede an Gerkan, 27. August 1943: Gerkan soll weitgehend unabhängig mit den Schweden in Rom verhandeln; BArch R/4901/14064, Vermerk Gerkans nach Telefonat mit Schede, 9. September 1943: Schweden muss völkerrechtlich Rolle als Schutzmacht einnehmen.

113 DAI Rom, Archiv, I, Sequesterakten 1943 – 45, Fasz. Kunstschutz in Rom und Italien, Notiz wahrscheinlich von Gerkan, 4. September 1943 über Unterredung mit Prof. Magi und dem päpstlichen Sekretär Monti.

114 BArch R/4901/14064: Schede an Rust, 4. Oktober 1943.115 DAI Rom, Archiv, I, Jahresberichte Abteilung Rom, Manuskript des

Jahresberichts 1943.116 DAI Rom, Archiv, I, Sequesterakten 1943 – 45, Fasz. Kunstschutz in

Rom und Italien, Notizen von Deichmann über Treffen mit Magi am 20., 22. und 24. September 1943; Memorandum über die Bibliothek von Crous, 25. September 1943, an die Deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl mit Argumenten für Verbleib der Bibliothek in Rom.

cheologia Cristiana, der im Oktober 1938 in Rom stattfand102. Der Veranstalter, das Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana in Gestalt von Monsignore Johann Peter Kirsch, lud den Leiter des Instituts dazu ein, dem Comitato Promotore beizutreten, welches weitgehend repräsentativen Charakter hatte. Nachdem Gerkan Ende Januar offiziell zum neuen I. Sekretär ernannt worden war, nahm er die Einladung an, wurde aber bereits wenige Tage später von Schede aufgefordert, seine Zusage wieder zurückzuziehen, weil sich beim Ministerium Bedenken eingestellt hätten103. Ende März hieß es dann, eine deutsche Teilnahme sei nicht erwünscht, eine nähere Begründung werde folgen. Gleichzeitig wurde Gerkan aufgefordert, einen Bericht über mögliche Folgen zu verfassen104. Er sandte sofort ein Schreiben nach Berlin, in welchem er selbst nach Gründen suchte, die zu den Bedenken des Ministers geführt haben könnten, um diese sogleich zu widerlegen. Er sei persönlich in einer peinlichen Situation, wenn er die Zusage zurückziehen müsse und zudem sei es auch für das Institut sehr nachteilig, den Vatikan und das Pontificio Istituto zu brüskieren, da man ein großes wissenschaftliches Interesse an den Vatikanischen Museen hätte105. Am 15. September 1938 traf aber schließlich ein Erlass des Reichserziehungsministers ein, der deutschen Wissenschaftlern die Teilnahme am Kongress untersagte, und am 6. Oktober folgte die Begründung über die Deutsche Botschaft: Man habe den Führer befragt und dieser habe sich gegen eine deutsche Teilnahme entschieden. Im Falle von Nachfragen solle man auf die unfreundliche Haltung des Papstes gegenüber Hitler während dessen Besuch im Frühjahr verweisen106. Gerkan teilte Kirsch daraufhin mit, er könne dem Comitato nicht beitreten, da ihm dies nicht erlaubt sei107. Als Nachklang zu dieser Affäre ist sicher ein Bericht Gerkans an Schede vom 17. November zu sehen, in dem er ausführlich darlegte, welche der Kurie nahestehenden Fachkollegen zur letzten Adunanz des Instituts erschienen waren und welche nicht108. Das Ergebnis war aus seiner Sicht beruhigend: Der deutsche Affront schien keine heftigen Reaktionen gegen das Institut hervorgerufen zu haben.

Ab Anfang 1943 begann sich die Frage zu stellen, wie das römische Institut mitsamt seiner Bibliothek bei direkten Kriegshandlungen in Rom zu schützen sei und was im Hinblick auf eine immer wahrscheinlicher werdende alliierte Besetzung der Stadt geschehen sollte. Bekanntlich wurde der Bestand von Bibliothek und Fotothek schließlich im Januar und Februar 1944 abtransportiert und im Salzbergwerk AltAussee bei Salzburg eingelagert109. Dass Gerkan den Abtransport aus Rom favorisiert habe, wie ihm anscheinend Weickert kurz nach dem Krieg vorwarf110, geht aus den Dokumenten nicht hervor. Schon im März hatte Gerkan auf eine Anfrage Schedes ablehnend reagiert, der vorschlug, aus Angst vor Luftangriffen besonders wertvolle Bestände zu evakuieren111. Im August begann er dann im Einvernehmen mit Schede, der hierüber auch das Auswärtige Amt informierte, Verhandlungen mit dem Schwedischen Institut in Rom mit dem Ziel, diesem die Abteilung Rom im Falle einer alliierten Besetzung Roms treuhänderisch zu übergeben. Allerdings ginge das nur, wenn Schweden völkerrechtlich als Schutzmacht der deutschen Interessen fungierte112. Praktisch gleichzeitig fanden Verhandlungen mit Vertretern des Vatikan statt, die ebenfalls anboten, die Bibliothek treuhänderisch als neutrale Schutzmacht zu übernehmen, wobei es sogar den Vorschlag gab, den Betrieb unter Vatikanschutz mit deutschem Personal weiterzuführen113. Schede begrüßte diese Verhandlungen und informierte den Reichserziehungsminister, dem er gleichzeitig vorschlug, die Mitarbeiter der Abteilung Rom nach Einnahme der Stadt durch die Alliierten in Oberitalien zu stationieren, von wo aus die »Germanenforschungen« gut weiterbetrieben werden könnten114. Gerkan verließ Rom am 9. September 1943 mit dem Botschaftszug und reiste weisungsgemäß nach Berlin, wo er sich bis Dezember aufhielt115, während die Verhandlungen mit dem Vatikan und unter Einbeziehung der Deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl von Deichmann, Jan Willem Crous und Heinrich Fuhrmann weitergeführt wurden116. Als einziger Institutsangehöriger sprach sich Siegfried Fuchs offen gegen eine neutrale Verwaltung der Bibliothek aus. Aus Korsika nach Rom zurückgekehrt ver

Thomas Fröhlich102

117 BArch R/4901/14064: Fuchs an Frey und Durchschlag an Reichsführer SS, 28. November 1943.

118 DAI Rom, Archiv, I, Sequesterakten 1943 – 45, Fasz. Lageberichte Institut Rom an ZD 1943 – 44: Deichmann an Schede, 29. Oktober 1943; ein Dokument im BArch R/4901/14064 belegt, dass der Brief von Fuchs zu dieser Entscheidung zumindest beigetragen hat. Es handelt sich um den Durchschlag eines Schreibens des Auswärtigen Amtes an das Erziehungsministerium vom 13. November 1943, in dem es heißt, der Abtransport der deutschen Bibliotheken sei nochmals geprüft worden, schiene aber momentan zu gefährlich. Man habe das den drei Instituten mitgeteilt. Dann folgt allerdings der handschriftliche Zusatz, es läge eine allerhöchste Empfehlung von 11. Dezember für den Abtransport nach Deutschland vor. Dieser Hinweis sei mit dem Bericht von Fuchs zu vereinen und den Instituten sei entsprechend Weisung zu erteilen.

119 DAI Rom, Archiv, I, Jahresberichte Abteilung Rom, Manuskripte der Jahresberichte 1943 und 1944/45; DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe: Gerkan an Kübber, Greifswald, 28. Februar 1945.

120 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe: Gerkan an Kübber, Lübeck, 4. März 1946.

121 Zum Rückgabeabkommen der 20erJahre, in dem es heißt, die Bibliothek dürfe niemals aus Rom entfernt werden, s. L. Wickert, Beiträge zur Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts 1879 bis 1929 (Mainz 1979) 77 f.; im Kulturabkommen von 1938 ist lediglich davon die Rede, Deutschland habe nicht die Absicht, die Bibliothek aus Rom zu entfernen, s. Reichsgesetzblatt 1939, Teil II, 758.

122 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe: Gerkan an Kübber, Göttingen, 15. November 1946.

123 DAI Berlin, Archiv, Nachlass Kübber, Briefe: Gerkan an Kübber, Lübeck, 14. Februar 1946: Aufbruch in Greifswald am 26. April 1945.