21. Ordóñez & García-Dils 2013a: Salvador Ordóñez Agulla y Sergio García-Dils de la Vega....

Transcript of 21. Ordóñez & García-Dils 2013a: Salvador Ordóñez Agulla y Sergio García-Dils de la Vega....

introduccion_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:33 Página 2

Hispania AntiguaSerie Historica

9

Collana diretta daJulián González

Universidad de Sevilla

introduccion_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:33 Página 1

JOSÉ MANUEL IGLESIAS GILALICIA RUIZ GUTIÉRREZ

eds.

Paisajes epigráficosde la Hispania romanaMonumentos, contextos, topografías

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

introduccion_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:33 Página 3

Paisajes epigráficos de la Hispania romana : monumentos, contextos, topografías / José Manuel IglesiasGil, Alicia Ruiz Gutiérrez (eds.). — Roma : "L'Erma" di Bretschneider, cop. 2013.

286 p. : il. ; 24 cm. — (Hispania antigua. Serie histórica ; 9) Basado en el coloquio organizado por la Universidad de Cantabria sobre "Paisajes epigráficos del

Occidente romano: monumentos, contextos, topografías" celebrado en Santander los días 2 y 3 demayo de 2013.

ISBN 978-88-913-0010-2 1. Inscripciones Latinas—España. 2. Monumentos—España—Edad Antigua. 3. Arqueología del

Paisaje—España—Edad Antigua. I. Iglesias Gil, José Manuel, ed. lit. II. Ruiz Gutiérrez, Alicia, ed. lit. 930.271(460)904:711

ISBN volume cartaceo: 978-88-913-0010-2ISBN volume digitale: 978-88-913-0014-0

Proyecto HAR2010-16570/HIST© Copyright 2013 «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Via Cassiodoro, 19 - 00193 Romahttp://www.lerma.it

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione di testi e illustrazioni senza il permesso scrito dell’Editore

JOSÉ MANUEL IGLESIAS GILALICIA RUIZ GUTIÉRREZ eds.

Paisajes epigráficos de la Hispania romanaMonumentos, contextos, topografías

(Hispania Antigua. Serie Historica, 9)

introduccion_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:33 Página 4

Índice

PRESENTACIÓN ....................................................................................................................................................................... 7

I. TEORÍA Y MÉTODO

ALICIA RUIZ GUTIÉRREZEl paisaje epigráfico de la ciudad romana: concepto y perspectivas de estudio .................... 13

MARÍA DEL ROSARIO HERNANDO SOBRINOAproximación al paisaje de los epígrafes romanos a través de la documentación manuscrita ............................................................................................................................................................... 29

II. TERRITORIOS Y CIUDADES DE LA HISPANIA ROMANA

JULIÁN GONZÁLEZArqueología y paisaje urbano: las inscripciones de la colonia Romula ............................... 57

SALVADOR ORDÓÑEZ AGULLASERGIO GARCÍA-DILS DE LA VEGA

Tejido urbano y legado epigráfico de Astigi a la luz de los últimosdescubrimientos arqueológicos ................................................................................................ 69

JOSÉ MANUEL IGLESIAS GILJOSÉ CARLOS SAQUETE CHAMIZO

La epigrafía de Regina en su contexto topográfico: propuestas de interpretación a raíz de las últimas investigaciones arqueológicas ...................................... 95

JUAN MANUEL ABASCAL PALAZÓNEpigrafía pública y paisaje epigráfico en Segobriga (conventus Carthaginiensis, Hispania Citerior) ........................................................................................... 109

ÁNGEL A. JORDÁN LORENZOJAVIER ANDREU PINTADO

La presencia privada en los foros hispanos a la luz de dos programas epigráficos hallados in situ en Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza) ...................................... 127

ANTONIO RODRÍGUEZ COLMENEROEpigrafía pública e integración política en las ciudades de la Gallaecia romana: Lucus Augusti, Bracara Augusta y Aquae Flaviae ................................................................... 145

introduccion_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:33 Página 5

MANUEL RAMÍREZ SÁNCHEZLa visibilidad de los grupos de parentesco en la epigrafía de la Hispania indoeuropea: soportes y textos ................................................................................. 159

III. OTROS PAISAJES DEL OCCIDENTE ROMANO

GINO BANDELLIAncora sul paesaggio epigrafico del Foro di Aquileia repubblicana .................................... 183

DIANA GOROSTIDI PIConjuntos epigráficos monumentales de ámbito público en Tusculum(Lazio, Italia) ................................................................................................................................ 205

MIGUEL ÁNGEL NOVILLO LÓPEZOrganización urbana y legado epigráfico de Pola .................................................................. 225

RAIMONDO ZUCCAIl paesaggio epigrafico delle città della Sardinia ..................................................................... 237

CAROLINA CORTÉS BÁRCENALímites territoriales monumentalizados: los termini publici de la Gallia Narbonensis .......................................................................................................................................... 267

introduccion_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:33 Página 6

TEJIDO URBANO Y LEGADO EPIGRÁFICO DE ASTIGI A LA LUZ DE LOS ÚLTIMOS DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS*

Salvador Ordóñez AgullaUniversidad de Sevilla

Sergio García-Dils de la VegaAyuntamiento de Écija

Como es bien sabido, los términos paisaje o ambiente epigráficos fueron acuñados hace yamás de treinta años por G. Susini1. El eminente estudioso recalcaba con ello que las inscrip-ciones romanas fueron elaboradas para un entorno y un medio precisos, tomando todo susentido y significación cuando pueden ser analizadas de forma contextual, convirtiéndoseentonces en una herramienta imprescindible para reconstruirlo, y deviniendo a su vez el con-texto de hallazgo en un elemento indispensable para extraer toda la potencialidad informativaa las inscripciones. Esta idea, la del acercamiento contextual a los textos, ha mostrado desdeentonces su enorme fecundidad para la reconstitución del paisaje urbano, especialmente enlo que concierne a los edificios y espacios públicos. Formando un conjunto indisociable,textos en piedra, programas iconográficos y evidencia material documentada en el lugar per-miten un acercamiento más completo tanto a la realidad monumental original como al con-junto de valores y coordenadas ideológicas en las que estos espacios y edificaciones fueronconcebidos, los mensajes que pretendían transmitir y el significado que tenían para los des-tinatarios contemporáneos2.

69

* Esta investigación se ha desarrollado en el marco del proyecto I+D+i HAR2009-08823 “Epigraphia Astigitana. Insti-tuciones, sociedad y mentalidades en Colonia Augusta Firma (Écija-Sevilla) a la luz de la nueva evidencia epigráfica”, finan-ciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Los autores quieren expresar aquí su agradecimiento a los organizadoresdel coloquio que sirvió de base a este libro, por su amable invitación para exponer una síntesis de las novedades que la ar-queología astigitana viene ofreciendo en los últimos años.

1 Susini, 1982, pp. 17-18; pero ya antes en Susini, 1969, pp. 82 ss. 2 Susini, 1989; Mayer, 1999; Sartori, 1999; Corbier, 1987; Corbier, 2006. Para mayores precisiones sobre el concepto,

con particular referencia a su carácter polivalente y a sus dimensiones culturales, remitimos a la contribución de Alicia RuizGutiérrez en esta misma obra.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 69

En esta tarea de profundizar en la interacción entre el entorno urbano y las inscripciones,la investigación reciente sobre la antigua colonia Augusta Firma puede aportar datos nove-dosos de las posibilidades que esta perspectiva puede ofrecer. No obstante, hemos de partirdel reconocimiento de una serie de limitaciones, que abarcan tanto circunstancias relacio-nadas con el conocimiento de la realidad urbanística como aspectos particulares de la expe-riencia epigráfica. Así, desconocemos la ubicación del teatro, lo que, dada su consideracióncomo uno de los lugares por excelencia para las reuniones del pueblo, significa una fuerterestricción en nuestras posibilidades de acercarnos al paisaje epigráfico de la ciudad. Tampocoel anfiteatro ha sido pródigo en documentación a este respecto. Sabido es que a partir delsiglo III las elites locales adoptan este edificio como lugar público preferente de exhibiciónde sus homenajes, en contraste con el foro de época altoimperial, pero, lamentablemente, enÉcija no hay evidencias que ilustren este proceso general. A ello se suma el hecho, caracterís-tico de las ciudades que son un yacimiento vivo, de la dificultad de georreferenciación demuchos epígrafes, al provenir su texto sea de la tradición historiográfica o de hallazgos másrecientes en los que no constan detalles sobre su localización. Así, en el casco urbano de Écijay zonas inmediatas, entre el siglo XV y la actualidad, se han recuperado un total de 256 tes-timonios epigráficos, independientemente de su tamaño. De ellos solo son computables aefectos de un estudio sobre paisaje epigráfico –descontando instrumenta de diverso tipo–unos 223, y de éstos, a su vez, se han de descontar tanto los que se hallaron en contextos se-cundarios3 o conservados en iglesias o colecciones4, y, especialmente, aquellas piezas de lasque solo consta que fueron halladas “en Ecija” o en sus alrededores, sin más precisión topo-gráfica o contextual5. Una limitación importante en este contexto es la referida a las inscrip-ciones de magistrados; algunos son conocidos a través de sus inscripciones funerarias (CILII2 /5, 1173, 1174), otros magistrados y decuriones o miembros de familias prominentes fi-guran en epígrafes localizados fuera del ámbito colonial6.Un caso llamativo al respecto es elrelativo a la inscripción honorífica que a fines del siglo III le fue dedicada a un personaje delorden ecuestre, Magnio Donato, procurator Aug. y agens uice praesidis de la Baetica, por tantoactuando en funciones de gobernador provincial, al que vemos honrado por un militar inte-grado en la guardia pretoriana; muy fragmentada, se conserva dividida en dos coleccionesprivadas, desconociéndose su origen concreto7. En total, en principio se contaría con un con-

Salvador Ordóñez Agulla / Sergio GarcíaDils de la Vega

70

3 CIL II2/5, 1230, 1238, 1246, 1249, 1260 (en Palacio Peñaflor), 1261 (en una piscina antigua), 1273 (en una casa delsiglo XVII), 1181 (en una torre de la muralla), 1237 (reutilizada en el pavimento de una plaza), 1248 (reutilizada en unafuente; HEp 15, 318 (reutilizada como rebate); AE 2003, 924 = HEp13, 593 (en niveles bajomedievales); otras cuatro piezas,de tipo funerario, fueron halladas en la plaza de España en niveles de cronología medieval.

4 CIL II2/5, 1191, 1207, 1241 (en la iglesia de Santa Cruz); CIL II2/5, 1190, 1200 (en la iglesia de San Francisco); CILII2/5, 1253 (en una colección particular).

5 CIL II2/5, 1183 (honorífica); CIL II2/5, 1174, 1184, 1186, 1187, 1189, 1192, 1196, 1197, 1199, 1208a, 1210, 1211, 1212,1215, 1216, 1217, 1218, 1220, 1223, 1224, 1225, 1227, 1231, 1239, 1240, 1242, 1244, 1252, 1254, 1257, 1258, 1259, 1262, 1263(sepulcrales); AE 2001, 1202 = HEp 11, 455. En este apartado se incluyen también algunas inéditas.

6 Como la del decurión C. Furnius C.f. Pap. Fortunatus, hallada en Córdoba (CIL II2 /7, 306), el praefectus iure dicundoC. Auielius C.f. Pap. Paelignus, en Arcos de la Frontera (IRPC 513) o los augustales de colonia Augusta Firma M. FuficiusQuietus y M. Fuficius Lybicus (CIL II2 /5, 617), en Lucena. No puede establecerse con completa certidumbre la condición demagistrado de P. Annius Macer (CIL II2 /5, 1172), cuya inscripción fue hallada en la cimentación de uno de los pilares de laIglesia de Santa Cruz, en un sector de funcionalidad no precisada, pues la pieza pudo haber sido reutilizada tanto en épocatardoantigua como medieval o moderna.

7 CIL II2/5, 1167.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 70

junto de poco más de 160 piezas para poder acometer un estudio como el presente, de losque se dejará de lado aquí conscientemente tanto los epígrafes vinculados con los espaciosdomésticos como las inscripciones procedentes de las necrópolis, que constituyen el ámbitoque menos novedades ha proporcionado en los últimos años. Adicionalmente, si descontamoslas piezas que nos han llegado en un estado de fragmentación tal que no pueden ser recons-truidas con fiabilidad, hay que reconocer que solo se dispone de poco más de una treintenade piezas suficientemente completas y con un grado fiable de localización originaria comopara abordar un estudio desde la perspectiva del paisaje epigráfico. Con todo, la epigrafía as-tigitana está en disposición de ofrecer perspectivas ciertamente originales en lo que se podríadenominar, utilizando palabras del profesor Abascal en el coloquio que motivó esta obra, elmicropaisaje epigráfico de una ciudad hispana.

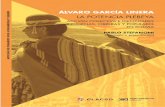

En este sentido, para el estudio urbanístico global de la Écija romana y tardoantigua seha recurrido como herramienta metodológica al uso sistemático de los Sistemas de Infor-mación Geográfica, tanto a escala de ciudad como de excavación8, integrándose en la basede datos georreferenciada la localización exacta de cada inscripción documentada con me-todología arqueológica, así como, de forma más o menos precisa en función de la informacióndisponible, las encontradas de forma casual en épocas precedentes (Fig. 1).

Tejido urbano y legado epigráfico de Astigi a la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos

71

8 Sobre la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica al estudio diacrónico de la ciudad de Écija y su territorio,desde la Protohistoria hasta la actualidad, vid. García-Dils et alii, 2004.

Fig. 1. Hipótesis general de delimitación y articulación interna de colonia Augusta Firma. Fuente: elaboración propia.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 71

SÍNTESIS URBANÍSTICA

En el estado actual de la investigación, no ofrece lugar a dudas la existencia de un núcleo in-dígena anterior a la fundación romana, ubicado en el sector suroriental de la futura colonia,con ocupación estable desde el siglo VIII a.C. hasta el mismo momento de la deductio, quecabe identificar con el oppidum liberum Astigi Vetus de Plinio9. Las intervenciones arqueoló-gicas desarrolladas en el área han probado que dicho núcleo tuvo en época turdetana unacierta entidad, toda vez que se ha documentado un buen número de edificaciones construidascon mampostería y algunos espacios productivos, como por ejemplo hornos cerámicos yáreas de extracción de materiales de construcción. La georreferenciación de toda esta infor-mación permite proponer con fundamento que el espacio poblado ocupaba, en su momentode máxima expansión, una extensión de por lo menos 8,5 Ha10.

El oppidum se ubicaba sobre un promontorio, el denominado cerro del Alcázar o de SanGil, localizado inmediatamente aguas abajo de la confluencia de dos cursos fluviales, el ríoGenil y el arroyo de la Argamasilla, en una posición ligeramente elevada que lo mantenía aresguardo de las frecuentes crecidas protagonizadas por ambos, compensando su situacióndesfavorable desde el punto de vista militar con el control de un paso sobre el río Genil, amodo de ciudad-puente, a través de un camino suficientemente importante como para quemás adelante se convirtiera en parte de la uia Augusta.

La nueva colonia augustea, destinada a asumir la capitalidad de uno de los cuatro conuentusiuridici de la Baetica, se funda con una clara vocación económico-administrativa, en un mo-mento en que en la provincia han pasado a un segundo plano factores puramente militaresen favor de la administración y control efectivo del territorio y la explotación eficiente desus recursos. El emplazamiento escogido para la colonia compensa la mediana entidad deloppidum indígena elegido para acoger la deductio y su situación espacial difícilmente defen-dible, militarmente hablando, enterrado en el fondo de un valle fluvial rodeado de colinassin ninguna visibilidad más allá de su entorno más inmediato, además de expuesto a las fre-cuentes crecidas del río Genil, con una localización estratégica en las esferas productiva ycomercial, situado en el corazón de un territorio rico en recursos agrarios, en la convergenciade un eje fluvial, el río Genil o Singilius11, navegable desde este punto12, y un eje viario capital,la uia Augusta, cuyo trazado se hace pasar por aquí, factores que serán claves de cara alfuturo desarrollo del comercio oleario a gran escala, que tendrá en Astigi uno de los principalescentros de producción, envasado y exportación.

En lo tocante a la fecha de fundación de la colonia Augusta Firma, la investigación ha ma-nejado dos horquillas temporales. O bien entre 25 y 19 a.C., próxima a la fundación de Eme-rita Augusta, con la que comparte la adscripción de sus ciudadanos a la tribu Papiria13 o, en

Salvador Ordóñez Agulla / Sergio GarcíaDils de la Vega

72

9 Plin. H.N.3.12. 10 Sobre el núcleo indígena y su identificación con Astigi Vetus, así como la fundación de la colonia, vid. García-Dils, 2011.11 En relación con la denominación del río en época romana, vid. Sáez et alii, 2010.12 Según el bien conocido pasaje de Plinio, “Singilis fluuius, [...], Astigitanam coloniam adluit, cognomine Augustam Fir-

mam, ab ea navigabilis” (Plin. H.N.3.12). Noticia constatada arqueológicamente a partir de la presencia aguas abajo de laciudad de numerosas alfarerías vinculadas a la producción del aceite annonario, a las que necesariamente irían asociadosportus.

13 González, 1995, que propone como fecha más probable la de 25 a.C.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 72

cambio, entre 16 y 14 a.C., con motivo de la tercera estancia de Augusto en Hispania14. Encualquier caso, está claro que la deductio colonial se realizó con veteranos militares, proce-dentes de las legiones IV Macedonica, VI Victrix y II Pansiana15. Presumiblemente, la nuevacomunidad civil se organizaría inicialmente de acuerdo a criterios militares, de manera quelas magistraturas coloniales serían desempeñadas por los mandos de las legiones instaladasaquí, haciéndose el reparto de lotes de tierra en función de la graduación de los colonos16.

Desde el punto de vista puramente arqueológico, se constata ampliamente que se tratóde una fundación realizada ex nouo, haciendo tabla rasa de las estructuras indígenas previas,sin que se haya documentado ningún indicio de convivencia entre estructuras turdetanas yromanas17. Toda edificación o estructura previa queda arrasada, por lo que se podría decirque se trata de una implantación traumática desde la óptica de la evidencia material.

En lo que se refiere a las líneas maestras del urbanismo de la colonia, hay que comenzarseñalando que del recinto amurallado no sólo no se ha conservado ningún tramo emergente,sino que ni siquiera se ha documentado arqueológicamente ningún vestigio subyacente re-conocible. Sin embargo, de su existencia e incluso de su aspecto existe un buen número detestimonios en las fuentes literarias árabes, relacionados sobre todo con la conquista de laPenínsula y la rebelión de ‘Umar ibn H. afs.ūn. Sabemos, por ejemplo, que dos siglos despuésde la conquista árabe de Écija, el recinto amurallado seguía en pie, pues se menciona su exis-tencia en relación con la captura de la ciudad, alineada contra Córdoba del lado del rebelde‘Umar ibn H. afs.ūn, primero por parte de las tropas de ‘Abd Allāh, en mayo de 891, y despuéspor las de ‘Abd al-Rah.mān III, en enero de 913. En esta última ocasión, la conquista supusola demolición de sus murallas hasta los cimientos, junto con el puente sobre el río Genil, loque explica, en principio, que no hayan llegado hasta nosotros vestigios de la cerca18. De estemodo, solamente cabe realizar una aproximación a la cuestión desde el análisis de la evidenciaarqueológica indirecta disponible, lo que ha posibilitado ofrecer una hipótesis fundamentadasobre el trazado hipotético del recinto amurallado, pudiéndose calcular que la ciudad intramoenia tendría en torno a 56 ha, quedando extramuros toda una serie de espacios domésticos,entre los que destaca un área de viviendas situado en torno a la uia Augusta a su salida porla puerta oeste de la colonia (Fig. 1).

En cuanto a la trama viaria, el análisis conjunto de los tramos de calzada detectados per-mite establecer que su orientación era de 335, 4° NG19, corroborándose además que se adaptanescrupulosamente a este patrón no solamente las calzadas documentadas, sino también lasestructuras domésticas –muros de fachada e interiores– y los espacios forenses. Para el trazadode la red viaria se partió de un módulo de 100 pies romanos, que es la distancia que media

Tejido urbano y legado epigráfico de Astigi a la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos

73

14 Keppie, 1983, pp. 17 y 83; Ordóñez, 1988, pp. 46-47. Sobre las visitas del Princeps a la Península, vid. Abascal, 2006.15 Sobre la legio II Pansiana, vid. infra.16 Cuestión de la que sería buen ejemplo la inscripción de L. Caninio, de la que se tratará más adelante (Fig. 3a). Tácito

esboza una breve pero elocuente semblanza de cómo eran –idealmente- las fundaciones militares en la época en la querealizó la deductio astigitana –Ann. 14.27–, mientras que el desigual reparto de tierras en estos casos es mencionado explí-citamente por Higino Gromático –De lim. const. 176La– y Sículo Flaco –De cond. agr. 156.9-13La–.

17 Lo que descarta la existencia aquí de una dípolis, en la que conviviera la Astigi Vetus indígena con una hipotéticaAstigi Noua romana, como han sugerido algunos autores. Cf., por ejemplo, la opinión de Hübner en RE 2.1790 s.v. Astigi.

18 Sobre la muralla astigitana, vid. García-Dils, 2010; García-Dils, 2011.19 Tomando como referencia el Norte geográfico. Dicho de otro modo, la trama adoptó como orientación patrón la de

24,6° hacia el Oeste.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 73

entre los ejes de los kardines cuya existencia ha sido verificada arqueológicamente, distanciaque se registra también entre cuatro de los decumani. Por otra parte, se puede afirmar queno se cubrió con vías todos los ejes de la retícula teórica, lo que se evidencia en que un buennúmero de las uiae analizadas no cruzaban por completo la ciudad, documentándose espaciospúblicos y domésticos en su trayectoria. Así, parece que se partió de un módulo básico de100 x 100 p.r., aplicándose este patrón de forma intermitente en diferentes puntos de la ciudad,en función de condicionantes que, lógicamente, se nos escapan. Cronológicamente, en lostramos viarios que se ha podido fechar se ha comprobado que la red viaria se traza dentrodel primer impulso colonizador, en época Augustea, completándose a lo largo del siglo I hastaépoca flavia, constatándose una prolongada pervivencia de su uso, que se mantiene en generalhasta los inicios de la época andalusí, presentando reparaciones cada vez de peor calidad, re-alizadas con materiales muy heterogéneos, pero sin que su cota aumente por falta de limpiezay mantenimiento20.

Los espacios forensesEl foro colonialLa localización de los espacios forenses en una zona deprimida de la ciudad, expuesta a

las inundaciones del cercano curso fluvial del río Genil y el arroyo de la Argamasilla, implicóla necesidad de abordar la ejecución de un ambicioso programa de infraestructuras previo ala construcción de la plaza pública y sus edificaciones, lo que supuso acometer un aporte ma-sivo de materiales de relleno de en torno a 1,50 m en una superficie de más de 20.000 m2,que incluiría tanto el foro colonial como el temenos21.

La información más contrastada con la que contamos para definir este amplio espaciopúblico que se sitúa en el centro geográfico de la colonia son precisamente sus límites, de ma-nera que aen la actualidad se puede afirmar que conocemos este dato con exactitud. Así, ellímite occidental estaría constituido por el Kardo 5-Maximus22, borde materializado en elcaso del temenos con un formidable muro de opus quadratum de sillares de calcarenita23. Loslímites meridional y oriental, por su parte, fueron bien documentados en las excavacionesrealizadas respectivamente en la calle San Bartolomé, 3 y en la calle Virgen de la Piedad, 16esquina a calle Regidor y calle Olivares, gracias a sendas canalizaciones que con toda verosi-militud estaban destinadas a evacuar las aguas pluviales de la gran plaza pública. Más difusoresulta en cambio el límite septentrional del conjunto, ya que, para empezar, no está claro queexistiese una separación neta entre el temenos y los espacios forenses. La única evidencia alrespecto, es el muro de bloques de calcarenita detectado en la intervención arqueológica lle-vada a cabo en la avenida Miguel de Cervantes, 3 y calle Emilio Castelar, 15, interpretadocomo parte del cerramiento del forum, que no está claro que fuese un muro corrido, pudiendoser por contra un límite establecido por estructuras singulares como el ninfeo detectado enesta excavación. De este modo, se configura un espacio prácticamente cuadrado, de 130,91(N-S) x 135,04 (O-E) m, cuya superficie supone un total de 17.677 m2.

Salvador Ordóñez Agulla / Sergio GarcíaDils de la Vega

74

20 Para un estudio pormenorizado de la trama viaria de la colonia, vid. García-Dils, 2010.21 Sobre las áreas forenses, vid. García-Dils, 2012, pp. 732-747.22 García-Dils, 2010, p. 99.23 García-Dils et al., 2007, pp. 81-82.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 74

El temenosPara la caracterización del recinto de culto de época augustea que se ha definido como

temenos, situado inmediatamente al norte del foro colonial, ha resultado fundamental la in-tervención arqueológica en extensión realizada en la plaza de España, realizada entre 1997 y2007, en la que se tuvo la oportunidad de estudiar en profundidad áreas privadas y públicasde la colonia en una extensión total de 4.086 m2 24. De la misma manera que en el foro, la ac-tuación en el área del temenos vino precedida por obras de mejora y nivelación del terreno,de mayor entidad en este caso, dado que antes de la fundación de la colonia, según se ha po-dido determinar arqueológicamente, en el área de la plaza de España discurría el cauce deun arroyo, acaso el de la Argamasilla, que fue desviado al realizarse estas intervenciones ur-banísticas. De este modo, en el área que cubre este recinto de culto, la actuación sobre los ni-veles preantrópicos supuso la elevación de la cota original en casi dos metros, merced a unaporte masivo de materiales de relleno.

El recinto del templo se extiende en el espacio que se configura en el sector sureste delcruce del Kardo 5-maximus con el decumanus 8. Enmarcado por estas arterias urbanas, se haidentificado el ángulo noroccidental del peribolos del temenos, delimitado por un muro deopus quadratum construido con grandes sillares de calcarenita unidos a hueso. Frente a lapuerta noroccidental del recinto, dando paso al decumanus 8, se articulaba desde épocaFlavia un corredor flanqueado por grandes zapatas de cimentación cuadrangulares, únicovestigio conservado de la existencia de una porticus monumental de acceso al temenos desdeel Decumanus Maximus25.De forma similar a la constatada en el foro, el temenos tendría unaplanta prácticamente cuadrada, de 80,97 (N-S) x 86,33 (O-E) m, cubriendo un área de6.990 m2 (Fig. 2a).

Por la puerta mencionada se accedía al interior del recinto del temenos, en el que se ex-tiende a partir de este punto una amplia explanada entre el muro del peribolos y el templosobre podio y su estanque trasero, que podría haber sido, al menos en parte, un espacio ajar-dinado, tal como se ha propuesto para otros recintos de culto augusteos26.

Dentro del temenos, es el estanque asociado al templo sobre podio la estructura de mayorentidad, mejor estado de conservación y, sin duda, la que más ha llamado la atención de losinvestigadores, especialmente por haber actuado como contenedor de numerosas y notablespiezas escultóricas y epigráficas, así como de elementos arquitectónicos singulares, proce-dentes de su entorno inmediato, que, en función de su calidad técnica y rasgos estilísticos,pueden asignarse a momentos diferentes del proceso de decoración del conjunto. El estanque,de planta rectangular y dimensiones interiores de 23,80 x 6,32 m y entre 1,29 y 1,38 m deprofundidad, está construido enteramente en opus caementicium, con un somero revesti-miento hidráulico de opus signinum.

En cuanto al templo sobre podio al que acompañaba el estanque monumental, solamentese ha conservado el ángulo nororiental del mismo, construido con grandes bloques de calca-renita, revestidos de estuco rojo, constituido por un basamento que adoptaba la forma de unapronunciada cyma reuersa.

Tejido urbano y legado epigráfico de Astigi a la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos

75

24 En relación con el temenos, vid. García-Dils et al. 2007.25 Sobre esta porticus y su conversión en recinto funerario cristiano en la Tardoantigüedad, vid. García-Dils et alii, 2011.26 Álvarez, Nogales, 2003, pp. 174-175.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 75

Salvador Ordóñez Agulla / Sergio GarcíaDils de la Vega

76

Fig. 2. a) Planta interpretativa del temenos, con localización del podio del templo, estanque trasero, peribolos y porticus;b) Estanque trasero de templo durante el proceso de excavación. Fuente: elaboración propia.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 76

Ha sido precisamente este espacio abierto situado a espaldas del templo augusteo el quemayor evidencia epigráfica ha proporcionado hasta el momento, no dejando dudas sobre quese trataba de un ámbito privilegiado desde el punto de vista de la temática específica de estaobra: el paisaje epigráfico. Así, las piezas que se relacionan a continuación se han organizadoen función de su ubicación precisa en este entorno.

a) Placas posiblemente adosadas al podio o que formaban parte del templo mismo.Entre las piezas más notables –en cuanto a sus dimensiones– del conjunto de textos ex-

humados del interior del estanque figura un grupo de fragmentos de caliza micrítica que ori-ginariamente componían dos inscripciones de igual texto que, a todas luces, se encontrabanancladas al podio del templo, según se puede deducir del contexto estratigráfico en que fueronrecuperadas y de sus espectaculares dimensiones (Fig. 2b)27. Cada inscripción estaba com-puesta de cuatro, o mejor, cinco lastras, de las que solo se han podido recuperar una completade la primera pieza y varios fragmentos de otras dos lastras pertenecientes a la segunda ins-cripción. En lo que se puede conocer del contenido del texto, está claro que se contempla unadedicación al genio de la colonia28 y quizá también a otra divinidad más que antecede a estedoble divino de la comunidad, efectuada a sus expensas por un personaje originario de Au-gusta Firma, de cuyo nombre solo conocemos el final del cognomen, que se ocupa del home-naje en calidad de patrono de la colonia –único cargo cuya lectura está asegurada–, funciónañadida a algún cargo relevante en la jerarquía administrativa de la ciudad o de la provincia29.Por el tipo de material y caracteres empleados cabe fechar esta inscripción en los primerosaños de la colonia, lo que cuadra con la tendencia constatada que asocia la constitución deuna comunidad con la introducción del culto al genio30. El gran tamaño de las inscripciones,que alcanzarían los tres metros de longitud, aseguraba la visibilidad del homenaje en el paisajeepigráfico de este entorno del recinto templario.

No cabe duda de que la localización específica de ambas piezas no podía ser otra que elpodio del templo, a cuyos paramentos estarían ancladas, a la vista de su hallazgo en el interiordel estanque, compartiendo contexto arqueológico con otras piezas vinculadas al edificio. Elmejor y más cercano paralelo que puede aducirse para esta práctica está en el templo de Dianaen Mérida, donde se ha propuesto que las oquedades que jalonan las paredes del podio seexplicarían precisamente de esta manera31. En la misma Roma es conocido el uso de los tem-plos para la fijación de textos en bronce, como recordaba Tácito (Ann. 3.63.4), o como se re-coge en los mismos textos de las tabulae aeneae que se adosaban a los muros de diferentesestructuras del Capitolio de Roma. Recientemente M. Corbier se ocupaba de la variedad desoportes en las ciudades para la fijación de textos emanantes del poder, señalando expresa-mente que los templos, con sus altos podios lisos, así como los muros de fondo de las colum-natas de los podios, eran superficies habilitadas para la recepción de textos32. La presencia de

Tejido urbano y legado epigráfico de Astigi a la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos

77

27 Estas inscripciones se encuentran en curso de publicación.28 No son las únicas menciones al genio en la epigrafía astigitana; otra fragmentada pieza, inédita, hace referencia a

esta misma entidad.29 Son muchas las posibilidades al respecto, desde un sacerdocio local o provincial (flamen prouinciae Baeticae), una pro-

curatela o, incluso, un proconsulado o una legación. Nada de ello es posible certificar en el estado actual de las inscripciones.30 Goffaux, 2004.31 Álvarez, Nogales, 2003, pp. 149-150. 32 Corbier, 2006, p. 37.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 77

estas dos monumentales inscripciones en el estanque del templo astigitano es la constataciónefectiva de la utilización de los podios como “lieux d’affichage”.

De entre las inscripciones recuperadas en el ámbito del templo astigitano y presumible-mente integradas en la propia construcción son de destacar los ejemplares de litterae aureaeo caelatae, escasos en número pero notables por la calidez de su trabajo y sus magnitudes(Fig. 3b)33. Este recurso técnico, como es sabido, resulta muy adecuado para la expresión delpoder, por su identificación con la ideología del principado augusteo como aurea aetas, cons-tituyendo una excelente expresión de la aceptación del nuevo mensaje ideológico por partede las elites ciudadanas y del advenimiento de un nuevo orden34. Como tales, se emplearonpreferentemente en monumentos y edificios públicos de alto valor representativo, si bientambién se ha atestiguado su empleo en ámbitos privados y contexto funerario. En el caso deÉcija es tentador considerar su adscripción al conjunto templario, probablemente en el frisoo arquitrabe frontal. Lo que confiere a estas piezas un carácter excepcional es su tamaño, puessu imponente formato las hace parangonables a las que se emplearon en algunos monumentosseñeros de la misma Vrbs. Los escasos testimonios que nos han llegado muestran unas di-mensiones excepcionales que manifiestan claramente la entidad del conjunto monumentalen el que se encontraban insertas. En lo que conocemos, ningún monumento hispano en losque se haya empleado este recurso muestra unas dimensiones comparables. Y es que de losvarios fragmentos de litterae recuperados, todos de altísima calidad de ejecución y pertene-cientes a la modalidad de inserción de los caracteres en los pertinentes alveolos, uno de ellosalcanza los(34) cm, mientras que otro, que hace IS, tiene al menos 40 cm. Con estas magni-tudes las litterae caelatae astigitanas son mayores que las que fueron utilizadas tanto en re-gistros pavimentales –como los documentados en Cartagena, los foros de Torreparedones,Sagunto y Segobriga35–, como en aquellos parietales, empleados en arquitrabes o frisos detemplos así como en áticos de arcos honoríficos36.

Para encontrar testimonios similares en cuanto a dimensiones para las litterae de AugustaFirma hay que mirar a la misma Vrbs. Con la excepción del Panteón, con sus caracteres de c.70 cm37, o las utilizadas en la reconstrucción del templo de Cástor y Pólux en el Foro romano,cuyos caracteres oscilan entre 40, 45 y 53 cm, según las líneas38, solo algunos edificios señerosexhiben letras de un tamaño comparable a las de Écija, caso del texto empleado en la pavi-mentación del mismo foro por el pretor L. Naeuius Surdinus en 12 a.C.39, la inscripción en elarco de Tito40 o un bloque recuperado en el teatro de Marcelo41.

La grandiosidad de las letras empleadas en el recinto astigitano, así como su usual aso-ciación con grandes edificios públicos de muy alto valor representativo, debe llevarnos a con-

Salvador Ordóñez Agulla / Sergio GarcíaDils de la Vega

78

33 Estas piezas se encuentran en prensa.34 Sobre este aspecto de las litterae aureae, véase, por ejemplo, Alföldy, 1991, pp. 580 ss. 35 Cartagena: 22-22,5 cm, Noguera, Abascal, 2003, pp. 53 ss; en relación con el teatro, HEp 7, 416: 22 cm; Sagunto: 28-

30 cm (CIL II2, 14, 374); Torreparedones: 25/27 cm (Ventura, e.p.; en este trabajo puede encontrarse una completa relaciónde los tituli pavimentales forenses con litterae aureae conocidos); Segobriga: 32 cm, Abascal, Alföldy, Cebrián, 2011, 54-59.

36 Arco de Medinaceli: 35 cm, Alföldy, Abascal, 2002, 87; acueducto de Segovia: 32-35 cm, Alföldy, 2010, 50.37 CIL VI, 896 y CIL VI, p. 4303; Alföldy, 1992, 40 nº 6.38 CIL VI, 40339; Alföldy, 1992, 40 y 43-48.39 CIL VI, 37068 = AE 1968, 24. 40 cm.40 CIL VI, 945: 40-35 cm.41 CIL VI, 30681,1; Orlandi, 2007, 202. 42-44 cm.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 78

cluir que estamos antes un testimonio vinculado con la casa imperial o su entorno, o conmiembros de las elites coloniales, dada la potencialidad propagandística de estos caracteresmonumentales. Resulta muy difícil pronunciarse sobre la cronología de las piezas con los es-casos restos disponibles, que en cualquier caso debe ser posterior a época augustea y anteriora inicios del siglo II d.C., cuando este recurso deja de utilizarse en las provincias. Su factura-ción en mármol de Almadén de la Plata apunta igualmente a las fechas señaladas.

Otra de las piezas de características singulares que la excavación del templo ha permitidodocumentar en el interior de la piscina trasera manifiesta, por sus dimensiones y el punto delocalización, su pertenencia estructural a esta edificación. Son dos fragmentos de una ins-cripción monumental de mármol blanco con vetas grises, presumiblemente parte de un granarquitrabe de (70) cm de anchura y que cuenta con sendas letras capitales cuadradas de c.23-24 cm y de excelente factura. Como las litterae caelatae, es evidente que esta inscripciónse hizo para ser vista a distancia, con intencionalidad de visibilizar el texto, del que lamenta-blemente no puede fijarse nada de su contenido42.

Entre el conjunto de fragmentos registrados en el interior de la piscina son de destacaruna serie de ellos que los autores de este trabajo proponen relacionar con la figura del caba-llero astigitano de época flavia y trajanea P. Postumius Acilianus, que era ya conocido en variasinscripciones como procurator Augusti de Acaya, Siria y quizá la Bética. Una de ellas, halladaen la sierra de Córdoba, fue reutilizada para grabar el carmen funerario del obispo astigitanoMartín (IHC 223), muerto en 931 d.C.43.

La estrecha relación formal entre parte de estos fragmentos y la inscripción de Córdobapermite proponer que nos encontramos ante textos gemelos que parecen haber sido redac-tados a partir de una misma minuta, en la misma officina, y estar pensados para ser expuestosen un mismo ámbito. Dos de estas piezas comparten el mismo contexto estratigráfico, apa-reciendo ambas prácticamente en contacto con el flanco meridional de la parte central delmencionado estanque trasero, vinculadas a fragmentos de estuco pertenecientes al revesti-miento del podio del templo situado inmediatamente al Sur. Esta circunstancia permite con-firmar que, efectivamente, las piezas pertenecen al mismo texto, así como que, presumible-mente, la inscripción estaría fijada al basamento44.

También en el interior del estanque, pero en este caso en el cuadrante noroccidental, apa-recieron en un mismo contexto sendos fragmentos que comparten evidentes rasgos formalesy paleográficos con los anteriores, así como de contenido, pero que con toda seguridad per-tenecen a una inscripción diferente. Un conjunto de circunstancias apuntan a ello: distanciavertical y horizontal entre paquetes deposicionales, grosor de las piezas, márgenes conserva-dos y pulimento trasero45. Admitiendo que estamos ante dos inscripciones diferentes, resultano obstante obvio que todos estos fragmentos corresponden a las formas de trabajo delmismo taller epigráfico y que, con toda verosimilitud, pertenecen a inscripciones que aludenal mismo personaje, integrándose todas, incluida la que se guarda en el Museo de Málaga, enel mismo programa expositivo.

Tejido urbano y legado epigráfico de Astigi a la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos

79

42 La pieza se encuentra en curso de publicación.43 AE 1939, 178 = IGLS V, 2549; IGR III, 928 = IGLS III, 720 = AE 1898, 54. Dardaine, 1992; CIL II2/7, 285. 44 Esta pieza se halla en curso de publicación.45 Observaciones que son resultado del análisis de las piezas mediante microscopio digital.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 79

Con los nuevos fragmentos la carrera de Acilianus se presenta más completa y complejade lo hasta hora conocido. Desde una procuratela centenaria inicial en Acaya, este caballerodesempeñaría al menos dos procuratelas más, una de ella bajo Nerva, en Pannonia, –consi-derada de los inicios de la jerarquía–, y otra más, ya con Trajano en el poder, en la provinciade Siria, ambas de carácter ducenario, culminando su carrera, en lo que conocemos, con eldesempeño de la procuratela de Bélgica, en el escalón superior del mismo rango. Que sepa-mos, no llegó a alcanzar posiciones en los oficios palatinos. Cabe preguntarse si la ignota pro-curatela que viene a continuación de la de Achaia en los otros dos textos no sería ésta dePannonia y Dalmacia, más que la de la Bética, como tradicionalmente se ha venido conside-rando sobre la base del lugar de aparición de CIL II, 2213.

Entre el conjunto de piezas recopiladas en la Plaza de España se cuenta con muestrasmuy fragmentadas de otros cursus que constituyen un elocuente ejemplo de la vitalidad delentorno como espacio de representación de las elites de la colonia. Lamentablemente, elgrado de fragmentación de todos ellos –a menudo solo unas pocas letras en las que se puedeapreciar la mención de cargos y honores políticos, de la entidad colonial o provincial, oalgún acto evergético– imposibilita ir más allá de la mera constatación de la presencia demiembros relevantes de la comunidad actuando en este espacio privilegiado de representación.Y tampoco es posible establecer con certidumbre su localización topográfica originaria, aun-que es evidente que no debían de situarse muy lejos. Entre ellos es de destacar la placa demármol que recoge parte del cursus directo de un personaje de rango ecuestre que, comen-zando su carrera con un tribunado militar, fue admitido en el estamento senatorial comoadlectus in senatu, entrando en el rango pretorio. La fragmentación de la pieza impide esta-blecer el eventual desarrollo de su carrera más allá de los cargos consignados relacionadoscon el gobierno de provincias, primeramente como legado propretor en una provincia sena-torial –Córcega y Cerdeña, o quizá Macedonia– y posteriormente como procónsul. En cual-quier caso, se trata de la mejor muestra de ascenso social reflejada en la epigrafía astigitana,amén de uno de los escasísimos ejemplos de miembros del orden senatorial registrados enesta ciudad. La cronología de esta inscripción se ha de situar en el siglo II d.C., preferentementeen su segunda mitad46.

Entre las piezas más relevantes del conjunto exhumado en el interior del estanque, y quepor su posición estratigráfica puede considerarse que en su momento pudo haber estadofijada o integrada en la estructura del templo, figura una lápida moldurada de mármol deLuni que recoge un texto votivo de carácter ritual, un uotum pro salute imperatoris (Fig. 3c)47.Este tipo de uota fueron parte fundamental del conjunto de rituales que conforman el cultoal soberano.

Los dos fragmentos superiores muestran una cuidadosa damnatio de un emperador conreferencia a su consulado; otro de los fragmentos recoge un listado de nombres de asistentesal acto ritual. El fragmento más extenso, por su parte, corresponde al núcleo de la uotorumnuncupatio, la promesa de un voto que se realizará en el futuro, que fue dedicado ob natalemy, por tanto, tenía carácter extraordinario. Se ha perdido, en las líneas anteriores a la parteconservada de este fragmento, el comienzo de la fórmula ritual con el llamamiento a Júpiter

Salvador Ordóñez Agulla / Sergio GarcíaDils de la Vega

80

46 Todas estas piezas se encuentran en curso de publicación.47 Por extenso, Saquete, Ordóñez y García-Dils, 2011.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 80

Tejido urbano y legado epigráfico de Astigi a la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos

81

Fig. 3. a) Inscripción de Lucio Caninio Pomptino; b) Litterae caelatae; c) Fragmento con precatio de la uotorum nuncupatio. Fuente: elaboración propia.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 81

Óptimo Máximo y el inicio del ruego del oficiante, el nombre de la persona a favor de la cualse iban a realizar los votos, que en este caso es un emperador reinante al que el texto se dirigecomo filius tuus, como hijo de Júpiter. A continuación siguen los ruegos para que la divinidadproteja y mantenga a salvo de todos los peligros a la persona en cuestión, de modo que si estasituación se cumple, entonces, el oficiante, donde quiera que se encuentre, cumplirá su voto,posiblemente con un sacrificio. En la precatio se ha empleado un formulario en el que primanlos arcaísmos y las expresiones fosilizadas y muy antiguas, que encuentran su mejor paraleloen las Actas de los Fratres Aruales de Roma.

La mención de la fórmula filius tuus en el texto permite la identificación del emperadorreceptor del uotum, Cómodo, cuya asimilación con Hércules, hijo de Júpiter, es bien conocida.Así pues, esta pieza ofrece la promesa de un voto a favor de la incolumidad del emperadorCómodo en el día del aniversario de su nacimiento, el 31 de agosto, realizado en alguno delos años en que ocupó el consulado, muy probablemente entre 190 y 192.

Muy pocos son los testimonios que se han conservado de los formularios rituales de la re-ligión pública romana, que se hacían usualmente en madera. Aparte de las Actas de los Arvales,en todo el territorio imperial solo se han documentado testimonios de uota pro salute principisen tres localidades, Sarmizegetusa, Cirene y Ptolemais; de todos ellos el ejemplar astigitano esel más completo. Estos textos de naturaleza ritual eran probablemente enviados desde Romaa las provincias a iniciativa del poder central. Quizá fuese el gobernador provincial el encargadode recibir los documentos de carácter ritual procedentes de la Vrbs y transmitirlos a las co-munidades, e incluso en ocasiones se encargaría de la toma y ejecución práctica de los votosy de otras celebraciones religiosas considerando el rango de capital conventual de AugustaFirma y las asiduas visitas que estos funcionarios realizaban a estos núcleos. Pero tampoco sepuede rechazar que la iniciativa haya partido de la propia colonia, un voto extraordinario quese añadiría así al resto de dies festi especificados en la legislación municipal y parte de loscuales se orientaban a la veneración de los miembros de la casa imperial.

b) Pedestales posiblemente adosados a la parte interior del peribolos.A lo largo del tiempo se ha dado a conocer un conjunto de pedestales de estatuas hono-

ríficas con mención de divinidades augustas que tienen todos una factura muy similar,cuando no idéntica: bloques paralelepipédicos con la misma forma y disposición, de escasaaltura y dispuestos para ser adosados a un muro con su inscripción alusiva a estatuas de plataen uno de los frentes largos. Todos ellos provienen de las inmediaciones de la Plaza de España.Fueron hallados reutilizados en las construcciones que rodean dicha plaza, particularmenteen la iglesia de San Francisco, pero su semejanza formal y de contenido permiten considerarque procedían de un mismo espacio expositivo. En nuestra opinión estos pedestales se en-contraban posiblemente adosados a la parte interior del peribolos, en el interior del temenos,quizá alojados en hornacinas al efecto, como es usual en este tipo de piezas. Se trata efectiva-mente de dedicaciones de alto costo a divinidades y virtudes imperiales, que se realizan porparte de miembros de la rica aristocracia local. Así, contamos con una dedicación a BonusEuentus por valor de 150 libras de plata efectuada por una sacerdotisa de las Divinas Augustas,Aponia Montana, que dedicó además otra, presumiblemente a una divinidad, por otras 100libras (Fig. 4c); en otra pieza una señora integrante de una de las grandes familias astigitanasimplicadas en el comercio oleario –los Caecilii– eleva su homenaje de 100 libras (Fig. 4b),

Salvador Ordóñez Agulla / Sergio GarcíaDils de la Vega

82

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 82

Tejido urbano y legado epigráfico de Astigi a la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos

83

Fig. 4. Conjunto de pedestales posiblemente adosados a la parte interior del peribolos. Fuente: elaboración propia.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 83

mientras que Pantheus recibe igualmente un signum de ese mismo valor por parte de un seui-ralis, Numerius Martialis (Fig. 4a)48. Son siempre homenajes elevados por miembros de la en-riquecida aristocracia local de comienzos y mediados del siglo II, que se proyecta socialmenteal amparo del aflujo de riqueza motivado por la eclosión de la producción y exportación ole-arias en el campo astigitano al calor de la demanda estatal en el abastecimiento de aceite.

Recientemente se han dado a conocer dos nuevos pedestales que se suman a los ya men-cionados, localizados formando parte de los niveles deposicionales de relleno y amortizacióndel gran estanque en la trasera del templo49. Uno de ellos es un bloque paralelepipédico talladoen mármol blanco, presumiblemente trabajado para ser adosado a una pared, de idéntica fac-tura formal y dimensiones que los anteriores ejemplares, y que comparte también formularioy rasgos paleográficos propios de la primera mitad del siglo II d.C. (Fig. 4d). En él se recogeuna dedicación de tipo votivo a Minerua Augusta, compartiendo con las otras piezas las re-ferencias a una manda testamentaria, a las cantidades invertidas y las alusiones a familiaresde los dedicantes y la no aplicación de la exención de la uicesima. Aceptando la hipótesis deque la cantidad invertida en esta dedicación fuese de cien libras de plata, las cinco dedicacio-nes astigitanas hacen de Augusta Firma la ciudad que acumula el 20% de las evergesías designa argénteas conocidas en Hispania, sumando una inversión en la decoración del entornodel templo por una cantidad en torno al medio millón de sestercios, una circunstancia ex-cepcional en el Occidente romano en cuanto a la concentración de estatuas de plata.

Del otro pedestal, que puede fecharse entre mediados del siglo II e inicios del III d.C.,solo se ha conservado el nombre del dedicante, T. Statilius Superatus, y la mención de la origointra ciuitatem (Fig. 4e). A pesar de estas limitaciones, debe tratarse de un integrante de lasenriquecidas elites ciudadanas con gran capacidad económica, que demuestra la voluntad deinversión en la monumentalización del conjunto religioso de su ciudad. Disponemos así denuevos testimonios de ricos evergetas astigitanos que intervienen de forma activa en la vidacívica de su ciudad mediante la dedicación de una parte de su fortuna personal en honor dedivinidades y parientes cercanos. Es evidente por su factura formal y contenido textual quetodas estas piezas, antiguas y nuevas, estaban pensadas para ubicarse en el mismo ambienteepigráfico y monumental. Dado el contexto concreto en que todas ellas fueron recuperadas,surge la pregunta de si todo este conjunto no podría haber estado alojado en nichos ubicadosal amparo de un porticado, una estructura de la que ha quedado también mención en la epi-grafía recientemente recuperada en este mismo entorno.

c) Pedestales exentos situados en el área ajardinadaComo se ha dicho, pocas son las inscripciones de magistrados localizadas con cierta pre-

cisión en el parcelario urbano, aunque dos de ellas pueden muy verosímilmente ubicarse eneste sector del temenos. Reaprovechada bajo la antigua solería de la plaza de España se hallóla inscripción honorífica, un pedestal cilíndrico, dedicada por Arria a su marido, un magis-trado colonial, IIuir y augur, anteriormente centurión de la legio II Pansiana y praeposito dela III cohorte (Fig. 3a)50. Es un veterano militar de una desconocida, con excepción de este

Salvador Ordóñez Agulla / Sergio GarcíaDils de la Vega

84

48 Respectivamente, CIL II2 /5, 1162, CIL II2 /5, 1165, CIL II2 /5, 1164, CIL II2 /5, 1166. Sobre los Caecilii véase Remesal,2004, pp. 130-134.

49 Vid. Ordóñez, Saquete, García-Dils, 2012.50 AE 2001, 1204 = AE 2005, 818 = HEp 11, 457 =HEp 14, 316. Vid. Sáez et alii, 2001, pp. 344-352, así como Saquete, 2005.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 84

documento, legio II Pansiana, apelativo que remite a C. Vibius Pansa Caetronianus, un per-sonaje del círculo de César, y cónsul en 43 a.C., que vino a morir en Mutina. Posiblemente lalegio II Sabina reclutada en Italia cambiara su denominación en honor a su comandante caído,y pasara a llamarse legio II Pansiana, y más tarde, tras 27 a.C., legio II Augusta. Unos añosdespués parte de sus efectivos serían asentados en Astigi, momento en el que alguno de susdirigentes todavía recordaba al comandante que la fundó recogiendo el viejo apelativo legio-nario en su inscripción.

Admitiendo las dificultades de datación precisa de la pieza, cabe considerar que tenemosaquí a uno de los primeros colonos que participa en la deductio colonial. Como tal es prota-gonista del proceso de implantación normativa en el periodo constituyente de la colonia quevertebraba el cuerpo cívico y venía, en definitiva, a transformar toda la vida de la nueva co-munidad. Tenemos en él a uno de los genearcas o protocolonos de la comunidad, protago-nistas de la intensa etapa de formalización e implantación efectiva de los cauces institucionalesromanos en municipios y colonias béticos, no solo en el ámbito estatutario y social, sino tam-bién en el urbanístico y monumental, todo ello en estrecha colaboración con el fundadorefectivo51. Su posición militar le facultaba, amén de recibir mayores lotes de tierra, para ac-ceder a las magistraturas urbanas y con ello intervenir decididamente en todo lo relativo a ladotación del equipamiento urbano de la colonia.

De época augustea o quizá unos años más tarde, es la inscripción de Cn. Manlius Cn.f.Pap., veterano de la guardia pretoriana, que fue IIuir y praefectus iure dicundo, cuya inscrip-ción, hoy desaparecida, se halló en reutilización ad puteum intra monasterium Sancti Fran-cisci52. En buena lógica este epígrafe debió de estar situado en la inmediata explanada deltemenos, como el anterior de Pomptino, y cabe pensar que su inscripción fuera a parar al con-vento, tal como ocurrió con la serie de pedestales a los que se hizo alusión más arriba.

Más complicado resulta establecer la ubicación precisa en este entorno de otra pieza, un pe-destal de mármol que en su momento se encontraba inserto en la fábrica de la torre de la iglesiade Santa Bárbara, al decir de todas las fuentes anticuarias. En buena lógica esta inscripción, contodas las cautelas inherentes al hecho de haber sido reutilizada en una torre de factura mudéjar,debe de haber estado situada originariamente en el interior del complejo del temenos del templo.Se trata de un texto de muy difícil comprensión, del que solo se puede confirmar que se tratade un sacerdote de la colonia, un pontifex perpetuus coloniae Astigitanae y flamen provincial(flamen Diuor. August[---].), quizá honrado con una estatua, y que se fecharía a fines del sigloII o inicios del III por la inclusión de la referencia al nombre tradicional de la ciudad53.

d) Placas posiblemente adosadas al peribolos.Como se ha visto anteriormente, en época Flavia, en consonancia con la articulación ur-

banística de todo el sector, se abrirá en el extremo norte del temenos una puerta de acceso

Tejido urbano y legado epigráfico de Astigi a la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos

85

51 Véase, en este sentido: Caballos, 2006. Otra pieza, lamentablemente solo conocida por transmisión manuscrita, do-cumenta a uno de los veteranos de la legio II, P. Licinius (CIL II2 5/1169), sobre un fuste de una gran columna de mármol dela que se desconoce también su procedencia exacta, aunque la similitud formal que presenta con la inscripción de Pomptinopermite sugerir una ubicación común. No es posible saber si el L. Vettius C.f. de CIL II2 /5, 1267 de un sello de barro hallado“en Écija” y fechable a fines del siglo I a.C. sería también uno de estos protocolonos, para lo que su posible parentesco conel genearca, centurión y IIuir de Osuna C. Vettius podría ser un argumento de peso.

52 CIL II2 /5, 1168.53 CIL II2 /5, 1171.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 85

que daba a una porticus configurada como acceso monumental cubierto al recinto de cultodesde el Decumanus Maximus. Esta estructura será reformada en varias ocasiones, una deellas precisamente conmemorada por una fragmentaria inscripción inédita que quedó amor-tizada en el momento de la conversión del edificio en un cementerio cristiano asociado auna basílica en el siglo V54. Se puede proponer con toda verosimilitud que la pieza estaríaubicada originalmente a la derecha de la puerta de entrada del temenos, al pie de cuya jambafueron localizados los fragmentos, sin que pueda descartarse tampoco una ubicación usualcomo sería encima del dintel de entrada al recinto sagrado.

En la hipótesis de trabajo que se maneja para esta pieza, la inscripción estaría encabezadaen ablativo por los nombre de Septimio Severo, Caracalla y Geta, habiendo éste último sufridola abolitio nominis que suele encontrarse en los epígrafes donde este emperador figura. Estapieza consigna dos actuaciones edilicias55. La primera de ellas afecta específicamente a la por-ticus, que es reformada a causa del deterioro producido por el tiempo –uetustate conlapsa–desde su edificación, en época Flavia. La porticus recibió ya por entonces la denominaciónde Munatiana, y con toda seguridad, por sus funciones estéticas y sociales, se constituiría enun espacio privilegiado en el equipamiento cívico en la materialización del ideal de la amoe-nitas urbis. Hasta el punto de que, en unas fechas posteriores a 198 d.C., cuando se hizo nece-saria la restitutio de la edificación por parte de la iniciativa pública municipal –el conjunto delos Astigitani col(oni)–, se respetó el nombre que le había sido asignado en honor de sus pri-meros constructores, la gens Munatia56, en aplicación de la norma del Dig. (50.10.7.1) que es-tipulaba la prohibición del cambio del nombre de una construcción cuando ésta se habíadenominado en honor de quienes la habían sufragado57.

La evidencia arqueológica no ha permitido determinar el grado de decadencia que habíaexperimentado la porticus cuando por intervención municipal se decidió acometer su repa-ración, por lo que, más allá de la abstracta noción de uetustas recogida en el texto, no es po-sible establecer las circunstancias reales del deterioro del edificio y hasta qué punto se tratabade una operación real de restitución edilicia o, como en ocasiones se ha propuesto para lasinscripciones de restauración de edificios, se trataría mejor de una expresión de alcance másbien simbólico y conceptual58.

En la última línea de la inscripción se consigna el segundo edificio objeto de rehabilitación,una basilica, que se atestigua aquí por vez primera en Augusta Firma. Estimamos que aquí nose está haciendo referencia a la basilica forensis de la colonia, a la vista del lugar de hallazgo dela pieza. Por ello, consideramos que la naturaleza de la edificación referida en el epígrafe podríaestablecerse siguiendo las pautas señaladas por P. Gros59 en un trabajo en el que resalta la po-lisemia del término, y donde queda claro la existencia de espacios y estructuras anexas a com-plejos edilicios diversos, como termas, teatros, mercados, pero especialmente de templos ysantuarios, donde basilica se emplea para denominar a anexos del espacio sagrado. Estimamos

Salvador Ordóñez Agulla / Sergio GarcíaDils de la Vega

86

54 Sobre esta edificación, vid. la referencia citada en nº 25.55 La pieza se encuentra en curso de publicación.56 Que, sin embargo, cuenta únicamente con un testimonio en la epigrafía astigitana, Munatius Maurus, CIL II2/5, 1149.57 Siguiendo el precepto de Calístrato, puede pensarse que en su momento existió en este entorno una inscripción con

referencia a los primeros constructores, que la nueva placa de la restauración no podía desplazar. 58 Thomas, Witschel, 1992, y la réplica de Fagan, 1996.59 Gros, 2003.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 86

así que es posible que se esté haciendo referencia aquí a una de las edificaciones de funciona-lidad religiosa que conforman el conjunto sacro de la Plaza de España. En cualquier caso, noes de desdeñar el hecho de la relativa buena salud de los recursos de una caja municipal capazde acometer el mantenimiento y renovación de estos equipamientos públicos, en una épocaen la que son ya evidentes las dificultades en general de las finanzas locales.

Un último testimonio sobre actividad edilicia procedente del entorno del temenos, y queposiblemente se encontrara también adosado al peribolos, se sitúa ya en el siglo IV (Fig. 5a). Amediados de esta centuria se produce un cambio en el sistema de gestión de la provincia de laBética, que deja de estar al mando de gobernadores ecuestres presidiales para pasar de nuevo amanos senatoriales, reapareciendo los títulos de uir clarissimus y consularis prouinciae en losque desempeñan esta magistratura. Esta promoción en el rango, que se sitúa entre 353 y 360, seve ahora ilustrada por la aparición de un nuevo aunque fragmentario epígrafe astigitano, encurso de publicación, que fue hallado sobre la pavimentación del Kardo Maximus, junto a labase del paramento exterior del muro occidental del temenos, aunque en niveles deposicionalesde cronología andalusí. Es por ello que la información del epígrafe no puede ser contextualizadatopográficamente con todas sus implicaciones, dado que su contenido no puede relacionarsefácilmente ni con los espacios domésticos situados en el lado occidental del kardo, ni tampococon el propio conjunto del temenos, que por esas fechas empezaba a ser abandonado.

La inscripción, facturada en una placa de mármol de Luni posiblemente reaprovechada,conmemora la actuación de un personaje de nombre perdido, un clarissimus uir que ostentabael título de consularis, gobernador provincial. En todo caso, resulta ser el primer testimonio dela presencia de un personaje del orden senatorial en la epigrafía de esta ciudad, incorporandoun nuevo nombre a los fasti provinciales del siglo IV, al tiempo que se trata de la inscripción decronología más avanzada del corpus astigitano a excepción de las piezas de carácter cristiano.El gobernador figura aquí en su papel de instancia oficial que autoriza la inversión añadida defondos municipales en una edificación que no podemos especificar –quizá unas termas, unasexhedrae o alguna aedes, pero no probablemente dentro del viejo complejo religioso– junto aun curator coloniae Astigitanae ejecutor práctico de los trabajos en uso de sus competencias desupervisión de trabajos edilicios de construcción o restauración en la ciudad60.

Es interesante resaltar cómo en unas fechas tan avanzadas como las que sugiere esta ins-cripción continúa la actividad edilicia en el sector nuclear de Augusta Firma, signo de unaevidente vitalidad urbana, en oposición a la marcada decadencia que postulaba el paradigmatradicional. Como también constituye un aspecto señalado el uso del topónimo indígena enel lenguaje público y el mantenimiento del valor cívico del concepto colonia, exponente deque la identidad colonial aún formaba parte de los rasgos identificativos de esta comunidad.

El templo de la calle Galindo y su entornoAl oeste del foro colonial se elevaba otro templo sobre podio61, de cronología julio-claudia,

con el que se podrían relacionar algunos disiecta membra localizados en diferentes momentosen el entorno, caso de una cabeza de Vespasiano, un togado, una estatua sedente de Calliopeo un pie de mármol monumental. Tres son las inscripciones que se han localizado en este

Tejido urbano y legado epigráfico de Astigi a la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos

87

60 Vid. por extenso Ordóñez, Saquete, García-Dils, e.p.61 Sobre este templo, vid. Buzón, 2009.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 87

contexto (Fig. 5b)62. Una primera, exhumada en un solar situado en la calle Galindo 1 a EmilioCastelar, 4, consiste en un fragmentado pedestal de estatua de caliza, labrado para estar ado-sado a una pared, con una dedicatoria a Volusiano (252-253)63. Una segunda pieza, tambiénde caliza y trabajada para ser adosada a una pared en la esquina de un muro a tenor de lasmolduras del zócalo, fue hallada en el solar vecino, situado en la calle Emilio Castelar, 5 es-quina a Miguel de Cervantes, asociado a elementos arquitectónicos de gran envergadura ysobre el pavimento de losas de caliza64. Ambos cuentan con la fórmula al numen y la maiestasde los emperadores, aunque en este último se ha perdido el nombre. Con ellos contamos connuevos testimonios de la vitalidad urbana en una época considerada tradicionalmente de de-cadencia y crisis de las instituciones municipales, así como de la pervivencia de las formasdel culto imperial y de la religión pública en torno a las cuales se buscaba movilizar a la po-blación romana en una época de cambios y adaptaciones. La presencia por sí sola de estasfórmulas no necesariamente ha de estar indicando un sentido cultual de la dedicación o elambiente sagrado en el que se habrían erigido los pedestales; realmente este formulario seemplea en inscripciones de pedestales imperiales independientemente de donde se erijan,pero en este caso el carácter cultual de las mismas es confirmado por el contexto ediliciodonde se encuentran situadas, el recinto templario de la calle Galindo. Y en esta línea quizátambién tenga un sentido similar de devoción a la figura imperial el fragmento de inscripciónencontrado en el entorno alusivo al emperador Alejandro Severo, a pesar de la exigüidad deltexto conservado y a que no cabe descartar una función como estatua honorífica65.

En cuanto a la adscripción del sector, no puede establecerse si éste estaba controlado porlas instituciones cívicas de Augusta Firma o estaba más bien vinculado al concilium de la pro-vincia, como sugiere el hecho de que las dos dedicaciones fueron promovidas por la prouincia(Baetica), esto es, por la asamblea provincial. El nombre de la provincia se ha omitido enambas dedicaciones, lo que podría apuntar quizá a este último hecho, aunque ello no es algoque pueda darse por definitivo. En cualquier caso, estas inscripciones son buen testimoniode la vitalidad de la asamblea provincial bética a mediados del siglo III y del importante papelde la capitalidad conventual de Astigi en la erección de estas dedicaciones.

Con todo, lo más novedoso que aportan estas piezas es la referencia a la immunitas pro-vincial, cuyo sentido es difícil de establecer. Debió ser una medida pasajera, pues implica larenuncia a los impuestos de toda una provincia. No sabemos qué razones llevaron a los em-peradores a eximir de impuestos a la provincia; pueden considerarse varios escenarios –in-munidad temporal como regalo personal del emperador, alivio de situaciones extremas decrisis de subsistencia, pretensión de atenuar la evolución regresiva del comercio provincial ysus repercusiones en el sistema de aprovisionamientos del estado– aunque ninguno de elloscuenta con argumentos de peso que justifiquen esta decisión.

Edificios de espectáculosRecientes hallazgos arqueológicos han permitido establecer con suficiente seguridad la

localización del circo, situado extramuros, al oeste de la colonia (Fig. 1). En este sentido, cabe

Salvador Ordóñez Agulla / Sergio GarcíaDils de la Vega

88

62 Para dos de ellas, vid. Sáez et alii, 2005.63 HEp 14, 313 = AE 2005, 820.64 HEp 14, 314 = AE 2005, 821.65 Buzón, 2009, pp. 120 ss.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 88

destacar la localización de una estructura semicircular en la calle Antequera, 10-12, identifi-cada como prima meta, cuya ubicación permitió interpretar toda una serie de estructuras ex-humadas previamente como correspondientes a la spina, la harena y el basamento delgraderío66.

El registro epigráfico astigitano documenta la existencia de ludi circenses en algunas ins-cripciones que recogen los actos de munificencia pública practicados por algunos miembrosde la aristocracia colonial. A mediados del siglo II d.C., en una inscripción erigida en el sectordel temenos, la sacerdotisa Aponia Montana ofreció sua pecunia sendos juegos, unos paraconmemorar su acceso al sacerdocio y otros para festejar la dedicación de una estatua a BonusEuentus67. Un segundo testimonio epigráfico al respecto, hoy perdido, es una inscripción ho-norífica fechada a fines del s. I d.C. y localizada reutilizada en el siglo XVI en el entorno delpuente sobre el Genil; la dedicación, que se hizo con permiso decurional –por lo que la piezaprocede de un espacio publico–, fue elevada en honor del seviro augustal P. Numerius Mar-tialis por su liberto Num[erius Eupa]tor, quien registró además la donación de un espectáculoen el circo en honor de su patrono, calificado como optimus et indulgentissimus, un acto quizárelacionado con la elección como seviro del mismo68.

Nuevas evidencias epigráficas pueden añadirse a los testimonios arriba señalados y a ladocumentación arqueológica.Un pavimento musivo con representación de un circo en pers-pectiva cenital recoge, junto a unas estructuras que se pueden identificar como las carceres,arena y meta secunda, la presencia de varios personajes con sus nombres teselados –Amandus,Pinna y Abun[---]–, que podrían corresponder, respectivamente, al agitator con casco y látigo,un iubilator y un tercero de imposible determinación69. Aunque no se disponga de confir-mación expresa, cabe pensar que la edificación representada en el mosaico sea el circo deAugusta Firma.

Pero sin duda el testimonio más relevante a este respecto es el hallazgo del que es el primercaso conocido en Hispania de una tabella defixionis circense, que hasta el momento solo sehabía atestiguado en ciertos puntos de Roma, África, Siria y Judea. La pieza fue hallada en lanecrópolis occidental de la colonia, a escasos 200 m del límite meridional del edificio circense,por tanto en el espacio funerario más cercano al circo, por lo que es bien perceptible la estre-cha relación, funcional y de contenido, entre tabella, lugar de ocultación y ámbito de afeccióndel texto. Se trata de una lámina de plomo plegada y escrita con capital cursiva, que puedefecharse por criterios paleográficos y de contexto arqueológico entre mediados y fines del s.I d.C. En ella se recoge la maldición –aunque no se hayan plasmado en el texto las fórmulasmágicas que la materializaban– contra una gregs Antoniani y las doce cuadrigas de las factio-nes ueneta y russea, así como a nueve agitatores o conductores de los respectivos tiros de ca-ballos. El conjunto de caballos y aurigas malditos en el texto viene a suponer, de formaaproximada, la mitad de los participantes que competían en una jornada de ludi circenses70.

Si la evidencia relativa al circo se ha enriquecido con estos testimonios, no ocurre lomismo con los otros edificios de espectáculos. Por el momento no se dispone de ningún tipo

Tejido urbano y legado epigráfico de Astigi a la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos

89

66 Sobre las estructuras del circo, construido a mediados del siglo I d.C., vid. Carrasco, Jiménez, 2008, pp. 19-26.67CIL II2/5, 1162 = CIL II, 1471.68 CIL II2 / 5, 1179 = CIL II, 1479.69 Bravo et alii, 2010; López Monteagudo, 2010; García-Dils, De la Hoz, 2013, p. 256. El mosaico pertenecía a una domus.70 Sobre esta pieza, por extenso, García-Dils, De la Hoz, 2013, pp. 243-256.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 89

Salvador Ordóñez Agulla / Sergio GarcíaDils de la Vega

90

Fig. 5. a) Inscripción de un clarissimus uir y consularis; b) Pedestales dedicados por la prouincia immunis; c) Pedestalde M. Iulius Hermesianus. Fuente: elaboración propia.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 90

de documentación epigráfica referida al anfiteatro que pueda complementar lo escaso denuestro conocimiento de su realidad arqueológica71, por lo que la única evidencia que sepuede considerar aquí es de tipo indirecto, en aplicación de los preceptos de la ley colonialde la vecina Vrso (LCGI 70-71) relativos a la obligatoriedad de ofrecer espectáculos en esterecinto por parte de duoviros y ediles durante su periodo de mandato.

Tampoco del teatro se han constatado hasta el momento testimonios epigráficos de nin-gún tipo, circunstancia que hay que vincular con el paralelo desconocimiento de cualquiertipo de evidencia arqueológica sobre la ubicación de este importante edificio público72. Sinembargo, consideramos que sería posible vincular con esta edificación la referencia a uno delos espacios públicos coloniales que pueden singularizarse a partir de la evidencia epigráfica.Nos referimos al ámbito que, al sur del Decumanus Maximus, se situaría en el lugar que hoydía ocupa el palacio de los condes de Valhermoso, en la calle Emilio Castelar, nº 41. Allí, amediados del siglo XIX, se encontró en el transcurso de unas obras de cimentación realizadaspara unas “casas principales de la Excma. Sra. Marquesa de Villaseca”, asociado a varias es-tructuras construidas con “hermosos sillares” y otros restos antiguos, el pedestal dedicado aldiffusor olearius M. Iulius Hermesianus por su hijo y su nieto M. Iulius Frontinianus y M.Iulius Hermesianus, que asumieron su financiación (Fig. 5c)73. La información transmitidapor la historiografía tradicional de la ciudad da a entender que la pieza fue encontrada en sulugar de emplazamiento original; además, fue trabajada para estar adosada a un muro, segúnindica la ausencia de molduras en su parte posterior, como soporte de una estatua de bronce.El carácter público del lugar viene refrendado en la fórmula final del texto, accepto loco absplendidissimo ordine Astig(itanorum), la autorización oficial del ordo que indica que en épocaseveriana este entorno se encontraba operativo, como lugar de representación y homenaje,entre los loca publica de la colonia que podían recibir estatuas de los miembros de la comu-nidad. Como señala la jurisprudencia (Dig. 43.24.11), esta estatua, por estar colocada en lugarpúblico, deviene ella misma bien público.

Tejido urbano y legado epigráfico de Astigi a la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos

91

71 Sobre las estructuras del anfiteatro, Carrasco, Jiménez, 2008, pp. 31-45. La evidencia cerámica permite situar la cons-trucción del edificio en la primera mitad del siglo I d.C.

72 Se ha planteado la posibilidad de localizar el emplazamiento del teatro en la manzana comprendida entre las callesComedias, Horno, Juan de Angulo y Pacheco, utilizando como indicios el tramo curvo que describe esta última calle, asícomo las estructuras excavadas en la calle Juan de Angulo, 1. Vid. Carrasco, Jiménez, 2008, pp. 10-11.

73 CIL II2 /5, 1180; en su calidad de diffusor olei ad AnnonamVrbis, curator y patrono del corpus oleariorum, recibióigualmente otro homenaje en Hispalis a cargo del corpus oleariorum de la statio de Romula, esta vez pagada por su hijo Fron-tinianus (AE 2001, 1186 = HEp 10, 576). Sobre su papel como integrante de las elites supralocales de la Bética, vid. Melchor,2011, 291-292.

4 Ordóñez_Libro Epigrafia 30/10/2013 20:40 Página 91

Bibliografía

ABASCAL PALAZÓN, J. M., 2006: “Los tres viajes de Augusto a Hispania y su relación con la promoción jurídica deciudades”, Iberia 9, pp. 63-78.

ABASCAL, J.M.; ALFÖLDY, G.; CEBRIÁN, R., 2011: Segobriga V. Inscripciones romanas 1986-2010, Madrid.ALFÖLDY, G., 1991: “Augusto e le iscrizioni: tradizione ed innovazione. La nascità dell’epigrafia imperiale”, Scienze

dell’Antichità. Storia, Archeologia, Antropologia, 5, pp. 573-600.ALFÖLDY, G., 1992: Epigrafia augustea e tiberiana di Roma, Roma.ALFÖLDY, G., 2010: La Inscripción del Acueducto de Segovia, Madrid.ALFÖLDY, G.; ABASCAL, J. M., 2002: “La inscripción del arco”, en J.M. Abascal, G. Alföldy (eds.), El arco romano de

Medinaceli (Soria, Hispania Citerior), Madrid.ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M.; NOGALES BASARRATE, T., 2003: Forum Coloniae Augustae Emeritae. Templo de Diana, Mé-

rida.BRAVO JIMÉNEZ, S.; HUECAS ATENCIANO, J. M.; SUÁREZ CANO, L., 2010: “Apuntes sobre la excavación arqueológica

realizada en la calle Elvira nº3 c/v. calle Fernández Pintado nº 5, Écija (Sevilla)”, Romula, 9, pp. 249-254.BUZÓN, M., 2009: “El templo astigitano de la calle Galindo: análisis e interpretación de un puzle arqueológico”, Ro-

mula, 8, pp. 65-124.CABALLOS RUFINO, A., 2006: “Genearcas en los procesos de integración del Bajo valle del Baetis”, en A. Sartori, A.

Valvo (eds.), Hiberia-Italia Italia-Hiberia. Convegno internazionale di Epigrafia e Storia Antica, Milano, pp. 407-431.

CARRASCO GÓMEZ, I.; JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, A., 2008: “Acerca de los edificios de espectáculos en colonia AugustaFirma Astigi (Écija, Sevilla)”, Romula,7, pp. 7-52.

CORBIER, M., 1987: “L’écriture dans l’espace public romain”, en L’Urbs. Espace urbain et histoire. Ie s. av. J.-C.-III s.apr.J.-C., Rome, pp. 27-60.

CORBIER, M., 2006: Donner à voir, donner à lire: mémoire et communication dans la Rome ancienne, Paris.DARDAINE, S., 1992:“Un nouveau procurateur de Bétique? Postumius Acilianus (CIL, II, 2213)”, ZPE, 91, pp. 185-191.FAGAN, G. G., 1996: “The reliability of Roman rebuilding inscriptions”, PBSR, 64, pp. 81-93.GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S., 2009: “El urbanismo de la colonia Augusta Firma. Una visión de conjunto a partir de

los resultados de las excavaciones arqueológicas en la Plaza de España”, en J. González, P. Pavón (eds), Andalucíaromana y visigoda. Ordenación y vertebración del territorio, Roma, pp. 99-126.