PRESKES VARISELA

-

Upload

vita-pramatasari-harti -

Category

Documents

-

view

55 -

download

1

description

Transcript of PRESKES VARISELA

LAPORAN KASUS

SEORANG ANAK LAKI-LAKI UMUR 9 BULAN

DENGAN DIARE AKUT DEHIDRASI SEDANG

Oleh :

Pembimbing :

Yulidar Hafidh, dr., Sp.A(K)

KEPANITERAAN KLINIK ILMU KESEHATAN ANAK

FAKULTAS KEDOKTERAN UNS / RSUD Dr. MOEWARDI

SURAKARTA

2011

Khanifah Fitria Dewi G0007201/G-12-11

Ariesia Dewi Ciptorini G0007042/G-13-11

PRESENTASI KASUS

I. IDENTITAS PASIEN

Nama : An. M

Umur : 13 tahun 9 bulan

Berat badan : 49 kg

Jenis Kelamin : laki-laki

Alamat : Semanggi RT 01/18 Pasar Kliwon Surakarta

Tanggal masuk : 12 Oktober 2011 jam 17.44

No. CM : 01090634

II. ANAMNESIS

A. Keluhan Utama

Bintik-bintik berair di seluruh tubuh.

B. Riwayat Penyakit Sekarang

Alloanamnesis oleh ibu pasien.

Hari sebelum masuk rumah sakit, pasien panas tinggi mendadak terus

menerus, kemudian muncul bintik-bintik merah pada tangan yang menyebar

ke seluruh tubuh. Bintik-bintik tersebut berisi cairan bening. Terdapat batuk

dan nyeri telan. Buang air besar maupun kecil dalam batas normal. Tidak

didapatkan cairan keluar dari telinga. Nafsu makan dan minum menurun.

Sudah diperiksakan ke PKM namun keluhan tidak berkurang.

Hari sebelum masuk rumah sakit pasien merasa bintik – bintik semakin

banyak dan gatal, tenggorokan bertambah sakit, batuk bertambah ngekel

sampai dada terasa panas. Tidak terdapat sesak napas. Pasien masih mau

makan dan minum tapi nafsu makan berkurang.

Kurang lebih 30 menit yang lalu, BAB 1 x/hari, konsistensi padat<

warna kuning, mual tapi tidak muntah. BAK banyak tetapi tidak nyeri.

Tidak terdapat nyeri kepala. Tidak terdapat cairan keluar dari telinga.

1

C. Riwayat Penyakit Dahulu

- Riwayat sakit serupa : (-)

- Riwayat kejang : (-)

- Riwayat alergi obat dan makanan : (-)

D. Riwayat Nutrisi

- Asupan makan tiap hari cukup

E. Riwayat Penyakit Keluarga dan Lingkungan

- Keluarga yang menderita sakit serupa : (-)

- Lingkungan yang menderita sakit serupa : (+) banyak

F. Riwayat Kesehatan Keluarga

- Ayah : baik

- Ibu : baik

- Saudara : baik, tapi sebelumnya kakak dan adik menderita cacar air

G. Riwayat Penyakit yang Pernah Diderita

- Tonsilofaringitis:(+) - Enteritis : (-)

- Bronkitis : (-) - Disentri basiler : (-)

- Pneumonia : (-) - Disentri amuba : (-)

- Morbili : (-) - Thypus : (-)

- Pertusis : (-) - Cacing : (-)

- Difteri : (-) - Operasi : (-)

- Varicella : (-) - Gegar Otak : (-)

- Malaria : (-) - Fraktur : (-)

2

G. Pemeliharaan Kehamilan dan Kelahiran

- Pemeriksaan di bidan puskesmas, mendapat vitamin penambah darah.

- Frekuensi : trimester I : 1 x / bulan

trimester II : 1 x / bulan

trimester III : 2 x / bulan

- Keluhan selama kehamilan : (-)

Pasien adalah anak kedua dari dua bersaudara. Anak lahir dengan berat

badan lahir 2800 gram dan panjang badan lahir 50 cm, umur kehamilan 9

bulan 2 minggu, lahir secara sesar, menangis kuat, ditolong oleh dokter.

Riwayat keguguran tidak ada, anak lahir meninggal tidak ada. Ayah dan ibu

menikah satu kali.

H. Pohon Keluarga

An. M, 9 bulan

Kehamilan dan Kelahiran

1. Perempuan umur 3 tahun , BBL: 2700 gram, PBL: 48 cm, lahir spontan

dengan induksi. Saat ini keadaan sehat.

2. Laki-laki umur 9 bulan, BBL: 2800 gram, PBL: 50 cm, lahir sesar di

dokter. Saat ini keadaan sehat.

I. Riwayat Imunisasi

- Hepatitis B : 3x (usia 0,1,6 bln)

- BCG : 1x (usia 0 bln)

- DPT : 3x (usia 2, 4, 6 bln)

- Polio : 4x (usia 0, 2, 4, 6 bln)

3

- Campak : 9 bulan

Kesan : pada KMS dan ibu semua imunisasi .sudah merasa semua

lengkap

J. Perkembangan Anak

1. Personal Sosial

- Tersenyum : (+) mulai umur 2 bulan

- Makan roti sendiri : (+) mulai umur 6 bulan

2. Motorik Halus

- Memegang kerincing : (+) mulai umur 4 bulan

3. Bahasa

- Tertawa : (+) mulai umur 2 bulan

- Berpaling saat dipanggil : (+) mulai umur 5 bulan

- Mengeluarkan kata tanpa arti : (+) mulai umur 9 bulan

4. Motorik Kasar

- miring : (+) mulai umur 2 bulan

- mengangkat kepala : (+) mulai umur 3 bulan

- tengkurap : (+) mulai umur 3 bulan

- duduk : (+) mulai umur 7 bulan

Kesan : perkembangan anak sesuai dengan usia.

K. Riwayat Makan Minum Anak

1. ASI diberikan sejak lahir dan belum berhenti. Frekuensi pemberian

tiap kali anak menangis. Lamanya menyusui 10-15 menit, bergantian

payudara kanan dan kiri. Sesudah menyusu anak tidak menangis.

2. Susu formula diberikan sejak lahir. Frekuensi pemberian 3x per hari.

3. Makanan padat dan lauknya: bubur sumsum sejak umur 6 bulan

dengan frekuensi 3x per hari; bubur susu sejak umur 6 bulan dengan

frekuensi 3x per hari; dan nasi tim sejak umur 8 bulan dengan

frekuensi 3x per hari.

4

Kesimpulan: ASI dan susu formula sudah diberikan sejak lahir. Makanan

padat dan lauknya sudah diberikan sejak usia 6 bulan.

L. Keluarga Berencana

Ibu mengikuti program keluarga berencana suntik 3 bulan.

III. PEMERIKSAAN FISIK ( 15 Agustus 2011)

A. Keadaan Umum

- Keadaan umum : baik

- Derajat kesadaran : compos mentis

- Derajat gizi : gizi kesan baik

B. Tanda vital

- Laju Jantung : 94x/menit

- Laju Nadi : 94x/menit, regular, isi tegangan cukup

- Laju Pernafasan : 30x/ menit, kedalaman cukup, reguler,

tipe thorakoabdominal.

- Suhu : 390C peraksila

C. Status Gizi

1. Secara klinis

Intake minum : sedikit

Kepala : mesocephal (+), rambut jagung (-), susah dicabut (+)

Mata : edema palpebra(-/-), conjunctiva anemis (-/-), mata

cowong (/-), air mata (- berkurang/- berkurang),

injeksi conjungtiva (+/+)

Mulut : Mukosa basah (-), bibir pecah-pecah (-), faring

hiperemis (+/+), T1-T1 hiperemis (+/+). Tampak

vesikel di palatum, laring dan faring.

Leher : Kelenjar getah bening tidak membesar

Dada : Retraksi (-)

Cor : BJ I-II intensitas normal, regular, bising (-)

5

Pulmo : SDV (+/+), ST (-/-)

Abdomen : DP//DD, Nyeri tekan (-), bising usus (+) normal,

tympani, supel, hepar/lien tidak teraba NTE (+)

Ekstremitas : edema - - akral dingin - -

-- - -

Status gizi secara klinis : gizi baik

2. Secara antropometri

- Umur : 13 tahun 9 bulan

- Berat badan : 43 kg

- Tinggi badan : 165 cm

BBU =

45 x100 % = 73,08%

BBU < p3(WHO, 2005)

TBU =

6474 x 100 % = 86,48 %

TBU < p3 (WHO, 2005)

BBTB =

6,57 x 100 % = 92,85% p3<

BBTB < p15

z score -2<SD<-1 (WHO, 2005)

Interpretasi : gizi baik secara antropometri

Kebutuhan Kalori : 7 kg x 110 kal/hari = 770 kal/hari

Karbohidrat : 1/4 x 50 % x 770 kal = 96,25 gram/hari

Lemak : 1/9 x 35 % x 770 kal = 29,94 gram/hari

Protein : 1/4 x 15 % x 770 kal = 28,87 gram/hari

D. Kulit

Kulit sawo matang, kering, turgor kembali lambat, ujud kelainan kulit (-)

E. Kepala

Bentuk mesosefal, rambut warna hitam, sukar dicabut, ubun-ubun besar

cekung

F. Wajah

Odema (-), moon face (-)

6

G. Mata

Odema periorbita (-/-), konjungtiva anemis (-/-) , sklera ikterik (-/-), mata

cekung (+/+), air mata (+ berkurang/+ berkurang)

H. Hidung

Napas cuping hidung (-/-), sekret (-/-), darah (-/-)

I. Mulut

Mukosa basah (+), sianosis (-)

J. Telinga

Normotia, sekret (-/-) , mastoid pain(-/-), tragus pain(-/-)

K. Tenggorok

Uvula di tengah, mukosa pharing hiperemis (-)

L. Leher

Bentuk normocolli, limfonodi tidak membesar, glandula thyroid tidak

membesar, JVP tidak meningkat, kaku kuduk (-)

M. Toraks

Bentuk : normochest, retraksi (-)

Cor : Inspeksi : iktus kordis tidak tampak

Palpasi : iktus kordis kuat angkat

Perkusi : batas jantung kesan tidak melebar

batas kiri atas : SIC II LPSS

batas kiri bawah : SIC IV 2 jari medial LMCS

batas kanan atas : SIC II LPSD

batas kanan bawah : SIC IV LPSD

Auskultasi : BJ I-II intensitas normal, reguler, bising (-)

Pulmo : Inspeksi : pengembangan dada kanan = kiri

Palpasi : fremitus raba dada kanan = kiri

Perkusi : sonor /sonor di seluruh lapang paru

Auskultasi : suara dasar vesikuler (+/+)

suara tambahan (-/-)

N. Abdomen

Inspeksi : dinding perut sejajar dengan dinding dada

7

Auskultasi : bising usus (+) meningkat

Perkusi : timpani, undulasi (-), pekak beralih (-),

Palpasi : supel, turgor kembali lambat, hepar dan lien tidak teraba,

nyeri tekan (-).

O. Ekstremitas

Akral dingin Oedem Sianosis

Capillary refill time <2 detik

Arteri dorsalis pedis teraba kuat

P. Pemeriksaan Neurologi

1. koordinasi : baik

2. sensorium : baik

3. reflek fisiologis :

a. bisep +2

b. trisep +2

c. patela +2

d. achiles +2

4. reflek patologis :

a. babinsky (-)

b. chadock (-)

c. oppenheim (-)

d. gordon (-)

e. meningeal sign :

1. kernig (-)

2. kernig sign (-)

3. kaku kuduk (-)

4. brudzinsky I (-)

5. brudzinsky II (-)

6. Hoffman tromer (-)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

8

IV. PEMERIKSAAN PENUNJANG

Laboratorium darah tanggal 16 Agustus 2011

- Hemoglobin : 9,8 g/dl (11,5-15,5 g/dl)

- Hematokrit : 31 % ( 35-45 %)

- Eritrosit : 4,36.106 µL ( 4- 5,2 . 106 µL)

- Leukosit : 7,9.103 µL ( 4,5- 14,5.103 µL)

- Trombosit : 340.000 µL (150.000- 450.000 µL)

- GDS : -

- MCV: 70,2 / µm (80,0-96,0)

- MCHC : 32,1 g/dl (33,0-36,0)

- MCH: 22,5 pg (28,0-33,0)

- RDW : 16,8 % (11,6 – 14,6)

- HDW : 3,3 g/dl (2,3 – 3,2)

- MPV : 6,1 fl (7,2 -11,1)

- PDW : 52 % (25 - 65)

HITUNG JENIS :

- Eosinofil : 1,40 % (1,0-2,0)

- Basofil : 0,70 % (0,0 – 1,0)

- Netrofil : 14,00 % (18,0 – 74,0)

- Limposit : 79,50 % (60,0 – 66,0)

- Monosit : 4,30 % (0,0 – 6,0)

- LUC : 8,80 %

- Retikulosit : -

KIMIA KLINIK :

- Besi (SI) : 14 µg/dl (27 - 109)

- TiBC : 243 µg/dl (228 - 428)

- Saturasi transferrin : 6% (15-45%)

- Na+ : 140 mmol/L ( 136-146 mmol/L )

- K+ : 4,1 mmol/L ( 3,5- 5,1 mmol/L )

- Ca- : 1,10 mmol/L ( 1,17 – 1,29 mmol/L )

9

MCH = Hb x 10 = (9,8 / 4,36 ) x 10

AE

= 22,5 (Hipokromik)

MCHC = Hb x100 = (8,5 / 31) x 100

Hct

= 32,1 (Hipokromik)

MCV = Ht x 10 = (31/ 4,36) x 10

AE = 70,2 (Mikrositik Hipokromik)

IM = MCV = 70,2 / 4,36

AE

= 16,1 (Anemia Defisiensi Besi)

Kesimpulan : Anemia Mikrositik Hipokromik e/c Defisiensi Besi

a. Urinalisis tanggal 16 Agustus 2011

Sedimen eritrosit : 0 /LPB

leukosit : 0 /LPB

silinder : 0 /LPK

kristal : (-)

epitel : 0 /LPK

Lain-lain bakteri : (+)

Warna : Kuning

Kejernihan : Jernih

Berat Jenis : 1,015

pH : 9,0

Leukosit : (-)

Nitrit : (-)

Protein : (-)

Glukosa : (-)

Keton : (-)

Urobilinogen : Normal

Bilirubin : (-)

10

Eritrosit : (-)

b. Feses Rutin tanggal 9 Maret 2010

Makros : Warna : Coklat

Konsistensi : Lunak

Lendir : (-)

Darah : (-)

Pus : (-)

Makanan tak tercerna : (-)

Mikros : Sel Epitel : (-)

Eritrosit : (-)

Leukosit : (-)

Protozoa : (-)

Telur Cacing : (-)

Lain-lain : Kuman (+)

Catatan : Tinja lunak warna coklat

Tidak ditemukan adanya parasit atau jamur patogen

V. RESUME

Sejak 5 hari SMRS pasien mencret, awalnya sebanyak kurang lebih 5-

10 kali tiap hari, kurang lebih @ ¼ - ½ gelas aqua, berbau amis, dengan

cairan lebih banyak daripada ampas, warna kuning, lendir (+), darah (-),

nyeri perut saat diare (-). Pasien tampak kehausan setelah diare beberapa

hari. Pasien mengalami muntah tiap 2 jam yang berisi lebih banyak cairan.

Diare juga disertai panas tinggi diseluruh tubuh terus menerus, sudah

diberikan obat penurun panas, namun hanya bertahan selama 3 jam, setelah

itu panas kembali tinggi.

Pasien masih mau makan, tetapi setelah makan dimuntahkan lagi, dan

tidak terlalu lahap. Keinginan untuk minum bertambah ketika pasien sedang

panas (demam).

11

Pemeriksaan fisik didapatkan: KU baik, compos mentis, gizi kesan baik;

VS : Laju Jantung : 90x/menit; Laju Nadi = 90x/ menit, reguler, isi dan

tegangan cukup, ; Laju pernafasan = 30 x/menit, reguler, tipe

thorakoabdominal, kedalaman cukup ; suhu = 36,7 0C. Kulit : turgor

menurun; Kepala: mata cekung (+/+), air mata( + berkurang/ + berkurang) ;

Mulut : Mukosa basah (+) ↓ , Thorax, Cor dan Pulmo dalam batas normal;

Abdomen : inspeksi :dinding perut sejajar dinding dada, auskultasi : bising

usus meningkat, perkusi : timpani, palpasi: supel, turgor kembali lambat,

hepar tidak teraba, lien tidak teraba, nyeri tekan tidak ada. Pada

pemeriksaan laboratorium didapatkan : Hemoglobin: 9,8 g/dl; Hematokrit :

31,0 %; Eritrosit : 4,36 106 µL; Leukosit :7.900 µL; Trombosit : 340.000 µ;

Na : 140 mmol/L; K : 4.1 mmol/L; Ca: 1,10 mmol/L

VI. DAFTAR MASALAH

1. Diare

2. Muntah

3. Dehidrasi sedang

4. Panas

5. Anemia

VII. DIAGNOSIS BANDING

Diare akut dengan dehidrasi sedang e/c DD:

- Virus

- Bakteri

Anemia mikrositik hipokromik DD Defisiensi besi

Penyakit infeksi

Gizi Kurang

VIII. DIAGNOSIS KERJA

Diare akut rotavirus dengan dehidrasi sedang

Anemia hipokromik mikrositik e/c Defisiensi besi

12

Gizi Kurang

IX. PENATALAKSANAAN

1. Rawat inap bangsal Gastroenterologi Anak

2. Diet nasi bubur 770 kalori/hari

3. Terapi rehidrasi : Oralit 75 cc/kgBB dalam 3 jam pertama

4. Drug :

- Probiotik 2 x 1.10 7-9 (p.o)

- Zinc 1 x 20 mg (p.o)

- Oralit 50 cc tiap muntah dan 100 cc tiap diare ( setelah terehidrasi)

X. PLANNING

Monitoring

- KU dan VS/ 4 jam

- Balance cairan/ diuresis / 8 jam

- Status Hidrasi/ jam selama rehidrasi → Status Hidrasi / 8 jam setelah

terehidrasi

-

XI. PROGNOSIS

Ad vitam : baik

Ad sanam : baik

Ad fungsionam : baik

XII. PROGRESS REPORT

DPH Tanggal Keluhan/KU/VS Pemeriksaan / Diagnosis Terapi

I 15/8/11 Keluhan : muntah (+)/2 jam, 5x mual (-) panas(+)

Kepala : mesocephalMata : CA (-/-), SI (-/-), mata

cekung (+/+), air mata (+/+)Hidung : NCH (-/-), secret (-/-)Telinga : secret (-/-)

1.Diet nasi bubur 770 kalori/hari2. Terapi rehidrasi : Oralit 75 cc/kgBB dalam 3 jam

13

makan(+) kurang lahapminum (+) kehausanBAB(+) 5-10 kali air>ampas, warna kuning,lendir (+), amis (+)BAK (+)

KU : baik, compos mentis.Gizi kesan baik.VS : HR=90x, RR=30x, S=36,70C

Mulut : MB (+) sianosis (-)KGB : tidak membesarThorax : cor/pulmo dbn.Abdomen : supel, BU (+)

meningkat, turgor kembali lambat

Ext : a.d - - oedem - - - - - -

CRT < 2 dtka. dorsalis pedis teraba kuat

Dx : 1. Diare akut dengan dehidrasi sedang teratasi

2. Anemia hipokrom mikrositik

3. Gizi baik

pertama3. Drug :

- Probiotik 2 x 1.10 7-9

(p.o)- Zinc 1 x 20 mg (p.o)- Oralit 50 cc tiap

muntah dan 100 cc tiap diare ( setelah terehidrasi)

Dx : DL 2, Urin dan feces rutin

Mx : KU VS / 4 jam BC+SH+D / 8 jam

II 16/08/11 Keluhan : muntah (-) mual (-) panas(-) makan(+) baikminum (+) baikBAB(+) 2kali konsistensi mulai mengental (lembek), warna kuning, lendir (-), amis (-)BAK (+) sedikitKU : baik, cm, gizi kesan baik.VS : HR=92x, RR=30x, S=36,40C

Kepala : mesocephalMata : CA (-/-), SI (-/-), mata

cekung (-/-), air mata (+/+)Telinga : secret (-/-)Hidung : NCH (-/-) secret (-/-)Mulut : MB (+) sianosis (-)KGB : tidak membesarThorax : cor/pulmo dbn.Abdomen : supel, BU (+)

meningkat, turgor kembali cepat

Ext : a.d - - oedem - - - - - -

CRT < 2 dtka. dorsalis pedis teraba kuat

Dx 1. Diare akut dengan dehidrasi sedang terehidrasi

2. Anemia defisiensi besi 3. Gizi baik

1. Diet nasi bubur 770 kal/hari

2. Probiotik 2x1sachet (p.o)3. Zinc 1 x 20 mg (p.o)4. Oralit 70 cc jika diare 30 cc jika muntah

Mx : KU VS / 4 jam BC+SH+D / 8 jam

III 17/08/11 Keluhan : muntah (-) mual (-) panas(-) batuk (+) pilek (+) ingus bening makan(+) baikminum (+) baik mau banyakBAB(+) 1 kali (lembek), warna kuning, lendir (-), amis (-), ampas

Kepala : mesocephalMata : CA (-/-), SI (-/-), mata

cekung (-/-), air mata (+/+)Telinga : secret (-/-)Hidung : NCH (-/-) secret (+/+)Mulut : MB (+) sianosis (-)Faring : hiperemis (+) T1-T1KGB : tidak membesarThorax : cor/pulmo dbn.Abdomen : supel, BU (+)

meningkat, turgor kembali cepat

Ext : a.d - - oedem - - - - - -

1. Diet nasi bubur 770 kal/hari

2. Probiotik 2x1sachet (p.o)3. Zinc 1 x 20 mg (p.o)4. Oralit 70 cc jika diare 30 cc jika muntah5. Cetirizine 1x 25 mg p.o

Mx : KU VS / 8 jam BC+SH+D / 8 jam

14

lebih banyak BAK (+) KU : baik, cm, gizi kesan baik.VS : HR=92x, RR=32x, S=36,80C

CRT < 2 dtka. dorsalis pedis teraba kuat

Dx 1. Diare akut dengan dehidrasi sedang terehidrasi

2. Anemia defisiensi besi 3. Gizi baik

IV 18/8/11 Keluhan : muntah (-) mual (-) panas(-) batuk (+) dahak (+) pilek (-) makan(+) baikminum (+) baik mau banyakBAB(+) sudah tidak ada mencret (lembek), warna kuning, BAK (+) banyak, warna kuning jernih.KU : baik, cm, gizi kesan baik.VS : HR=114x, RR=32x, S=36,90C

Kepala : mesocephalMata : CA (-/-), SI (-/-), mata

cekung (-/-), air mata (+/+)Telinga : secret (-/-)Hidung : NCH (-/-) secret (+/+)Mulut : MB (+) sianosis (-)Faring : hiperemis (-)KGB : tidak membesarThorax : cor/pulmo dbn.Abdomen : supel, BU (+)

meningkat, turgor kembali cepat

Ext : a.d - - oedem - - - - - -

CRT < 2 dtka. dorsalis pedis teraba kuat

Dx 1. Diare akut dengan dehidrasi sedang terehidrasi

2. Anemia defisiensi besi 3. Gizi baik

1. Diet nasi bubur 770 kal/hari

2. Probiotik 2x1sachet (p.o)3. Zinc 1 x 20 mg (p.o)4. Oralit 70 cc jika diare 30 cc jika muntah5. Cetirizine 1x 25 mg p.o

Mx : KU VS / 8 jam BC+SH+D / 8 jam

ANALISA KASUS

Diagnosis diare akut dehidrasi sedang ditegakkan berdasarkan :

Anamnesis :

1. Pasien mengalami diare sebanyak 10 kali kurang lebih @ 1/4 gelas

belimbing dengan cairan lebih banyak daripada ampas, warna kuning,

lendir (+), darah (-), nyeri perut saat diare (-) sejak 5 hari SMRS.

15

2. Pasien juga muntah setiap 2 jam sekali, minum masih mau, makan tidak

selahap biasanya.

Pemeriksaan Fisik :

1. Keadaan Umum : baik, tampak kehausan

2. Tanda vital penderita didapatkan Laju Jantung 90x/menit, Laju nadi

90x/menit, reguler, simetris, isi dan tegangan cukup, Laju Pernapasan

30x/menit, kedalaman cukup, tipe thorakoabdominal, suhu 36,7C

peraxila.

3. Mata cekung (+/+), air mata (+/+) berkurang, mukosa bibir dan mulut

basah(+), bising usus (+) meningkat,turgor kulit kembali lambat, akral

hangat, CRT<2 detik, a. dorsalis pedis teraba kuat.

Penentuan Dehidrasi ringan sedang (kehilangan cairan 5-10% berat badan)

(IDAI 2004)

1. Apabila didapatkan dua tanda utama ditambah dua atau lebih

tanda tambahan

2. Keadaan umum gelisah dan cengeng

3. Ubun-ubun besar sedikit cekung, mata sedikit cekung, air mata

kurang, mukosa mulut dan bibir kering

4. Turgor kurang

5. Akral hangat

6. Pasien harus rawat inap

Pemeriksaan Penunjang :

Hasil laboratorium pasien masih menunjukkan angka dalam batas normal.

Tidak didapatkan hemokonsentrasi, penurunan elektrolit dan trombositosis. Hal

ini kemungkinan dapat disebabkan karena pasien sudah terehidrasi.

Pembahasan :

16

Penyebab diare pada kasus ini diduga karena dua hal yaitu infeksi virus,

infeksi bakteri.

Perbandingan gejala klinis diare akut oleh virus dan bakteri (Soebagyo, 2008)

Gejala klinis Virus Rota ETECMasa Tunas 17-72 jam 6-72 jamPanas + -Mual dan muntah Sering -Nyeri perut Tenesmus +Nyeri Kepala - -Lamanya sakit 5-7 hari 2-3 hariSifat tinja

Volume Sedang BanyakFrekuensi 5-10 x / hr SeringKonsistensi Cair CairLendir/darah - -Bau - +Warna Kuning-Hijau Tak berwarnaLeukosit - -Lain-lain Anorexia Meteorismus

Penatalaksanaan :

Prinsip pengobatan diare ialah atasi dehidrasi dulu dengan menggantikan

cairan yang hilang lewat tinja dengan atau tanpa muntah, dengan cairan yang

mengandung elektrolit dan glukosa, Pada kasus ini tatalaksana yang utama

adalah terapi cairan yang menurut WHO adalah dengan memberikan cairan

oralit per oral sebanyak 75 cc/KgBB dan bila oralit per oral tidak dapat diberikan

maka dimasukkan melalui nasogastrik dengan volume sama dengan kecepatan

20ml/KgBB/jam, namun pada pasien ini tidak dilakukan karena upaya rehidrasi

oral masih dapat dilakukan. Pemberian zink untuk membantu regenerasi sel bila

terjadi kerusakan mukosa usus dan probiotik guna dalam pengaturan

keseimbangan flora usus.

Pada pasien ini tidak diberikan antibiotik karena tidak ada indikasi yang

mengarah ke diare e/c Shigella, Cholera, Amoeba baik dari anamnesa maupun

pemeriksaan fisik. Pada pasien diare ini tidak boleh dipuasakan, dianjurkan

untuk banyak minum. Prognosis pasien ini baik.

17

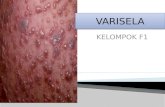

A. Definisi

Varisela merupakan infeksi akut primer oleh virus varisela-zooster

yang menyerang kulit dan mukosa, klinis terdapat gejala konstitusi, kelainan

kulit polimorf, terutama berlokasi di bagian sentral tubuh (Handoko, 2007).

B. Epidemiologi

Varisela merupakan penyakit yang sangat menular, tetapi sangat

bergantung pada kekebalan seseorang. Varisela terutama menyerang individu

yang belum mempunyai antibodi (Rampengan, 2008).

Varisela dapat menyerang semua umur termasuk bayi baru lahir dan

dewasa. Sembilan puluh persen penderita adalah anak berumur kurang dari 10

tahun dengan insiden tertinggi pada kelompok umur 2-6 tahun, sedangkan

sebagian kecil (+5%) pada golongan umur di atas 15 tahun (Rampengan,

2008).

Transmisi atau penularan penyakit varisela dilaporkan melalui banyak

cara. Penularan dapat dengan:

1. Kontak langsung

2. Percikan ludah/melalui udara sehingga menyebabkan penyakit ini

sangat menular walaupun sebelum rash timbul.

3. Papul dan vesikel tetapi bukan krusta, mengandung populasi virus

cukup tinggi.

4. Transplasental.

(Rampengan, 2008)

Delapan puluh sampai sembilan puluh persen penularan terjadi dalam

keluarga karena kontak kedua dalam keluarga umumnya lebih berat

(Rampengan, 2008).

Masa penularan varisela terutama mulai pada 2 hari sebelum timbul

lesi kulit dan berakhir bila telah terjadi krusta, biasanya 5 hari kemudian.

Sedang pada neonatus tertular selama terjadi viremia pada tubuh ibu hamil.

Tidak terdapat perbedaan jenis kelamin maupun ras (Rampengan, 2008).

Faktor risiko terjadinya varisela berat dapat terjadi pada:

19

1. Neonatus umur 1 bulan, terutama lahir dari ibu dengan seronegatif.

Persalinan sebelum masa gestasi 28 minggu juga dengan risiko tinggi

terjadi varisela berat karena imunoglobulin G baru dapat masuk

transplasental ke bayi setelah umur 28 minggu.

2. Dewasa muda atau dewasa.

3. Terapi steroid dosis tinggi (prednisolon 1-2 mg/kg/hari) selama 2

minggu. Walaupun dengan dosis sama dalam jangka waktu pendek

terutama saat memasuki atau selama masa inkubasi.

4. Keganasan, terutama pada penderita leukemia. Hampir 30% penderita

leukemia terdapat varisela menyerang meluas ke dalam alat dalam

dengan angka kematian 7%.

5. Gangguan imunitas (obat kanker, HIV), gangguan pada imunitas

seluler lebih mudah menyebabkan varisela berat.

6. Kehamilan.

(Rampengan, 2008)

C. Etiologi

Virus varisela-zoster (VVZ). Penamaan virus ini memberi pengertian

bahwa infeksi primer virus ini menyebabkan penyakir varisela, sedangkan

reaktivasi menyebabkan herpes zoster (Rampengan, 2008).

VVZ adalah herpesvirus manusia, diklasifikasikan sebagai herpesvirus

alfa karena kesamaannya dengan prototipe kelompok ini, yang adalah virus

herpes simpleks (HSV). VVZ adalah virus DNA helai ganda, terselubung;

genom virus mengkode lebih dari 70 protein, termasuk protein yang

merupakan sasaran imunitas dan timidin kinase virus, yang membuat virus

sensitif terhadap hambatan oleh asiklovir dan dihubungkan dengan agen

antivirus (Arvin, 2000).

D. Imunitas

Antibodi terhadap varisela zoster diperoleh dari ibu, bertahan selama 6

bulan, sehingga bayi di bawah umur 6 bulan pada umunnya bebas dari

penyakit varisela. Bayi yang lahir dari ibu dengan varisela kurang atau sama

20

dengan 5 hari sebelum partus virus dapat ditransfer ke janin melalui plasenta

sehingga dapat menimbulkan varisela kongenital (Rampengan, 2008).

Pada penderita yang rentan terhadap varisela dan mempunyai faktor

risiko tinggi terutama pada neonatus, bayi yang dirawat intensif,

imunodefisiensi, dan penderita keganasan, varisela sering menyebabkan

kematian (Rampengan, 2008).

Virus merangsang imunitas seluler dan humoral, sehingga penderita

akan memperoleh imunitas yang lama (long lasting imunity). Terbentuk 4

subklas Imunoglobulin G, yaitu IgG1, IgG2, IgG3, dan IgG4. Pada anak dengan

infeksi alamiah, setelah 2 minggu akan terdapat peningkatan IgG1 dan

meningkat setelah 1 bulan, sedangkan IgG2 dan IgG3 terbentuk dalam kadar

yang sedikit dan akan menurun secara bertahap, setelah 10 tahun antibodi

sudah tidak terdeteksi dengan ELISA. Antibodi IgG1 dan IgG4 yang terbentuk

masih dapat dideteksi setelah 10 tahun (Rampengan, 2008).

E. Patogenesis

Virus varisela masuk ke dalam masuk ke dalam tubuh melalui saluran

pernapasan atas dan orofaring. Pada mulanya virus bereplikasi dalam kelenjar

limfe regional, 4-6 hari kemudian terjadi penyebaran dari sejumlah kecil virus

melalui darah dan limfe (viremia primer). Selanjutnya virus masuk ke sistem

retikuloendotelial, tempat utama replikasi virus selama sisa masa inkubasi

(Straus et al, 2008; Rampengan, 2008).

Pada masa inkubasi dari infeksi ini terjadi respon imun pejamu baik

humoral maupun seluler. Pada kebanyakan individu, replikasi virus dapat

mengalahkan pertahanan pejamu. Akibatnya, setelah hampir 2 minggu setelah

infeksi terjadi viremia yang lebih besar (viremia sekunder) dan timbul gejala

dan lesi kulit. Virus bersirkulasi di dalam leukosit mononuklear terutama

limfosit. Bahkan pada varisela tanpa komplikasi, viremia sekunder

menyebabkan infeksi subklinis pada beberapa organ selain pada kulit.

Respon imun yang efektif dari pejamu menghilangkan viremia dan

membatasi progresifitas dari lesi varisela pada kulit dan organ lain. Imunitas

humoral terhadap VVZ melindungi dari varisela. Orang dengan antibodi

21

serum yang dapat terdeteksi biasanya tidak menjadi sakit setelah paparan

eksogen. Imunitas seluler terhadap VVZ juga berkembang dan bertahan

selama beberapa tahun, melindungi dari infeksi yang parah (Straus et al,

2008; Rampengan, 2008).

Lesi pada kulit terjadi akibat infeksi kapiler endotelial pada papil

lapisan dermis kemudian menyebar ke sel-sel epitel lapisan epidermis, folikel

kulit, dan glandula sebasea sehingga terjadi pembengkakan. Pada mulanya

ditandai dengan adanya makula dan berkembang dengan cepat menjadi

papula, vesikel, dan akhirnya menjadi krusta. Lesi ini jarang menetap dalam

bentuk makula dan papula saja. Vesikel ini akan berada pada lapisan sel

sedangkan dasarnya adalah lapisan yang lebih dalam (Rampengan, 2008).

Degenerasi sel akan diikuti dengan terbentuknya sel raksasa berinti

banyak, dan kebanyakan dari sel tersebut mengandung badan inklusi tipe A.

Dengan berkembangnya lesi yang cepat, lekosit polimorfonuklear akan

masuk ke dalam korium dan cairan vesikel sehingga mengubah cairan yang

jelas dan terang menjadi berwarna keruh, kemudian terjadi absorbsi dari

cairan ini, akhirnya terbentuk krusta (Rampengan, 2008).

Terbentuknya lesi-lesi pada membran mukosa juga dengan cara yang

sama tetapi tidak langsung membentuk krusta. Vesikel-vesikel biasanya akan

pecah membentuk luka yang terbuka, namun akan sembuh dengan cepat

(Rampengan, 2008).

F. Manifestasi Klinis

Masa inkubasi varisela bervariasi antara 10-21 hari, rata-rata 10-14 hari.

Penyebaran varisela terutama secara langsung melalui udara dengan

perantaraan percikan liur. Pada umumnya tertular dalam keluarga, daycare

center atau sekolah (Rampengan, 2008).

Setelah masa inkubasi, mulai timbul gejala prodromal berupa panas yang

tidak terlalu tinggi, malaise, sakit kepala, anoreksia, rasa berat pada punggung

dan kadang-kadang disertai batuk kering, diikuti eritema pada kulit dapat

berbentuk skarlatinaform atau morbiliform (Rampengan, 2008).

22

Panas biasanya menghilang dalam 4 hari, bilamana panas tubuh menetap

perlu dicurigai adanya komplikasi atau gangguan imunitas. Eritema akan

berkembang dengan cepat (dalam beberapa jam) berubah menjadi makula

kecil, kemudian papula yang kemerahan lalu menjadi vesikel. Vesikel ini

biasanya kecil, berisi cairan jernih, tidak umbilicated dengan dasar

eritematous, mudah pecah serta mengering membentuk krusta, bentuk ini

sangat khas dan lebih dikenal sebagai ”tetesan embun/air mata” (tears drop)

(Rampengan, 2008).

Lesi kulit mulai nampak di daerah badan dan kemudian menyebar secara

sentrifugal ke bagian perifer seperti muka dan ekstremitas. Dalam perjalanan

penyakit ini akan didapatkan tanda yang khas yaiu terlihat adanya bentuk

papula, vesikel, krusta dalam waktu yang bersamaan, dimana keadaan ini

disebut polimorf. Jumlah lesi pada kulit dapat 250-500, namun kadang-kadang

dapat hanya 10 bahkan lebih sampai 1500. Lesi baru tetap timbul selama 3-5

hari, lesi sering menjadi bentuk krusta pada hari ke-6 (hari ke-2 sampai ke-12)

dan sembuh lengkap pada hari ke-16 (hari ke-7 sampai ke-34). Erupsi

kelamaan atau terlambatnya berubah menjadi krusta dan penyembuhan,

biasanya dijumpai pada penderita dengan gangguan immunitas seluler

(Rampengan, 2008).

Bila terjadi infeksi sekunder, sekitar lesi akan tampak kemerahan dan

bengkak serta cairan vesikel yang jernih berubah menjadi pus disertai

limfadenopati umum. Vesikel tidak hanya terdapat pada kulit melainkan juga

terdapat pada mukosa mulut, mata, dan faring (Rampengan, 2008).

Pada penderita varisela yang disertai dengan defisiensi imunitas sering

menimbulkan gambaran klinik yang khas berupa perdarahan, bersifat

progresif dan menyebar menjadi infeksi sistemik. Demikian pula pada

penderita yang sedang mendapat imunosupresif. Hal ini disebabkan oleh

terajdinya limfopenia (Rampengan, 2008).

Pada ibu hamil yang menderita varisela dapat menimbulkan beberapa

masalah pada bayi yang akan dilahirkan dan bergantung pada masa kehamilan

ibu, antara lain:

23

1. Varisela neonatal

Varisela neonatal dapat merupakan penyakit serius, hal ini bergantung

pada saat ibu kena varisela dan persalinan (Rampengan, 2008).

a. Bila ibu hamil terinfeksi varisela 5 hari sebelum partus atau 2 hari

setelah partus, berarti bayi tersebut terinfeksi saat viremia kedua

dari ibu, bayi terinfeksi transplasental, tetapi tidak memperoleh

kekebalan dari ibu karena belum cukupnya waktu ibu memproduksi

antibodi. Pada keadaan ini, bayi yang dilahirkan akan mengalami

varisela berat dan menyebar. Perlu diberikan profilaksis atau

pengobatan dengan varicella-zoster immune globulin (VZIG) dan

asiklovir. Bila tidak diobati dengan adekuat, angka kematian

sebesar 30%. Penyebab kematian utama akibat pneumonia berat

dan hepatitis fulminan (Rampengan, 2008).

b. Bila ibu terinfeksi varisela lebih dari 5 hari antepartum, sehingga si

ibu mempunyai waktu yang cukup untuk memproduksi antibodi

dan dapat diteruskan kepada bayi. Bayi cukup bulan akan

menderita varisela ringan karena pelemahan oleh antibodi

transplasental dari ibu. Pengobatan dengan VZIG tidak perlu, tetapi

asiklovir dapat dipertimbangkan pemakaiannya, bergantung pada

keadaan bayi (Rampengan, 2008).

2. Sindrom varisela kongenital

Varisela kongenital dijumpai pada bayi dengan ibu yang menderita

varisela pada umur kehamilan trimester I atau II dengan insidens 2%.

Manifestasi klinik dapat berupa retardasi pertumbuhan intrauterin,

mikrosefali, atrofi kortikalis, hipoplasia ekstremitas, mikroftalmia,

katarak, korioretinnitis, dan scarring pada kulit. Beratnya gejala pada

bayi tidak berhubungan dengan beratnya penyakit pada ibu. Ibu hamil

dengan zoster tidak berhubungan dengan kelainan pada bayi

(Rampengan, 2008).

3. Zoster infantil

24

Penyakit ini sering muncul dalam umur bayi 1 tahun pertama, hal ini

disebabkan karena infeksi varisela maternal setelah masa gestasi ke-20.

Penyakit ini sering menyerang pada saraf dermatom thoracis

(Rampengan, 2008).

G. Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium tidak perlu dilakukan untuk menegakkan

diagnosis varisela karena gambaran klinis telah jelas. Untuk pemeriksaan

varisela, bahan diambil dari dasar vesikel dengan cara kerokan atau apusan

dan dicat dengan Giemsa, Hematoksilin Eosin (HE) atau apusan Tzanck. Dari

bahan ini akan terlihat sel-sel raksasa (giant cell) yang multi-nukleus dan

epitel sel berisi acidophilic inclusion bodies. Akan tetapi, pemeriksaan ini

tidak cukup spesifik untuk menentukan varisela dan untuk lebih memastikan

dapat dilakukan pemeriksaan imunofluoresen sehingga terlihat antigen virus

intrasel (Rampengan, 2008).

H. Diagnosis

Diagnosis biasanya sudah dapat ditegakkan dengan anamnesis dan

gambaran klinisyang khas berupa:

1. Timbulnya erupsi papulo-vesikuler yang bersamaan dengan demam yang

tidak terlalu tinggi.

2. Perubahan-perubahan yang cepat dari makula menjadi papula kemudian

menjadi vesikel dan akhirnya menjadi krusta.

3. Gambaran lesi berkelompok dengan distribusi paling banyak pada tubuh

lalu menyebar ke perifer, yaitu muka, kepala, dan ekstremitas.

4. Membentuk ulkus putih keruh pada mukosa mulut.

5. Terdapat gambaran yang polimorf.

(Rampengan, 2008)

I. Diagnosis Banding

1. Variola

Varisela Variola

Stadium prodromal Singkat (1-2 hari) Panjang (3-4 hari) +

demam tinggi

25

Rash Sentral-perifer Perifer-sentral

Lesi Terutama badan

Lebih superfisial

Umbilikasi (-)

Polimorf

Muka+ekstremitas

dalam

Umbilikasi (+)

Monomorf

(Rampengan, 2008)

2. Impetigo

Lesi impetigo pertama adalah vesikel yang cepat menjadi pustula

dan krusta.

Distribusi lesi impetigo terletak dimana saja.

Impetigo tidak menyerang mukosa mulut.

(Rampengan, 2008)

3. Skabies

Pada skabies terdapat papula yang sangat gatal.

Lokasi biasanya antara jari-jari kaki.

Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan Sarcoptes scabiei.

(Rampengan, 2008)

4. Dermatitis herpetiformis

Biasanya simetris terdiri atas papula vesikuler yang eritematosus,

serta ada riwayat penyakit kronik dan sembuh dengan

meninggalkan pigmentasi.

(Rampengan, 2008)

J. Komplikasi

Komplikasi varisela jarang pada anak, lebih sering pada dewasa.

1. Infeksi sekunder

2. Otak: ensefalitis, acute postinfections cerebellar ataxia

3. Pneumonitis

4. Sindrom Reye, dengan gejala: nausea dan vomitus, hepatomegali, dan

pada pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan SGPT dan

SGOT serta amonia.

5. Hepatitis

26

6. Komplikasi lain seperti artritis, trombositopenia purpura, miokarditis,

keratitis.

(Rampengan, 2008)

K. Penatalaksanaan

Pengobatan varisela adalah simtomatik dengan:

1. Obat topikal dengan kalamin lotion atau bedak salisil 1%.

2. Antipiretik/analgetik, biasanya dipakai aspirin, parasetamol, ibuprofen.

3. Antihistamin, dapat digunakan diphenhydramine dosis 5mg/kg/hari yang

dibagi dalam 3 kali pemberian.

4. Obat antivirus, seperti:

Vidarabin (adenosine arabinoside): menghambat polymerase

DNA virus. Dosis 10-20 mg/kgBB/hari, diberikan sehari dalam

infuse selama 12 jam, lama pemberian 5-7 hari.

Asiklovir: menghambat polymerase DNA virus dan mengakhiri

replikasi virus. Asiklovir lebih baik dibandingkan vidarabin. Obat

ini dapat mengurangi bertambahnya lesi pada kulit dan lamanya

panas, bila diberikan dalam 24 jam mulai timbulnya rash.

Asiklovir lebih banyak digunakan pada penderita dengan

komplikasi atau gangguan imunitas. Obat ini tidak mengurangi

rasa gatal pada kulit, komplikasi atau penularan sekunder.

Dosis 5-10 mg/kgBB dibagi dalam 4-5 dosis per hari, dapat

diberikan secara oral atau iv/drip tiap 8 jam selama 5-7 hari, tidak

melebihi 3200 mg/hari.

5. Diet yang adekuat

Berikan makanan penuh dan jangan dibatasi. Kadang-kadang penderita

mengalami anoreksia, sebaiknya dimotivasi banyak minum untuk

mempertahankan status hidrasi. Cairan yang cukup sangat diperlukan bila

penderita diberikan asiklovir, karena obat ini dapat berkristalisasi dalam

tubulus renalis bila penderita dalam keadaan dehidrasi.

L. Pencegahan

1. Atasi dehidrasi

27

a. Tanpa dehidrasi

Cairan rumah tangga dan ASI diberikan semaunya, oralit diberikan

sesuai usia setiap kali buang air besar atau muntah dengan dosis :

1. <1 tahun : 50-100 cc

2. 1-5 tahun : 100-200 cc

3. 5 tahun : semaunya

b. Dehidrasi ringan sedang

Rehidrasi dengan oralit 75 cc/kgBB dalam 3 jam pertama dilanjutkan

pemberian kehilangan cairan yang sedang berlangsung sesuai umur

sepeti yang di atas setiap kali buang air besar.

Bisa juga dengan kriteria :

1. Dehidrasi Ringan (Perkiraan defisit cairan 30-50 ml/kgBB)

Rehidrasi dengan CRT/ORALIT 30-50 ml/kgBB/3-4 jam jika

ada perbaikan lalu maintenance 100 ml/kgBB/20-21 jam

2. Dehidrasi Sedang (Perkiraan defisit cairan 30-50 ml/kgBB)

Rehidrasi dengan ORALIT/RL iv 70 ml/kgBB/3 jam jika ada

perbaikan maintenance 100 ml/kgBB/20-21 jam.

c. Dehidrasi Berat

Rehidrasi parenteral dengan cairan Ringer Laktat atau Ringer Asetat

100 cc/kgBB. Cara pemberian :

1. < 1 tahun 30 cc/kgBB dalam 1 jam pertama dilanjutkan 70

cc/kgBB dalam 5 jam berikutnya.

2. 1 tahun : 30 cc/kgBB dalam ½ jam pertama dilanjutkan 70

cc/kgBB dalam 2 ½ jam berikutnya.

Minum diberikan jika pasien sudah mau minum 5 cc/kgBB selama

proses rehidrasi.

2. Pemakaian antibiotik

Bila ada indikasi seperti pada Shigella dan Cholera. Antibiotik sesuai

dengan hasil pemeriksaan penunjang. Sebagai pilihan adalah

kotrimoksazol, amoksisilin dan atau sesuai hasil uji sensitivitas.

3. Diet

28

Anak tidak boleh dipuasakan, makanan diberikan sedikit-sedikit tapi

sering, rendah serat, buah-buahan diberikan terutama pisang.

4. Jangan menggunakan spasmolitika

5. Koreksi elektrolit : koreksi bila terjadi hipernatremia, hiponatremia,

hiperkalemia atau hipokalemia.

6. Probiotik

7. Vitamin A

a. 6 bulan- 1 tahun : 100.000 IU

b. > 1 tahun : 200.000 IU

8. Pendidikan orangtua : penyuluhan tentang penanganan diare dan cara-

cara pencegahan diare (IDAI, 2004).

Indikasi rawat inap :

1. Diare akut dengan dehidrasi berat

2. Diare akut dehidrasi ringan sedang dengan komplikasi

3. Usia < 6 bulan (usia yang mempunyai resiko tinggi mengalami

dehidrasi), buang air besar cair > 8 kali dalam 24 jam dan muntah > dari

4 kali sehari (Armon, 2001).

M. Pemantauan

1. Terapi

2. Setelah pemberian cairan rehidrasi harus dinilai ulang derajat dehidrasi,

barat badan, gejala dan tanda dehidrasi. Jika masih dehidrasi maka

dilakukan rehidrasi ulang sesuai dengan dehidrasinya. Jika setelah 3

hari pemberian antibiotik klinis dan laboratorium tidak ada perubahan

maka dipikirkan penggantian antibiotik sesuai hasil uji sensitivitas.

3. Tumbuh Kembang

4. Timbang berat badan sebelum dan sesudah rehidrasi, 2 minggu setelah

sembuh dan seterusnya secara periodik sesuai umur. Jika anak

mengalami gizi buruk maka dikelola sesuai dengan SPM gizi buruk.

Penderita dapat dipulangkan bila penderita tidak dehidrasi, keadaan umum

dan tanda vital baik, sudah bisa makan dan minum (IDAI, 2004).

29

ANEMIA DEFISIENSI BESI

A. Definisi

Anemia yang disebabkan kurangnya zat besi untuk sintesis hemoglobin.

B. Patofisiologi

Zat besi (Fe) diperlukan untuk pembuatan heme dan hemoglobin (Hb).

Kekurangan Fe mengakibatkan kekurangan Hb. Walaupun pembuatan eritrosit

juga menurun, tiap eritrosit mengandung Hb lebih sedikit dari pada biasa

sehingga timbul anemia hipokromik mikrositik.

C. Etiologi

Kekurangan Fe dapat terjadi bila :

Makanan tidak cukup mengandung Fe

Komposisi makanan tidak baik untuk penyerapan Fe (banyak sayuran,

kurang daging)

Gangguan penyerapan Fe (penyakit usus, reseksi usus)

Kebutuhan Fe meningkat (pertumbuhan yang cepat, pada bayi dan

adolesensi, kehamilan)

Perdarahan kronik atau berulang (epistaksis, hematemesis,

ankilostomiasis).

D. Epidemiologi

Diperkirakan 30% penduduk dunia menderita anemia dan lebih dari 50%

penderita ini adalah ADB dan terutama mengenai bayi,anak sekolah, ibu hamil

dan menyusui. Di Indonesia masih merupakan masalah gizi utama selain

kekurangaan kalori protein, vitamin A dan yodium. Penelitian di Indonesia

mendapatkan prevalensi ADB pada anak balita sekita 30-40%, pada anak

30

sekolah 25-35% sedangkan hasil SKRT 1992 prevalensi ADB pada balita

sebesar 55,5%. ADB mempunyai dampak yang merugikan bagi kesehatan

anak berupa gangguan tumbuh kembang, penurunan daya tahan tubuh dan

daya konsentrasi serta kemampuan belajar sehingga menurunkan prestasi

belajar di sekolah.

E. Diagnosis

1. Anamnesis

a. Riwayat faktor predisposisi dan etiologi :

Kebutuhan meningkat secara fisiologis

- masa pertumbuhan yang cepat

- menstruasi

- infeksi kronis

Kurangnya besi yang diserap

- asupan besi dari makanan tidak adekuat

- malabsorpsi besi

Perdarahan

- Perdarahan saluran cerna (tukak lambung, penyakit Crohn, colitis

userativa)

b. Pucat, lemah, lesu, gejala pika

2. Pemeriksaan fisis

a. Anemis, tidak disertai ikterus, organomegali

b. Limphadenopati, stomatitis angularis, atrofi papil lidah

c. Ditemukan takikardi, murmur sistolik dengan atau tanpa pembesaran

jantung

3. Pemeriksaan penunjang

a. Hemoglobin, Hct dan indeks eritrosit (MCV, MCH, MCHC) menurun

b. Hapus darah tepi menunjukkan hipokromik mikrositik

31

c. Kadar besi serum (SI) menurun dan TIBC meningkat , saturasi

menurun

d. Kadar feritin menurun dan kadar Free Erythrocyte Porphyrin (FEP)

meningkat

e. sumsum tulang : aktifitas eritropoitik meningkat

F. Diagnosis Banding

Anemia hipokromik mikrositik:

1. Thalasemia (khususnya thallasemia minor) :

‐ Hb A2 meningkat

‐ Feritin serum dan timbunan Fe tidak turun

2. Anemia karena infeksi menahun:

‐ Biasanya anemia normokromik normositik. Kadang-kadang terjadi

anemia hipokromik mikrositik

‐ Feritin serum dan timbunan Fe tidak turun

3. Keracunan timah hitam (Pb):

‐ Terdapat gejala lain keracunan Pb

4. Anemia sideroblastik:

‐ Terdapat ring sideroblastik pada pemeriksaan sumsum tulang

G. Penyulit

Bila Hb sangat rendah dan keadaan ini berlangsung lama dapat terjadi

payah jantung.

H. Penatalaksanaan

1. Medikamentosa

- Pemberian preparat besi (ferosulfat/ferofumarat/feroglukonat) dosis 4-6

mg besi elemental/kgBB/hari dibagi dalam 3 dosis, diberikan di antara

waktu makan. Preparat besi ini diberikan sampai 2-3 bulan setelah kadar

hemoglobin normal.

32

- Asam askorbat 100 mg/15 mg besi elemental (untuk meningkatkan

absorbsi besi).

2. Bedah

- Untuk penyebab yang memerlukan intervensi bedah seperti perdarahan

karena diverticulum Meckel.

3. Suportif

- Makanan gizi seimbang terutama yang mengandung kadar besi tinggi

yang bersumber dari hewani (limfa, hati, daging) dan nabati (bayam,

kacang-kacangan).

4. Lain-lain (rujukan sub spesialis, rujukan spesialisasi lainnya)

- Ke sub bagian terkait dengan etiologi dan komplikasi (Gizi, Infeksi,

Pulmonologi, Gastro-Hepatologi, Kardiologi).

I. Langkah Promotif/Preventif

Upaya penanggulangan AKB diprioritaskan pada kelompok rawan yaitu

BALITA, anak usia sekolah, ibu hamil dan menyusui, wanita usia subur

termasuk remaja putri dan pekerja wanita. Upaya pencegahan efektif untuk

menanggulangi AKB adalah dengan pola hidup sehat dan upaya-upaya

pengendalian faktor penyebab dan predisposisi terjadinya AKB yaitu berupa

penyuluhan kesehatan, memenuhi kebutuhan zat besi pada masa pertumbuhan

cepat, infeksi kronis/berulang pemberantasan penyakit cacing dan fortifikasi

besi.

33

DAFTAR PUSTAKA

1. Armon, 2001. An evidence and consensus based guidline for acute

diarrhoea management. [email protected]

2. Aswitha, dkk, 2000. Kapita Selekta Kedokteran. Gastroenterologi Anak.

Media Aesculapius. Jakarta. Hal 470-471.

3. Ditjen PPM & PLP. 1999. Buku Ajar Diare. Jakarta. Hal: 8-10

4. IDAI, 2004. Standar Pelayanan Medis. Badan Penerbit IDAI. Jakarta. Hal:

49-52

5. Irwanto, 2002. Ilmu Penyakit Anak. Diagnosa dan Penatalaksanaan.

Salemba Medika. Jakarta. Hal : 73-79.

6. Randy P Prescilla, MD, FAAP, 2006. Gastroenteritis

www. emedicinehealth.com

7. Subagyo, 2004. Standar Pelayanan Medis Kelompok Staf Medis

Fungsional Anak RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Surakarta. Hal : 58-63.

8. WHO, 2004. Diarrhoea : Water, Sanitation and Hygiene Links to Health

www.wikipedia.com

9. Hillman RS, Ault KA. 1995. Iron Deficiency Anemia. Hematology in

Clinical Practice. A Guide to Diagnosis and Management. New York;

McGraw Hill, pp: 72-85

10. Lanzkowsky P. 1995. Iron Deficiency Anemia. Pediatric Hematology and

Oncology. Edisi ke-2. New York; Churchill Livingstone Inc, 1995 : 35-50.

11. Recht M, Pearson HA. 1999. Iron Deficiency Anemia. Dalam : McMillan

JA, DeAngelis CD, Feigin RD, Warshaw JB, penyunting. Oski’s

Pediatrics: Principles and Practice. Edisi ke-3. Philadelphia; Lippincott

William & Wilkins, pp: 1447-8

34