PENENTUAN TITIK AKUMULASI POLUTAN SAMPAH DI …

Transcript of PENENTUAN TITIK AKUMULASI POLUTAN SAMPAH DI …

i

PENENTUAN TITIK AKUMULASI POLUTAN SAMPAH DI TEMPAT

PEMBUANGAN AKHIR

Oleh:

I Ketut Sukarasa

JURUSAN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS UDAYANA

2016

ii

ABSTRAK

Penelitian untuk letak terkumpulnya sisa cairan hasil timbunan sampah. telah dilakukan. .

Hasil pengukuran nilai hambatan jenis lapisan tanah di area TPA Temesi Gianyar

menunjukkan adanya cairan sampah dengan nilai berkisar 1,84 - 9,87 Ωm, Polutan

tersebut rata-rata berada pada kedalaman 1,55 - 6,91 m. Titik akumulasi polutan sampah

terdapat pada lintasan 1, dengan titik koordinat 80 33'75” - 8

0 33’76’’ LS dan 115

0

21'019’’ - 1150

21’016’’ BT dan pada kedalaman 2,70 - 5,37 m. pada lintasan 2

terakumulasi pada dua tempat. Daerah pertama terletak pada koordinat 8 033'743’’ -

8033'745" LS dan 115

0 21’012’’ - 115

021,013’’ BT dan daerah keduaterletak pada titik

koordinat 80 33'750"- 8

0 33’754’’LS dan 115

0 21'015"- 115

021'016" BT

Kata kunci : Geolistrik, konfigurasi schlumberger, polutan sampah

iii

ABSTRACT

This research determine the and location of accumulation of pollutant in Garbage Dump

(GD) at Temesi Gianyar regency through resistivity geoelectric method typed

schlumberger configuration. The result of study, the soil resistivity values in landfill

dump area and some areas showed the existence of pollutant garbage by resistivity values

ranged from 1.84 - 9.87 Ωm. Pollutant values is 1.55 - 6.91 m. this research was divided

at accumulation point of garbage at first track showed the point coordinates 8 033'75’’ -

8033'76’’ S and 115

021’019’’ - 115

021'016’’ E in depth of 2.70 - 5.37 meters. Second

track was accumulated two areas. first area showed at coordinates 8 033'743’’ - 8

033'745"

S and 115 021'012" - 115

021'013’’ E and second areas showed at coordinate 8

0 33'750" -

80 33'754" S and 115

0 21’015’’ - 115

021’016’’ E.

Key Words: Geoelectric, schlumberger configuration, garbage dump, pollutanst

iv

KATA PENGANTAR

Syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widi Wasa penulis panjatkan, atas

segala jalan, rahmat, dan karunia-Nya atas terlesaikannya makalah ini.

Penyusunan makala dibantu oleh banyak pihak. Sebab itu, penulis sampaikan

terima kasih kepada:

1. Ir. S. Poniman, M.Si. adalah Ketua Jurusan Fisika, Fakultas MIPA Unud.

2. Istri, anak-anak yang dengan rela waktunya tersita untuk menyelesaikan

makalah ini.

3. Para pengajar di Jurusan Fisika, Fakultas MIPA Universitas Udayana yang

mendorong terselesainya, tulisan ini.

Kritik, saran penulis sangat harapkan untuk kesempurnaan tulisan. Akhirnya

kata tulisan ini bermanfaat.

Bukit Jimbaran, Juli 2016

Penyusun

v

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ........................................................................................ i

ABSTAK ...................................................................................................... ii

ABSTRACT ................................................................................................. iii

KATA PENGANTAR .................................................................................. iv

DAFTAR ISI ............................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

1.1 LatarBelakang ............................................................................ 3

1.2 Rumusan Masalah ...................................................................... 3

1.3 Batasan Masalah ......................................................................... 3

1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................ 3

1.5 Manfaat Penelitian ...................................................................... 3

BAB II DASAR TEORI ............................................................................... 5

2.1 Sampah .................................................................................... 5

2.2 Jenis-jenis Sampatr Menurut Bentuknya ................................... 5

2.3 Sistem Pengolahan Sampah di TPA. ......................................... 5

2.4 Geolistrik ................................................................................. 7

2.5 Resistivitas Batuan ................................................................... 8

2.6 Potensial Listrik dalam Medium Homogen ............................... 9

2.7 Potensial untuk Titik Arus di dalam Bumi.. .............................. 11

2.8 Dua Elektroda Arus di Permukaan Bumi .................................. 12

2.9 Konfrgurasi Elektroda Schlumberger ........................................ 13

BAB III METODE PENELITIAN.......... ...................................................... 16

3.1 Waktu dan Tempat ..................................................................... 16

3.2 Spesifikasi Alat Geolistrik Hambatan Jenis ........................ ......... 16

3.3 Penentuan Lintasan ..................................................................... 18

3.4 Prosedur Akuisi Data .................................................................. 19

3.5 Pengolahan Data ........................................................................ 21

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................. ......... 22

4.1 Analisa Hasil Pengolahan Data dengan Software Res2Dinv ........ 22

BAB V KESIMPULAN ................................................................................ 24

vi

5.1 Kesimpulan ................................................................................ 24

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia di dunia selalu meninggalkan sisa, yaitu

barang-barang yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Benda sisa tersebut karena

sudah tidak berguna lagi sehingga diperlakukan sebagai barang buangan, yang

berupa sampah dan limbah. Barang sisa dibuang berupa padatan akan

menhasilkan polutan menjadi penyebab turunnya kualitas lingkungan, mampu

membawa jenis-jenis penyakit. Bisa juga turunnya kegunaan sumberdaya alam,

yang dibabkan pencemaran lingkungan, tersuumbatnya irigasi dan berbagai

kejadian lainnya(Bahar, 1985).

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010 menyatakan bahwa

rakyat di Indonesia, menghasilkan sampah perhari kira-kira 1 kg per orang atau

sekitar 220.000 ton dalam sehari. Setiap tahunnya jumlah sampah yang dihasilkan

penduduk Indonesia semakin bertambah. Semua kegiatan manusia tersebut,

akhirnya akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Secara umum ada tiga jenis TPA, yaitu tipe Open Dumping, Sanitary

Landfill dan Control Landfill. Pada tipe pertama, yaitu sampah dibuang,

meumpuk seperti gunung tanpa dibuakan saluran polutan sampah. Ini berkibat

terjadi pencemaran lingkungan di sekitar TPA. Tipe yang kedua adalah sistem

pengelolaan dengan membuang sampah di daerah lembah dengansyarat

mempunyai berporositas besar, dimana pada alasnya geotekstil untuk menghindari

masuknya lindi ke dalam batuan. Selanjutnya tipe terakhir adalah sistem

pengelolaan dengan cara sampah ditampung pada lokasi cekungan, lalu ditutupi

tanah, diratakan dengan ketebalan tertentu dan dilakukan secara periodik. Metode

ini dilengkapi dengan saluran pengeluaran gas di lahan tumpukan sampah.

Di Indonesia secara awalnya TPA banyak menggunakan sistem Sanitary

Landfill, namun seiring berjalannya waktu, sebagian besar TPA di Indonesia

beralih menggunakan sistem open dumping(Kementerian Lingkungan Hidup,

2010). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sistem Sanitary

Landfill ke sistem open dumping, diantaranya diakibatkan faktor biaya yang

sangat mahal untuk mengelola TPA dengan sistem Sanitary Landfill. Dampak

2

negatif dari perubahan sistem ini adalah dapat merusak lingkungan hidup,

menimbulkan bau busuk, dan dapat mencemari air yang terkandung dalam lapisan

tanah.

Pembuangan akhir adalah salah satu contoh tempat menaruh sampah yang

dilakukan masyarakat Indonesia dengan menggunakan sistem terbuka. Tempat ini

hampir menerima semua sampah yang diproduksi di daerah perkotaan utamanya

dan sekelilingnya(DKP Kabupaten Gianyar, 2010). Jenis sampah hasil buangan di

daerah ini terbanyak dari jenis organik yang berasal dari pusat-pusat perbelanjaan

seprti pasar. Sistem pembuangan dengan cara seperti ini, sampahnya lebih cepat

mengalami pembusukan dibandingkan yang lain. Ketika busuk ada air yang

dihasilkan dan merambat ke dalam tanah.

Limbah berupa cairan yang dihasilkan merupakan efek samping

pembusukan, pada dsarnya berisi kandungan kimia, kotor, virus dan lainnya

mampu meresap ke dalam tanah. Jika terjadi hujan, maka lingkungan akan

tercemar oleh polutan tersebut. Rembesan hujan maupun oleh sampah itu sendiri

akan mencemari air tanah.

Air adalah kebutuhan vital bagi kelangsungan hidupmanusia. Dulu,

manusia hidup di tempat yang dekat sumber airnya, yaitu sungai, ataupun danau.

Hal ini memudahkan memperoleh air untuk kehidupan. Akibat menumpuknya

jumlah penduduk dan kemajuan teknologi berakibat keperluan akan air sangat

bertambah. Oleh sebab itu kebanyakkan manusia menggunakan air tanah dalam

kehidupannya. Air tanah yang rasanya tawar digunakan untuk pertanian,

perkebunan, minum, mandi, hewan dan tanaman. Menipisnya lahan pemukiman,

akibat dipakai prumahan, banyak orang-orang menetap di kota-kota besar dan

tinggal di daerah sekitar pembuangan samph. Masyarakat yang tidak mampu

membeli air dari PDAM akan menggunakan air sumur untuk kebutuhan vitalnya.

Bahkan tidak jarang masyarakat membuat sumur di daerah dekat pembuangan

samph. Hal ini akan berakibat seringnya masyarakat terjangkit penyakit menular,

muntaber, kolera dan penyakit lainnya. Untuk itu perlu ada antisifasi dalam upaya

kesehatan penduduk terjamin.

Konduktivitas dari cairan bekas sampah sampah diketahui mempunyai

nilai brbeda dengan airtanah lainnya. Dari penelitian sebelumnya yang telah

3

dilaksanakan, menunjukan bahwa limbah cair mempunyai konduktivitas yang

lebih gede daripada air lainnya. Harga hambatan jenis limbahcair lebih rendah

dari tanah air. Untuk air bersih adalah berharga diantara 10 -100 Ωm, sedangkan

menurut Handayani (2004) yang telah melakukan pengamatan lapangan

memonitor rembesan cairanlimbah di laboratorium, berhasil menentukan besar

resistivitas polutan sampah di bawah 10 Ωm. Dari nilai hambatan jenis ini akan

dicari tempat cairan berkumpul, merembes di sekitar pembuangan,

dimanfaatkannya beda nilai hambatan jenis.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang diuraikan diatas, maka dalam penelitian

ini permasalahannya dapat dirumuskan dengan: dimana letak akumulasi sampah

tersebut terkumpul dan ke arah mana bergeraknya?

1.3 Batasan Masalah

Perlu ada batasan permasalah penelitian agar tidak melebar jauh, yaitu:

1. Metodenya adalah alat geolistrik resistivitas dengan konfigurasi

Schlumberger dan software interpretasi yang dipakai Res2dinv.

2. Dalam menentukan letak akumulasi polutan sampah, tidak menguraikan

secara spesifik polutan yang terindentifikasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk: mengidentifikasi letak titik akumulasi polutan

sampah yang dihasilkan dari pembusukan sampah (Studi kasus di TPA Temesi)

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian bermanfaat untuk:

1. Mampu menyampaikan pola pikir penulis ke masyarakat, agar

permasalahan pencemaran lingkungan akibat sampah lebih dimengerti.

2. Di daerah manakah perkiraan cairan sampah terkumpul.

4

3. Berguna untuk antisipasi dini dalam usaha mengetahui tingkat pencemaran

lingkungan dan dipakai sebagai pedoman mengolah sampah dikemudian

hari.

4. Dapat memberikan referensi daerah yang tepat unfuk digunakan sebagai

tempat pemukiman masyarakat di sekitar TPA Temesi Gianyar

5

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Sampah

Pengertian sampah dikemukakan oleh Achmad (2004), yaitu bagian dari

bahan tidak terpakai atau benda yang dibuang. Pada dasarnya asalnya dari

kegiatan manusia dan bersifat padat. Pengertian lain adalah limbah atau buangan

mempunya berfase padat, yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan manusia

atau barang bekas tidak terpakai lagi, bisa juga kotoran hewan dan tumbuhann.

2.2 Jenis-jenis Sampah

Sampah menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi bagian padat dan cair.

Fase padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan

sampah cair. Dapat berasal dari sampah rumah tangga, dapur, kebun, plastik,

metal, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya dikelompokkan menjadi sampah

organik dan anorganik.

Jika berdasar tanah berkemampuan menguraikan, dibagi menjadi(Achmad,

2004):

1. Biodegradable adalah sampah yang gampang diuraikan oleh bakteri aeron

maupuan unaerob, sepeti bekas kotoran dari dapur, hewan peliharaan, dan

lain-lain.

2. Non-biodegradable adalah sisa yang suh diuraikan secara proses biologi.

Sampah jenis ini terbagi menjadi:

a. Recyclable: jenis sisa yang banyak diolah dan dimanfaatkan kembali

oleh manusia karena masih punya niali ekonomi tinggi. Ada yang

dipakai sebagai pas bunga, sapu bulu. Bahan-bahan yang dimanfaatkan

ini biasanya berjenis plastik, kertas atau kain.

b. Non-recycloble adalah barang bekas yang susah diolah atau didaur

ualng. Benda jenis ini misalnya rongsokan alat-alat elektronik paling

banyak.

Sampah cair adalah sisa yang tidak diperlukan kembali dan

dibuang ke tempat pembuangan, misalnya

6

1. Cairan berwarna hitam adalah sampahcair yang dihasilkan dari wc.

Sampah ini mengandung bakteri patogen yang berbahaya.

2. Hasil fluida dari masyarakat, yaitu sampah cair yang dihasilkan dari dapur,

kamar mandi dan tempat cuci pakaian. Sampah ini juga berbahaya.

Fase sampah dapat berupa padatan, cairan dan bisa juga menghasilkan gas.

Dalam kondisi fase kedua yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat

dikatakan sebagai emisi. Polusi gas buang emisi sangat berbahaya bagi

kelangsungan hidup manusia. Dengan kemajuan teknologi, aktivitas industri

menghasilkan limbah, terbanyak misalnya pertambangan.

2.3 Sistem Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Pengelolaan sampah adalah perlakuan terhadap barang sisa dengan tujuan

mempersedikit bahkan kalau bisa mampu menghilangkan permasalahan yang ada

kaitannya dengan kerusakanlingkungan. Sesuai ilmu lingkung, suatu pengolahan

sampah dianggap baik jika yang diolah tidak menjadi tempat berkembang biaknya

bibit penyakit serta menjadi perantara penyebarluasan suatu bakteri berbahaya.

Syarat lain yang harus dipenuhi adalah tidak mencemari udara, air, atau tanah.

Bahkan tidak menimbulkan bau, serta kebakaran.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan kegiatan dalam mengelola

sampah dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Terjangkau

b. Batuan susah ditembus air,

c. Tanahnya tidak lagi dipakai pertanian,

d. Jangka waktu lama, minimal 5-10 tahun,

e. Jauh dari sumber air bersih.

f. Daerahnya bebas banjir

Jenis sistem pembuangan akhir sampah antara lain(Arifin,F.2001) :

1. Sistem pembuangan terbuka. Cara ini dilakukakn ketika manusia muali

ada. Sampah dibuang begitu saja, tanpa perlauan apa-apa. Biasanya model

ini menjadi tempat berkembang biak beberapa penyakit. Lingkungan akan

7

tercemari oleh sampah, diterbangkan angin, bahkan hewan-hewanpun ikut

membawa ke sekitarnya. Metode ini menjadikan:

a. Tercemarnya udara

b. Tanah juga tercemar

c. Menimbulkan kebakaran

d. Terbentuk asap akibat pembakaran

e. Menjadi sarang penyakit

f. Lingkungan nyaman dilihat,

g. Munculnya binatang-binatang seperti tikus, kecoak dan lain-lain

h. Bekas area pembuangan sussa dijadikan funsgi lain, apalagi

pertanian.

2. Pembuangan sampah dengan pengurugan yang dikendalikan. Sampah

dibuang di daerah lembah dan setelah tinggi diatasnya ditumpuk dengan

tanah. Metode ini dilengkapi dengan saluran pengeluaran gas di lahan

tumpukan sampah.

.

Pengeloaan sampah di Indonesia rata-rata kurang begitu baik. Sebagai

contoh, masih banyak tempat pembuangan yang menghasilkan bau yang

menyengat. Tidak ada saluran air, bahkan dibeberapa kota di Indonesia sampah

berminggu-minggu tidak diangkut.

2.4 Geolistrik

Geolistrik adalah salah satu metode dalam geofisika yang mempelajari sifat

aliran listrik di dalam bumiPendekteksian di atas permukaan bumi meliputi

pengukuran medan potensial, arus dan elektromagnetik yang terjadi baik secara

alamiah maupun terhadap penginjeksian arus ke dalam batuan. Metode yang

terkenal adalah(PT Gada Energi, 2015).:

1. Potensial diri

2. Arus telurik

3. Magnetotelurik

4. Elektromagnetik

5. Induced Polarization

8

6. Tahanan Jenis

Ada beberapa konfigurasi dalam pengambilan data, diantaranya Wenner,

Schrumberger, Wenner-Schlumberger, Dipol-dipor, Rectangle Line source dan

sistem gradien 3 titik(Hendrajaya dan Idam (1990).

Hambatan listrik di antara 2 titik dapat diketahui dengan menggunakan Hukum

Ohm(Azhar, Handayani, 2004)

.

R= 𝑣

𝑙…………………………………………..(2.1)

Dengan:

R = hambatan

V = perbedaan tegangan

i = aruslistrik (ampere)

Peralatan yang menghitung nilai resistivitas paling efektif jika dipakai

untuk exploitasi dan explorasi yangtidak dalam. Kemampuan alat mendeteksi

paling efektif kurang dari 300 meter. Oleh karenanya peralatan ini tidak baik

untuk mencari minyak. Sering sekali alat ini digunakan untuk mencari sumber-

sumber air, lapisan lempung tanah atau geotermal(Telford, W. M., dkk., 1990)

2.5 Resistivitas Batuan

Dari semua sifat fisika batuan dan mineral, resistivitas memperlihatkan

variasi harga yang sangat banyak, pada logam nilainya berkisar pada 10-8

Ωm

hingga 107Ωm. Begitu juga batuan-batuan lain, dengan komposisi berbeda akan

menghasilkan rentang resistivitas yang bervariasi pula, sehingga nilai

maksimumnya mungkin dari 1.6 x 10-8

Ωm (perak) hingga 1016

Ωm pada belerang

mumi(Telford, W. M., dkk., 1990).

Konduktor didefinisikan sebagai bahan yang memiliki resistivitas kurang dari

10-6

Ωm, sedangkan isolator bernilai lebih dari 107 Ωm. Secara umum, berdasarkan

nilai resistivitas listriknya, batuan dan mineral dapat dikelompokan menjadi tiga

(Telford, W.M., dkk 1990), yaitu:

a. Konduktor baik : 10-8

< p <1 Ωm

b. Semikonduktor : 1 < p < 107Ωm

c. Isolator : p > 107Ωm

9

Tabel 2.1. Variasi Nilai Resistivitas Material Bumi

2.6 Potensial Listrik dalam Medium Homogen(Telford, W.M., dkk 1990),

Dalam menginterpretasikan pengukuran pada metode georistrik, biasanya

bumi dianggap homogen isotropis, yaitu setiap lapisan memiliki resistivitas yang

sama. Prinsip dasar dari metode geolistrik resistivitas adalah mengukur respon

berupa potensial pada suatu elektroda akibat arus yang diinjeksikan ke dalam

bumi.

Gambar 2.1 Aliran arus listrik dan bidang ekuipotensial oleh satu titik sumber

pada suatu kedalaman tertentu di bawah permukaan bumi(Telfod,

1990)

10

Perumusan teoritis metode geolistrik resistivitas didasarkan pada prinsip

perhitungan potensial listrik pada suatu medium tertentu akibat suatu sumber arus

listrik di permukaan bumi. Bidang eqipotensial dari arus listrik akan menyebar ke

segala arah dan permukaan-permukaan dalam bumi berupa permukaan

bola(Telfod, 1990)

Jika lapisan homogenisotropis dialiri aruslistrik searah I (diberi

medanlistrik E) maka elemen δI yang melalui luasan δA rapatnya J, maka:

δI= 𝐽 δ𝐴 ……………………………………….(2.2)

Berdasarkan hukum Ohm hubungan antara rapat arus 𝐽 dengan medan listrik

𝐸 diperoleh:

𝐽 = σ𝐸 ………………………………………..(2.3)

Di mana:

σ = Konduktivitas bahan (l/Ωm)

E = kuat medan listrik (volt/meter)

Medan listrik (𝐸 ) merupakan gradien dari potensial skalar, sehingga

𝐸 = ∇ V……………………………………...(2.4)

maka persamaan (2.3) menjadi :

𝐽 = -σ∇ V………………………….. .... ........(2.5)

Arus listrik mengalir pada medium homogen memenuhi persamaan:

∇ .𝐽 = 0……………………………………....(2.6)

Substitusi persamaan (2.5) ke persamaan (2.6), maka :

∇ .(- σ ∇ 𝑉 )=0. ............................................(2.7)

Pada medium homogen isotropis, o adalah konstanta sehingga menjadi :

∇2 V = 0............................................ ..........(2.8)

Persamaan (2.8) merupakan persamaan Laplace.

11

2.7 Potensial untuk Titik Arus di dalam Bumi

Jika arus yang masuk ke dalam medium homogen isotropis sumbernya

adalah tunggal, maka garis potensial akan berbentuk bola. Dalam koordinat bola

operator Laplacian dapat dituliskan sebagai berikut :

Karena lapisan homogen isotropis maka medium mempunyai simetri bola dan

karena arus yang melintas sebidang dengan arah θ serta Ø, jadinya V hanya

sebagai fungsi dari jarak:

Kalikan persamaan (2.12) dengan r2, maka didapat :

Dengan mengintegrasi dari persamaan (2.13) maka didapat :

Integrasi dari persamaarr (2.14), akanmenghasilkan persamaan berikut :

V = - 𝐴

𝑟 + B……………………………………….........(2.15)

Catatan:

A, B = konstanta

Pada saat V = 0, maka B = 0. Dengan mesubstiusi ini didapat

V = -𝐴

𝑟 ……………...............................……………………..(2.16)

Arus keluar secara radial melewati permukaan bola dengan jari-jari r adalah :

12

Karena σ = 1

𝜌 maka persamaan di atas menjadi :

A = 𝑙𝜌

4𝜋 …………………………………………………….(2.19)

Maka:

V = 𝑙𝜌

4𝜋

1

𝑟 atau 𝜌 =

4𝜋𝑟𝑉

𝐼…………………………………...(2.20)

2.8 Elektroda Arus

Seandainya kita memasang dua buah elektroda dan padanya dialirkan arus,

maka potensialnya dapat diukur seperti gambar (2.2). Besarnya tegangan di titik

P1 oleh sebab arus elektroda C1 adalah (Hendrajaya, Idam, 1990)

V11 = 1𝜌

2𝜋

1

𝑟1 …………………………………………(2.21)

Besarnya tegangan di titik P1 akibat C2 dapat ditulis:

V12 = - 1𝜌

2𝜋

1

𝑟2 ………………………………………(2.22)

Sehingga potensial total pada titik P1 oleh C1 dan C2 dapat dinyatakan dengan:

V11 + V12 = 1𝜌

2𝜋

1

𝑟1−

1

𝑟2 …………………………….(2.23)

Sama seperti di atas untuk titik P2 oleh Cr serta C2 adalah:

V21 + V22 = 1𝜌

2𝜋

1

𝑟3−

1

𝑟4 ……………………………………..(2.24)

Akan ada beda tegangan diantara P1 dengan P2 ialah

13

:

∆𝐹 = 1𝜌

2𝜋

1

𝑟1−

1

𝑟2 −

1

𝑟3−

1

𝑟4 ……………………………..(2.25)

Gambar 2.2. Bidang ekipotensial (Telfod, 1990)

Konfigurasi dengan 4 elektroda inilah yang biasanya digunakan dalam

pengambilan data di lapangan

2.9 Konfigurasi Elektroda Schlumberger

Pada dasarnya tujuan survei geolistrik tahanan jenis adalah untuk

mengetahui resistivitas lapisan batuan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan

pengukuran di permukaan bumi. Resistivitas bumi berhubungan dengan jenis

mineral, kandungan fluida dan derajat saturasi air dalam batuan.

Pengaturan letak probe atau elektrode bisa bervariasi sesuai dengan

kebutuhan dan keadaan permukaan. Konfigurasi yang ada diantaranya

(Handayani, Idam, 1990)

a. Schlumberger.

b. b. Wenner

c. c. Diple-Dipole

d. Pole-pole

e. Pole-dipole

14

Prinsip konfigurasi Schlumberger idealnya jarak antara MN dibuat

sekecil-kecilnya dan secara teoritis tidak berubah. Tetapi karena keterbatasan

kepekaan alat ukur, maka ketika jarak AB sudah dirubah relatif lebih besar maka

MN hendaknya dirubah pula. Perubahan jarak MN hendaknya tidak lebih besar

dari 1/5 AB seperti gambar 2.3.

Gambar 2.3 Skema Konfigurasi Schlumberger (Hendrajaya, Idam, 1990)

Dua elektroda arus dipermukaan bersumber dari +1 di titik C1, dan - 1

dititik C2 pada (Gambar 2.3) memungkinkan jumlah distribusi potensial

kombinasi ditemukan disetiap tempat.

Potensial di titik P1:

V1 = 1𝜌

2𝜋

1

𝑟1−

1

𝑟2 …………………………………(2.26)

Gambar 2.4 Skema peralatan resistivitas model Schlumberger(Handayani, Idam, 1990)

Potensial di titik P2 :

V1 = 1𝜌

2𝜋

1

𝑟3−

1

𝑟4 …………………………………………(2.27)

15

Potensial diantara P1, dan P2 kemudian menjadi :

∆𝑉 = 𝑉1 – V2

∆𝑉 = 1𝜌

2𝜋

1

𝑟1−

1

𝑟2−

1

𝑟3+

1

𝑟4 ………………………………………..(2.28)

Diperoleh resistivitas rho (𝜌)

𝜌 = ∆𝐹

1 2𝜋

1

𝑟1−

1

𝑟2−

1

𝑟3+

1

𝑟4 -1

………..........................................(2.29)

K = 2𝜋 1

𝑟1−

1

𝑟2−

1

𝑟3+

1

𝑟4 -1

………….............................…………(2.30)

𝜌 = ∆𝑉

𝐼 x K ………………………….............................……………(2.31)

Dimana:

𝜌 = Resistivitas (Om)

r1= Jarak antata C1dan P1 (m)

r2 = Jarakantara P1 dan C2(m)

r3 = Jarakantara C1dan P3(m)

r4 = Jarakantara P2 dan C3(m)

K = Faktor geometri (m)

Persamaan ∆𝑉

𝐼 adalah hambatan diantara P1 dan P2, dan dalam kurung sebagai

faktor geometri (K) bergantung pada posisi tempat titik elektroda.

16

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat

Lokasi penelitian adalah di tempat pembuangan akhir yang ada di

Kabupaten Gianyar. Koordinatnya adalah pada titik 8033'124"- 8

033'256" LS dan

115 021’012’’ – 115

021’013’’ BT. Ketinggian dari permukaan laut sekitar 70 dan

luas areanya kurang lebih 4 hektar(DKP Kabupaten Gianyar, 2010). Daerahnya

dikelilingi sawah, hanya disebelah utara ada pemukiman penduduk.

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian TPA Temesi Gianyar(DKP Kabupaten Gianyar, 2010).

3.2. Spesifikasi Alat Geolistrik Hambatan Jenis

Alat yang digunakan adalah geolistrik (resistivity meter) adalah jenis

Naniura NRD 300 HF (Anggraeni,F, 2004) dengan spesifikasi sebagai berikut :

17

1. Pemancar

Adapun spesifikasi pemancar dari alat geolistrik (resistivity meter)

Naniura NRD 300 HF yang digunakan adalah seperti pada tabel.

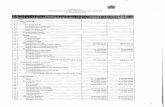

Tabel 3.1. Spesifikasi pemancar alat geolistik hambatan jenis

Pemancar Spesifikasi

d. Catu daya

e. Daya

f. Tegangan keluaran

g. Arus keluar

h. Ketelitian

i. Sistim pembacaan

j. Catu daya digitalmeter

k. Fasilitas

12 volt

300 Watt (>20 A)

500 Volt

Maksimum 2000 mA

1 mA

Digital

9 volt, baterai kosong

Current loop indicator

2. Penerima

Adapun spesifikasi pemancar dari alat geolistrik (resistivity meter)

Naniura NRD 300 HF yang digunakan adalah seperti pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2. Spesifikasi penerima pada alat geolistik hambatan jenis(Anggraeni,F, 2004)

Penerima Spesifikasi

l. Impedansi masukan

m. Batas pengukuran

n. Kepekaan potensial

o. Kompensator

a. Kasar

b. Halus

p. System pembacaan

q. Catu daya digital meter

r. Fasilitas pembacaan alat

s. Berat alat

10 M-Ohm

10-1

mV s/d 500 V

0,1 mV

10 x putaran

1 x putaran

Digital

3 volt

Hold (data disimpan

di memory)

5 kg

18

Gambar 3.2 Peralatan yang digunakan.

Keterangan Gambar 3.2 :

1. Geolistriktipe Naniura NDR 300 HF.

2. Dua gulung kabel elektroda arus.

3. Dua buah kabel elektroda potensial.

4. Accu 24 volt.

5. Empat buah elektroda arus dan potensial

6. Empat buah palu untuk menanam elktroda.

3.3. Penentuan Lintasan

Hampir seluruh areal yang mengelilingi TPA merupakan persawahan dan

beberapa pemukiman penduduk. Di utara TPA merupan areal persawahan dan

pemukiman penduduk. Hamparan sawah yang sangat luas juga terdapat di timur

dan selatan TPA, pemukiman penduduk yang berada di timur TPA merupakan

penduduk yang berprofesi sebagai pemulung yang mencari barang bekas di TPA.

Di sebelah selatan terdapat beberapa rumah penduduk yang berprofesi sebagai

petani. Daerah penumpukan sampah secara open dumping paling banyak terdapat

di bagian selatan TPA.

Sampah yang ditampung akan mengalami proses pembusukan akibat tidak

ada ozon yang masuk. Hal ini mengakibatkan terbentuknya polutan sampah yang

semakin lama jumlah polutan ini akan semakin meningkat seiring dengan

19

peningkatan volume sampah. Letak pusat pembuangan sampah yang letaknya

relatif tinggi dari pada daerah sekitamya, akan mengakibatkan polutan tersebut

mengalir dan merembes ke daerah yang lebih rendah di sekitarnya.Hasil dari

observasi ini digunakan untuk menentukan letak lintasan. Lintasan diambil

berdasarkan bentuk topografi lokasi penelitian dan letak sampah lama atau

sampah baru. Lintasan yang diambil tidak sejajar karena kondisi lokasi penelitian

mempunyai relief yang tidak rata. Letak lintasan dapat dilihat pada Gambar 3.3

berikut ini.

Gambar 3.3. Letak lintasan pengukuran TPA Temesi Gianyar

3.4. Prosedur Akusisi Data

Tahap pengambilan data yang dimaksudkan adalah primer yang didapat

melalui suatu pengukuran. Besaran yang diukur adalah arus listrik (I), tegangan

(V) dan faktor geometri K (m). Data yang tercatat adalah nilai semu dari

resistivity. Adapun tahapan pada saat penelitian adalah:

a. Ukur panjanglintasan.

20

b. Berikan spasi awal yaitu a = 2 m (n=: l) dan ditandai dengan pasak.

Jangkauan ini disesuaikan dengan aturan konfigurasi

Schlumberger.

c. Pasang keempat elektroda sebagai arus dua dan sisanya untuk

potensial ditempat yang sudah ditandai dengan pasak.

d. Hubungkan keempat elektroda tersebut dengan resistivity meter

dengan menggunakan kabel.

e. Aktifkan resistivity meter, kemudian lakukan injeksi arus listrik ke

dalam tanah.

f. Catat nilai tegangan (mv) dan arus (mA) sebagai data akhir dari

alat resistivity meter.

g. Pindahkan posisi elektroda sesuai dengan aturan konfigurasi

Sclumberger, kemudian injeksikan arus dan catat hasilnya.

Pemindahan dilakukan sampai seluruh panjang lintasan yang telah

ditetapkan terlingkupi.

h. Pada pengukuran kedua (n = 2), spasi antara elektroda potensial

tidak berubah yaitu a = 2 m. Kemudian lakukan serupa seperti

langkah di atas. Pemasangan elektroda untuk 1-D dan 2-D dapat

dilihat pada gambar (3.4) dan (3.5)(Hendrajaya, Idam, 1990)

Gambar (3.4) Pemasangan elektroda 1-D(Gada Energi, 2015)

21

Gambar 3.5 . Pengaturan elektroda 2-D (Hendrajaya, Idam, 1990)

Pengukuran geolistrik 1-D dilakukan untuk menentukan distribusi nilai tahanan

jenis batuan terhadap kedalaman pada suatu titik. Semakin panjang lintasan, maka

pendugaan akan lebih dalam.

3.5. Pengolahan Data

Hasil pencatatan data yang telah diperoleh berupa besar arus listik (I),

potensial listrik (v) digunakan untuk menghitung resistivitas semu, dengan

mengalikan nilai faktor geometri yang telah dihitung berdasarkan jarak keempat

elekhoda y'ang diletakan pada lintasan pengukuran tersebut. Pengamatan akan

menghasilkan nilai semu dari hambatan batuan. Data yang diperoleh berupa

resistivitas semu dari perhitungan, spasi elekrroda potensial, nilai n, dan datum

point (dp\ diketik pada notepad dan disimpan dalam bentuk format dat kemudian

diinterpretasikan ke dalam sofiware Res2Dinv.

Software Res2Dinv berfungsi untuk menentukan nilai resistivitas

sebenarnya dan kedalaman lapisan sekaligus menggambarkan pola rembesan

polutan dalam tanah. Proses pengolahan data dengan komputer dapat dilakukan

langkah-langkah sebagai berikut(Bahri, 2005): Data-data yang telah tersimpan

dalam format dat, dibuka melalui software Res2Dinv.

22

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisa Data dengan Sofware Res2Dinv(PT Gada Energi, 2015)

Setelah dilakukan perhitungan menggunakan sofware Res2dinv yang

tersedia, maka diperoleh hasil seperti di bawah ini.

Gambar 4.1 Penampang resistivitas hasil inversi pada lintasan 1

Gambar 4.1 di atas adalah hasil setelah data-data lapangan pada lintasan 1

dengan panjang lintasan 36 m diiterpretasikan ke dalam Software Res2Dinv . Dari

Gambar 4.1 tersebut dapat dinyatakan bahwa polutan sampah tersebar dari titik 10

m sampai pada titik 32 m dari lintasan pengukuran dengan titik koordinat 8033'75"

- 8033'761" LS dan 115

021’024’’ - 115

0 21’014’’ BT, pada kedalaman 1,55 - 5,37

m. Pada lintasan 1 polutan sampah digambarkan oleh warna biru ketuaan dan

birumuda dengan nilai resistivitas 5,30 - 7,78 Ωm. polutan sampah tersebut

terakumulasi pada titik 22 - 30 m dengan titik koordinat 8 0 33'75’’ - 8

013'76" LS

dan 115 021'019" -

23

Gambar 4.2 Penampang resistivitas hasil inversi pada lintasan 2

Gambar 4.2 di atas adalah gambar yang dihasilkan setelah data-data lapangan

pada lintasan 2 dengan panjang lintasan 52 m diiterpretasikan ke dalam Software

Res2Dinv . Dari Gambar 4.2 tersebut dapat dinyatakan bahwa polutan sampah

merembes pada dua daerah yaitu daerah pertama dari titik 12 - 24 m dengan titik

koordinat 8033'740" - 8

033'746" LS dan 115

021’011’’ - 115

021’013’’. BT

dandaerah kedua dari titik 30 - 40 m pada koordinat B 033'749’’ - 8

033'755" LS

dan 1 15021'014’' - 115

021'016" BT dengan resistivitas rendah, yang dicitrakan

dengan warnabiru tua dan biru mudah dengan nilai resistivitas 1,84 - 4,68 Ωm

dengan kedalaman 2,70 - 8,68 m. Untuk daerah pertama, polutan tersebut

terakumulasi dari titik 18 – 22m dengan koordinat 8033'743’' - 8

033'745" LS dan

115 0

21’012’’ - 115 021’013’’ BT dari lintasan tersebut. Sedangkan untuk daerah

kedua, polutan sampah tersebut terakumulasi dari titik 32 m sampai pada titik 38

m dari lintasan pengukuran tersebut dengan titik koordinat 80 33'750"- 8

033'754’’

LS dan 115 021’015’’- 115

0 21’016’’ BT.

24

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Hasil pengukuran nilai resistivitas semu pada lapisan tanah di area TPA

Temesi Gianyar menunjukan adanya polutan sampah dengan kisaran 1,84

-9,87 Ωm, yang sebagian besar merembes ke arah selatan sejauh lebih dari

400 m. Polutan tersebut rata rata berada pada kedalaman 1,55 - 6,91 m.

2. Titik akumulasi polutan sampah terdapat pada lintasan 1, dengan

titikkoordinat 8 0 33'75" - 8

0 33'76" LS dan 115

021'019’’ - 115

021'016"

BT dan pada kedalaman 2,70 - 5,37 m. Pada lintasan 2 terakumulasi pada

dua tempat. Daerah pertama terletak pada koordinat 8 0'33'743’’ - 8

033'745" LSdan 115

021'O12’’ - 115

021'013" BT dan daerah kedua

terletak pada titik koordinat 80 33'750"- 8

0 33'754" LS dan 115

0 21'015"-

115 0 21'016"BT. Kemudian pada lintasan 3 terletak pada koordinat 8

033'715" – 8

033'719" LS dan 115

021'019" - 115

021'018" BT, dan lintasan

7 terletak pada titik koordinat 8 033'755" - 8

033'756" LS dan

115021’017’’– 115

021'015" BT.

25

DAFTAR PUSTAKA

Achmad,R.2004. Kimia Lingkungan. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Anggraeni,F 2004. Aplikasi Metoda Geolistrik Resistivity untuk Mendeteksi Air

Tanah..Jember

Apparao, A. 1997. Development in Geoelectrical Methods. National Geophysics

Reasearce Institute Hyderabad. India

Arifin,F.2001. Tinjauan Geohidrologi Sebagai Salah Satu Pertimbangan Dalam

Pemilihan Lokasi TPA Sampah (Studi Kasus TPA Sampah Tamangapa

Makassar), Makassar.

Azhar dan Handayani Metode Geolistrik Konfigurasi Schlumberger untuk

Penentuan Tahanan Jenis Batubara, Bandung

Broto, S. dan Afifah,R.S.2008. Pengolahan Data Geolistrik dengan Metode

Schlumberger. Teknih Vol.29, No. 2, ISSN 0852-1697..

Daftar Isian Adipura Kabupaten Gianyar, 2009-2010.

DKP Kabupaten Gianyar.2010.

Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelola Sumber Daya dan

LingkunganPerairan. Kanisius. Yogyakarta.

Hendrajaya, L., Arif Idam, 1990. Geolistrik Tahanan Jenis

Kementerian Lingkungan Hidup, 2010, Peraturan Pemerintah No. 18/1999 Jo.PP

85/1999

PT Gada Energi, 2015, Hydrogeophysich Dan Explorasi Mineral: Aplikasi

Metode Geolistrik 1D dan 2D, ITB

Telford, W. M., Geldart, L. P., and SherifT R. E., (1990). Applied Geophysics,

2nd

edition, Cambridge University Press, USA.