MODUL TUGAS HIDROLOGI

-

Upload

anjar-adhiyoso -

Category

Documents

-

view

364 -

download

8

Transcript of MODUL TUGAS HIDROLOGI

MODUL

BAB I

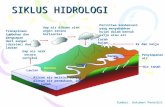

Hujan atau presipitasi adalah komponen masukan penting dalam proses hidrologi, yang terbentuk akibat naiknya massa udara ke atmosfer dimana massa tersebut mendingin dan terkondensasi ( Chow et al., ). Karakteristik hujan di antaranya adalah intensitas, durasi, kedalaman, dan frekuensi (Suroso, 2006). Presipitasi bersifat spatio-temporal , art inya bervariasi dalam ruang dan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya curah hujan di sebuah daerah adalah jarak dari lautan, arah angin, rata-rata temperatur tahunan, posisi garis bujur, dan topografi (Mutreja, 1986). Banyak permasalahan rekayasa, seperti perl indungan dari banjir, rancangan sistem drainase, pintu waduk, dan lain-lain, sangat tergantung oleh besaran maksimum debit sungai, yang dipengaruhi oleh jumlah curah hujan. Oleh karena itu, pengukuran curah hujan secara kontinyu sangat penting untuk keperluan-keperluan tersebut.

Besaran-besaran komponen hujan yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

Intensitas (I)Intensitas curah hujan adalah ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu kurun waktu di mana air tersebut terkonsentrasi (Joesron Loebis, 1992, dalam Suroso, 2008). Intensitas curah hujan dinotasikan dengan huruf I dengan satuan mm/jam. Besarnya intensitas curah hujan sangat diperlukan dalam perhitungan debit banjir rencana.

Durasi (d)Durasi adalah lamanya suatu kejadian hujan (Sudjarwadi 1987, dalam Suroso, 2008). Intensitas hujan yang tinggi pada umumnya berlangsung dengan durasi pendek dan meliputi daerah yang tidak sangat luas (Sudjarwadi 1987). Hujan yang meliputi daerah luas, jarang sekali dengan intensitas t inggi, tetapi dapat berlangsung dengan durasi cukup panjang. Kombinasi dari intensitas hujan yang tinggi dengan durasi panjang jarang terjadi, tetapi apabila terjadi berarti sejumlah besar volume air bagaikan ditumpahkan dari langit.

Frekuensi (f)Frekuensi adalah jumlah kejadian hujan pada besaran tertentu selama periode waktu tertentu.

Luas daerah pengaruh hujan (A), adalah luas geografis daerah sebaran hujan.

Komponen hujan dengan sifat-sifatnya ini dapat dianalisis berupa hujan t i t ik maupun hujan rata-rata yang meliputi luas daerah tangkapan (catchment area ) yang kecil sampai yang besar

1.1 Stasiun Pemantauan HujanHujan merupakan suatu fenomena alam yang kejadiannya begitu acak baik waktu, lokasi, dan besarannya, sehingga sulit diperkirakan. Hujan yang diperhatikan dalam analisis adalah hujan yang tercatat pada stasiun pencatat hujan yang berada dalam DAS yang dit injau. Data yang akan digunakan dipi l ih atas dasar ketersediaan data yang menerus dan kesesuaian letak stasiunnya.

Hujan biasa diekspresikan sebagai kedalaman vertikal yang terakumulasi pada permukaan bumi j ika t idak ada kehilangan atau losses (Mutreja, 1986). Curah hujan diukur pada stasiun pemantau hujan (gauging station ), dengan beberapa tipe penakar hujan ( rain gauge). Prinsip rain gauge adalah mengukur ketinggian air yang tertampung dalam penakar hujan dalam satuan mil imeter atau inci. Hujan yang tercatat pada alat ukur adalah hujan t i t ik.

MODUL

Gambar 1. Penakar hujan (kiri) dan stasiun pemantau hujan (kanan)

Berikut adalah error yang mungkin terjadi dalam pengukuran curah hujan pada stasiun pemantau (Mutreja, 1986):

0,02 cm dari setiap hujan yang terukur pada penakar yang kering biasanya diperlukan untuk melembabkan cerobong penakar ( funnel) dan bagian dalam permukaan.

Defisiensi pengukuran akibat angin sehingga mengurangi ‘ tangkapan’ air hujan pada penakar Jika hujan turun secara vertikal, penempatan penakar pada kemiringan 10% dari garis vertikal

menyebabkan penurunan tangkapan hujan pada penakar sebanyak 1,5%.

1.2 Data Hujan yang Hilang (missing values )Data yang hilang atau t idak lengkap merupakan masalah umum yang ditemui dalam analisis t ime-series , terutama ketika data tersebut diambil dari sumber data sekunder. Data yang hilang dalam bidang hidrologi, telah lama merupakan isu penting dalam proyek-proyek yang berkenaan dengan sumber daya air di negara berkembang, terutama dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya perairan (Malek et al., 2008).

Apabila terdapat data yang kosong atau hilang, maka diperlukan perkiraan bagi stasiun yang kosong. Perkiraan curah hujan yang kosong dihitung dari pengamatan minimal t iga stasiun terdekat, dan sebisa mungkin stasiun yang berada mengeli l ingi stasiun yang datanya hilang tersebut.

1.2.1 Metode yang digunakanBeberapa metode yang dapat digunakan untuk melengkapi data curah hujan yang hilang di antara lain:

1. Metode Aljabar

Metode ini digunakan j ika perbedaan curah hujan tahunan normal antara stasiun pembanding dengan stasiun yang kehilangan data kurang dari 10% (Moduto, 1998).

2. Metode Perbandingan Normal

Metode ini digunakan j ika perbedaan curah hujan tahunan normal antara stasiun pembanding dengan stasiun yang kehilangan data lebih dari 10% (Subarkah, 1980).

Keterangan:

n : jumlah stasiun pembandingr x : t inggi curah hujan yang dicarirn : t inggi curah hujan pada tahun yang sama dengan r x pada setiap stasiun pembandingRx : harga rata-rata t inggi curah hujan pada stasiun pengukur yang salah satu curah hujannya sedang dicariRn : harga rata-rata t inggi curah hujan pada setiap stasiun pembanding selama kurun waktu yang sama

Perhitungan perbedaan curah hujan antara stasiun pembanding dan stasiun yang kehilangan data di lakukan dengan persamaan:

MODUL

Keterangan:∆ : Persen perbedaan curah hujan antara stasiun pembanding dan stasiun yang kehilangan dataRi : Nilai rata-rata curah hujan selama pengamatan tiap stasiunR : Rata-rata curah hujan dari n jumlah stasiun pengamatn : jumlah stasiun pengamat

1.2.2 Contoh perhitunganBerikut adalah data curah hujan yang didapatkan dari beberapa stasiun pemantau curah hujan (rain gauging station).

Data Curah Hujan Maksimum Tahun 1978 s.d 2007 (mm/hari)

No Tahun

Stasiun Pemantauan

Stasiun Utama Stasiun Dasar

ITB Husein Sastra Dago Pakar Cemara

1 1978 90 60 912 1979 98 52 803 1980 69,1 75 77 644 1981 90 82 805 1982 102 60 51 1106 1983 83,5 817 1984 73 578 1985 117 82 74 859 1986 60,5 55 72

10 1987 73,7 72,1 93 6611 1988 76,2 59,7 7412 1989 69,1 195 8013 1990 79,2 231 9014 1991 107,7 64 68,515 1992 92,5 100 98 9216 1993 88,4 61,7 95 64,517 1994 87,4 68 5518 1995 63 58 8919 1996 74,2 79,9 7220 1997 92,5 60 9021 1998 94 108,2 7022 1999 84,3 66 70 74,523 2000 72,9 51,6 50 98

MODUL

Data Curah Hujan Maksimum Tahun 1978 s.d 2007 (mm/hari)

No Tahun

Stasiun Pemantauan

Stasiun Utama Stasiun Dasar

ITB Husein Sastra Dago Pakar Cemara

24 2001 73,2 69,5 62 5425 2002 98,3 290 84 82,426 2003 113,3 93 105 7627 2004 49,3 75 80 70,228 2005 120,1 71,1 50 8129 2006 108 66 94,330 2007 75,7 69,5

Jumlah 2114,4 2607,5 1625 1954,9Jumlah Data 25 28 22 25

Ri 84,576 93,125 73,86364 78,196R 82,44016

(Ri-R)2 4,561816 114,1658 73,55674 18,01289

S=√∑ (Ri−R )2

n−1=√ 210,29733

=8,37252

∆= SRx100%= 8,37252

82,44016x100%=10,15%≅ 10%

Karena nilai ∆ ≤ 10% , maka yang digunakan adalah metode aritmatika.

Contoh perhitungan dengan menggunakan metode aritmatika untuk melengkapi data pada tahun 1978:

Ritb=90+60+91

3=82,96

Contoh perhitungan dengan menggunakan metode perbandingan normal untuk melengkapi data pada tahun 1978:

Ritb=

(90 x84,58)93,125

+(60 x84,58)73,86

+(91x 84,58)78,196

3=…

PUSTAKAM. A. Malek, S. Harun, S. M. Shamsuddin, and I. Mohamad. Reconstruction of Missing Daily Rainfal l Data Using Unsupervised Arti f icial Neural Network, World Academy of Science, Engineering and Technology 44 2008.

Suroso, ANALISIS CURAH HUJAN untuk MEMBUAT KURVA INTENSITY-DURATION-FREQUENCY (IDF) di KAWASAN RAWAN BANJIR KABUPATEN BANYUMAS, Jurnal Teknik Sipi l , Vol. 3 , No. 1, Januari 2006.

Mutreja K.N. Applied Hydrology. Tata McGraw-Hil l . New Delhi. 1986.