Mangrove

Transcript of Mangrove

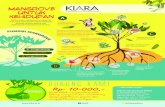

BAB I TINJAUAN PUSTAKA 1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau dan panjang pantai kurang lebih 81.000 km, memiliki sumber daya pesisir yang sangat besar, baik hayati maupun nonhayati. Pesisir merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut, oleh karena itu wilayah ini dipengaruhi oleh proses-proses yang ada di darat maupun yang ada di laut. Wilayah demikian disebut sebagai ekoton, yaitu daerah transisi yang sangat tajam antara dua atau lebih komunitas (Odum, 1983 dalam Kaswadji, 2001). Sebagai daerah transisi, ekoton dihuni oleh organisme yang berasal dari kedua komunitas tersebut, yang secara berangsur-angsur menghilang dan diganti oleh spesies lain yang merupakan ciri ekoton, dimana seringkali kelimpahannya lebih besar dari dari komunitas yang mengapitnya. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik dan rawan sebagai salah satu ekosistem pesisir. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain : pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, habitat (tempat tinggal), tempat mencari makan (feeding ground), tempat asuhan dan pembesaran (nursery ground), tempat pemijahan (spawning ground) bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. Sedangkan fungsi ekonominya antara lain : penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. Sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi ekosistem mangrove. Hal ini dapat dilihat dari adanya alih fungsi lahan (mangrove) menjadi tambak, pemukiman, industri, dan sebagainya maupun penebangan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. Dampak ekologis akibat berkurang dan rusaknya ekosistem mangrove adalah hilangnya berbagai spesies flora dan fauna yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove, yang dalam jangka panjang akan mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove khususnya dan ekosistem pesisir umumnya. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan semua ekosistem pesisir. Bahasan lebih kepada ekosistem mangrove, kaitannya dengan strategi dan pengelolaan mangrove. Hubungan antar ekosistem pesisir dibahas secara singkat manakala diperlukan untuk memperjelas keberadaan ekosistem mangrove.

1.2 Tujuan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui ekosistem yang hidup di hutan mangrove. 2. Untuk mengetahui manfaat daruju (Acanthus ilicifolius) dalam bidang kesehatan.

3. Untuk mengetahui kandungan yang terdapat dalam daruju (Acanthus ilicifolius). 4. Untuk mengetahui mekanisme isolasi senyawa yang terdapat dalam daruju (Acanthus ilicifolius).

1.3 Rumusan Masalah 1. Apa itu hutan mangrove? 2. Apakah manfaat hutan mangrove bagi kehidupan? 3. Ekosistem apa saja yang terdapat di hutan mangrove? 4. Apakah manfaat daruju (Acanthus ilicifolius) dalam bidang kesehatan? 5. Senyawa apakah yang terkandung di dalam daruju (Acanthus ilicifolius)? 6. Bagaimana mekanisme isolasi senyawa yang terdapat dalam daruju (Acanthus ilicifolius)?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hutan Mangrove Hutan mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam (Kusuma et al, 2003). Menurut FAO, Hutan Mangrove adalah Komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut. Kata mangrove merupakan kombinasi antara bahasa Portugis Mangue dan bahasa Inggris grove (Macnae, 1968). Dalam Bahasa Inggris kata mangrove digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu-individu jenis tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Hutan mangrove dikenal juga dengan istilah tidal forest, coastal woodland, vloedbosschen dan hutan payau (bahasa Indonesia). Selain itu, hutan mangrove oleh masyarakat Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya yang berbahasa Melayu sering disebut dengan hutan bakau. Penggunaan istilah hutan bakau untuk hutan mangrove sebenarnya kurang tepat dan rancu, karena bakau hanyalah nama lokal dari marga Rhizophora, sementara hutan mangrove disusun dan ditumbuhi oleh banyak marga dan jenis tumbuhan lainnya. Oleh karena itu, penyebutan hutan mangrove dengan hutan bakau sebaiknya dihindari (Kusmana et al, 2003). Hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut tetapi tidak terpengaruh oleh iklim. Sedangkan daerah pantai adalah daratan yang terletak di bagian hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berbatasan dengan laut dan masih dipengaruhi oleh pasang surut, dengan kelerengan kurang dari 8% (Departemen Kehutanan, 1994 dalam Santoso, 2000). Menurut Nybakken (1992), hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Hutan mangrove meliputi pohon-pohon dan semak yang tergolong ke dalam 8 famili, dan terdiri atas 12 genera tumbuhan berbunga : Avicennie, Sonneratia, Rhyzophora, Bruguiera, Ceriops, Xylocarpus, Lummitzera, Laguncularia, Aegiceras, Aegiatilis, Snaeda, dan Conocarpus (Bengen, 2000). Kata mangrove mempunyai dua arti, pertama sebagai komunitas, yaitu komunitas atau masyarakat tumbuhan atau hutan yang tahan terhadap kadar garam/salinitas (pasang surut air

laut); dan kedua sebagai individu spesies (Macnae, 1968 dalam Supriharyono, 2000). Supaya tidak rancu, Macnae menggunakan istilah mangal apabila berkaitan dengan komunitas hutan dan mangrove untuk individu tumbuhan. Hutan mangrove oleh masyarakat sering disebut pula dengan hutan bakau atau hutan payau. Namun menurut Khazali (1998), penyebutan mangrove sebagai bakau nampaknya kurang tepat karena bakau merupakan salah satu nama kelompok jenis tumbuhan yang ada di mangrove. Ekosistem mangrove adalah suatu sistem di alam tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan diantara makhluk hidup itu sendiri, terdapat pada wilayah pesisir, terpengaruh pasang surut air laut, dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin/payau (Santoso, 2000). Tumbuhan mangrove bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Umumnya mangrove mempunyai sistem perakaran yang menonjol yang disebut akar nafas (pneumatofor). Sistem perakaran ini merupakan suatu cara adaptasi terhadap keadaan tanah yang miskin oksigen atau bahkan anaerob Mangrove tersebar di seluruh lautan tropik dan subtropik, tumbuh hanya pada pantai yang terlindung dari gerakan gelombang; bila keadaan pantai sebaliknya, benih tidak mampu tumbuh dengan sempurna dan menancapkan akarnya. Mangrove tumbuh dan berkembang pada pantai-pantai tepat di sepanjang sisi pulau-pulau yang terlindung dari angin, atau serangkaian pulau atau pada pulau di belakang terumbu karang di pantai yang terlindung (Nybakken, 1998).

2.2 Ekosistem yang Hidup di Hutan Mangrove Indonesia memiliki sebanyak tidak kurang dari 89 jenis pohon mangrove, atau paling tidak menurut FAO terdapat sebanyak 37 jenis. Dari berbagai jenis mangrove tersebut, yang hidup di daerah pasang surut, tahan air garam dan berbuah vivipar terdapat sekitar 12 famili. Dari sekian banyak jenis mangrove di Indonesia, jenis mangrove yang banyak ditemukan antara lain adalah jenis api-api (Avicennia sp.), bakau (Rhizophora sp.), tancang (Bruguiera sp.), dan bogem atau pedada (Sonneratia sp.) merupakan tumbuhan mangrove utama yang banyak dijumpai. Jenis-jenis mangrove tersebut adalah kelompok mangrove yang menangkap, menahan endapan dan menstabilkan tanah habitatnya. Jenis api-api (Avicennia sp.) atau di dunia dikenal sebagai black mangrove mungkin merupakan jenis terbaik dalam proses menstabilkan tanah habitatnya karena penyebaran benihnya mudah, toleransi terhadap temperartur tinggi, cepat menumbuhkan akar pernafasan (akar pasak) dan sistem perakaran di bawahnya mampu menahan endapan dengan baik. Mangrove besar, mangrove merah atau

Red mangrove (Rhizophora sp.) merupakan jenis kedua terbaik. Jenis-jenis tersebut dapat mengurangi dampak kerusakan terhadap arus, gelombang besar dan angin. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mangrove adalah (Irwanto, 2008) : 1. Gerakan gelombang yang minimal, agar jenis tumbuhan mangrove dapat menancapkan akarnya. 2. Salinitas payau (pertemuan air laut dan tawar). 3. Endapan Lumpur. 4. Zona intertidal (pasang surut) yang lebar.

2.3 Manfaat Hutan Mangrove Sebagaiman telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, ekosistem hutan mangrove bermanfaat secara ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis dan ekonomis hutan mangrove adalah (Santoso dan H.W. Arifin, 1998) : 1. Fungsi ekologis : pelindung garis pantai dari abrasi, mempercepat perluasan pantai melalui pengendapan, mencegah intrusi air laut ke daratan, tempat berpijah aneka biota laut, tempat berlindung dan berkembangbiak berbagai jenis burung, mamalia, reptil, dan serangga, sebagai pengatur iklim mikro. 2. Fungsi ekonomis : penghasil keperluan industri (bahan baku kertas, tekstil, kosmetik, penyamak kulit, pewarna), penghasil bibit ikan, nener udang, kepiting, kerang, madu, dan telur burung, pariwisata, penelitian, dan pendidikan. Selain itu, menurut Irwanto (2008), manfaat hutan mangrove meliputi : Hutan Mangrove memberikan perlindungan kepada berbagai organisme baik hewan darat maupun hewan air untuk bermukim dan berkembang biak. Hutan Mangorove dipenuhi pula oleh kehidupan lain seperti mamalia, amfibi, reptil, burung, kepiting, ikan, primata, serangga dan sebagainya. Selain menyediakan keanekaragaman hayati (biodiversity), ekosistem

Mangorove juga sebagai plasma nutfah (geneticpool) dan menunjang keseluruhan sistem kehidupan di sekitarnya. Habitat Mangorove merupakan tempat mencari makan (feeding

ground) bagi hewan-hewan tersebut dan sebagai tempat mengasuh dan membesarkan (nursery ground), tempat bertelur dan memijah (spawning ground) dan tempat berlindung yang aman bagi berbagai ikan-ikan kecil serta kerang (shellfish) dari predator. Beberapa manfaat hutan mangrove dapat dikelompokan sebagai berikut: A. Manfaat / Fungsi Fisik : Menjaga agar garis pantai tetap stabil Melindungi pantai dan sungai dari bahaya erosi dan abrasi. Menahan badai/angin kencang dari laut Menahan hasil proses penimbunan lumpur, sehingga memungkinkan terbentuknya lahan baru. Menjadi wilayah penyangga, serta berfungsi menyaring air laut menjadi air daratan yang tawar Mengolah limbah beracun, penghasil O2 dan penyerap CO2.

B. Manfaat / Fungsi Biologik : Menghasilkan bahan pelapukan yang menjadi sumber makanan penting bagi plankton, sehingga penting pula bagi keberlanjutan rantai makanan. Tempat memijah dan berkembang biaknya ikan-ikan, kerang, kepiting dan udang. Tempat berlindung, bersarang dan berkembang.biak dari burung dan satwa lain. Sumber plasma nutfah & sumber genetik. Merupakan habitat alami bagi berbagai jenis biota.

C. Manfaat / Fungsi Ekonomik : Penghasil kayu : bakar, arang, bahan bangunan. Penghasil bahan baku industri : pulp, tanin, kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, kosmetik, dll Penghasil bibit ikan, nener, kerang, kepiting, bandeng melalui pola tambak silvofishery Tempat wisata, penelitian & pendidikan.

Selain itu, hutan mangrove dapat dimanfaatkan dalam bidang pengobatan, antara lain (Bandaranayake, 1998) :

2.4 Daruju (Acanthus ilicifolius) Acanthus ilicifolius Linn. adalah salah satu jenis tumbuhan suku acanthaceae yang tumbuh di hutan mangrove . Sebagai tumbuhan bakau yang hidup di tepi pantai berlumpur, daruju, yang dapat juga disebut jeruju merupakan tumbuhan terna, mirip perdu dengan tinggi sekitar 2 m. Secara tradisional akar daruju digunakan untuk racun panah, daun untuk sakit perut, biji untuk obat borok, bengkak bengkak, cacingan dan demam kuning. Di thailand akar tumbuhan ini di gunakan untuk obat batuk, asma, kelumpuhan, penyakit kulit dan cacar air. Ekstrak akar mempunyai efek antileukimia pada mencit, sedangkan ekstrak metilenklorida daun dan ekstrak kloroform akar mempunyai aktivitas terhadap jamur serta ekstrak etanol menghambat daya makan (antifeedant) serangga. Daruju tumbuh liar di daerah pantai, tepi sungai, serta tempat-tempat lain yang tanahnya berlumpur dan berair payau. Tergolong semak tahunan, berbatang basah, tumbuh tegak atau berbaring pada pangkalnya, tinggi 0,5-2 m, berumpun banyak, memiliki batang bulat silindris, agak lemas, permukaan licin, berwarna kecokelatan, berduri panjang dan runcing. Bentuk daunnya tunggal, bertangkai pendek, letak daun berhadapan bersilang. Helaian daun berbentuk memanjang, pangkal dan ujungnya runcing, tepi menyirip dengan

ujung-ujungnya berduri tempel, panjang 9-30 cm, lebar 4-12 cm. Bunganya majemuk, berkumpul dalam bulir yang panjangnya 6-30 cm, keluar dari ujung batang, mahkota bunga berwarna ungu kebiruan. Buahnya berupa buah kotak, bulat telur, panjang 3 cm, berwarna cokelat kehitaman. Biji berbentuk ginjal, jumlahnya 2-4 buah. Akarnya berupa akar tunggang, berwarna putih kekuningan. Jeruju dapat diperbanyak dengan biji (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2009). Daun jeruju mengandung senyawa verbaskosida dan asam fenolat. Dari isolasi ekstrak etanol daun teh jeruju dihasilkan senyawa verbaskosida yaitu suatu glikosida ester turunan asam kafeat yang diperoleh secara kromatografi lapis tipis, spektrofotometri ultraviolet dan infra merah, sedangkan senyawa asam fenolat yaitu asam vanilat, asam siringat, asam ferulat, asam p-hidroksibenzoat dan asam p-kumarat dapat diidentifikasi dari ekstrak etanol secara kromatografi lapis tipis selulosa dua dimensi (Soetarno, 2007). Berikut ini klasifikasi tanaman daruju (Anonim, 2012) : Nama Indonesia : Daruju, Jeruju Klasifikasi Kingdom: Plantae (Tumbuhan) Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji) Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) Sub Kelas: Asteridae Ordo: Scrophulariales Famili: Acanthaceae Genus: Acanthus Spesies: Acanthus ilicifolius L. Dari ekstrak etanol akar telah diisolasi suatu glikosida triterpenoid yaitu -Larabinosil-(1-4)--D-glukopiranosil-(1-3)--hidroksi-lup-20(29)-ena, asam oleanolat, lupeol, kuerestin-30--D-glukopiranosida, triagonelin dan alkaloid akantisifolin. Dari daun telah di isolasi stigmasterol, stigmasteril--D-glukopiranosida, glukosa, galaktosa, mirsil alkohol, minyak lilin. Verbaskosida yaitu suatu glikosida ester turunan asam kafeat, di jumpai pada sebagian besar jenis jenis tumbuhan dari suku acanthaceae. Senyawa ini dilaporkan

mempunyai efek analgetik, antijamur, antibakteri dan efek sitotoksik. Di samping verbakosida sering dijumpai senyawa senyawa asam fenolat dalam dau acanthus ilicifolius.

DAFTAR PUSTAKA Kaswadji, R. 2001. Keterkaitan Ekosistem Di Dalam Wilayah Pesisir. Sebagian bahan kuliah SPL.727 (Analisis Ekosistem Pesisir dan Laut). Fakultas Perikanan dan Kelautan IPB. Bogor, Indonesia.

Nybakken, J.W. 1992. Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis. Alih bahasa oleh M. Eidman., Koesoebiono., D.G. Bengen., M. Hutomo., S. Sukardjo. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, Indonesia.

Santoso, N. 2000. Pola Pengawasan Ekosistem Mangrove. Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengembangan Sistem Pengawasan Ekosistem Laut Tahun 2000. Jakarta, Indonesia.

Supriharyono. 2000. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, Indonesia.

Khazali, M. 1999. Panduan Teknis Penanaman Mangrove Bersama Masyarakat. Wetland International Indonesia Programme. Bogor, Indonesia.

Irwanto. 2008. Hutan Mangrove dan Manfaatnya. Ambon

Bandaranayake, W.M. 1998. Traditional and medical uses of mangroves. Mangroves and Salt Marshes 2: 133-148.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2009. Jeruju. http:// www.iptek.net.id (29 Maret 2012). Soetarno, S., 2007. Verbaskosida dan Asam Fenolat dari Daun Jeruju (acanthus ilicifolius linn.,acanthaceae) Suatu Tumbuhan Mangrove. http://digilib.biologi.lipi.go.id (29 Maret 2012).