E09lqo

-

Upload

leo-da-cruz -

Category

Documents

-

view

26 -

download

12

description

Transcript of E09lqo

-

PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

( STUDI KASUS BLOK RAJEGWESI SPTN I SARONGAN )

LAILATUL QOMARIAH

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

-

PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI

( STUDI KASUS BLOK RAJEGWESI SPTN I SARONGAN )

LAILATUL QOMARIAH E34104074

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Kehutanan Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA

FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

-

RINGKASAN

Lailatul Qomariah. E34104074. Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus Blok Rajegwesi SPTN I Sarongan). Di bawah bimbingan Tutut Sunarminto dan Eva Rachmawati. Taman Nasional Meru Betiri ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Nomor: 277/Kpts-VI/1997 Tanggal 23 Mei 1997 seluas 58.000 Ha. Permasalahan yang dihadapi oleh TNMB berupa keberadaan perkebunan di dalam kawasan dan adanya buruh perkebunan dengan tingkat pendapatan yang sangat rendah memberi peluang menjadi perambah/pelaku perusakan hutan (RKT TNMB 2008). Disisi lain TNMB kaya akan keanerakagaman hayati dan bentang alam yang bisa dijadikan daya tarik wisata, diantaranya Blok Rajegwesi yang menawarkan potensi daya tarik wisata alam maupun budaya karena Rajegwesi memiliki ciri khas dengan kehidupan masyarakat nelayannya. Tujuan utama penelitian adalah membuat suatu rancangan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Blok Rajegwesi. Untuk itu, penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara, yaitu mengetahui (a) potensi sumberdaya ekowisata yang terdapat di Blok Rajegwesi, (b) karakteristik masyarakat Blok Rajegwesi, (c) persepsi, motivasi, partisipasi dan minat masyarakat terhadap pengembangan ekowisata berbasis masyarakat serta (d) minat, persepsi dan motivasi pengunjung terhadap pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.

Pengambilan data responden masyarakat dan pengunjung dilakukan dengan metode wawancara dan kuesioner yang kemudian datanya diolah dengan menggunakan sistem tabulasi. Selanjutnya, data hasil tabulasi dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Sementara itu, rencana pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Rajegwesi dirumuskan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

Sumberdaya ekowisata yang berada di Rajegwesi berupa Pantai Rajegwesi, Teluk Hijau, Teluk Damai, Stone Beach, Goa Jepang, dan habitat Rafflesia serta budaya masyarakatnya seperti kehidupan masyarakat nelayan, perayaan petik laut, dan petilasan Ki Ageng Wilis. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Rajegwesi didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu (1) potensi sumberdaya wisata yang terdapat di Rajegwesi, (2) persepsi dan motivasi masyarakat yang sangat mendukung sekali adanya pengembangan ekowisata di Rajegwesi, serta (3) minat pengunjung yang tinggi terhadap objek wisata alam di TNMB.

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang dapat dilakukan di Rajegwesi yaitu bentuk ekowisata edukatif dengan program kegiatan yang ditawarkan adalah Adventure at Rajegwesi dan Rajegwesi Beach Tour. Peran masyarakat dalam program kegiatan tersebut terlihat dengan adanya bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembuatan keputusan, pelaksanaan dan pembagian keuntungan ekonomi. Proses pembagian keuntungan ekonomi dilakukan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan antara masyarakat dengan pengelola.

Kata Kunci: Rajegwesi, ekowisata, masyarakat.

-

ABSTRACT

Lailatul Qomariah. E34104074. Community Based Ecotourism Development in Meru Betiri National Park (Case Study Rajegwesi Block SPTN I Sarongan). Under Supervision of Tutut Sunarminto and Eva Rachmawati.

The area of Meru Betiri became national park based on Minister Forestry Decision about directing of Meru Betiri National Park No: 277/Kpts-VI/1997 on 23rd May 1997 with 58.000 Ha width. The problems faced by MBNP are the existence of plantation inside the area and the existence of plantation labour with very low income; which give them the opportunity to become invader / an agent of deforestation (RKT MBNP 2008). In the other side, MBNP have highly biodiversity richness and unique landscape that can be used as tourism object, like Block Rajegwesi that offers the potency of tourism attraction and culture also, because this area is unique in the way life of its fisherman society.

The main objective of this research is to create the design of ecotourism development based on community in Rajegwesi. There for, this research has spesific objectives, those are to know (a) the potency of ecotourism sources in Rajegwesi, (b) characteristics of Rajegwesi society, (c) perception, motivation, participation, and enthusiasm of Rajegwesi society about ecotourism development base on community also (d) enthusiasm, perception and motivation of visitor in ecotourism development base on community.

Data of responders society and visitors was collected by using interview and qutionnaire method. Then, data was processed and analyzed by using tabulation and descriptive analysis. Meanwhile, the planning of community based ecotourism development in Rajegwesi was formulated by using SWOT analyse approachment.

Ecotourism sources in Rajegwesi are Rajegwesi Beach, Green Bay, Peace Bay, Stone Beach, Japan Cave, and Rafflesia habitat also the culture are the fishery life, Petik Laut celebration, and Ki Ageng Wilis cemmetery. Community based ecotourism development in Rajegwesi relied on 3 (three) matters, those are (1) the potency of tourism sources in Rajegwesi (2) perception and motivation of i society which is very support the ecotourism development in Rajegwesi, also (3) high visitor enthusiasme to object of ecotourism in MBNP.

Community based ecotourism development which can be doing in Rajegwesi are education torism model based with activity program offered are Adventure at Rajegwesi dan Rajegwesi Beach Tour. The role of society in the activity program can be seen in model of participation where the society are involved in process of planning, decision making, implementation and sharing profit.). The process of profit sharing is conducted according to agreement which have been determined by among society with organizer.)

Key words: Rajegwesi, ecotourism, community.

-

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Skripsi berjudul Pengembangan Ekowisata

Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus Blok

Rajegwesi SPTN I Sarongan) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan

bimbingan komisi pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah

pada perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal dari

karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis, telah disebutkan

dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir laporan ini.

Bogor, Februari 2009

Lailatul Qomariah

NRP. E34104074

-

Judul Skripsi : Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus Blok Rajegwesi SPTN I Sarongan)

Nama : Lailatul Qomariah NRP : E34104074

Menyetujui: Komisi Pembimbing

Ketua, Anggota,

Ir.Tutut Sunarminto, M.Si Eva Rachmawati, S.Hut NIP. 131 878 494 NIP. 132 312 032

Mengetahui: Dekan Fakultas Kehutanan IPB,

Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr. NIP. 131 578 788

Tanggal Lulus :

-

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang

telah memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 1 bulan terhitung Tanggal 3 Juli

sampai 5 Agustus 2008. Lokasi pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah di

Taman Nasional Meru Betiri, Kabupaten Banyuwangi.

Penyusunan skrispsi ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh

gelar Sarjana Kehutanan di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan

Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Skripsi yang disusun

oleh penulis sebagai syarat wajib tersebut berjudul Pengembangan Ekowisata

Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus Blok

Rajegwesi SPTN I Sarongan).

Penulis menyadari bahwa isi skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan

dan jauh dari sempurna. Akan tetapi, penulis berharap semoga skripsi ini tetap

dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bogor, Februari 2009

Penulis

-

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam pelaksanaan penelitian skripsi, diantaranya:

1. Orang tuaku tercinta (Mudjiono dan Noerhajani) dan adik-adikku tersayang

(Ali Mukhtar dan Irmaniah) yang selalu memberikan semangat dan doa serta

dukungan materi.

2. Ir. Tutut Sunarminto, M.Si dan Eva Rachmawati, S.Hut selaku dosen

pembimbing yang telah memberikan nasehat, bantuan, bimbingan serta

perhatian sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

3. Dr. Ir. Arzyana Sunkar, M. Sc selaku dosen pembimbing dan untuk kesabaran

serta arahan bagi penulis selama pembuatan proposal penelitian sebelum

digantikan oleh Eva Rachmawati, S.Hut.

4. Dr. Ir. Iin Ichwandi, M.ScF.Trop selaku wakil dosen penguji Departemen

Manajemen Hutan dan Prof. Dr. Ir. Fauzi Febrianto, MS selaku wakil dosen

penguji Departemen Hasil Hutan untuk kesediaannya menjadi dosen penguji

dan untuk kesabaran serta arahan bagi penulis.

5. Ir. Herry Subagiadi, M.Sc selaku Kepala Balai TNMB beserta seluruh staff

dan pegawai TNMB yang telah banyak membantu selama penulis

melaksanakan penelitian di TNMB.

6. RM. Wied Widodo, S.Hut selaku Ketua SPTN I Sarongan beserta seluruh staff

kantor Sarongan (Pak Andik, Pak Didin, Pak Dzul, Pak Giyanto, Pak Saiful,

Pak Slamet, Mas Ali, Mas Beni, Mas Jumadi, Mas Alfian dan lainnya yang

tidak dapat penulis sebutkan satu per satu). Terima kasih kesediannya

memberikan bimbingan dan arahan serta bantuannya selama penulis

melaksanakan penelitian di SPTN I Sarongan.

7. Seluruh mahasiswa KSH 41 yang pada umumnya telah banyak membantu dan

menjadi teman dalam suka maupun duka, khususnya mahasiswa satu

bimbingan (Heru Kurniawan, S.Hut dan Melincah U. Naibaho).

8. Sahabat-sahabat terbaik yang mewarnai hidupku (Puteri, Dita, Afin, Ade,

Linda, Kathy, Dede, Eko, Sulfan, Ucenk, Febi, Sefty, Diah, Melly). Terima

-

kasih untuk persahabatan, kepercayaan, dan pembelajaran penuh arti selama

ini.

9. Teman-temanku di kosan Pondok Iswara tercinta (Weni, Ratih, Enay, Rina,

Nona, Ismi, Uci) yang selalu memberikan dorongan semangat serta doanya.

10. Aaku Deni Ismanto yang selalu setia mendampingi baik dalam suka maupun

duka dan selalu memberikan semangat serta doanya.

11. Semua pihak yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi tetapi

namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bogor, Februari 2009

Penulis

-

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis dilahirkan di Surabaya pada Tanggal 24 November 1986 dari

pasangan Mudjiono dan Noerhajani sebagai anak pertama dari tiga bersaudara.

Pada Tahun 1992, penulis memulai pendidikan dasar di SD Muhammadiyah 11

Surabaya. Pada Tahun 1998, penulis melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 3

Surabaya yang kemudian dilanjutkan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi

lagi di SMA Negeri 2 Surabaya pada Tahun 2001.

Pada Tahun 2004 penulis diterima sebagai salah satu mahasiswa Program

Studi Konservasi Sumberdaya Hutan, Institut Pertanian Bogor. Selama masa

perkuliahan, penulis aktif dalam beberapa kegiatan organisasi kemahasiswaan di

luar kampus seperti menjadi anggota HIMASURYA (Himpunan Mahasiswa

Surabaya) dan pengurus di HIMAKOVA (Himpunan Mahasiswa Konservasi).

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan, pada

Tahun 2008 penulis melaksanakan penelitian mengenai Pengembangan

Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus

Blok Rajegwesi SPTN I Sarongan. Penelitian yang dilaksanakan selama 1

bulan tersebut dibimbing oleh Ir. Tutut Sunarminto, M.Si dan Eva Rachmawati,

S.Hut.

-

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xi

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xiii

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................... 1

B. Tujuan ................................................................................................. 2

C. Manfaat ............................................................................................... 3

D. Batasan Konsep................................................................................... 3

E. Kerangka Pemikiran........................................................................... . 4

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Taman Nasional.................................................................................... 6

B. Ekowisata ............................................................................................. 7

C. Ekowisata Berbasis Masyarakat........................................................... 9

D. Pengembangan Ekowisata .................................................................... 10

E. Penawaran dan Permintaan Pariwisata ................................................. 13

F. Motivasi ............................................................................................... 14

G. Minat .................................................................................................... 14

H. Persepsi ................................................................................................ 14

I. Masyarakat Lokal dan Partisipasinya................................................... 15

J. Analisis SWOT.................................................... ................................ 19

III. KONDISI UMUM LOKASI A. Sejarah .................................................................................................. 21

B. Luas dan Letak Kawasan ..................................................................... 21

C. Topografi .............................................................................................. 22

D. Iklim ..................................................................................................... 22

E. Tanah dan Geologi ............................................................................... 23

F. Flora dan Fauna..................................................................................... 23

G. Aksesibilitas.......................................................................................... 24

H. Demografi Masyarakat Blok Rajegwesi............................................... 25

-

I. Zonasi TNMB....................................................................................... 27

J. Kebijakan dan Peraturan Perundangan................................................. 30

IV. METODE TUGAS AKHIR A. Waktu dan Lokasi ................................................................................ 32

B. Alat ....................................................................................................... 33

C. Metode Pengumpulan Data ................................................................. 33

D. Metode Penentuan Responden ............................................................. 34

E. Analisis Data ........................................................................................ 36

V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Potensi Sumberdaya Ekowisata di Rajegwesi ..................................... 38

1. Bentang Alam ................................................................................ 38

2. Keanekaragaman Hayati ................................................................ 40

3. Budaya Masyarakat ........................................................................ 41

B. Peta Penyebaran Potensi Sumberdaya Ekowisata di Rajegwesi.. 43

C. Masyarakat ........................................................................................... 44

1. Persepsi Masyarakat ....................................................................... 44

2. Partisipasi Masyarakat ................................................................... 46

3. Motivasi Masyarakat....................................................................... 47

4. Minat Masyarakat............................................................................ 47

D. Pengunjung ........................................................................................... 48

1. Karakteristik ................................................................................... 49

2. Motivasi dan Minat Pengunjung .................................................... 51

3. Persepsi Pengunjung ...................................................................... 51

E. Kapasitas Masyarakat Untuk Terlibat dalam Pengembangan

Ekowisata.............................................................................................. 52

F. Analisis dan Strategi Pengembangan dengan Analisis SWOT ............ 53

G. Konsep Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Rajegwesi 61

H. Program Kegiatan Ekowisata di Rajegwesi.................................... ..... 62

I. Peran Masyarakat dalam Pengembangan Ekowisata

Berbasis Masyarakat di Rajegwesi..................................................... 64

KESIMPULAN DAN SARAN...................................................................... 67

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 69

-

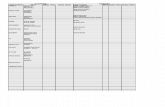

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Matriks SWOT .................................................................................. 20

Tabel 2. Macam-Macam Alat untuk Penelitian .............................................. 32

Tabel 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Tugas Akhir ........................... 34

Tabel 4. Data Titik-Titik Koordinat Potensi Sumberdaya Ekowisata............. 43

Tabel 5. Persepsi Masyarakat terhadap Kawasan........................................... 45

Tabel 6. Bentuk Partisipasi Masyarakat.......................................................... 46

Tabel 7. Motivasi Masyarakat ......................................................................... 47

Tabel 8. Minat Masyarakat.............................................................................. 48

Tabel 9. Data Jumlah Pengunjung Tahun 2003-2007 ..................................... 48

Tabel 10.Jumlah Pengunjung Berdasarkan Asal............................................ .. 49

Tabel 11. Jumlah Pengunjung Berdasarkan Umur........................................... 49

Tabel 12. Jumlah Pengunjung Berdasarkan Pendidikan.................................. 50

Tabel 13. Jumlah Pengunjung Berdasarkan Pekerjaan..................................... 51

Tabel 14. Motivasi dan Minat Pengunjung.. 51

Tabel 15. IFAS (Internal Factor Analysis Summary)........................................ 54

Tabel 16. EFAS (External Factors Analysis Summary). 54

Tabel 17. Alternatif Strategi dalam Analisis SWOT Pengembangan Ekowisata

Berbasis Masyarakat di Rajegwesi 56

Tabel 18.Bentuk Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Rajegwesi 62

-

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 5

Gambar 2. Contoh Kegiatan Pengembangan Ekowisata di KTD-Sebangau ... 11

Gambar 3. Struktur Masyarakat Menurut Mata Pencaharian .......................... 26

Gambar 4. Struktur Masyarakat Menurut Tingkat Pendidikan ........................ 26

Gambar 5. Peta Zonasi di TNMB .................................................................... 29

Gambar 6. Peta Wilayah Kerja di TNMB........................................................ 32

Gambar 7. Pantai Rajegwesi ............................................................................ 38

Gambar 8. Teluk Hijau dan Teluk Damai ........................................................ 39

Gambar 9. Stone Beach .................................................................................. 39

Gambar 10. Goa Jepang ................................................................................... 40

Gambar 11. Rafflesia....................................................................................... . 41

Gambar 12. Kegiatan Nelayan Setelah Pulang Melaut .................................... 42

Gambar 13. Petilasan Ki Ageng Wilis ............................................................. 43

Gambar 14. Peta Potensi Sumberdaya Ekowisata di Rajegwesi.. 44

-

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Matriks Analisis SWOT .............................................................. 73

Lampiran 2. Kuesioner Masyarakat................................................................. 74

Lampiran 3. Kuesioner Pengunjung.................................................................. 77

Lampiran 4. Data Monografi Rajegwesi Tahun 2008.. 81

-

LAMPIRAN

-

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya berstatus sebagai hutan lindung

yang kemudian berubah menjadi Suaka Margasatwa berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pertanian Nomor: 276/Kpts./Um/6/1972 Tanggal 6 Juni 1972 dengan tujuan

utama perlindungan terhadap jenis Harimau Jawa (Panthera tigris sondaica). Pada

perkembangan berikutnya status Meru Betiri berubah menjadi Taman Nasional

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan Taman

Nasional Meru Betiri (TNMB) Nomor: 277/Kpts-VI/1997 Tanggal 23 Mei 1997

seluas 58.000 Ha yang terletak pada dua wilayah kabupaten yaitu, Kabupaten Jember

seluas 37.585 Ha dan Kabupaten Banyuwangi seluas 20.415 Ha.

TNMB menghadapi beberapa permasalahan yang dapat mengganggu

keutuhan dan kelestarian kawasan berupa keberadaan perkebunan di dalam kawasan

TNMB karena orientasi perusahaan yang dominan mengarah kepada profit

(keuntungan) tanpa mempertimbangkan aspek ekologis kawasan serta adanya buruh

perkebunan dengan tingkat pendapatan yang sangat rendah memberi peluang menjadi

perambah/pelaku perusakan hutan (RKT TNMB 2008). Aktivitas masyarakat sekitar

kawasan dalam memanfaatkan sumber daya alam di kawasan TNMB juga cenderung

mengarah pada tindakan merusak dan mengancam keberadaan kawasan TNMB sulit

dicegah dan dikendalikan, serta cenderung mengalami peningkatan baik kuantitas

maupun kualitasnya. Contoh dari beberapa kasus pelanggaran hutan yang melibatkan

masyarakat antara lain kasus pencurian kayu balok yang terjadi di STPN I Sarongan

pada tahun 2007 sebanyak 236 batang, pencurian bambu sebanyak 500 batang, dan

perambahan kawasan seluas 150 ha (Buku Statistik Balai TNMB 2007).

TNMB yang terletak di pantai selatan Jawa Timur merupakan salah satu

kawasan pelestarian alam yang kaya akan keanekaragaman hayati dan keindahan

alam yang menjadi daya tarik wisata. Potensi alam yang dikembangkan menjadi

obyek wisata di TNMB terdapat di dua lokasi (resort) yaitu Bandealit dan Sukamade.

Obyek wisata yang menyajikan keindahan panorama alam di dua lokasi tersebut

1

-

2

meliputi Pantai Rajegwesi, Pantai Sukamade, Teluk Hijau, Pantai Permisan, Teluk

Meru dan Teluk Bandealit.

Mackinnon (1990) menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan banyak

bergantung pada kadar dukungan dan penghargaan yang diberikan kepada kawasan

yang dilindungi oleh masyarakat disekitarnya. Sejalan dengan hal itu, untuk

mengurangi tekanan terhadap hutan oleh masyarakat, maka masyarakat lokal dapat

diberdayakan dalam kegiatan ekowisata yang berbasis masyarakat mengingat begitu

banyak pula potensi sumberdaya alam di TNMB yang berpotensi menjadi daya tarik

wisata. Selain dapat meningkatkan kualitas kehidupan dalam masyarakat lokal,

ekowisata ini juga memberikan keuntungan di bidang ekonomi bagi taman nasional.

Adanya hubungan yang bersifat ekonomi antara masyarakat sekitar Rajegwesi dengan

kawasan TNMB yaitu adanya ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya yang

berada di kawasan TNMB untuk itulah penelitian pengembangan ekowisata berbasis

masyarakat dilakukan di Resort Rajegwesi.

B. Tujuan Penelitian Tujuan utama penelitian adalah untuk membuat suatu rancangan

pengembangan ekowisata di TNMB, khususnya di Blok Rajegwesi SPTN I Sarongan,

dengan melibatkan peran masyarakat lokal. Untuk itu, penelitian ini memiliki

beberapa tujuan antara, yaitu:

a. Mengetahui potensi sumberdaya ekowisata yang terdapat di Blok Rajegwesi

SPTN I Sarongan, meliputi bentang alam (topografi), keanekaragaman hayati

(keunikan/kekhasan flora dan fauna) dan adat istiadat/budaya masyarakat

Rajegwesi sebagai daya tarik wisata,

b. Mengetahui karakteristik masyarakat Blok Rajegwesi SPTN I Sarongan

meliputi potensi sumber daya manusianya (mata pencaharian, tingkat

pendidikan, dsb),

c. Mengetahui persepsi, motivasi, partisipasi dan minat masyarakat Blok

Rajegwesi terhadap pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, dan

-

3

d. Mengetahui minat, persepsi dan motivasi pengunjung terhadap pengembangan

ekowisata berbasis masyarakat.

C. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak

pengelola untuk dijadikan acuan sebagai proses dalam pengembangan ekowisata di

TNMB khususnya di Blok Rajegwesi SPTN I Sarongan. Selain itu juga diharapkan

dapat memberikan manfaat agar terjadi suatu peningkatan bagi kesejahteraan seluruh

komponen masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap

penyelenggaraan ekowisata di TNMB.

D. Batasan Konsep a. Ekowisata: Memiliki pengertian yang sama dengan ekoturisme atau wisata

ekologi, yang berarti wisatawan menikmati keanekaragaman hayati dengan

tanpa melakukan aktifitas yang menyebabkan perubahan pada alam, atau

hanya sebatas mengagumi, meneliti dan menikmati serta berinteraksi dengan

masyarakat lokal dan obyek wisata tersebut.

b. Ekowisata berbasis masyarakat: Ekowisata dapat menciptakan nilai

ekonomi untuk kawasan konservasi seperti taman nasional. Wisatawan

mengunjungi kawasan taman nasional untuk memahami dan menghargai

nilai-nilai dimana taman nasional tersebut didirikan dan wisatawan

mendapatkan keuntungan berupa pengetahuan dan pengalaman pribadi.

Adanya kunjungan dari wisatawan ke kawasan taman nasional tentu saja

memberikan keuntungan secara finansial bagi taman nasional yang dapat

dimanfaatkan taman nasional untuk biaya operasional.

Berbasis masyarakat berarti haruslah ada peranan dari masyarakat dalam

setiap kegiatan ekowisata dan masyarakat haruslah memperoleh manfaat dari

pengusahaan ekowisata, ada kendali atas pengembangan ekowisata dalam

rangka mengurangi dampak negatif terhadap kawasan, budaya dan kehidupan

sosial mereka serta terlibat dalam pengelolaan aktifitas ekowisata.

-

4

E. Kerangka Pemikiran Masyarakat Ekowisata (The Ecotourism Society, 1991 dalam Wood, 1996

dalam Lash, 1997) mengartikan ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang

bertanggung jawab dengan cara mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal. Ekowisata dalam definisi ini dapat dilihat dari tiga

perspektif, yakni sebagai: (1) produk, merupakan semua atraksi yang berbasis pada

sumberdaya alam. (2) pasar, merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya

pelestarian lingkungan dan (3) pendekatan pengembangan, merupakan metode

pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan

(Damanik, 2006).

TNMB yang terletak di pantai selatan Jawa Timur merupakan salah satu

kawasan pelestarian alam yang kaya akan keanekaragaman hayati dan keindahan

alam yang menjadi daya tarik wisata. Salah satu obyek wisata di TNMB yang

berpotensi untuk dilakukan pengembangan ekowisata terdapat di Resort Rajegwesi

dengan pantainya yang menjadi daya tarik wisata. Rajegwesi berlokasi di desa

Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

Data yang tercatat di Sarongan sampai Agustus 2007, pemukim Blok

Rajegwesi setiap tahunnya bertambah 8 kepala keluarga. Pertumbuhan pemukim

dusun Rajegwesi setiap tahunnya terus bertambah, apabila dibiarkan berlarut-larut

kemungkinan akan berubah menjadi perkampungan besar dan akan mengancam

keberadaan serta keutuhan kawasan TNMB. Untuk mengatasinya perlu dilakukan

sesegera mungkin upaya pengelolaan pemukim Blok Rajegwesi dengan menata

mereka sehingga menjadi satu kesatuan dalam pengelolaan kawasan TNMB.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan adanya enclave di Rajegwesi

adalah adanya pengembangan ekowisata yang berbasis masyarakat, yaitu dengan

melibatkan peran masyarakat Rajegwesi keseluruhannya dalam pengelolaannya.

Harapan ke depan dengan adanya pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di

Blok Rajegwesi dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu

-

pihak TN dan masyarakat Rejegwesi itu sendiri. Adapun dampak positif tersebut

adalah:

a. Tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat

b. Terciptanya sumber pendapatan masyarakat yang beraneka ragam.

c. Tertatanya pemukim Rajegwesi dengan rapih

d. Terkendalinya ketergantungan masyarakat terhadap potensi sumber daya alam

yang berada di kawasan TNMB.

Motivasi dan persepsi pengunjung dapat menentukan keinginan dari

pengunjung untuk melakukan jenis wisata apa yang diiinginkan karena dapat

memberikan pengalaman berharga dan membuat pengunjung memiliki apresiasi

terhadap lingkungan. Masyarakat sebagai bagian dari kawasan memiliki peranan

penting dalam partisipasi dan interaksi terhadap kegiatan wisata sehingga manfaat

dari pelaksanaan kegiatan wisata dapat dirasakan oleh masyarakat

Kerangka penelitian yang secara garis besar menggambarkan keseluruhan kegiatan

penelitian yang dilakukan, disajikan pada Gambar 1.

Manajemen Sumberdaya wisata Masyarakat

Bentang alam Keunikan flora dan fauna

Karakte- ristik

Kebuda- yaan

Motivasi Persepsi

Minat Ekowisata

Pengembangan ekowisata berbasiskan masyarakat

Wisatawan

Taman Nasional Meru Betiri

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

5

-

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Taman Nasional

PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

Pelestarian Alam menjelaskan bahwa Kawasan Taman Nasional adalah kawasan

pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi

yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,

menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Suatu kawasan ditunjuk sebagai

kawasan Taman Nasional, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut

1) kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin

kelangsungan proses ekologis secara alami;

2) memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan

maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;

3) memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;

4) memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai

pariwisata alam; dan

5) merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan,

zona rimba, dan zona lain yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi

kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka

mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,

dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

Sesuai dengan batasan UU No. 5 Tahun 1990 bahwa taman nasional

dikelola dengan sistem zonasi, maka pemanfaatan potensi sumberdaya alam

hayati dan ekosistemnya di taman nasional dilakukan berdasarkan penataan

zonasi.

Pemanfaatan Taman Nasional untuk tujuan ilmu pengetahuan dan

penelitian dilakukan pada seluruh zona dengan izin Kepala Balai Taman Nasional.

Untuk tujuan pendidikan dilakukan pada zona rimba, zona pemanfaatan wisata

dan zona pemanfaatan lainnya. Sedangkan untuk tujuan pariwisata alam dilakukan

pada zona pemanfaatan intensif, dan secara terbatas pada zona rimba. Guna

mendukung kepentingan pemanfaatan oleh masyarakat setempat akan hasil hutan

non kayu dikembangkan adanya zona pemanfaatan tradisional dan zona

pemanfaatan khusus (Riyanto, 2005).

6

-

7

Taman Nasional merupakan salah satu kawasan konservasi yang

mengandung aspek pelestarian dan aspek pemanfaatan sehingga kawasan ini dapat

dimanfaatkan untuk pengembangan ekowisata dan minat khusus. Kedua bentuk

pariwisata tersebut yaitu ekowisata dan minat khusus, sangat prospektif dalam

penyelematan ekosistem hutan. Pengembangan kawasan yang demikian ini yang

menguntungkan bagi kelestarian hutan (Fandeli, 2005).

B. Ekowisata

Masyarakat Ekowisata Internasional (The Ecotourism Society) (1991)

mengartikan ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggung jawab

dengan cara mengonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat lokal (responsible travel to natural areas that conserves the

environment and improves the well-being of local people) (Epler Wood, 1996

dalam Lash, 1997). Dari definisi ini ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif,

yakni sebagai (1) produk, (2) pasar, dan (3) pendekatan pengembangan. Sebagai

produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumberdaya

alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada

upaya-upaya pelestarian lingkungan. Akhirnya sebagai pendekatan

pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan

sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan. Di sini kegiatan wisata yang

bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian

lingkungan sangat ditekankan dan merupakan ciri khas ekowisata. Pihak yang

berperan penting dalam ekowisata bukan hanya wisatawan tetapi juga pelaku

wisata lain (tour operatour) yang memfasilitasi wisatawan untuk menunjukkan

tanggungjawab tersebut (Damanik, 2006).

TIES (2000) dalam Damanik (2006), beberapa prinsip ekowisata yang

dapat diidentifikasi dari beberapa definisi ekowisata di atas, yakni sebagai berikut

1) mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan

dan budaya lokal akibat kegiatan ekowisata;

2) membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di

destinasi wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku

wisatawan lainnya;

-

8

3) menawarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan maupun

masyarakat lokal melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerjasama

dalam pemeliharaan atau konservasi ODTW;

4) memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi

melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan;

5) memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal

dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal;

6) meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, dan politik di

daerah tujuan wisata; dan

7) menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberikan

kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati aktraksi

wisata sebagai wujud hak asazi, serta tunduk pada aturan main yang adil dan

disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata.

The Ecotourism Society (dalam Fandeli 2002:115-116) terdapat delapan prinsip

yang bila dilaksanakan maka ekowisata menjamin pembangunan ecological

friendly dari pembangunan berbasis kerakyatan

1) mencegah dan menanggulangi dampak dari aktifitas wisatawan terhadap alam

dan budaya yang disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya

setempat;

2) pendidikan konservasi lingkungan, mendidik wisatawan dan masyarakat

setempat akan pentingnya arti konservasi;

3) pendapatan langsung untuk kawasan, mengatur agar kawasan yang digunakan

untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat

menerima langsung penghasilan atau pendapatan;

4) partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pengawasan;

5) keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat;

6) menjaga keharmonisan dengan alam;

7) pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung lebih rendah

dengan daya dukung kawasan buatan; dan

8) peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara.

Semua pengertian di atas, mengarah kepada pemahaman terhadap aktifitas

berwisata atau mengunjungi kawasan alam dengan niat obyektif untuk melihat,

-

9

mempelajari, mengagumi keindahan alam, flora, fauna termasuk aspek-aspek

budaya baik di masa lampau maupun sekarang yang mungkin terdapat di kawasan

tersebut.

C. Ekowisata Berbasis Masyarakat

Ekowisata berbasis masyarakat mengambil dimensi sosial ekowisata

adalah suatu langkah lebih lanjut dengan mengembangkan bentuk ekowisata

dimana masyarakat lokal yang mempunyai kendali penuh, dan keterlibatan di

dalamnya baik itu di manajemen dan pengembangannya, dan proporsi yang utama

menyangkut sisa manfaat di dalam masyarakat (WWF International, 2001).

Ekowisata berbasis masyarakat dapat membantu memelihara penggunaan

sumberdaya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Lebih dari itu,

memelihara kedua-duanya adalah tanggung jawab kolektif dan inisiatif individu di

dalam masyarakat tersebut. Selagi definisi dan penggunaan dari bentuk

terminologi CBT dan ekowisata berbasis masyarakat bisa berubah-ubah dari satu

negeri atau daerah [bagi/kepada] yang lain, tidaklah menjadi masalah yang berarti

tentang sebuah nana, tetapi hanyalah prinsip sosial dan tanggung jawab

lingkungan disetiap tindakan (The International Ecotourism Society, 2006)

WWF (World Wide Fund for Nature) Guidelines for Community-Based

Ecotourism Development (2001) menyebutkan syarat-syarat untuk memutuskan

pengembangan bisnis ekowisata sebagai berikut

a. kerangka ekonomi dan politik yang mendukung perdagangan yang efektif dan

investasi yang aman;

b. perundang-undangan di tingkat nasional yang tidak menghalangi pendapatan

dari wisata diperoleh dan berada di tingkat komunitas lokal;

c. tercukupinya hak-hak kepemilikan yang ada dalam komunitas lokal;

d. keamanan pengunjung terjamin;

e. resiko kesehatan yang relative rendah, akses yang cukup mudah ke pelayanan

medis dan persediaan air bersih yang cukup; dan

f. tersedianya fasilitas fisik dan telekomunikasi dari dan ke wilayah tersebut.

Adapun syarat-syarat dasar untuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat

seperti tercantum dalam buku tersebut adalah

-

10

a. lanskap atau flora fauna yang dianggap menarik bagi para pengunjung khusus

atau bagi pengunjung yang lebih umum;

b. ekosistem yang masih dapat menerima kedatangan jumlah pengunjung

tertentu tanpa menimbulkan kerusakan;

c. komunitas lokal yang sadar akan kesempatan-kesempatan potensial, resiko

dan perubahan yang akan terjadi, serta memiliki ketertarikan untuk menerima

kedatangan pengunjung;

d. adanya struktur yang potensial untuk pengambilan keputusan komunitas yang

efektif;

e. tidak adanya ancaman yang nyata-nyata dan tidak bisa dihindari atau dicegah

terhadap budaya dan tradisi lokal;

f. penaksiran pasar awal menunjukkan adanya permintaan yang potensial untuk

ekowisata, dan terdapat cara yang efektif untuk mengakses pasar tersebut.

Selain itu juga harus diketahui bahwa pasar potensial tersebut tidak terlalu

banyak menerima penawaran ekowisata.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Guidelines for Community-Based

Ecotourism Development (2001) aspek dari komunitas untuk terlibat dalam

pengembangan ekowisata, adalah

a. kemampuan menjadi tuan rumah penginapan

b. keterampilan dasar bahasa inggris

c. keterampilan komputer

d. keterampilan pengelolaan keuangan

e. keterampilan pemasaran

f. keterbukaan terhadap pengunjung

D. Pengembangan Ekowisata

Pengembangan ekowisata di suatu kawasan erat kaitannya dengan

pengembangan obyek dan daya tarik wisata alamnya (ODTWA). Menurut

Departemen Kehutanan (2007) keseluruhan potensi ODTWA merupakan sumber

daya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan

dan pelestarian lingkungan. Lebih rinci Departemen Kehutanan (2007)

menjelaskan pengembangan ODTWA sangat erat kaitannya dengan peningkatan

-

produktifitas sumber daya hutan dalam konteks pembangunan interaksi berbagai

kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah, aspek

masyarakat, dan pihak swasta di dalamnya. Contoh kegiatan pengembangan

ekowisata di suatau kawasan dapat dilihat pada Gambar 2

.

Gambar 2. Contoh kegiatan pengembangan ekowisata di KTD-Sebangau

Suprana (1997), dalam pengembangan pariwisata alam di kawasan

pelestarian alam memiliki strategi pengembangan dan program pengembangan

Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) di kawasan hutan, antara lain

1. Strategi pengembangan ODTW

Pengembangan potensi ODTW untuk menunjang tujuan pembangunan

khususnya pengembangan pariwisata mencakup aspek-aspek perencanaan

pembangunan, kelembagaan, sarana prasarana dan infrastruktur, pengusahaan

pariwisata alam, promosi dan pemasaran, pengelolaan kawasan, sosial budaya dan

sosial ekonomi, penelitian pengembangan, dan pendanaan.

2. Program pengembangan ODTW

Pembangunan ODTW khususnya pengembangan ODTW dapat diwujudkan

dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan: (a) Inventarisasi potensi, pengembangan

dan pemetaan ODTW, (b) Evaluasi dan penyempurnaan kelembagaan pengelola

ODTW, (c) Pengembangan dan pemantapan sistem pengelolaan ODTW, (d)

Pengembangan sistem perencanaan, (e) Penelitian dan pengembangan manfaat, (f)

Pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur, (g) Perencanaan dan penataan,

(h) Pengembangan pengusahaan pariwisata alam dan (i) Pengembangan sumber

daya manusia.

Adanya pengembangan wisata di suatu tempat akan memberikan berbagai

keuntungan baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mackinnon et al

(1990) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata di dalam dan disekitar

kawasan yang dilindungi merupakan salah satu cara terbaik untuk mendatangkan

11

-

12

keuntungan ekonomi kawasan terpencil, dengan cara menyediakan kesempatan

kerja masyarakat setempat, merangsang pasar setempat, memperbaiki sarana

angkutan, dan komunikasi. Muntasib et al. (2004) menyatakan beberapa prinsip

dasar pengembangan ekowisata, yaitu

1) berhubungan/kontak langsung dengan alam (Touch with nature);

2) bengalaman yang bermanfaat secara pribadi dan sosial;

3) bukan wisata massal;

4) program-programnya membuat tantangan fisik dan mental bagi wisatawan;

5) interaksi dengan masyarakat dan belajar budaya setempat;

6) adaptif (menyesuaikan) terhadap kondisi akomodasi pedesaan; dan

7) pengalaman lebih utama dibanding kenyamanan.

Usman (1999) mengemukakan bahwa pengembangan ekowisata

Indonesia, hal yang penting dan perlu diperhatikan adalah keikutsertaan

masyarakat setempat dalam setiap kegiatan kepariwisataan. Konsep

pengembangan wisata dengan melibatkan atau mendasarkan kepada peran serta

masyarakat (community based ecotourism), pada dasarnya adalah memberikan

kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang menjadi

obyek dan daya tarik wisata untuk mengelola jasa-jasa pelayanan bagi wisatawan.

Peran Pemerintah Kabupaten Jember dan Banyuwangi dalam membantu

pengelolaan kawasan ekowisata di Taman Nasional Meru Betiri sangat penting.

Beberapa kebijakan Pemerintah Daerah khususnya PEMDA Jember telah

dituangkan dalam Peraturan Daerah. Seperti misalnya, Peraturan Daerah

Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2002 tentang pengawasan dan pengendalian

pengelolaan hutan. Dalam konsideran menimbang huruf b Peraturan Daerah

Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2002 tersirat adanya pengakuan dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember bahwa hutan saat ini telah mengalami

penurunan kualitas.

Kebijakan PEMDA Banyuwangi dalam kaitannya dengan kebijakan

perlindungan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan ekowisata termasuk taman

nasional hingga saat ini adalah nol karena belum ada produk hukum yang

diterbitkan PEMDA Kabupaten Banyuwangi maupun Keputusan Bupati

Banyuwangi (Riyanto, 2005).

-

13

E. Penawaran dan Permintaan Pariwisata (Supply and Demand)

Recreation demand atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan

permintaan rekreasi menurut Avenzora (2003) adalah tentang: (1) siapa yang

meminta; (2) apa dan berapa banyak yang diminta, dan (3) kapan diminta.

Sedangkan recreation supply atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan

penawaran rekreasi dapat dipahami melalui pengertian tentang : (1) apa dan

berapa banyak yang dapat diberikan, (2) kapan dapat diberikan, dan (3) kepada

siapa dapat diberikan.

Penawaran pariwisata yang berupa produk kepariwisataan terdiri atas tiga

komponen yaitu atraksi wisata, jasa wisata dan angkutan wisata (Soekadijo,

2000). Suatu daerah dapat dijadikan tempat tujuan wisata kalau kondisinya

mendukung sehingga ada yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata.

Segala sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata disebut sebagai

modal atau sumberdaya kepariwisataan. Sumberdaya yang dapat menarik

kedatangan wisatawan ada tiga yaitu alam, kebudayaan, dan manusia itu sendiri.

Menurut Avenzora (2003), sumberdaya wisata dapat didefinisikan sebagai

suatu ruang tertentu dengan batas-batas tertentu yang mengandung elemen-

elemen ruang tertentu yang dapat : (1) menarik minat orang untuk berekreasi, (2)

menampung kegiatan rekreasi, dan (3) memberikan kepuasan orang berekrasi.

Sumberdaya wisata juga identik dengan istilah ruang atau space. Space

merupakan suatu ruang tertentu dengan batas-batas tertentu yang memiliki daya

tarik tertentu berupa air, udara, tanah dan sebagainya yang mampu menarik orang

untuk berekreasi atau berwisata dan menampung orang untuk melakukan kegiatan

wisata. Sudarto (1999) menyatakan unsur paling penting yang menjadi daya tarik

dari sebuah daerah tujuan wisata adalah:

1) kondisi alam, contoh hutan hujan tropis dan terumbu karang;

2) kondisi flora dan fauna yang unik, langka & endemik, seperti rafflesia, badak

jawa, komodo, orang utan;

3) kondisi fenomena alam seperti gunung Krakatau dan danau Kelimutu; dan

4) kondisi adat & budaya, seperti Baduy, Toraja, Bali dan Sumba.

-

14

F. Motivasi

Setiap tindakan manusia digerakkan dan dilatarbelakangi oleh motif

tertentu. Tanpa motivasi orang tidak akan berbuat apa-apa. Motivasi adalah suatu

bentuk dorongan minat dan hati yang menjadi penggerak utama seseorang,

sesebuah keluarga atau organisasi untuk mencapai apa yang diinginkan (Suhaidin,

2008).

Motif didefinisikan sebagai suatu alasan/dorongan yang menyebabkan

seseorang berbuat sesuatu/melakukan tindakan/bersikap tertentu. Suatu motif

umumnya terdapat dua unsur pokok yaitu unsur dorongan/kebutuhan dan unsur

tujuan. Proses timbal balik antara kedua unsur tersebut terjadi dalam diri manusia,

namun dapat dipengaruhi oleh hal-hal di luar dari manusia, misalnya keadaan

cuaca, kondisi lingkungan dan sebagianya. Oleh karena itu dapat saja terjadi

perubahan motivasi dalam waktu relatif singkat, jika ternyata motivasi yang

pertama mendapat hambatan atau tidak mungkin terpenuhi (Handoko, 1992)

dalam (Naibaho, 2002).

G. Minat

Minat mempunyai karakteristik pokok yaitu melakukan kegiatan yang

dipilih sendiri dan menyenangkan sehingga dapat membentuk suatu kebiasaan

dalam diri seseorang. Minat dan motivasi memiliki hubungan dengan segi kognisi,

namun minat lebih dekat pada perilaku (Abadi, 2006).

H. Persepsi

Persepsi adalah pandangan atau penilaian seseorang terhadap obyek

tertentu yang dihasilkan oleh kemampuan mengorganisasi pengamatan.

Selanjutnya persepsi ditentukan oleh dua faktor dalam diri individu (faktor

internal) dan faktor luar individu (faktor eksternal). Faktor internal meliputi

kecerdasan, minat, emosi, pendidikan, pendapatan, kapasitas alat indera dan jenis

kelamin. Faktor eksternal meliputi pengaruh kelompok, pengalaman masa lalu dan

perbedaan latar belakang sosial budaya. Pandangan atau penilaian ini dipengaruhi

oleh pengalaman, kebiasaan, dan kebutuhan (Kayam, 1985) dalam (Entebe,

2002).

-

15

I. Masyarakat Lokal dan Partisipasinya

Partisipasi menurut Ndraha (1987) meliputi tiga hal yaitu partisipasi dalam

memikul beban pembangunan (beban fisik dan non fisik), partisipasi dalam

pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan dan partisipasi dalam

menerima kembali hasil pembangunan. Ife (2005) mengemukakan beberapa

keadaan atau kondisi seseorang akan berpartisipasi yaitu

1) jika kegiatan tersebut penting bagi mereka;

2) mereka merasa bahwa tindakan mereka akan membuat suatu perubahan;

3) diakui dan dihargai adanya perbedaan-perbedaan partisipasi; dan

4) kemungkinan mereka untuk berpartisipasi

Anonim (2003) dalam Abikusno (2005) menyatakan bahwa prinsip

partisipasi masyarakat adalah dilibatkannya masyarakat setempat secara optimal

melalui musyawarah dan mufakat dalam kegiatan perencanaan dan

pengembangan. Adapun kriteria yang dimaksudkan dalam kegiatan pelibatan

masyarakat tersebut antara lain adalah

(1) melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lain dalam proses

perencanaan dan pengembangan ekowisata;

(2) membuka kesempatan dan mengoptimalkan peluang bagi masyarakat untuk

mendapatkan keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan ekowisata;

(3) membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk

melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang

ditimbulkan;

(4) meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang

berkaitan dan menunjang pengembangan wisata;

(5) mengutamakan peningkatan ekonomi lokal dan menekan tingkat kebocoran

pendapatan (leakage) serendah-rendahnya;

(6) meningkatkan pendapatan masyarakat.

Jain (2000) ada tujuh macam tipe partisipasi yang ada pada masyarakat,

antara lain

1) partisipasi pasif, tipe partisipasi yang tidak memperhitungkan tanggapan

partisipan dalam pertimbangan dan hasilnya telah terlebih dahulu ditetapkan.

Informasi hanya dibagikan pada external institusi;

-

16

2) partisipasi dalam pemberian informasi, orang memberikan jawaban atas

pertanyaan dimana mereka tidak punya kesempatan untuk mempengaruhi

dalam konteks wawancara dan seringkali hal baru tidak dibagikan;

3) partisipasi dalam bentuk konsultasi, orang dikonsultankan dan pendapat

mereka termasuk ke dalam hitungan tetapi mereka tidak termasuk dalam

pembuatan keputusan;

4) partisipasi aktif, meliputi orang yang memberikan dorongan dalam materi

dan dorongan langsung untuk pelayanan yang disediakan. Dalam beberapa

contoh kasus, tidak adanya peraturan yang dimasukkan sekalipun dorongan

tersebut telah berakhir;

5) partisipasi fungsional, partisipasi terjadi dengan pembentukan dalam grup

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti partisipasi pada

umumnya terjadi hanya setelah keputusan utama telah diambil;

6) partisipasi interaktif, orang berperan aktif dalam menghasilkan informasi

dan analisis berikutnya yang mengarah kepada rencana aksi dan

implementasinya. Hal itu melibatkan metodologi yang berbeda dalam mencari

bermacam-macam perspektif lokal. Dengan demikian melibatkan orang

dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan dan kualitas informasi;

dan

7) pergerakan pribadi, tipe partisipasi yang bebas dari campur tangan pihak

luar. Orang berpartisipasi dan mengambil inisiatif untuk mengganti sistem.

Mereka mengembangkan kontak untuk masukan dari luar tetapi tetap

menguasai kontrol atas sumberdaya.

Beberapa contoh bentuk partisipasi dalam wisata berbasis masyarakat (Jain, 2000)

1) partisipasi dalam perencanaan, partisipan memainkan peranan penting

dalam menyampaikan informasi, analisisnya dan pemanfaatan berikutnya

yakni dalam proses pembelajaran dan perencanaan. Aspek penting untuk

masyarakat berdasarkan kepariwisataan adalah partisipasi dalam menilai

pilihan dan ekonominya serta kemungkinan konservasinya;

2) partisipasi dalam pelaksanaan dan perjalanan prosesnya, wisata berbasis

masyarakat memerlukan pelaksanaan struktur dan penyusunan untuk

menjalankan aktifitas. Partisipan memegang peranan penting untuk

-

17

melaksanakan aktifitas, menyusun institusi dan dalam operasi

perusahaan; dan

3) partisipasi dalam pembuatan keputusan dan manajemen, partisipan

memainkan peran penting dalam pilihan, desain dan manajemen wisata

berbasis masyarakat, termasuk perusahaan wisata, aktifitas konservasi,

monitoring serta evaluasi; dan

4) partisipasi dalam pembagian keuntungan ekonomi, dalam hal ini

perbedaan yang dibuat mengenai tingkatan dalam pengambilan keputusan

dalam pemilihan aktifitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Perbedaan

awal antara tipe ini dan perbuatan awal...kepemilikan, bahwa partisipan

hanya mempunyai sedikit atau tidak dikatakan dalam aktifitas pilihan.

Pelaksanaan ekowisata harus melibatkan masyarakat mulai dari tahap

perencanaan, pengelolaan dan pemantauan karena masyarakat lokal, terutama

penduduk asli yang bermukim di kawasan wisata, menjadi salah satu pemain

kunci dalam pariwisata. Dengan demikian, kegiatan wisata alam diharapkan

mampu mengupayakan keuntungan finansial sekaligus sebagai alternatif

peningkatan taraf hidup masyarakat

Masyarakat harus diperlakukan sebagai subyek pembangunan karena

sesungguhnya merekalah yang akan meyediakan sebagian besar atraksi sekaligus

menentukan kualitas produk wisata. Selain itu masyarakat lokal merupakan

pemilik langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi

wisatawan. Air, tanah, hutan, dan lanskap yang merupakan sumberdaya pariwisata

yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisatawan lainnya berada di tangan

mereka. Kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata juga hampir

sepenuhnya milik mereka. Oleh sebab itu perubahan-perubahan yang terjadi di

kawasan wisata akan bersentuhan langsung dengan kepentingan mereka.

Tidak jarang, masyarakat lokal sudah terlebih dahulu terlibat dalam

pengelolaan aktivitas pariwisata sebelum ada kegiatan pengembangan dan

perencanaan. Oleh sebab itu peran mereka terutama tampak dalam bentuk

penyediaan akomodasi dan jasa guiding dan penyediaan tenaga kerja. Selain itu

masyarakat lokal biasanya juga mempunyai tradisi dan kearifan lokal dalam

pemeliharaan sumberdaya pariwisata yang tidak dimiliki oleh pelaku pariwisata

-

18

lainnya (Damanik, 2006). Sedangkan menurut Rahardjo (2005) selain yang

disebutkan oleh Damanik, bentuk keterlibatan yang dapat dilakukan oleh

masyarakat lokal antara lain

1) membentuk joint venture dengan tour operator dimana masyarakat

menyediakan lebih banyak service sedangkan pihak swasta hanya fokus pada

promosi dan pemasaran;

2) menyediakan layanan kepada tour operator;

3) menyewakan lahan kepada pihak tour operator. Dalam hal ini masyarakat

masih memungkinkan untuk melakukan monitoring atas dampak dari aktifitas

wisata;

4) mengembangkan program sendiri secara mandiri; dan

5) bekerja sebagai staf tour operator baik full time atau part time

Masyarakat sekitar kawasan taman nasional sebagai bagian integral dari

kawasan taman nasional dapat berperan serta baik secara langsung maupun tak

langsung. Masyarakat lokal tidak hanya sebagai host communities dalam

kegiatan ekowisata, tetapi sebagai pengelola yang juga memiliki kewenangan

dalam menentukan di setiap aktifitas yang berkaitan dengan ekowisata tersebut.

Peran serta masyarakat tersebut dalam suatu kawasan konservasi akan terlihat

seberapa jauh manfaat yang akan diperoleh masyarakat sekitar.

Pengembangan ekowisata dengan keterlibatan masyarakat lokal relatif

mudah dilaksanakan karena memiliki beberapa keunikan

1) jumlah wisatawan berskala kecil sehingga lebih mudah dikoordinir dan

dampak yang akan ditimbulkan terhadap alam relative kecil dibanding

pariwisata massal;

2) ekowisata berbasis masyarakat lokal memiliki peluang dalam

mengembangkan atraksi-atraksi wisata yang berskala kecil sehingga dapat

dikelola dan lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal;

3) dengan peluang yang dimiliki masyarakat lokal dalam mengembangkan

obyek-obyek wisata yang ada di sekitarnya akan memberikan peluang lebih

besar pula dalam partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan;

dan

-

19

4) memberikan pemahaman pentingnya keberlanjutan budaya (cultural

sustainability) serta meningkatkan penghargaan wisatawan terhadap

kebudayaan lokal.

J. Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan Strengths (kekuatan) dan Weaknesses

(kelemahan) yang merupakan lingkungan internal serta Opportunities (peluang)

dan Threats (ancaman) yang merupakan lingkungan eksternal. Rangkuti (2006)

menulis bahwa analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat

memaksimalkan Strengths dan Opportunities, namun secara bersamaan dapat

meminimalkan Weaknesses dan Threats

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi relasi-relasi

sumberdaya ekowisata dengan sumberdaya yang lain. Jadi kekuatan dan

kelemahan sumberdaya tersebut perlu ditegaskan sejak awal. Agak berbeda

dengan studi kelayakan, analisis sumberdaya ekowisata sudah harus menghasilkan

sintesis yang akan dijadikan basis proyek. Oleh sebab itu semua pihak, khususnya

masyarakat lokal, perlu mengetahui apa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

oleh kawasan dan objek ekowisata tersebut. Menurut Damanik (2006), agar hasil

analisis SWOT sebaiknya menggambarkan

1) perkembangan produk dan pasar ekowisata itu sendiri;

2) organisasi dan kelembagaan pariwisata;

3) peluang-peluang pengembangan inti kegiatan ekowisata (core activities) ; dan

4) jasa-jasa dan kegiatan lain yang mungkin dikembangkan.

Menurut Santoso dan Tangkilisan (tanpa tahun) menyebutkan bahwa ada beberapa

strategi yang diperoleh dari teknik analisa SWOT ini sebagai berikut

1) strategi SO (Strength Opportunity): memperoleh keuntungan dari peluang

yang tersedia di lingkungan eksternal ;

2) strategi WO (Weakness Opprtunity): memperbaiki kelemahan internal dengan

memanfaatkan peluang dari lingkungan luar ;

3) strategi ST (Strength Threat): menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk

menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar ; dan

-

20

4) strategi WT (Weakness Threat): memperkecil kelemahan internal dan

menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar

Adapun contoh pembuatan matriks SWOT dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1. Matriks SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal

Kekuatan (Strengths) Menentukan faktor-faktor yang merupakan kekuatan internal

Kelemahan (Weakness) Menentukan faktor-faktor yang merupakan kelemahan internal

Peluang (Opportunity) Menentukan faktor-faktor yang merupakan peluang eksternal

Strategi S-O Menghasilkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

Strategi W-O Menghasilkan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan kelemahan

Ancaman (Threat) Menentukan faktor-faktor yang merupakan ancaman eksternal

Strategi S-T Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman

Strategi T-W Menghasilkan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

-

III. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah

Taman Nasional Meru Betiri pada awal pembentukannya ditetapkan

sebagai hutan lindung yang merupakan keputusan dari Besluit van Den, Direktur

Landbouw Neveirheiden Handel, No. 7347/B pada Tanggal 29 Juli 1931 serta

Besluit Directur van Economische Zaken No. 5751 Tanggal 28 April 1938.

Tanggal 6 Juni 1972, Kawasan Meru Betiri ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa

dengan luas 50.000 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.

267/Kpts/Um/6/1972, untuk perlindungan Harimau Jawa (Phantera tigris

sondaica). Statusnya kemudian berubah menjadi calon Taman Nasional pada

Tanggal 14 Oktober 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.

736/Kpts/Mentan/X/82 dan resmi menjadi Taman Nasional melalui Surat

Keputusan No. 277/Kpts-VI/97 dengan luas 58.000 hektar.

B. Luas dan Letak Kawasan

Taman Nasional Meru Betiri seluas 58.000 Ha terdiri atas 57.155 Ha

daratan dan 845 ha perairan. Secara administrasi pemerintahan, Taman Nasional

Meru Betiri terletak di wilayah Kabupaten Jember (37.585 Ha) dan Kabupaten

Banyuwangi (20.415 Ha). Di dalam kawasan TNMB terdapat areal perkebunan

seluas 2.155 Ha yaitu Perkebunan Sukamade Baru dan Perkebunan Bandealit.

Secara geografis Taman Nasional Meru Betiri terletak diantara 8021-8034 LS

dan 113037-113058 BT. Batas administratifnya adalah

Sebelah Utara : PT. Perkebunan Treblasala dan PT. Perhutani RPH

Malangsari dan Curahtakir

Sebelah Timur : Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran Kabupaten

Banyuwangi, PTPN XII Sumberjambe, Perkebunan PT.

Sukamade

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

21

-

22

Sebelah Barat : Desa Curahnongko, Andongrejo, Sanenrejo Kecamatan

Tempurejo, Kabupaten Jember PTPN XII Kalisanen, PTPN

XII Kota Blater, PT. Perhutani RPH Sabrang Terate dan

Perkebunan PT. Bandealit

C. Topografi

Taman Nasional ini terletak pada ketinggian antara 0-1200 m dpl.

Keadaan topografi TNMB pada umumnya bergelombang, berbukit, dan

bergunung-gunung. Kawasan di bagian selatan berbukit-bukit dan makin kearah

pantai keadaan semakin bergelombang. Ketinggian tempat berkisar antara 900

hingga 1.223 m dpl. Gunung yang terdapat di kawasan ini antara lain Gunung

Permisan (587 m), Gunung Meru (343 m), dan Gunung Betiri (1.233 m).

Semuanya terletak di sebelah barat.

Taman Nasional Meru Betiri berbatasan dengan beberapa tempat yaitu di

sebelah selatan dengan Gunung Sumbudadung (520 m), Gunung Sukamade (363

m), Gunung Rajegwesi (181 m), dan Gunung Benteng (222 m), di bagian timur

dengan Gunung Gendeng (9893 m) dan Gunung Lumberpacet (760 m). Daerah

dengan topografi yang agak landai antara lain disekitar Teluk Rajegwesi seluas

1.316 ha yang sudah merupakan tanah desa, di isekitar Teluk Sukamade seluas 22

ha dan di bagian timur seluas 50 ha.

Pada umumnya keadaan topografi disepanjang pantai berbukit-bukit

sampai bergunung-gunung dengan tebing yang curam. Hanya sebagian kecil

pantai datar yang berpasir, yaitu dari timur ke barat; Pantai Rajegwesi, Pantai

Sukamade, Pantai Permisan, Pantai Meru, dan Pantai Bandealit. Pantai-pantai ini

merupakan kawasan yang mempunyai nilai ilmiah dan pariwisata yang tinggi.

D. Iklim

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, kawasan TNMB

bagian utara dan timur termasuk tipe iklim B, sedangkan bagian lainnya termasuk

-

tipe iklim C. Curah hujan rata-rata antara 2.300 sampai dengan 4.000 mm/tahun

dengan rata-rata bulan kering 4 bulan dan bulan basah 7 bulan.

Kawasan TNMB banyak dipengaruhi oleh banyaknya angin munson,

dimana bulan November sampai bulan Maret angin bertiup dari arah barat yang

mengakibatkan turun hujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April

sampai bulan Oktober.

E. Tanah dan Geologi

Secara umum keadaan tanah di TNMB merupakan gabungan dari jenis

alluvial, regosol coklat, dan sebagian besar merupakan komplek latosol. Keadaan

tanah ini sangat erat hubungannya dengan proses geologis daerah yang

bersangkutan, yaitu tanah dengan bahan induk yang berasal dari batuan alluvial

vulkanik. Tanah di bagian selatan merupakan campuran tanah mediteran kuning

yang kurang subur, sedangkan di bagian utara tanahnya subur karena

mengandung batuan vulkanik. Tanah alluvial umumnya terdapat di daerah lembab

dan tempat-tempat rendah sampai daerah pantai. Sedangkan regosol dan latosol

umumnya terdapat pada lereng dan puncak gunung.

F. Flora dan Fauna

Taman Nasional Meru Betiri memiliki 5 formasi ekosistem yaitu formasi

hutan hujan tropis, formasi hutan mangrove, formasi hutan pantai, formasi hutan

rawa dan formasi hutan bambu. Keadaan ini menyebabkan tingginya

keanekaragaman flora dalam kawasan. Data statistik Balai TNMB tahun 2005

menunjukkan sejumlah 386 jenis tumbuhan yang telah teridentifikasi.

Taman nasional ini merupakan habitat flora fauna dalam kawasan.

Beberapa tumbuhan langka yaitu bunga Rafflesia (Rafflesia zollingeriana), dan

beberapa jenis tumbuhan lainnya seperti bakau (Rhizophora sp.), api-api

(Avicennia sp.), waru (Hibiscus tiliaceus), nyamplung (Calophyllum inophyllum),

rengas (Gluta renghas), bendo (Artocarpus elasticus), dan beberapa jenis

tumbuhan obat.

23

-

Dari segi keaneragaman fauna TNMB memiliki 202 jenis fauna yang telah

teridentifikasi yang meliputi kelas mamalia sebanyak 25 jenis, aves 170 jenis dan

reptilia sebanyak 7 jenis. Selain itu, TNMB memiliki potensi satwa dilindungi

yang terdiri dari 29 jenis mamalia, dan 180 jenis burung. Satwa tersebut

diantaranya Banteng (Bos javanicus javanicus), Monyet ekor panjang (Macaca

fascicularis), Macan tutul (Panthera pardus melas), Ajag (Cuon alpinus

javanicus), Kucing hutan (Prionailurus bengalensis javanensis), Rusa (Cervus

timorensis russa), Bajing terbang ekor merah (Iomys horsfieldii), Merak (Pavo

muticus), Penyu belimbing (Dermochelys coriacea), Penyu sisik (Eretmochelys

imbricata), Penyu hijau (Chelonia mydas), dan Penyu ridel/lekang (Lepidochelys

olivacea). Sedangkan Rusa (Cervus timorensis) merupakan satwa eksotik TNMB

(Riyanto, 2005).

Resort Rajegwesi termasuk daerah yang memiliki beberapa tipe habitat

yaitu habitat hutan pantai, hutan pegunungan dataran rendah dan lahan-lahan

rehabilitasi yang digunakan masyarakat untuk tanaman pertanian serta areal hutan

mangrove yang tidak terlalu luas. Jenis-jenis tumbuhannya yaitu jenis bambu,

jenis Rotan, Bendo (Artocarpus elasticus), Timo (Kleinhovia hospita),

Bungur/Ketangi (Lagerstomia speciosa), Nyamplung (Callophylum inophylum),

Ketapang (Terminalia catappa), Ubi Laut (Ipomea pes-caprae) dan jenis jenis

mangrove Nipah (Nypah fructicans) dan jenis Bruguiera (data primer PKLP IPB

2008).

G. Aksesibilitas

Aksesibilitas untuk menuju resort Rajegwesi ini dapat dicapai melalui

jalan darat dari Jember dan Banyuwangi yaitu :

1. Jalur Jember-Glenmore-Trebesalak-Sarongan-Sukamade (Kawasan TNMB

bagian Timur) sepanjang 103 km dapat ditempuh dalam waktu 4-5 jam

dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Pemandangan sepanjang

perjalananan cukup menarik terutama pemandangan alam.

24

-

2. Jalur Jember-Genteng-Jajag-Pesanggaran-Sarongan-Sukamade (Kawasan

TNMB bagian timur) sepanjang 109 km dapat ditempuh dengan waktu 3,5

jam dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.

3. Jalur Banyuwangi-Jajag-Pesanggaran-Sarongan-Sukamade (Kawasan TNMB

bagian Timur) sepanjang 109 km ditempuh dalam waktu 3,5 jam dengan

kendaraan bermotor.

H. Demografi Masyarakat Blok Rajegwesi

Pemukim di Blok Rajegwesi dimulai sejak tahun 1938 yang semula

berjumlah 10 KK (kepala keluarga) seluas 28,5 Ha (informasi masyarakat

Rajegwesi). Pemukim tersebut hingga bulan Agustus 2007 jumlahnya terus

bertambah, tercatat berjumlah 247 KK seluas 41,8 Ha (data terlampir). Blok

Rajegwesi termasuk dalam sebuah Dusun dengan nama Dusun Krajan yang terdiri

dari 1 Rukun Warga (RW) dan 3 Rukun Tetangga (RT). Secara administratif

pemerintahan Blok Rajegwesi termasuk Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran,

Kabupaten Banyuwangi.

Sarana prasarana yang telah ada di Blok Rajegwesi antara lain jaringan

listrik PLN, sarana ibadah (Masjid) dan mushalla, sarana pendidikan (SDN 5

Sarongan), jalan kendaraan roda empat kelas III dengan pengerasan aspal dan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Bangunan rumah yang dimiliki pemukim sebagian

besar permanen dan sebagian kecil non permanen bahkan terdapat beberapa

bangunan rumah yang juga dilengkapi dengan bangunan toko kelontong.

1. Karakteristik Mayarakat Blok Rajegwesi

a. Matapencaharian

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Rajegwesi adalah sebagai

nelayan. Adapun aktivitas masyarakat Rajegwesi yang mayoritas sebagai

nelayan tradisional merupakan modal utama untuk dijadikan suatu atraksi

ekowisata yang dapat menarik wisatawan. Persentase struktur masyarakat

menurut matapemcaharian utama dapat dilihat pada Gambar 3.

25

-

Gambar 3. Struktur masyarakat menurut mata pencaharian utama (data primer)

b. Pendidikan

Sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat Rajegwesi masih tergolong

rendah. Sebanyak 72% masyarakat Rajegwesi hanya tamatan dari sekolah dasar

(SD), sedangkan untuk pendidikan tertinggi hanya sampai pada tingkat sekolah

menengah atas (SMA) sebanyak 4%. Persentase struktur masyarakat menurut

tingakat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 4.

52%

14%

6%

2%16%

10% NelayanPetaniWiraswastaPurn PNSNelayan+taniBuruh

Gambar 4. Struktur masyarakat menurut tingkat pendidikan (data primer)

c. Agama

72%

24%

4%

SD

SMP

SMA

Mayoritas penduduk di kawasan Blok Rajegwesi memeluk agama Islam.

Sesuai data yang terdapat dalam data monografi Kampung Rajegwesi Tahun

2008, masyarakat yang memeluk agama Islam sebanyak 577 jiwa, agama Budha

sebanyak 41 jiwa, dan agama Kristen sebanyak 30 jiwa.

d. Bahasa Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa jawa Banyuwangian (Osing)

dan kadang-kadang memakai bahasa madura. Hal ini dapat diperhatikan dari

dialek dan logat masyarakat dalam pembicaraan kehidupan sehari-hari. Kondisi

ini dikarenakan mayoritas penduduk berasal dari Banyuwangi dan sekitarnya.

e. Budaya Masyarakat Rajegwesi mempunyai adat istiadat petik laut pada awal tahun

hijriah. Mereka mengadakan semacam syukuran di tepi laut sebagai ungkapan

rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil panen yang mereka peroleh. Mereka

26

-

juga berharap dengan mengadakan syukuran tersebut, semoga dikemudian hari

tetap menghasilkan panen dan semoga tidak ada aral melintang dalam bernelayan.

2. Kelembagaan Masyarakat di Rajegwesi

Adanya kelembagaan masyarakat di Rajegwesi merupakan suatu wadah

bagi masyarakat untuk menyampaikan beberapa aspirasinya atau sebagai macam

bentuk eksistensi masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Macam-macam

kelembagaan masyarakat yang terdapat di Rajegwesi antara lain kelompok

jamaah tahlil yang dilakukan tiap malam jumat, kelompok kesebelasan sepak

bola, kelompok rukun nelayan, POKMASWAS (Kelompok Masyarakat

Pengawas) kemudian untuk keperluan penanganan wisata di Rajegwesi akan

segera dibentuk suatu lembaga dalam waktu dekat (data primer hasil wawancara

dengan Ketua RT 3 di Blok Rajegwesi). Lembaga masyarakat yang menangani

wisata di Rajegwesi tersebut dibentuk oleh masyarakat yang beranggotakan dan

diketuai oleh masyarakat Rajegwesi itu sendiri sedangkan pihak TNMB berperan

sebagai pembina dan penanggung jawab.

I. Zonasi TNMB

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya

Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa taman nasional adalah sebuah

kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi. Zonasi ini

dimaksudkan untuk mengefektifkan pengelolaan taman nasional sehingga dapat

berfungsi secara optimal. Pada Tanggal 13 Desember 1999 melalui Surat

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor:

185/Kpts/DJ-V/1999, ditentukan zonasi TNMB.

Zona inti seluas 27.915 Ha (warna merah) terletak di bagian timur dan

sebagian bagian barat kawasan TNMB; dimana pada zona ini mutlak dilindungi,

di dalamnya tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun TNMB oleh aktivitas

manusia. Kegiatan yang diperbolehkan pada zona ini hanya yang berhubungan

dengan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian.

27

-

Zona rimba seluas 22.622 Ha (warna kuning) terletak di bagian barat dan

sebagian kecil bagian selatan kawasan. Pada zona ini dapat dilakukan kegiatan

sebagaimana kegiatan pada zona inti dan kegiatan wisata alam yang terbatas.

Zona pemanfaatan intensif seluas 1.285 Ha (warna hijau) terletak di Pantai

Bandealit, Pantai Sukamade, dan Pantai Rajegwesi kawasan TNMB. Pada zona

ini dapat dilakukan kegiatan sebagaimana pada zona inti dan zona rimba, dan

diperuntukkan bagi pusat pembangunan sarana/prasarana dalam rangka

pengembangan kepariwisataan alam dan rekreasi.

Zona rehabilitasi seluas 4.023 Ha (warna coklat) terletak di bagian utara

dan sebagian kecil bagian timur kawasan TNMB, dimana pada zona ini dapat

dilakukan kegiatan rehabilitasi kawasan yang sudah rusak akibat perambahan.

Zona penyangga seluas 2.155 Ha (warna biru) terletak di areal bekas

perkebunan PT. Bandealit Kabupaten Jember dan PT. Sukamade Baru Kabupaten

Banyuwangi. Zona ini adalah zona yang dikelola secara khusus dimana

merupakan bagian dari sistem pengelolaan taman nasional, bertujuan untuk

mengakomodir kepentingan perlindungan dan pelestarian taman nasional, wisata

alam dan wisata agro. Peta zonasi TNMB, disajikan pada Gambar 5.

28

-

Gambar 5. Peta Zonasi di TNMB Sumber : Balai Taman Nasional Meru Betiri

29

-

J. Kebijakan dan Peraturan Perundangan

Kebijakan dan peraturan perundangan pengelolaan TNMB berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Konservasi sumberdaya alam

hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan secara lestari

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan

pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam (Taman Nasional,

Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam) dengan tetap menjaga kelestarian

kawasan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dengan memperhatikan

kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan

satwa liar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994

tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional,

Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Pengusahaan pariwisata alam

berupa usaha sarana pariwisata dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya untuk meningkatkan gejala keunikan

dan keindahan alam yang terdapat dalam zona pemanfaatan taman nasional.

Jenis usaha pariwisata alam berupa usaha akomodasi, makanan dan minuman,

sarana wisata tirta, angkutan wisata, cinderamata, sarana wisata budaya. Usaha

pariwisata dilaksanakan dengan persyaratan luas kawasan yang dimanfaatkan

untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 10% dari

luas zona pemanfaatan taman nasional, bentuk bangunan bergaya arsitektur

budaya setempat dan tidak merubah bentang alam yang ada

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 167/Kpts-II/1994 tentang Sarana

dan Prasarana Pengusahaan Perusahaan Pariwisata Alam di kawasan Pelestarian

Alam. Sarana dan prasarana pengusahaan pariwisata alam dapat dibangun di

zona pemanfaatan taman nasional dengan dibebani ijin pengusahaan pariwisata

alam. Areal ijin pengusahaan pariwisata alam yang dapat dimanfaatkan untuk

pembangunan sarana dan prasarana maksimum 10%.