ASET TETAP

-

Upload

dyah-ayumedicine -

Category

Documents

-

view

205 -

download

5

Transcript of ASET TETAP

ASET TETAP (PSAK 16)

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas dari mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan

yang diampu oleh Ibu Rahmawati.,SE,MM

Disusun Oleh:

Diah Ayu Mediciana Chandra Dewi

NIM: 1110082000133

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta

salam tidak lupa tercurahkan untuk nabi besar Muhammad SAW. Makalah yang berjudul

“Aset Tetap (PSAK 16)”dapat selesai dikerjakan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukkan kepada dosen pengampu mata

kuliah Seminar Akuntansi Keuangan, Ibu Rahawati., SE,MM yang telah memberikan

kesempatan kepada saya selaku mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan melalui kajian

yang tertuang dalam makalah ini.

Saya berharap makalah ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru tidak

hanya bagi penulisnya, namun juga bagi para pembacanya. Saya sadar masih banyak

kekurangan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena kritik dan saran yang membangun dari

para pembaca akan sangat berguna bagi penulisan makalah selanjutnya

Tangerang Selatan, November 2013

Diah Ayu Mediciana Chandra Dewi

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 1

C. Tujuan Penulisan Makalah 2

D. Metode Penulisan Makalah 2

BAB II PEMBAHASAN 3

A. Karakteristik Aset Tetap 3

B. Pengakuan Aset Tetap 4

C. Dasar Pengukuran Aset Tetap 6

D. Model Biaya Perolehan 17

E. Model Revaluasi 24

F. Pengungkapan 27

BAB III PENUTUP 31

A. Kesimpulan 31

DAFTAR PUSTAKA 32

LAMPIRAN 33

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap entitas membutuhkan aset untuk menjalankan aktivitas usahanya dalam

menghasilkan laba. Salah satu assset yang penting untuk dimiliki adalah aset tetap.

Namun dalam pelaksanaannya entitas menghadapi beberapa masalah dalam megelola

aset tetap.

Ditambah lagi dengan perkembangan metode pencatatan akuntansi di dunia. Standar

yang dulunya hanya menetapkan biaya perolehan sebagai metode penghitungan aset

tetap mengalami perkembangan guna tersajinya laporan keuangan yang lebih andal dan

relevan.

Selain metode historis, sekarang ini metode revaluasi juga digunakan sebagai metode

penghitungan aset tetap. Ini diputuskan guna tersajinya aset tetap yang sesuai dengan

nilai wajar (harga pasar yang andal). Namun metode biaya perolehan juga masih tetap

digunakan dengan mempertimbangkan nilai wajar aset tetap yang juga dinilai secara

teratur.

Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan tersebut. Saya

akan mencoba membahasnya dalam makalah ini dan dikaitkan dengan PSAK 16 sebagai

standar akuntansi yang mengatur tentang pengelolaan aset tetap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah dari

makalah ini adalah:

1. Apakah yang menjadi karakteristik aset tetap?

2. Bagaimana pengakuan aset tetap?

3. Bagaiman dasar pengukuran aset tetap?

4. Bagaimana penggunaan metode biaya dalam pengelolaan aset tetap?

5. Bagaimana penggunaan metode revaluasi dalam pengelolaan aset tetap?

6. Bagaimana pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan?

1

C. Tujuan Penulisan Makalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan makalah ini

adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi karakteristik aset tetap.

2. Untuk mengetahui mekanisme pengakuan aset tetap.

3. Untuk mengetahui dasar pengukuran aset tetap.

4. Untuk mengetahui penggunaan metode biaya dalam pengelolaan aset tetap.

5. Untuk mengetahui penggunaan metode revaluasi dalam pengelolaan aset tetap

6. Untuk mengetahui pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan.

D. Metode Penulisan Makalah

Makalah ini disusun dengan mengunakan beberapa litelatur yang berasal dari buku-

buku referensi,media cetak, dan juga media elektronik.

2

BAB II

PEMBAHASAN

PSAK 16 mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk properti, pabrik, dan

perlengkapan (yang biasa disebut sebagai aset tetap) dan akuntansi untuk pembebanan

penyusutan, dan rugi penurunan nilai atas aset tetap. Namun PSAK 16 tidak berlaku

untuk:

a) aset tetap diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58

(revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang

Dihentikan;

b) pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi (PSAK 64: Aktivitas

Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral);

c) hak penambangan dan cadangan mineral dari minyak, gas alam dan sumber daya

tidak terbarui lainnya.

d) properti investasi sesuai PSAK 13 (revisi 2011): Properti Investasi

A. Karakteristik Aset Tetap

Menurut PSAK 16 aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang digunakan

dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain

atau untuk tujuan administratif, serta diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu

periode. Dalam Kieso (2011:512) aset tetap memiliki karakteristik berikut ini:

1. Aset dimiliki untuk digunakan dalam operasional dan bukan untuk dijual.

Hanya aset yang digunakan dalam operasi normal bisnis diklasifikasikan sebagai aset

tetap. Sebagai contoh bangunan yang menganggur (tidak terpakai) diklasifikasi

terpisah sebagai investasi; property,plant, dan equipment yang dimiliki untuk price

appreciation diklasifikasikan sebagai investasi. Sebagai tambahan property, plant,

dan equipment (aset tetap) yang dimiliki untuk dijual atau dilepas diklasifikasikan

secara terpisah dan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Tanah untuk

perusahaan properti (pengembang) diklasifikasikan sebagai persedian.

2. Aset memiliki masa umur manfaat yang panjang dan biasanya disusutkan. Aset

tetap memiliki umur manfaat lebih dari satu periode. Perusahaan mengalokasikan

biaya investasi dari aset ini untuk periode yang akan datang melalui pembebanan

3

depresiasi secara periodik. Pengecualian diterapkan untuk tanah, yang hanya

disusutkan apabila terjadi penurunan nilai yang meterial pada tanah, seperti

disebakan oleh hilangnya kesuburan tanah dikarenakan oleh rotasi tanaman yang

buruk, kekeringan, atau erosi tanah.

3. Aset memiliki substansi fisik. Aset tetap merupakan aset berwujud yang ditandai

dengan keberadaan atau substansi fisik. Hal inilah yang membedakan aset tetap

dengan aset tidak berwujud seperti paten atau goodwill. Tidak seperti bahan baku,

aset tetap tidak secara fisik menjadi bagian untuk produk yang akan dijual kembali.

B. Pengakuan Aset Tetap

Dalam PSAK 16 paragraf 7,biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika

dan hanya jika:

1) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset

tersebut. Secara umum, biaya setelah perolehan yang menghasilkan satu atau lebih

dari hal-hal berikut dapat dikatakan memiliki ‘manfaat ekonomis dimasa depan’,

apabila:

a) Perpanjangan estimasi masa manfaat aset.

b) Peningkatan kapasitas.

c) Perbaikan kualitas keluaran (output) secara substansial.

d) Penurunan biaya operasi yang dinilai sebelumnya secara substansial.

2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Sesuai dengan prinsip pengakuan tersebut, PSAK 16 paragraf 12 menyatakan entitas

tidak boleh mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset

bersangkutan. Biaya-biaya ini diakui dalam laba rugi saat terjadinya. Biaya perawatan

sehari-hari terutama terdiri atas biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai (consumables)

termasuk di dalamnya suku cadang kecil. Pengeluaran-pengeluaran untuk hal tersebut

sering disebut “biaya pemeliharaan dan perbaikan” aset tetap.Terkecuali jika pengeluaran

tersebut merupakan pengeluaran yang signifikan yang mengakibatkan entitas

memperoleh manfaat ekonomik masa depan, maka pengeluaran itu dapat diklasifikasikan

sebagai pengeluaran modal dan nilainya dikapitalisasi ke dalam aset tetap.

Sebagai contoh, ketika Starbucks membeli mesin pembuat kopi untuk operasional,

biaya ini dilaporkan sebagai aset tetap karena mesin itu dapat diukur dengan andal dan

memiliki manfaat ekonomik di masa depan. Namun ketika Starbucks melakukan

4

perbaikan biasa (rutin) pada mesin pembuat kopi, pengeluaran ini dibebankan menjadi

beban tahun berjalan pada laporan laba rugi komprehensif dan bukan dikapitalisasi ke

aset tetap, karena pengeluaran ini hanya memberikan manfaat ekonomi untuk periode

berjalan.Contoh lainnya dijelaskan dalam PSAK 16 paragraf 8 yaitu:

Aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aset

tetap semacam itu, walaupun tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomik

masa depan dari suatu aset tetap yang ada, mungkin diperlukan bagi entitas untuk

memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset lain yang terkait. Dalam keadaan

ini, perolehan aset tetap semacam itu memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset,

karena aset tersebut memungkinkan entitas memperoleh manfaat ekonomik masa depan

yang lebih besar dari aset-aset terkait dibandingkan dengan manfaat ekonomik yang

dihasilkan seandainya aset tersebut tidak diperoleh. Sebagai contoh, pabrik kimia

mungkin menerapkan proses penanganan kimiawi yang baru dalam rangka memenuhi

ketentuan lingkungan yang berlaku untuk produksi dan penyimpanan zat kimiawi

berbahaya; perbaikan pabrik yang terkait diakui sebagai aset karena tanpa perbaikan

tersebut entitas tidak dapat memproduksi dan menjual zat-zat kimiawi. Namun demikian,

jumlah tercatat aset tersebut dan aset lain yang terkait harus di-review untuk menguji

apakah telah terjadi penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan

Nilai Aset (PSAK 16:11).

Agar aset tetap dapat beroperasi secara berkelanjutan, perlu dilakukan inspeksi

teratur terlepas apakah ada komponen yang diganti. Dalam setiap inspeksi yang

signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu

penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Sisa jumlah tercatat biaya inspeksi

yang terdahulu, jika ada (yang dibedakan dari komponen fisiknya), dihentikan

5

Suku cadang dan peralatan pemeliharaan (service equipment) biasanya dicatat

sebagai persediaan dan diakui dalam laba rugi pada saat dikonsumsi. Namun

demikian, suku cadang utama dan peralatan siap pakai memenuhi kriteria aset

tetap ketika entitas memperkirakan akan menggunakan aset tersebut selama

lebih dari satu periode. Sama halnya jika suku cadang dan peralatan

pemeliharaan yang hanya bisa digunakan untuk suatu aset tetap tertentu, hal ini

juga dicatat sebagai aset tetap.

pengakuannya. Hal ini terjadi terlepas apakah biaya inspeksi terdahulu teridentifikasi

dalam transaksi perolehan atau konstruksi aset tetap tersebut. Jika diperlukan, estimasi

biaya inspeksi sejenis yang akan dilakukan di masa depan dapat digunakan sebagai

indikasi biaya inspeksi saat aset tersebut diperoleh atau dibangun (PSAK 16:17).

C. Dasar Pengukuran

Menurut PSAK 16 paragraf 15,suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk

diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Lebih lanjut lagi

dijelaskan dalam PSAK 16 paragraf 10,biaya perolehan tersebut termasuk biaya awal

untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya-biaya selanjutnya yang

timbul untuk menambah, mengganti, atau memperbaikinya.

Rincian lebih jelas diungkapkan dalam PSAK 16 paragraf 16 yang

mengklasifikasikan komponen-komponen yang masuk ke dalam biaya perolehan aset

tetap yaitu:

1) harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh

dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Contoh

British Airways mengindikasikan pesawat disajikan sebesar nilai wajar kas yang

diserahkan setelah dikurangi kredit manufaktur;

2) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi

dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi

manajemen.Contoh Skanska AB membeli mesin berat dari Caterpillar, Skanska

mengkapitalisasi biaya pembelian ke dalam biaya kirim. Adapun contoh biaya yang

dapat diatribusikan secara langsung dijelaskan dalam PSAK 16 paragraf 17 yaitu:

a) biaya imbalan kerja (seperti didefinisikan dalam PSAK 24 (revisi 2010):

Imbalan Kerja) yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi

aset tetap;

b) biaya penyiapan lahan untuk pabrik;

c) biaya handling dan penyerahan awal;

d) biaya perakitan dan instalasi;

e) biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil

bersih penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut

(misalnya, contoh produk dihasilkan dari peralatan yang sedang diuji); dan

f) komisi profesional.

6

3) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi

aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena

entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk

menghasilkan persediaan. Dengan adanya persyaratan terakhir ini maka dalam harga

perolehan aset tetap dapat terkandung suatu nilai estimasi yang mungkin

mengakibatkan selisih perbedaan dengan penghitungan perpajakan.

Biaya restorasi lokasi aset (decommissioning costs) yang diprediksi akan terjadi

pada akhir masa manfaat aset diperlakukan sebagai bagian dari kos aset tetap. Dengan

demikian kos aset tetap adalah mencakup kos perolehan aset tetap ditambah

dengan decommissioning costs dan dismantling costs.

Rekening lawan dari decommissioning costs adalah rekening utang bersyarat. IAS

37 menegaskan bahwa provisions atau pencadangan utang atas decommissioning

costs akan diakui hanya pada saat dipenuhi kriteria sebagai berikut1:

1. Pada saat pelaporan keuangan perusahaan terbukti memiliki kewajiban (present

obligation) baik secara legal maupun bersifat konstruktif, sebagai akibat dari

peristiwa yang lalu.

2. Dapat diprediksi akan terjadinya arus keluar sumberdaya ekonomi untuk

menyelesaikan kewajiban, dan

3. Dapat diprediksi secara memadai jumlah kewajiban yang harus diselesaikan diwaktu

yang akan datang.

Contoh implementasi decommissioning costs adalah sebagai berikut, misalnya

dalam rangka memenuhi ketentuan perizinan pemerintah dalam pengadaan aset tetap,

perusahaan diwajibkan pada akhir masa pakai aktiva tetap perusahaan harus membongkar

aktiva tetap, membersihkan lokasi penempatan aktiva tetap, dan mengembalikan tanah

seperti keadaan semula. Kondisi semacam ini memenuhi ketentuan sebagai kewajiban

masa sekarang sebagai akibat peristiwa masa lalu (pengadaan aset tetap), yang

kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar sumberdaya di masa yang akan

datang. Pengakuan kos atas peristiwa di masa yang akan datang semacam ini

memerlukan estimasi yang cukup cermat, mengingat estimasi berhubungan dengan

jangka waktu yang cukup panjang, yang sangat rentan dengan berbagai kemungkinan

1 http://www.aaykpn.ac.id/article/read/23

7

yang bisa mempengaruhi ketepatan estimasi, paling tidak bisa sangat dipengaruhi oleh

evolusi atau bahkan revolusi perubahan teknologi, yang kemungkinan besar akan

mempengarui realisasi decommissioning dan dismantling costs2.

Untuk mengatasi kerumitan estimasi, IAS 37 memberikan arahan teknis dengan

menyatakan bahwa estimasi yang terbaik adalah dengan cara mengukur dengan

tepat decommissioning dan dismantling costs pada akhir masa kegunaan aset tetap,

kemudian mengukurnya dengan nilai sekarang (discounted to present

value), selanjutnya present value dari kedua unsur kos tersebut dimasukkan sebagai

bagian dari kos perolehan aset tetap. Meskipun telah disediakan arahan teknis semacam

ini, kesulitan dalam praktik tetap akan terjadi, karena yang menjadi persoalan utama

adalah pada teknis pengukuran secara tepat prediksi potensi kos yang akan terjadi pada

akhir umur ekonomis aset tetap, bukan pada bagaimana mengukur nilai sekarang dari

kedua unsur kos tersebut. Dari kaca mata US GAAP, masalah berat seperti ini barangkali

yang membuat US GAAP tidak mengatur standard tentang unsur biaya semacam ini3.

Perlu dipahami bahwa dismantling costs, legal costs atau constructive

obligations, yang merupakan bagian dari kos perolehan aset tetap, tidak diperkenankan

untuk diperluas sampai dengan kos operasional aset tetap di waktu yang akan datang,

mengingat kos operasional di waktu yang akan datang tidak memenuhi kriteria sebagai

kewajiban masa sekarang (present obligation). Konsekuensi dari ketentuan kapitalisasi

dismantling costs maka dismantling costs harus dibebankan ke masing-masing periode

yang menikmati jasa aset tetap melalui prosedur depresiasi. Pada masing-masing

periode dismantling costs harus disesuaikan dengan perkembangan informasi terbaru

dengan tujuan untuk meningkatkan ketepatan prediksi dismantling costs. Kenaikan nilai

cadangan (provision) dari dismantling costs dilaporkan sebagai bunga atau semacam

biaya pendanaan.

Beberapa contoh decommissioning costs atau dismantling costs yang harus diakui

pada saat perolehan aset tetap, misalnya sebagai berikut4:

1. Kasus lease premises (leasing aset tetap). Misalnya dalam transaksi leasing terdapat

kewajiban bagi lessee atau pembeli bahwa pada akhir umur ekonomi aset tetap

2 idem3 idem4 idem

8

harus mengosongkan lokasi penempatan aset tetap, atau harus membongkar dan

memindahkan aset tetap ke lokasi lain. Dalam hal terjadi kasus semacam, jika

leasing termasuk kategori leasing pendanaan (finance lease), maka taksiran biaya

pembongkaran dan pemindahan aset (distmantling dan decommissioning

costs) harus dikapitalisasi atau dibukukan sebagai bagian dari kos aset tetap, dan

didepresiasi selama umur ekonomi aset tetap. Dalam hal leasing termasuk sebagai

kategori leasing operasional, kos semacam ini harus dipalorkan sebagai beban

ditangguhkan (deferred charge). Dalam US GAAP kos semacam ini tidak

diperlakukan sebagai kos aset tetap, karena kos aset tetap diukur berdasarkan kos

yang telah terjadi (historical costs), dan tidak termasuk kos yang kemungkinan

akan terjadi.

2. Kepemilikan aset tetap (owned premises). Mesin dalam contoh 1 dipasang pada

lokasi pabrik yang dimiliki perusahaan. Pada akhir umur ekonomi mesin,

perusahaan memiliki opsi untuk membongkar dan memindahkan mesin serta

menanggung seluruh biaya pembongkaran dan pemindahan mesin, atau

membiarkan mesin tetap ditempatnya dan tidak dioperasikan lagi. Jika perusahaan

memilih tidak membongkar dan memindahkan mesin, maka akibat yang

ditimbulkan adalah menurunkan nilai wajar (fair value) dari lokasi mesin, jika

perusahaan memutuskan untuk menjual lokasi mesin sebagaimana adanya. Tetapi

karena tidak ada kewajiban legal untuk membongkar dan memindahkan aset tetap,

dalam hal ini mesin, maka kos pembongkaran tersebut tidak dimasukkan sebagai

bagian kos dari aset tetap. Semestinya kos pembongkaran harus tetap diakui

sebagai kos aset tetap, agar perlakuan akuntansinya konsisten dengan kasus nomor

1 (satu) di atas.

3. Dengan menggunakan kasus yang sama seperti contoh 1 dan 2, misalnya dalam

kasus ini pemilik perusahaan memberi opsi kepada fihak ketiga untuk membeli

perusahaan pada akhir tahun ke 5, yaitu akhir umur ekonomis aset tetap. Di dalam

menawarkan opsi, secara verbal pemilik perusahaan mengatakan bahwa perusahaan

akan dalam keadaan bersih, seluruh mesin serta perlengkapan kantor akan

disingkirkan dari lokasi pabrik. Pemilik perusahaan berharap bahwa pembeli opsi

menjadi tertarik karena biaya pembongkaran aset tetap (dalam hal ini mesin)

ditanggung oleh penjual, yaitu dalam bentuk janji untuk membersihkan pabrik dari

mesin-mesin lama. Dalam kasus semacam ini, meskipun status legalnya

kemungkinan masih dapat dipertanyakan, tetapi secara janji semacam ini telah

9

memunculkan kewajiban konstruktif (constructive obligation) dan harus diakui

sebagai decommissioning costs.

4. PT X bergerak dalam produksi bahan-bahan kimia. Perusahaan memasang tank

bawah tanah untuk menyimpan berbagai jenis bahan kimia. Tank dipasang pada

saat perusahaan membeli fasilitas pabrik tujuh tahun yang lalu. Pada bulan Februari

2009 pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk

membongkar tank semacam ini pada saat tank sudah tidak digunakan lagi. Dalam

kasus semacam ini maka mulai sejak dikeluarkan peraturan pemerintah perusahaan

harus mengakuidecomissioning obligation. Misalnya dalam kasus PT X ini, dalam

kegiatan operasionalnya perusahaan juga menggunakan cairan kimia untuk

membersihkan peralatan pabrik yang dimilikinya, yang ditempatkan dalam

penampungan yang khusus dirancang untuk tujuan tersebut. Penampungan dan

tanah sekitarnya yang semuanya adalah milik PT X, terkontaminasi oleh pembersih

berbahan kimia tersebut. Pada tanggal 1 Februari 2009 pemerintah menerbitkan

peraturan yang berisi keharusan untuk membersihkan dan membuang limbah

produksi yang membahayakan pada akhir penggunaan fasilitas penampungan sisa

bahan kimia. Atas berlakunya peraturan pemerintah tersebut, berakibat timbulnya

keharusan untuk mengakui dengan segera biaya pembersihan dan pembuangan

limbah industri (decommissioning costs and obligation) yang berhubungan dengan

kontaminasi yang telah terjadi.

Tentang kemungkinan terjadinya perubahan taksiran decommissioning

costs dan dismantling costs, IFRIC nomor 1 menginterpretasikan bahwa penyesuaian

hanya diperlukan untuk sisa umur aset tetap, atau berlaku secara prospektif, dan tidak

berlaku secara restrospektif5. Di Indonesia hal ini diatur dalam ISAK 9 yang menyatakan

bahwa perubahan biaya penonaktifan yang muncul dari perubahan estimasi dan

tariffdiskonto harus disesuaikan dengan biaya perolehan aset pada periode berjalan secara

prospektif (atau jika aset tersebut diperhitungkan menggunakan model revaluasi,

perubahan tersebut harus diperhitungkan sebagai revaluasi surplus/defisit) dan perubahan

biaya penonaktifan yang muncul akibat berjalannya waktu diskonto harus diperhitungkan

sebagai biaya pendanaan.

5 idem

10

Inilah salah satu perbedaan antara US GAAP dan IFRS, karena US GAAP berbasis

kos historis, maka dismantling dan decommissioning costs tidak diakui. Utang bersyarat

yang selama ini diakomodasi oleh US GAAP adalah bukan untuk konteks semacam ini,

misalnya hutang hadiah, utang garansi, atau utang karena adanya tuntutan hukum fihak

ketiga, yang jumlah nominalnya relatif lebih mudah pengukurannya. Hambatan yang

akan dihadapi pada saat IFRS diterapkan adalah pada penaksiran atau

pengukurandismantling costs dan taksiran kos lain yang akan timbul pada saat aset tetap

dihentikan pemanfaatannya. Namun demikian IFRIC nomor 1, telah memberikan solusi

yang tepat untuk mengatasi hambatan ini 6.

Ketika entitas membeli aset tetap dengan diskon pembelian, maka entitas dapat

menggunakan dua pendekatan untuk melaporkan diskon pembelian dan aset tetap, yaitu:

1. dengan mengurangi nilai aset tanpa memperhatikan apakah diskon tersebut

diambil atau tidak diambil (disajikan pada nilai nettonya). Alasan untuk

pendekatan ini adalah asumsi bahwa biaya ril aset adalah harga dari kas atau

setara kas atas aset tersebut. Apabila diskon tidak diambil maka diskon tersebut

dianggap sebagai kerugian tahun berjalan.

2. Tidak mengurangi nilai aset, aset disajikan pada nilai bruto. Alasan untuk

pendekatan ini adalah kegagalan untuk mengambil diskon tidak harus selalu

dianggap kerugian. Ketentuan mungkin tidak menguntungkan, atau mungkin

tidak bijaksana bagi perusahaan untuk mengambil diskon.

Pada praktik bisnis saat ini kedua pendekatan tersebut digunakan, meskipun pendekatan

pada butir 1 lebih baik untuk digunakan karena menyajikan nilai aset pada nilai

wajarnya.

Perusahaan seringkali membeli aset tetap dengan kontrak kredit jangka panjang,

menggunakan wesel, utang hipotek, obligasi, atau obligasi peralatan. Untuk

merefleksikan biaya yang benar, perusahaan mencatat aset yang dibeli dengan kontrak

kredit jangka panjang setara dengan nilai tunai yang diakui pada saat terjadinya. Jika

pembayaran suatu aset ditangguhkan hingga melampaui jangka waktu kredit normal,

perbedaan antara nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga

selama periode kredit kecuali dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26 (revisi 2008):

Biaya Pinjaman.Contoh:

6 idem

11

Greathouse Co membeli aset hari ini senilai Rp 10 juta dengan wesel tanpa bunga

selama 4 tahun. Perusahaan tidak akan mencatat aset sebesar Rp 10 juta, melainkan

sebesar nilai sekarang dari wesel senilai Rp 10 juta tersebut. Asumsikan bahwa tingkat

bunga 9% dengan cicilan sebesar Rp2 juta setiap tahunnya. Maka Greathouse mencatat

aset tersebut sebesar:

PV= Rp 2 juta × 1− 1

(1+0,09)4

0,09 = Rp 6,479,440

Ketika tingkat bunga tidak dinyatakan, atau jika tingkat spesifik tidak

memungkinkan, maka perusahaan akan mengkaitkan dengan tingkat bunga terkait.

Tingkat bunga ini akan dinegosiasikan antara penjual dan pembeli dalam transaksi

pinjaman serupa. Dalam mengkaitkan dengan tingkat bunga, perusahaan harus

mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya peringkat kredit peminjam, jumlah dan

tanggal maturitas wesel, dan tingkat bunga yang berlaku umum.Apabila perusahaan

tidak mengaitkan tingkat bunga, maka aset akan dicatat lebih besar dari nilai wajarnya

dan beban bunga akan menjadi kurang catat pada laporan laba rugi sepanjang periode

kontrak kredit tersebut.

Kadang-kadang aset tetap dibeli dan dibayar melalui penerbitan ekuitas

perusahaan. Dalam kasus seperti itu,jika ekuitas tersebut diperdagangkan secara aktif

maka harga pasar ekuitas yang diterbitkan merupakan nilai wajar yang dijadikan

12

Jurnal pada saat pembelian:

Peralatan 6,479,440

Wesel Bayar 6,479,440

Jurnal pada pembayaran pertama:

Beban Bunga (6,479,440 × 9%) 607,450

Wesel Bayar 1,392,550

Kas 2,000,000

indikasi biaya aset yang diakui. Karena ekuitas merupakan alat ukur yang baik untuk

harga setara kas saat ini . Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar ekuitas

berdasarkan nilai pasarnya, maka perusahaan mengestimasi nilai wajar aset tersebut.

Dan kemudian menggunakan nilai wajar aset sebagai dasar pencatatan aset dan

penerbitan ekuitas. Contoh:

Upgrade Living Co membeli tanah, sebagai pengganti membayar dengan kas

perusahaan menerbitkan saham sebanyak 5,000 lembar saham biasa dengan nilai pari

Rp 1,000 per lembar dan memiliki harga pasar sebesar Rp 1,200 per lembar. Dalam

contoh ini, jelas bahwa nilai wajar ekuitas lebih jelas dari pada nilai wajar tanah.

Upgrade Living Co mencatat transaksi ini sebagai berikut:

Tanah (1,200 × 5, 000 lembar) 6,000,000

Saham Biasa(1,000×5,000) 5,000,000

Premi Saham-Biasa 1,000,000

Permasalahan khusus dalam penghitungan aset tetap muncul ketika perusahaan

membeli dua atau lebih aset tetap secara bersamaan atau dengan pembelian tunggal

(lump-sum purchase price). Ketika situasi yang umum terjadi, perusahaan

mengalokasikan total biaya semua aset tersebut pada dasar nilai wajar aset tersebut.

Asumsi bahwa biaya akan merubah proporsi langsung menjadi nilai wajar. Ini

merupakan prinsip yang sama dengan perusahaan yang mengaplikasikan untuk alokasi

biaya lump-sum dari item persediaan yang berbeda.

Untuk mengukur nilai wajar, perusahaan harus menggunakan teknik penilaian yang

tepat. Dalam beberapa kasus, teknik penghitungan tunggal akan tepat. Namun pada

kasus lainnya, pendekatan penghitungan berganda mungkin untuk digunakan. Contoh:

Norduct Homes, Inc membeli beberapa aset dari Comfort Heating seharga Rp 80

juta. Berikut ini merupakan harga aset yang dibeli Norduct Homes, Inc:

Nilai Buku Nilai Wajar

Persediaan 30 juta 25 juta

Tanah 20 juta 25 juta

Bangunan 35 juta 50 juta

Total 85 juta 100 juta

Norduct Homes, Inc mengalokasikan Rp 80 juta harga beli pada dasar nilai wajar

(asumsikan identifikasi spesifik atas biaya tidak dapat diprediksi), maka aset tetap yang

diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

13

P ersediaan25 juta

100 juta × 80 juta = 20 juta

Tanah25 juta

100 juta × 80 juta = 20 juta

Bangunan50 juta

100 juta × 80 juta = 40 juta

Apabila suatu aset tetap ditukarkan dengan aset lain selain kas (aset non moneter),

maka aset tersebut diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar

dari aset diterima, pilih mana yang lebih jelas. Dengan demikian perusahaan akan

langsung mengakui laba atau rugi pertukaran ini. Rasionalisasi untuk pengakuan

langsung ini adalah kebanyakan transaksi memiliki substansi komersial, dan oleh

karena itu laba/rugi harus segera diakui.

PSAK 16 mengatur entitas menentukan apakah suatu transaksi pertukaran memiliki

substansi komersial atau tidak dengan mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa

depan diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi

pertukaran memiliki substansi komersial jika:

1) konfigurasi (contohnya risiko, waktu, dan jumlah) arus kas atas aset yang diterima

berbeda dari konfigurasi dari aset yang diserahkan; atau

2) nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang dipengaruhi oleh perubahan

transaksi sebagai akibat dari pertukaran; dan

3) selisih di (1) atau (2) adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang

dipertukarkan.

Untuk tujuan menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi

komersial, nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang dipengaruhi oleh

transaksi mencerminkan arus kas setelah pajak. Hasil analisis ini dapat menjadi jelas

tanpa entitas melakukan perhitungan lebih rinci. Contoh:

Andrew Co menukarkan peralatannya dengan tanah milik Roddick Inc.

Kemungkinan bahwa waktu dan jumlah arus kas yang timbul untuk tanah akan berbeda

secara signifikan dari arus kas yang timbul dari peralatan. Sebagai hasilnya baik

Andrew Co maupun Roddick Inc berada pada posisi ekonomi yang berbeda. Oleh

karena itu terjadi substansi komersial, dan perusahaan mengakui laba/rugi pertukaran.

Nilai wajar aset dapat diukur secara andal meskipun tidak ada transaksi pasar yang

sejenis, jika:

14

1) variabilitas rentang estimasi nilai wajar yang masuk akal (wajar) untuk aset tersebut

tidak signifikan; atau

2) probabilitas dari berbagai estimasi dalam rentang tersebut dapat dinilai secara

rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar.

Selain hal-hal di atas, PSAK 16 juga mengatur bagaiman biaya perolehan suatu

aset yang dibangun sendiri ditentukan, yaitu dengan menggunakan prinsip yang sama

sebagaimana perolehan aset dengan pembelian. Jika entitas membuat aset serupa untuk

dijual dalam usaha normal, biaya perolehan aset biasanya sama dengan biaya

pembangunan aset untuk dijual (lihat PSAK 14 (revisi 2008): Persediaan).

Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan maka setiap laba internal

dieliminasi. Demikian pula jumlah abnormal yang terjadi dalam pemakaian bahan baku,

tenaga kerja, atau sumber daya lain dalam proses konstruksi aset yang dibangun sendiri

tidak termasuk biaya perolehan aset. PSAK 26 (revisi 2008): Biaya Pinjaman

menetapkan kriteria yang harus dipenuhi sebelum biaya bunga dapat diakui sebagai

suatu komponen biaya perolehan aset tetap. PSAK 26 mensyaratkan biaya pinjaman

yang dapat dikapitalisasi adalah :

- biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan konstruksi atau

pembangunan aset tetap.

- bila biaya pinjaman tersebut menghasilkan manfaat ekonomi masa depan untuk

entitas dan dapat diukur secara andal.

Masalah kontroversial lainnya terkait biaya perolehan aset tetap yang dibangun

sendiri adalah perlakuan terhadap semua ‘keuntungan’ atau ‘kerugian’ konstruksi. Sesuai

dengan konservatisme, PSAK 16 secara umum menyatakan bahwa keuntungan

konstruksi tidak boleh segera diakui, sementara kerugian konstruksi harus segera diakui.

Contoh 1:

Delhi Co membuat mesin untuk digunakan sendiri dengan biaya Rp 100 juta, dan

mesin serupa dapat dibeli dengan harga Rp 120 juta. Pada kasus ini, laba internal sebesar

20 juta dihapuskan dan akan direalisasikan melalui penurunan beban penyusutan pada

saat mesin itu digunakan dan mesin dicatat senilai Rp 100 juta.

Contoh 2:

Delhi Co membuat mesin untuk digunakan sendiri dengan biaya Rp 100 juta, dan

mesin serupa dapat dibeli dengan harga Rp 90 juta. Pada kasus ini, mesin dicatat senilai

Rp 90 juta. Karena pemborosan dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan sumber

15

daya lain tidak boleh dimasukkan ke dalam biaya perolehan aset sedangkan rugi Rp 10

juta dihapuskan dalam penghasilan.

Setelah membahas mengenai biaya apa saja yang termasuk ke dalam alokasi aset

tetap, PSAK 16 juga mengatur biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi ke aset tetap:

1) biaya pembukaan fasilitas baru

2) biaya pengenalan produk baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi);

3) biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru (termasuk

biaya pelatihan staf); dan

4) administrasi dan biaya overhead umum lainnya

Pengakuan terhadap biaya-biaya dalam jumlah tercatat suatu aset tetap dihentikan

ketika aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap

digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Oleh karena itu, biaya pemakaian dan

pengembangan aset tidak dimasukkan ke dalam jumlah tercatat aset tersebut. Sebagai

contoh, biaya-biaya berikut ini tidak termasuk di dalam jumlah tercatat suatu aset tetap:

1) biaya-biaya yang terjadi ketika suatu aset telah mampu beroperasi sesuai dengan

intensi manajemen namun belum dipakai atau masih beroperasi di bawah kapasitas

penuhnya;

2) kerugian awal operasi, seperti ketika permintaan terhadap keluaran (output) masih

rendah; dan

3) biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas.

Sebagian kegiatan terjadi sehubungan dengan pembangunan atau pengembangan

suatu aset tetap, tetapi tidak dimaksudkan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan

kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.

Kegiatan insidental ini mungkin terjadi sebelum atau selama kontruksi atau aktivitas

pengembangan. Contoh, penghasilan yang diperoleh dari pengunaan lahan lokasi

bangunan sebagai tempat parkir mobil sampai pembangunan dimulai. Karena kegiatan

insidental ini tidak dimaksudkan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi

yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen, penghasilan

dan beban yang terkait dari kegiatan insidental diakui dalam laba rugi dan

diklasifikasikan dalam penghasilan dan beban.

16

Setelah pengakuan awal, suatu perusahaan harus memilih model biaya atau model

revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan harus menerapkan kebijakan tersebut

terhadap keseluruhan aset dalam satu kelompok aset tetap yang sama, misalnya

kelompok bangunan (paragraf 29).

1) Dalam model biaya, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi

akumulasi penyusutan dan semua akumulasi rugi penurunan nilai aset bila ada

(paragraf 30).

2) Dalam model revaluasi, aset tetap dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar

pada tanggal revaluasi dikurangi semua akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi

penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi (paragraf 31).

D. Model Biaya

Menurut PSAK 16 paragraf 30, model biaya suatu aset tetap dicatat sebesar biaya

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Akuntansi untuk Penyusutan

PSAK 16 mensyaratkan bahwa setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya

perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset dan yang masa

manfaat dan/atau pola penggunaannya berbeda disusutkan secara terpisah (paragraf 43).

Sebagai contoh, sebuah bangunan dengan masa manfaat 50 tahun dan eskalator di

dalamnya dengan masa manfaat 10 tahun disusutkan secara terpisah. Menurut PSAK 16

penyusutan aset yang dapat disusutkan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk

digunakan dan bahwa penyusutan tersebut dihentikan hanya pada saat aset itu

diklasifikasikan sebagai ‘dimiliki untuk dijual’ berdasarkan PSAK 58 (PSAK 16 paragraf

55). Dengan demukian, penyusutan tidak dihentikan apabila suatu aset tidak sedang

digunakan atau tidak lagi digunakan, kecuali jika aset itu telah sepenuhnya disusutkan.

Namun, apabila metode penyusutan yang digunakan adalah usage method (seperti unit of

production method) maka beban penyusutan menjadi nol bila tidak ada produksi.

Penyusutan didefinisikan dalam PSAK 16 sebagai ‘ alokasi sistematis jumlah yang

dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaatnya’ (paragraf 6). Dengan

demikian, dalam menentukan beban penyusutan, tiga faktor yang harus dipertimbangkan

adalah :

1. jumlah yang dapat disusutkan,

17

2. estimasi umur manfaat,

3. metode alokasi.

Jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan aset, atau jumlah lain yang merupakan

pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya. Jumlah tersusutkan dari suatu aset

dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya.

Nilai residu didefinisikan dalam paragraf 6 sebagai jumlah neto yang akan

diperoleh perusahaan dari pelepasan suatu aset jika aset itu telah mencapai akhir umur

manfaatnya dan telah beroperasi dalam kondisi yang diharapkan diakhir umur

manfaatnya (yaitu dampak inflasi diabaikan). PSAK 16 juga menyinggung fakta bahwa

nilai residu suatu aset sering tidak signifikan dan dapat diabaikan dalam perhitungan

jumlah yang dapat disusutkan (paragraf 53).

Nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap di-review minimum setiap akhir

tahun buku dan apabila ternyata hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya maka

perbedaan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan

PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan

Kesalahan.

Nilai residu aset dapat meningkat ke suatu jumlah yang setara atau lebih besar dari

jumlah tercatatnya. Jika hal tersebut terjadi, maka beban penyusutan aset tersebut adalah

nol, hingga nilai residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah dari jumlah

tercatatnya (PSAK 16:55).

Umur manfaat adalah periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh

entitas, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari suatu

aset oleh entitas. Manfaat ekonomi masa depan melekat pada aset yang dikonsumsi oleh

entitas terutama melalui penggunaan aset itu sendiri. Namun, beberapa faktor lain seperti

keusangan teknis, keusangan komersial dan keausan selama aset tersebut tidak terpakai,

sering mengakibatkan menurunnya manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari aset

tersebut. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, seluruh faktor berikut ini

diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat dari setiap aset(PSAK 16:57):

1) ekspektasi daya pakai dari aset. Daya pakai atau daya guna tersebut dinilai dengan

merujuk pada ekspektasi kapasitas aset atau keluaran fisik dari aset;

18

2) ekspektasi tingkat keausan fisik, yang tergantung pada faktor pengoperasian aset

tersebut seperti jumlah penggiliran (shift) penggunaan aset dan program

pemeliharaan aset dan perawatannya, serta perawatan dan pemeliharaan aset pada

saat aset tersebut tidak digunakan (menganggur);

3) keusangan teknis dan keusangan komersial yang diakibatkan oleh perubahan atau

peningkatan produksi, atau karena perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa

yang dihasilkan oleh aset tersebut; dan

4) pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum atau peraturan tertentu, seperti

berakhirnya waktu penggunaan sehubungan dengan sewa.

Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan oleh entitas.

Kebijakan manajemen aset suatu entitas dapat meliputi pelepasan aset yang bersangkutan

setelah jangka waktu tertentu atau setelah pemanfaatan sejumlah proporsi tertentu dari

manfaat ekonomik masa depan yang melekat pada aset. Oleh karena itu, umur manfaat

dari suatu aset dapat lebih pendek dari umur manfaat dari aset tersebut. Estimasi umur

manfaat suatu aset merupakan hal yang membutuhkan pertimbangan berdasarkan

pengalaman entitas terhadap aset yang serupa(PSAK 16:58).

Metode penyusutan yang digunakan mencerminkan ekspektasi pola konsumsi

manfaat ekonomik masa depan dari aset oleh entitas. Metode penyusutan yang digunakan

untuk aset di-review minimum setiap akhir tahun buku dan, apabila terjadi perubahan

yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset

tersebut, maka metode penyusutan diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut.

Perubahan metode penyusutan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai

dengan PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan

Kesalahan.

Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang

disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut

antara lain :

1. metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus menghasilkan

pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah,

2. metode saldo menurun (diminishing balance method). Metode saldo menurun

menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset, dan

3. metode jumlah unit (sum of the unit method). Metode jumlah unit menghasilkan

pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu

aset.

19

Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat

ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode

kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan

dari aset tersebut.

Oleh karena itu, metode penyusutan yang digunakan harus konsisten dengan

ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset itu. Misalnya, untuk

aset yang digunakan secara merata sepanjang umur manfaatnya, metode garis lurus

harus diterapkan, misalnya gedung yang dipakai untuk urusan administratif. Di pihak

lain, untuk aset yang digunakan secara lebih intensif di umur masa hidupnya dan tidak

begitu intensif di akhir masa hidupnya, metode dipercepat harus digunakan misalnya

adalah mesin-mesin pabrik yang dipakai intensif di awal karena mengejar target

produksi.

Dengan demikian pemilihan metode penyusutan tidak bisa disama ratakan untuk

seluruh aset tanpa memperhatikan pola konsumsinya, misalnya demi alasan kemudahan

perpajakan.

PSAK 16 menyatakan bahwa biaya penyusutan pada setiap periode harus diakui

sebagai beban kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya

(paragraf 48).

Jika suatu aset tetap digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada periode

berjalan, maka penyusutan harus dibebankan secara langsung dalam laporan laba rugi

komprehensif. Di pihak lain, jika aset tetap digunakan untuk memproduksi barang atau

jasa, maka penyusutan dibebankan pertamakali ke biaya produksi (atau konstruksi) dan

akhirnya dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai bagian dari harga

pokok penjualan.

Dalam kedua kasus itu, jurnal kredit biasanya dicatat dalam akun terpisah yang

disebut ‘akun akumulasi penyusutan’ sehingga jumlah biaya perolehan aset terkait tidak

berubah.

Apabila suatu aset diperoleh atau dilepaskan selama satu periode, metode yang

paling akurat secara teoritis untuk menghitung beban penyusutan pada periode itu adalah

metode berdasarkan jumlah hari (atau bulan) yang digunakan.

Namun, sebagian besar perusahaan menerapkan kebijakan yang lebih praktis, yaitu

memberikan penyusutan tahun penuh untuk aset yang diperoleh selama satu periode dan

20

tidak ada penyusutan untuk aset yang dilepaskan selama periode itu atau sebaliknya, atau

memberikan penyusutan untuk aset yang telah digunakan selama lebih dari enam bulan

selama periode berjalan dan tidak ada penyusutan untuk aset yang telah digunakan

selama enam bulan atau kurang selama periode berjalan.

Penyusutan diakui walaupun nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang

nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Perbaikan dan pemeliharaan aset tidak

meniadakan keharusan untuk menyusutkan aset. Hal ini terjadi karena penyusutan

didefinisikan dalam PSAK 16 sebagai proses alokasi dan bukan proses penilaian.

Aset yang dapat disusutkan merupakan fasilitas yang perlu terjadi untuk memperoleh

pendapatan. Biaya perolehan aset itu (dikurangi nilai sisa, jika ada), seperti beban lain

yang terjadi dalam proses perolehan pendapatan, harus dibebankan terhadap penghasilan.

Namun, karena aset yang dapat disusutkan digunakan selama lebih dari satu periode,

jumlah yang dapat disusutkan harus dialokasikan pada periode yang menerima manfaat

dari penggunaan aset itu. Proses alokasi ini yang disebut sebagai penyusutan.

Jika nilai suatu aset lebih besar dari biaya perolehannya (atau jumlah tercatat neto)

dan diputuskan bahwa nilai aset itu diperhitungkan, maka yang perlu dilakukan adalah

proses revaluasi secara terpisah. Setelah revaluasi dilakukan, penyusutan masih harus

diperhitungkan untuk mengalokasikan jumlah yang revaluasian (dikurangi nilai sisa, jika

ada) sepanjang masa hidup aset yang direvaluasi. Sebetulnya, PSAK 16 menyatakan

bahwa beban penyusutan dapat terjadi sekalipun nilai wajar suatu aset lebih besar dari

jumlah tercatatnya (paragraf 52).

Penurunan Nilai (Impairment)

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas

menerapkan PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset. Pernyataan tersebut

menjelaskan bagaimana entitas me-review jumlah tercatat asetnya, bagaimana

menentukan jumlah terpulihkan dari aset dan kapan mengakui atau membalik rugi

penurunan nilai.

Pada dasarnya, PSAK 48 mensyaratkan bahwa kapan pun terdapat indikasi

penurunan nilai, maka jumlah terpulihkan (yang didefinisikan sebagai jumlah terbesar

21

dari nilai realisasi neto dan nilai pakai) dari aset itu harus diestimasi, dan jika jumlah

terpulihkan lebih rendah dari jumlah tercatat, maka nilai aset itu harus diturunkan

menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai harus segera dibebankan ke

penghasilan, kecuali jika membalik revaluasi positif sebelumnya (yang harus dibebankan

ke akun cadangan revaluasi).

PSAK 48 juga menyatakan bahwa jika pada periode setelahnya, kondisi dan

peristiwa yang sebelumnya menyebabkan penghapusan jumlah tercatat suatu pos atau

kelompok aset tetap tidak lagi ada dan jika ada bukti meyakinkan bahwa kondisi dan

peristiwa baru tidak akan berubah di masa depan, maka segala kenaikan jumlah yang

dapat dipulihkan yang timbul harus dicatat kembali. Jumlah yang dicatat kembali harus

dikurangi oleh jumlah yang seharusnya diakui sebagai penyusutan jika penghapusan

tidak terjadi. Contoh:

Perusahaan Melody melakukan review penurunan nilai aset pada 2010. Sebidang

tanah dicatat pada nilai wajar dengan surplus revaluasi senilai Rp 50 juta, aset-aset

lainnya dicatat pada nilai historis dikurangi akumulasi depresiasi atau amortisasi. Hasil

dari review sebagai berikut:

Tentukan berapa rugi penurunan nilai dan bagaimanakah jurnalnya?

22

Jawab:

Berdasarkan informasi yang tersedia, aset Melodi yang mengalami kerugian

penurunan nilai adalah:

Kerugian penurunan nilai dikurangkan terlebih dahulu ke surplus revaluasi.:

Dr Surplus revaluasi Rp 50 juta

Rugi penurunan nilai (80 juta – 50 juta) 30 juta

Cr Tanah Rp 80 juta

Untuk mengakui kerugian penurunan nilai tanah:

Dr Kerugian penurunan nilai Rp 9 juta

Cr Mesin Rp 9 juta

Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai,

hilang atau dihentikan dimasukkan dalam laba rugi pada saat kompensasi diakui menjadi

piutang. Penurunan nilai atau kerugian aset tetap, klaim atas atau pembayaran

kompensasi dari pihak ketiga dan pembelian atau konstruksi selanjutnya atas penggantian

aset adalah peristiwa ekonomi yang terpisah dan dicatat secara terpisah dengan ketentuan

sebagai berikut:

1) Penurunan nilai aset tetap harus diakui sesuai dengan PSAK 48.

2) Penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sesuai dengan PSAK 16.

3) Kompensasi dari pihak ketiga harus dimasukkan dalam laporan laba rugi

komprehensif pada saat menjadi piutang.

4) Biaya perolehan aset tetap yang diperbaiki, dibeli, atau dikonstruksi sebagai

penggantian dari pihak ketiga ditentukan sesuai dengan PSAK 16.

23

Penghentian Aset

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat:

1) Pada saat dilepaskan

2) Pada saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari

penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap

dimasukkan dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali

PSAK 30: Sewa mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan

sewa-balik). Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.

Namun, entitas yang aktivitas normal rutinnya adalah menjual aset yang

sebelumnya disewakan, maka entitas mentransfer aset tetap tersebut menjadi persediaan

sesuai nilai tercatat ketika aset tidak lagi disewakan dan menjadi aset dimiliki untuk

dijual. Imbalan dari penjualan aset tersebut diakui sebagai pendapatan sesuai dengan

PSAK 23 (revisi 2010): Pendapatan. PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang

Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan tidak diterapkan ketika aset yang

dimiliki untuk dijual dalam keadaan bisnis normal dipindahkan ke persediaan.

Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara (misalnya: dijual,

disewakan berdasarkan sewa pembiayaan, atau disumbangkan). Dalam menentukan

tanggal pelepasan aset, entitas menerapkan kriteria dalam PSAK 23 (revisi 2009):

Pendapatan untuk mengakui pendapatan dari penjualan barang. PSAK 30 (revisi 2011):

Sewa diterapkan untuk pelepasan melalui jual dan sewa-balik.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset

tetap ditentukan sebesar pendapatan antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan

jumlah tercatat dari aset tersebut. Piutang atas pelepasan aset tetap diakui pada saat awal

sebesar nilai wajarnya. Jika pembayaran untuk hal tersebut ditangguhkan, perhitungan

yang akan diterima diakui pada saat awal sebesar nilai tunainya. Perbedaan antara

jumlah nominal piutang dan nilai tunainya diakui sebagai pendapatan bunga sesuai

dengan PSAK 23 (revisi 2009): Pendapatan yang mencerminkan imbalan efektif atas

piutang.

E. Model Revaluasi

24

Dalam model revaluasi, suatu aset tetap dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai

wajarnya pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi

penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. PSAK 16 menyatakan bahwa jika

revaluasi digunakan, aset itu harus dinilai pada nilai wajarnya (paragraf 31).

PSAK 16 lebih lanjut menyatakan bahwa nilai wajar tanah dan bangunan biasanya

ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi

professional berdasarkan bukti pasar (paragraf 32).

Meskipun tidak diatur secara khusus dalam PSAK 16, pada umumnya disepakati

bahwa penilaian harus didasarkan pada ‘nilai pasar untuk penggunaan yang ada’ dan

bukan pada ‘nilai pasar untuk penggunaan alternatif’. Nilai pasar untuk penggunaan

yang ada adalah estimasi nilai pasar yang memperhitungkan salah satunya bukti

transaksi pasar terbuka properti serupa, yaitu properti yang digunakan untuk tujuan

serupa.

Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang

direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari

jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Beberapa aset tetap

mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu

direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan seperti itu tidak perlu dilakukan apabila

perubahan nilai wajar tidak signifikan. Namun demikian, aset tersebut mungkin perlu

direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal

revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini:

1) disajikan kembali secara porposional dengan perubahan dalam jumlah tercatat

bruto aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah

revaluasiannya. Metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara

memberi indeks untuk menentukan biaya pengganti yang telah disusutkan.

2) dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah

eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Metode

ini sering digunakan untuk bangunan.

Jumlah penyesuaian yang timbul dari penyajian kembali atau eliminasi akumulasi

penyusutan membentuk bagian dari kenaikan atau penurunan dalam jumlah tercatat.

Aset-aset dalam suatu kelompok aset tetap harus direvaluasi secara bersamaan

untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan

25

nilai lainnya pada saat yang berbeda-beda. Namun, suatu kelompok aset dapat

direvaluasi secara bergantian (rolling basis) sepanjang revaluasi dari kelompok aset

tersebut dapat diselesaikan secara lengkap dalam waktu yang singkat dan sepanjang

revaluasi dimutakhirkan.

Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui

dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian

surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi hingga

sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya

dalam laba rugi.

Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba

rugi. Namun, penurunan nilai tercatat diakui dalam pendapatan komprehensif lain selama

penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan

nilai yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain mengurangi akumulasi dalam ekuitas

pada bagian surplus revaluasi.

Surplus revaluasi aset tetap yang telah disajikan dalam ekuitas dapat dipindahkan

langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini

meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi pada saat penghentian atau pelepasan

aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan

dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan

ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai

revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut.

Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi.

Untuk mencatat dampak revaluasi, PSAK 16 menyediakan dua metode (paragraf

35):

1) Baik jumlah tercatat bruto maupun akumulasi penyusutan disajikan kembali

secara proporsional untuk menghasilkan jumlah tercatat neto yang sama dengan

jumlah revaluasian neto.

2) Akumulasi penyusutan dihapuskan dan jumlah revaluasian neto diperlukan

sebagai jumlah tercatat bruto yang baru.

Dampak metode (1) adalah tetapnya hubungan antara biaya perolehan (atau

penialaian) dan akumulasi penyusutan. Dengan kata lain, hubungan antara jumlah

tercatat bruto dan akumulasi penyusutan tidak berubah. Alasan metode (2) adalah

bahwa setelah revaluasi, aset itu dianggap sebagai aset ‘baru’.

26

Sebagaimana telah disebutkan, jumlah yang dapat disusutkan dari aset tetap untuk

tujuan penyusutan didefinisikan dalam PSAK 16 sebagai ‘biaya perolehannya atau

jumlah lain pengganti biaya, dikurangi nilai residunya’ (paragraf 6). Oleh karenya,

apabila suatu aset tetap direvaluasi, maka jumlah revaluasianlah (bukan biaya

perolehannya) yang menjadi dasar untuk menghitung jumlah yang dapat disusutkan.

Selain itu, seperti telah disebutkan, PSAK 16 mensyaratkan bahwa nilai residu

aset tetap di-review minimum setiap tanggal pelaporan.

Oleh karenanya, apabila suatu aset tetap direvaluasi, jumlah yang dapat

disusutkan harus dihitung kembali, berdasarkan jumlah revaluasian dan estimasi nilai

residu baru. Jumlah yang dapat disusutkan yang baru dihitung kemudian dialokasikan

sepanjang sisa umur manfaat aset itu.

Dapat dilihat bahwa PSAK 16 menyatakan ‘sebagian surplus dapat direalisasi

oada saat aset itu digunakan oleh perusahaan’ (paragraf 41). Jumlah surplus yang

direalisasi secara periodic adalah selisih antara jumlah penyusutan berdasarkan jumlah

revaluasian dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset-aset tersebut

(paragraf 41).

PSAK 16 lebih lanjut menyatakan bahwa realisasi bertahap atas cadangan surplus

revaluasi harus diperhitungkan melalui pemindahan saldo laba, dan bukan melalui

laporan laba rugi komprehensif (paragraf 41)

PSAK 16 menyatakan bahwa cadangan revaluasi dapat (penekanan dari penulis)

dipindahkan secara langsung ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan

(paragraph 39). Praktik yang berlaku umum di Negara tetangga Malaysia adalah

apabila pengakuan suatu aset revaluasi dihentikan, surplus revaluasi (yang kini

direalisasi dan karenanya dapat didistribusikan) dipindahkan melalui cadangan modal

yang tidak dapat didistribusikan ke cadangan yang dapat didistribusikan (misalnya

saldo laba). Satu-satunya perbedaan dalam praktik adalah sebagaian perusahaan

melakukan pemindahan langsung, dan sebagian lain melakukannya melalui laporan

laba rugi komprehensif.

F. Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan, untuk setiap kelompok aset tetap:

27

1. dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;

2. metode penyusutan yang digunakan;

3. umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi

rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan

5. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

a. penambahan;

b. aset diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok

lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai PSAK 58

(revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi

yang Dihentikan dan pelepasan lainnya;

c. akuisisi melalui kombinasi bisnis;

d. peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai paragraf 31, 39, dan

40 serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dijurnal balik dalam

pendapatan komprehensif lain sesuai PSAK No. 48 (revisi 2009): Penurunan

Nilai Aset;

e. rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai PSAK 48;

f. rugi penurunan nilai yang dijurnal balik dalam laba rugi sesuai PSAK 48;

g. penyusutan;

h. selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari

mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk

penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari

entitas pelapor; dan

i. perubahan lain.

Laporan keuangan juga mengungkapkan:

1. keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan

untuk liabilitas;

2. jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang

dalam pembangunan;

3. jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap; dan

4. jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan

nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, jika tidak

diungkapkan secara terpisah pada pendapatan komprehensif lain.

28

Pemilihan metode penyusutan dan estimasi umur manfaat aset adalah hal-hal

yang memerlukan pertimbangan. Oleh karena itu, pengungkapan metode yang

digunakan dan estimasi umur manfaat atau tarif penyusutan memberikan informasi

bagi pengguna laporan keuangan dalam me-review kebijakan yang dipilih manajemen

dan memungkinkan perbandingan dengan entitas lain. Untuk alasan yang serupa, juga

perlu diungkapkan:

1) penyusutan, apakah diakui dalam laba rugi atau diakui sebagai bagian dari biaya

perolehan aset lain, selama suatu periode; dan

2) akumulasi penyusutan pada akhir periode.

Entitas mengungkapkan sifat dan dampak perubahan estimasi akuntansi yang

berdampak material pada periode berjalan atau diperkirakan berdampak material pada

periode berikutnya. Untuk aset tetap, pengungkapan tersebut dapat muncul dari

perubahan estimasi dalam:

1. nilai residu;

2. estimasi biaya pembongkaran, pemindahan atau restorasi suatu aset tetap;

3. umur manfaat; dan

4. metode penyusutan.

Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut diungkapkan:

(a) tanggal efektif revaluasi;

(b) apakah penilai independen dilibatkan;

(c) metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset;

(d) penjelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan secara langsung berdasarkan

harga terobservasi (observable prices) dalam suatu pasar aktif atau transaksi pasar

terakhir yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lainnya;

(e) untuk setiap kelompok aset tetap, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat

dengan model biaya; dan

(f) surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan-

pembatasan distribusi kepada pemegang saham.

29

Informasi berikut mungkin relevan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan:

(a) jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara;

(b) jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih

digunakan;

(c) jumlah tercatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak

diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009):

Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan; dan

(d) jika model biaya digunakan, nilai wajar aset tetap apabila berbeda secara material

dari jumlah tercatat.

Oleh karena itu, entitas dianjurkan mengungkapkan jumlah-jumlah tersebut.

30

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang digunakan dalam produksi

atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan

administratif, serta diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. biaya

perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset

tersebut.

2. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

PSAK 16 paragraf 16 yang mengklasifikasikan komponen-komponen yang masuk ke

dalam biaya perolehan aset tetap yaitu:

1. harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh

dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.

2. biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi

dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi

manajemen.

3. estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi

aset.

Menurut PSAK 16 paragraf 30, model biaya suatu aset tetap dicatat sebesar biaya

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Pada dasarnya, PSAK 48 mensyaratkan bahwa kapan pun terdapat indikasi penurunan

nilai, maka jumlah terpulihkan (yang didefinisikan sebagai jumlah terbesar dari nilai

realisasi neto dan nilai pakai) dari aset itu harus diestimasi, dan jika jumlah terpulihkan

lebih rendah dari jumlah tercatat, maka nilai aset itu harus diturunkan menjadi sebesar

nilai terpulihkannya. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat:

1) Pada saat dilepaskan

2) Pada saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari

penggunaan atau pelepasannya.

31

Dalam model revaluasi, suatu aset tetap dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai

wajarnya pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi

penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. PSAK 16 menyatakan bahwa jika

revaluasi digunakan, aset itu harus dinilai pada nilai wajarnya

32

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia. 2012.Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat: Jakarta.

Kieso, Weygrant, dan Warfield. 2008.Intermediete Accounting IFRS Edition Volume 1.

Wiley.:USA

Ng Eng Juan dan Ersa Tri Wahyuni. 2012. Paduan Praktis Standar Akuntansi

Keuangan:Berbasis IFRS, Salemba Empat: Jakarta.

http://www.aaykpn.ac.id/article/read/23

33

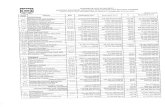

LAMPIRAN

CONTOH PENYAJIAN & PENGUNGKAPAN

ASSET TETAP DI LAPORAN KEUANGAN

( LAPORAN KEUANGAN AUDITAN PT

HERO, TBK)

HAL 22-24

34